Страны социалистического лагеря

Что означает выражение «Страны социалистического лагеря»? Когда и как он появился? Какие страны его представляли? Каковы его внутренние противоречия, и что привело к концу этого содружества?

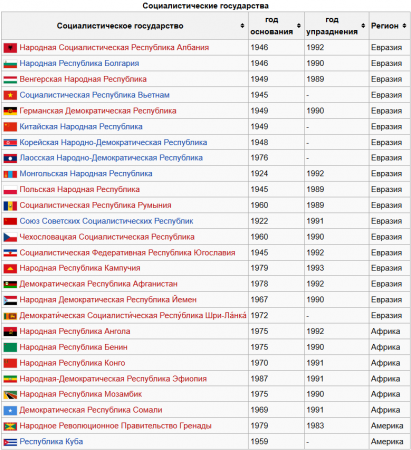

Термин «социалистический лагерь» стали употреблять после окончания Второй Мировой войны. Нередко его заменяли выражением «страны социалистического содружества». Помимо этого применялось название «мировая социалистическая система». Имелись ввиду все государства, в которых у власти стояли либо социалистические, либо коммунистические правительства. С начала 70-х, наряду с этими выражениями, использовали термины «страны народной демократии» и «братские социалистические страны».

Страны «соцлагеря» и претенденты

Самым сильным и большим из них по площади своей территории, был Союз Советских Социалистических Республик (СССР), образованный в 1922 году. В конечном итоге в его состав входили 15 союзных республик. Наибольшую территории занимала Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, объединявшая в себе больше чем 80 областей, а также ряд Автономных Республик. Две из союзных республик (Белорусская и Украинская ССР), даже были полноправными членами Организации Объединенных Наций.

Помимо Советского Союза в «социалистический лагерь», вошло несколько стран восточной Европы. Они находились на территории освобождённой от гитлеровской Германии советскими войсками. К ним относились Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Югославия и Албания, а также восточная часть самой Германии, которая стала называться Германской Демократической Республикой.

Подобный путь развития избрали и 8 азиатских стран. Первой из них является Монголия — по сути ровесник Советского Союза, так как она начала строить социализм ещё в 1921 году. Следующими в этот перечень вошли Китай и Северная Корея (1949 год). В 1954 году список восточных соцстран пополнил Вьетнам. В 70-е годы к ним присоединились ещё несколько государств: Афганистан и Лаос (1973 год), Камбоджа (1975 год). После победы исламской революции в 1979 году, к данной категории можно было отнести и Иран.

В Западном полушарии единственной страной социалистического лагеря была Куба. Этот остров расположен в непосредственной близости от Соединённых Штатов Америки — в то время главного соперника Советского Союза.

В послевоенные годы многие бывшие колонии обретали независимость. Немалая часть из них в «Стране Советов» видела своих друзей , защитников и помощн и ков в своем становлении. Интенсивность процесса возникновения новых государств, требовала того , чтобы дать им как ое -нибудь определение. Конечно, эти новообразования ещё не соответствовали назва нию «социалистические страны», а с капиталистическими странами СССР не мог бы сотрудничать в необходимом объеме.

Нужно было обойти и употребление термина «просоветские страны» . Оно мог ло вызвать международную критику , и усилило бы обвинения со стороны З апада , в установлении Советским Союзом своих марионеточных режимов . Б ыло принято решение именовать такие новоявленны е государства «странами социалистической ориентации». Они рассматривались «Страной Советов» как потенциальные союзники, и часть из них действительно таковыми становились. С ними СССР сотрудничал в политической, экономической, военной, научной, образовательной, культурной и других сферах.

Так возник ряд государств под общим названием «страны социалистической ориентации». Как правило, брались во внимание вовсе не экономические факторы, а сугубо политические. Чёткие критерии для формулировки отсутствовали. Поскольку в этих странах происходили смены правящей верхушки, и всё зависело от того какой внешнеполитический курс выберет новое руководство. Выбор курса на сближение и сотрудничество с Западом, или с Китаем, а не с Советским Союзом, автоматически исключал данную страну из этой категории. Но если такая страна снова курс своей внешней политики переориентировала в сторону возобновления связей с СССР, к ней снова могло примениться название «страна социалистической ориентации». Влияли и перемены в самом Советском Союзе. Например, критерии для определения данной категории в период начала «Перестройки»(середина 1980-х), сильно отличались от тех что были в 60-х, и даже в 70-х годах. В частности, во второй половине 80-х не только более либерально стали относиться к иностранным инвестициям, но и подчеркивалась их важность для развития экономики соцстран.

Появление термина «страны социалистической ориентации», давало возможность Советскому Союзу официально закрепить статус стран-партнеров. Такое определение давалось государствам, которые либо уже наладили, либо имели намерения наладить тесные связи с СССР. Это предполагало, что указанные страны стают на путь построения социализма. По умолчанию за эталон принимался так называемый «развитой социализм», что исторически сформировался в Советском Союзе .

Попытка укрепления

До 1955 года, между социалистическими странами официально существовало только сотрудничество в сфере экономики. Но с подписанием в мае того года договора в Варшаве, эта связь приобрела и военно-политическую окраску. Этот документ представлял собой договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. В частности, он предусматривал создание объединенных вооруженных сил. Военные и политики стран-участниц «Договора», должны были совместно выработать единую оборонную доктрину.

Образование этого военного блока, делало законным присутствие войск Советского Союза в странах Восточной Европы. Данное обстоятельство неоднократно использовалось «Страной Советов» для вмешательства во внутренние дела этих стран, и навязывания своей модели развития. В случае недовольства и противления, легко могла быть задействована военная сила. Например, всего через полтора года после подписания Варшавского договора, с использованием частей советской армии, было подавлено восстание в Венгрии в октябре 1956 года.

Раскол в лагере социализма и его конец

Серьезные разногласия между руководством Албании и СССР привели к тому что это небольшое государство на Балканах, стало первой страной покинувшей Организацию Варшавского Договора. Хотя официальной причиной выхода из ОВД, называют несогласие с вводом советских войск в Чехословакию, причин существует несколько, и всё началось гораздо раньше пражских событий.

Фактом является то, что правление советского лидера Никиты Хрущева известно своим развенчанием культа личности Сталина. В то время главой правящей в Албании партии труда являлся Энвер Ходжа, бывший студент Московского ВУЗа, а именно, института марксизма-ленинизма. Он был восхищён личностью Иосифа Сталина и методами его правления. Во время сталинского режима Ходжа вёл у себя в стране ту же репрессивную политику, что и его кумир на территории СССР. Критика культа личности оскорбляла чувства албанского приверженца сталинизма, и тот неоднократно выступал с резкими выпадами в сторону нового советского руководства. Кроме того, албанский лидер был против создания на территории его маленькой страны советской военной базы. В 1961 году руководство СССР разорвало дипломатические отношения с Албанией, и её активные действия в ОВД фактически были остановлены.

Не складывались отношения и с Югославией. Её президент Иосип Броз Тито, оставался приверженцем социалистического строя лишь на словах. На деле он вёл свою собственную игру. Независимая политика Тито, привела к возникновению Движения неприсоединения в 1961 году.

Развенчание культа личности Сталина, пожалуй стало главной причиной обострения и китайско-советских отношений. Руководителю Китая и главе компартии Мао Цзедуну не понравились и высказывания Н.С. Хрущёва о «мирном сосуществовании с капстранами». Возникший дипломатический конфликт привёл к расколу международного коммунистического движения. К этому добавились территориальные претензии Китая к СССР. Пограничный конфликт на острове Даманском в 1969 году, стал пиком этого противостояния. Отношения между этими державами, постепенно начали улучшаться только в конце 70-х, начале 80-х годов. Окончательное восстановление этих отношений произошло лишь при советском президенте М.С.Горбачёве, всего за несколько лет до распада Союза ССР.

Снижение уровня жизни и отсутствие свобод нередко вызывало массовые волнения в разных странах соцлагеря, особенно ближе к концу 80-х годов. Накопившиеся экономические и социальные проблемы, пожалуй стали главными причинами распада социалистического лагеря. Объединение Германии и «бархатная революция» в Чехословакии, ускорили этот процесс. Огромную роль сыграло происходящее и в самом основателе этого блока стан — Советском Союзе. Его республики одна за другой становились независимыми, и после референдума в декабре 1991 года, Союз ССР прекратил свое существование. В июле того же года, на встрече в Праге было объявлено о роспуске Организации Варшавского Договора, и это стало последней чертой в существовании «социалистического лагеря». С тех пор данный термин используют только при описании исторических событий.

Источник

Образование социалистического лагеря. Восточноевропейский социализм как общественная модель.

Итоги второй мировой войны для стран Европы. Основные тенденции развития.

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы (Польша, ГДР, Венгрия, Румыния, Чехословакия, Югославия, Албания), которые в послевоенный период стали называть просто Восточной Европой, прошли через драматические испытания.

В годы войны некоторые из них были оккупированы германскими и итальянскими войсками (Польша, Чехия, Югославия, Албания), другие оказались союзниками Германии и Италии. С этими странами были заключены мирные договоры (Болгария, Венгрия, Румыния).

Освобождение Европы от фашизма открыло путь к утверждению демократического строя и антифашистских преобразований. Разгром Советской Армией немецко-фашистских войск на территории этих стран оказал решающее влияние на внутренние процессы в государствах Восточной Европы. Они оказались в орбите влияния Советского Союза.

Славянские страны в наибольшей степени пострадали от второй мировой войны, так как они были непосредственными ее участниками. Мюнхенское соглашение и разделение Чехословакии окончательно положили конец Версальской системе мира. Ход всей войны определил итоги для стран. Особенно сильно пострадала Польша, в меньшей степени Чехословакия. После войне Чехословакия восстанавливает свои границы, ей была возвращена Судетская область, о Словакии передают Закарпатскую Украину. В целом восстановление границ происходило под контролем СССР.

С разгромом фашизма к власти в восточноевропейских странах пришли коалиционные правительства, в которых были представлены партии антифашистской ориентации (коммунисты, социал-демократы, либералы и т.д.). Первые преобразования носили общедемократический характер, были направлены на искоренение остатков фашизма, восстановление разрушенной войной экономики. С обострением противоречий между СССР с его союзниками по антигитлеровской коалиции, США и Великобританией, началом «холодной войны» в странах Восточной Европы произошла поляризация политических сил на сторонников прозападной и просоветской ориентации. В 1947—1948-е гг. в этих странах, в большинстве из которых находились советские войска, все, кто не разделял коммунистических взглядов, были вытеснены из правительств.

Образование социалистического лагеря. Восточноевропейский социализм как общественная модель.

В странах, получивших название народно-демократических, сохранились остатки многопартийности. Политические партии в Польше, Болгарии, Чехословакии, Восточной Германии, которые признали ведущую роль коммунистов, не были распущены, их представителям выделялась квота в парламентах и правительствах. В остальном, в Восточной Европе воспроизводилась советская модель тоталитарного режима с присущими ему чертами: культом лидера, массовыми репрессиями. По советскому образцу были проведены коллективизация сельского хозяйства (частичным исключением была Польша) и индустриализация.

Формально восточноевропейские страны считались независимыми государствами. В то же время с созданием Информационного бюро коммунистических и рабочих партий (Информбюро) в 1947 г. фактическое руководство «братскими странами» начало осуществляться из Москвы. То, что в СССР не потерпят никакой самодеятельности, показала крайне негативная реакция И.В. Сталина на политику руководителей Болгарии и Югославии — Г. Димитрова и И. Тито. Договор о дружбе и взаимопомощи Болгарии с Югославией включил пункт о противодействии «любой агрессии, с какой бы стороны она ни исходила». Лидеры этих государств выступили с идеей создания конфедерации восточноевропейских стран, что позволило бы им самостоятельно выбирать модель развития. Ответом СССР на попытки проявления самостоятельности стал разрыв отношений с Югославией. Информбюро призвало югославских коммунистов к свержению режима Тито, который был обвинен в переходе на позиции буржуазного национализма. По всем странам Восточной Европы в 1948—1949 гг. прокатилась волна расправ над теми, кого подозревали в симпатиях к идеям лидера Югославии. В Болгарии, после смерти Г. Димитрова, также утвердилась линия враждебности к Тито.

Завершив процесс утверждения единовластия, который был назван тогда периодом народно-демократических революций, коммунистические партии восточноевропейских стран провозгласили начало строительства социализма. В восточноевропейских странах утверждалась, как правило, однопартийная политическая система. Созданные народные фронты включали иногда политических представителей партий, не имевших политического влияния.

В послевоенный период во всех странах региона основное внимание уделялось проблемам индустриализации, развитию прежде всего тяжелой промышленности, так как, кроме Чехословакии и ГДР, все остальные страны были аграрными. Индустриализация носила ускоренный характер. В ее основе была национализация промышленности, сферы финансов, торговли. Аграрные реформы завершились коллективизацией, но без национализации земли. Система управления всеми отраслями хозяйства концентрировалась в руках государства. Рыночные отношения были сведены к минимуму, восторжествовала административная распределительная система.

Перенапряжение финансов, бюджета сокращало возможности развития социальной сферы и всей непроизводственной сферы – образования, здравоохранения, науки.

3. «Бархатные революции» в странах Восточной Европы. Распад «восточного блока» и преодоление биполярности мира.

Кризис советской модели социализма в Восточной Европе начал развиваться почти сразу со времени ее установления. Смерть И.В. Сталина в 1953 г., породившая надежды на перемены в «социалистическом лагере», вызвала восстание в ГДР.

Разоблачение культа личности Сталина XX съездом КПСС в 1956 г. привело к смене в свое время выдвинутых и поддерживаемых им руководителей правящих партий в большинстве восточноевропейских стран. Ликвидация Информбюро и восстановление отношений между СССР и Югославией, признание конфликта недоразумением породили надежду, что советское руководство откажется от жесткого контроля над внутренней политикой восточноевропейских стран. В этих условиях новые лидеры, теоретики коммунистических партий, в том числе и правящих (М. Джилас в Югославии, Л. Колаковский в Польше, Э. Блох в ГДР, И. Надь в Венгрии), предприняли попытки осмыслить новые явления и тенденции в социально-экономической жизни развитых стран, интересы рабочего движения. Эти попытки вызвали резкое осуждение со стороны КПСС, выступавшей в роли главного защитника неприкосновенности сложившихся в Восточной Европе порядков.

В 1989 году во многих странах социалистического лагеря свершились революции, приведшие к изменению общественного строя и политической системы, к ликвидации Варшавского договора, СЭВа и вообще «социалистического лагеря». Динамика событий такова.

6 февраля. В рамках «круглого стола» в Польше начались переговоры между представителями правительства, официальным объединением профсоюзов, профсоюзом «Солидарность» и другими общественными группами.

4 июня. Парламентские выборы в Польше, к которым допущены оппозиционные партии. Выборы в нижнюю палату проводились в соответствии с договоренностями «круглого стола», правящие партии получили 299 мест из 460. В Сенате, выборы в который проводились свободно, 99 мест из 100 получила оппозиция и 1 место — независимый кандидат.

24 августа. Правительство Польши возглавил представитель оппозиции Тадеуш Мазовецкий.

9 сентября. Правительство Венгрии открыло границу с Австрией.

18 сентября. В ходе переговоров в рамках «круглого стола» между Венгерской социалистической рабочей партией и оппозицией принято решение о введении в Венгрии многопартийной системы.

18 октября. Глава ГДР и Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) Э.Хонеккер подал в отставку. Новым генеральным секретарем СЕПГ, председателем Народной палаты ГДР и председателем Национального совета обороны страны стал Эгон Кренц.

18 октября. Парламент Венгрии принял около 100 конституционных поправок, регулирующих переход к парламентской демократии.

23 октября. В Будапеште вместо Венгерской Народной Республики провозглашена Венгерская Республика, определившая себя как свободное, демократическое, независимое, правовое государство.

9 ноября. Совет министров ГДР принял решение об открытии границы с ФРГ и Западным Берлином.

10 ноября. Глава Народной Республики Болгария и Болгарской компартии Тодор Живков подал в отставку с поста генерального секретаря и члена политбюро. Новым генеральным секретарем БКП избран Петр Младенов.

17 ноября. Парламент Болгарии избрал Младенова главой Госсовета страны.

24 ноября. Под давлением оппозиции и массовых демонстраций в отставку ушло руководство Коммунистической партии Чехословакии. Новым генеральным секретарем партии избран Карел Урбанек.

28 ноября. В Чехословакии по итогам встречи делегации правительства и правящего Народного Фронта с представителями оппозиционного «Гражданского форума» принято решение о создании нового правительства, отмене закрепленного в конституции положения о руководящей роли коммунистической партии.

10 декабря. Уход в отставку президента Чехословакии Г. Гусака. Сформировано новое правительство с некоммунистическим большинством. 29 декабря Президентом Чехословакии избран Вацлав Гавел.

15 декабря. Начало массовых выступлений протеста в румынском городе Тимишоара.

22 декабря. В Румынии свергнут глава государства и Румынской компартии Н. Чаушеску. Расстрелян вместе с супругой 25 декабря. Президентом Румынии стал лидер Фронта национального спасения И. Илиеску.

«Бархатные» революции — это особый класс революций, руководящую роль в которых играют группы элиты, конкурирующие с той частью элиты, которая примыкает к власти.

«Бархатные» революции во всех восточноевропейских странах прошли практически одновременно, несмотря на разный уровень развития стран, разный уровень общественных противоречий и, самое главное, разную силу их лидеров. Они были проведены по сходному сценарию в тот год, когда в ходе активных переговоров Горбачева и США была в принципе решена судьба СССР. Поскольку страны Восточной Европы экономически и политически были взаимосвязаны и составляли единый блок с СССР, то отказ СССР от роли геополитического лидера автоматически означал для этих стран переход под эгиду другого геополитического центра. Страны Восточной Европы были «сданы» советским руководством..

Источник