Распределение жителей Центральной Азии

Центральная Азия географически представляет собой единый и исторически взаимосвязанный регион, но процесс суверенизации независимых государств Центральной Азии усугубил разрыв единого культурно-исторического пространства.

Разрыв в развитии республик Центральной Азии на современном этапе увеличивается из года в год. Казахстан обладает наибольшей площадью и наименьшей плотностью населения, на него приходится примерно 51 % суммарного регионального ВВП, большая часть которого страна получает за счет нефти. В Узбекистане самая большая численность населения, которая составляет 45 % всего населения региона. Кыргызстан и Туркменистан имеют почти одинаковое население. Но Туркменистан — пустынная страна с крупными энергетическими запасами, особенно запасами природного газа, который дает 16 % регионального ВВП. А Кыргызстан — небольшая горная страна с незначительными природными ресурсами, за исключением водных ресурсов, гидроэнергетики и некоторого количества золота, что дает 5 % регионального ВВП. Таджикистан похож на Кыргызстан с точки зрения ресурсов и размера, но он еще беднее и более изолирован.

Несмотря на различия по площади, численности населения и экономической мощи, страны региона обладают рядом общих характеристик, включая советское наследие, трудности в доступе к мировым рынкам, экологические проблемы, значительную подверженность стихийным бедствиям и антропогенным угрозам, ухудшающуюся систему социального обеспечения, а также сложную политическую ситуацию и проблемы управления.

Страны Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) имеют общую численность населения — 58223,6 тыс. чел. Самая большая численность в Узбекистане — 26100,0 тыс. чел., при плотности населения 56 человек на квадратный километр; в Казахстане — 15219,3 тыс. чел., 6 человек на квадратный километр; Таджикистане — 6920,3 тыс. чел., 48 человек на квадратный километр; в Киргизии — 5138,7 тыс. чел., 26 человек на квадратный километр, Туркмении — 4845,3 тыс. чел., 10 человек на квадратный километр.

При советской власти в республиках Центральной Азии был достигнут значительный рост численности населения и продолжительности жизни, а также произошли улучшения в здравоохранении, образовании и уровне жизни. В начале 1920-х гг. население было в основном неграмотным, а продолжительность жизни была ниже 40 лет. За последующие 70 лет весь регион добился почти полной грамотности, а средняя продолжительность жизни выросла до 68-70 лет. И хотя численность населения Центральной Азии после распада Советского Союза продолжала увеличиваться в период с 1990 по 2004 гг., темпы ее роста снизились по сравнению с предыдущими годами. Обусловлено это в основном тремя причинами. Первая — эмиграция, особенно в первые годы независимости. Больше всех пострадал Казахстан, и именно эмиграцией в основном обусловлено снижение численности в этой республике. Вторая причина — это снижение уровня рождаемости во всех странах региона с 1992 г., по крайней мере, на 25 %. И, как следствие, наблюдалось значительное уменьшение числа детей в возрасте до пяти лет. Например, в Таджикистане в 1990 г. эта группа составляла 18 % населения, а уже в 1998 г. — всего 13,5 %. Наконец, третья — резкое снижение ожидаемой продолжительности жизни при рождении из-за распада государственной системы здравоохранения и значительного снижения затрат на социальную сферу во всех государствах Центральной Азии с 1990 г.

Показатели смертности в республиках Центральной Азии растут. По показателям материнской смертности существуют различия в разных государствах Центральной Азии. Высокий уровень материнской смертности в регионе вызван ранней беременностью, частыми родами и короткими интервалами между ними, большим количеством абортов, недостаточным уходом во время беременности и после рождения ребенка. Так, например, в Таджикистане участие квалифицированного персонала при родах сократилось с 93,6 % от общего числа рождений до 67,3.

Официальные оценки младенческой и детской (до 5 лет) смертности показывают значительный разброс по странам. Вызывает удивление тот факт, что уровень смертности в богатых ресурсами Казахстане и Туркменистане выше, чем в Узбекистане или Кыргызстане. Однако различия могут оказаться преувеличенными, так как официальные данные по детской смертности и оценки проведенных опросов значительно расходятся. Расхождения объясняются занижением сведений и некачественными статистическими данными.

За годы независимости основные индикаторы здоровья в Центральной Азии ухудшились. Растущая бедность, упадок системы социальной защиты, а также растущее число инфекционных и неинфекционных заболеваний резко сократили показатели средней продолжительности жизни, хотя они и стали улучшаться с конца 1990-х гг. Особенно сократились показатели средней продолжительности жизни мужчин. Эту тенденцию можно частично объяснить поведенческими причинами, такими как эмоциональные стрессы, излишнее употребление алкоголя, курение и употребление наркотиков. Хотя средняя продолжительность жизни у женщин выше, чем у мужчин, состояние здоровья женщин не лучше. Это связано и с упадком службы охраны материнства, хроническим недостатком питания и дефицитом микроэлементов. Самая высокая продолжительность жизни в Киргизии и Таджикистане — 68,5; 68,4 года соответственно, затем в Туркмении — 66,9 и самая низкая в Казахстане — 65,9.

Трансграничная миграция связывает воедино регионы, местное население и государства, при этом возникают риски и выгоды как для самих мигрантов и их семей, так и для стран выезда и принимающих стран. В начале и середине 1990-х гг. в Центральной Азии существовала не только трудовая миграция, но и потоки беженцев. Так, в 2005 г., после событий в узбекском Андижане, около 500 беженцев перешли границу с Кыргызстаном. Данные о миграции в республиках Центральной Азии не только сложно получить, они не отличаются надежностью. С начала 1989 г. по причине миграции Казахстан покинули около 3 млн. человек, что составляет более 20 % населения страны; Таджикистан — около 11 %; Узбекистан — более 1 млн. жителей, или около 4 %; Кыргызстан — более 7 %.

Миграционные потоки можно разделить на две категории:

1. Миграция по политическим факторам. Относятся в основном этнические русские, которые, наряду с немцами и украинцами, покинули Центральную Азию сразу же после обретения странами региона независимости, из-за беспокойства относительно своего политического будущего при новом режиме, где ведущую роль стали играть представители титульных этнических групп. По некоторым оценкам, более четверти всех этнических русских покинули Центральную Азию, начиная с 1989 г.

2. Миграция по экономическим факторам. Многие мигранты покинули места своего проживания в поисках лучших экономических возможностей в России и в Казахстане.

Согласно кыргызским официальным оценкам в России проживают

— 30 тыс. кыргызских мигрантов, однако неофициальные источники как в России, так и в Кыргызской Республике оценивают их количество от 200 тыс. до 500 тыс. человек, при этом последняя цифра равна почти 10 % от общей численности населения Кыргызской Республики.

— количество мигрантов из Таджикистана, работающих в России, составляет от 5 % до, возможно, 18 % населения страны. Большая часть из них работает нелегально.

— количество мигрантов из Узбекистана составляет от 600 тыс. до 1,5 млн. человек, или от 3 до 6 % населения.

— в Туркменистане, имевшем значительный чистый приток населения в первые годы независимости, уже в 1998-2000 гг. число эмигрантов в 4 раза превысило число иммигрантов, при этом 78 % эмигрантов направлялись в Россию.

В настоящее время миграция в Центральной Азии характеризуется ростом числа циклических поездок временных мигрантов. Рабочие уезжают на три или шесть месяцев, возвращаются домой, уезжают снова, и так цикл продолжается. Тенденцией последних лет является рост числа мигрантов среди женщин. Все больше женщин находят постоянное место работы в секторе услуг в России, Казахстане.

Демографические проблемы

Среди демографических проблем, характерных для Центральной Азии стоит отметить некоторые очень важные и значительные. Прежде всего, это межэтнические и межконфессиональные противоречия. Стоит вспомнить факты девятилетней давности, чтобы понять, что Центральная Азия не является стабильным с точки зрения конфликтов регионом. Основными линиями межэтнической напряженности стали конфликты между титульными этносами, а также между ними и некоренным населением, в роли которого выступали уже не русские, а азиатские народы, депортированные на территорию региона в советский период или появившиеся здесь сравнительно недавно в результате трудовых миграций. В качестве примера можно вспомнить события ноября 2006 г., накануне 20-летней годовщины алма-атинских событий, когда состоялись массовые выступления казахов против назначения первым секретарем республиканской компартии русского по национальности Г. Колбина, произошли столкновения казахов и уйгуров в селе Шелек Алма-Атинской области. Беспорядки начались 18 ноября с бытовой драки в кафе «Старый замок», в которой трое уйгуров избили казаха. Драка переросла в массовые столкновения между казахской и уйгурской молодежью, в которой численный перевес оказался на стороне уйгуров. На следующий день казахская молодежь решила отомстить и устроила драку в трех кафе, посетителями которых были уйгуры. Столкновения, в одном из которых с обеих сторон участвовало до 300 человек, переместились на улицу и были остановлены только благодаря вмешательству старейшин. Для предотвращения дальнейших столкновений в поселке был введен своего рода комендантский час, установлен контроль старейшин над увеселительными заведениями.

Другая проблема, связанная с демографией Центральной Азии, это миграция. После распада Советского Союза внешние миграционные процессы в государствах Центральной Азии дважды претерпели принципиальные изменения. В первой половине 90-х годов наблюдались мощные потоки вынужденной миграции из данного региона. По мере исчерпания потенциала вынужденной миграции (основу которого составила миграция русскоязычного населения) стали расти масштабы легальной и нелегальной трудовой миграции коренного населения стран Центральной Азии. В настоящее время трудовая миграция коренного населения стран Центральной Азии приняла широкомасштабный характер.

Основными источниками потоков трудовой миграции из региона являются три государства: Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. По различным оценкам, на конец 2005 г. в России находились от 1, 8 до 3, 5 млн. трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, 9/10 которых прибыли из вышеназванных стран. ( из библиографии)

В силу того, что трудовая миграция носит преимущественно нелегальный характер, трудно определить реальное число трудовых мигрантов. Статистические органы стран Центральной Азии и их миграционных партнеров не могут назвать точные масштабы трудовой миграции из региона. Информация официальных органов часто требует внесения определенных корректировочных расчетов. Так, по материалам Управления по внешней миграции Министерства труда и занятости населения Таджикистана, в странах СНГ находятся более 250 тыс. трудовых мигрантов из этой страны. По данным государственной миграционной службы РТ, объемы трудовой миграции превышают 0, 5 млн. человек. По мнению экспертов Совета Безопасности при Президенте РТ, численность трудовых мигрантов из Таджикистана составляет около 800 тыс. человек. По данным Комитета по охране государственной границы РТ, только в 2001 г. за пределы страны в целях заработка выезжало более 1, 2 млн. человек. Такой разброс в оценках частично можно объяснить тем, что в общую численность мигрантов, кроме граждан Таджикистана, могут включаться транзитные мигранты (например, из Афганистана), тем, что многие мигранты неоднократно пересекают границу в течение года и т.д.

Источник

Население Азии

Общая характеристика

Формирование народов Азии началось много столетий назад. Именно здесь были сформированы древнейшие очаги первых цивилизаций, которые послужили толчком для освоения огромных территорий азиатского континента.

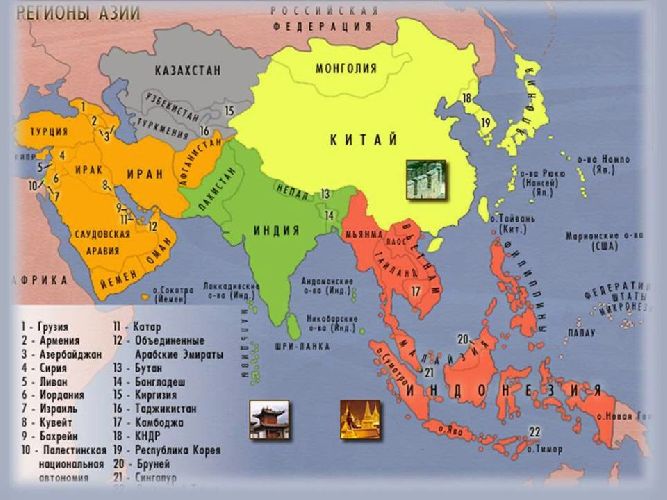

В настоящее время в Азии проживает боле 4 млрд. человек, и эта цифра неустанно растет. Население зарубежной Азии во многом опережает по своему количеству другие страны. Так, в десятку крупнейших стран мира входят шесть азиатских государств: Китай, Индия, Индонезия, Пакистан, Япония и Бангладеш.

Одной из серьезных проблем многих азиатских стран является угроза мощного демографического взрыва: ежегодный естественный прирост населения составляет 2%. Лишь в двух странах – Китае и Японии – ситуация стабильна и находится под контролем государства.

Таблица “Самые населенные государства Азии”

Название государства

Население

Самой большой страной Азии является Китай, чья площадь составляет 9,6 млн. кв. км, а численность населения превышает 1,4 млрд. человек. Самой малонаселенной азиатской державой являются Мальдивы.

К основным чертам населения Азии относятся:

- многонациональность;

- неравномерное размещение;

- высокие темпы прироста.

Расовый состав

Азия представляет собой пеструю этническую мозаику, поскольку на ее территории проживают тысячи народов и племен. Коренное население говорит более, чем на пятистах различных языках и наречиях, относящихся к 9 языковым семьям.

Подавляющее большинство населения Азии представлено монголоидной расой.

В свою очередь, она делится на несколько разновидностей:

- североазиатская;

- арктическая;

- южноазиатская;

- дальневосточная.

Родиной монголоидов является Восточная Азия, в то время как в южных и западных регионах встречаются и другие расы, в том числе европеоидная и негроидная.

Самым многонациональным азиатским государством признана Индия. Она стала родиной для 150 различных народов. К тому же Индия является колыбелью трех главнейших религий, которые принято называть мировыми: буддизма, христианства и ислама.

Плотность населения

Плотность населения в разных странах Азии отличается неравномерностью. Есть государства, в которых едва насчитывается пара человек на квадратный километр, в то время как в других странах этот показатель может соответствовать 500 человек на квадратный километр.

Исторически сложилось так, что наиболее густонаселенными азиатскими державами являются те, что были основаны в долинах крупных рек в Южной и Центральной Азии. К ним также относится восточное побережье Индостана, южные районы Японии и Кореи. Здесь проживает 75% населения всей Азии.

Что мы узнали?

При изучении темы «Население Азии» мы узнали, какова численность населения Азии, какие государства являются наиболее густонаселенными. Мы выяснили, какой расовый состав характерен для народов Азии, каковы особенности распределения населения.

Источник