- Страны Востока в XVI — XVIII в. (конспект)

- Доклад на тему: Древний восток

- Страны востока доклад по истории

- Земля принадлежит государству.

- Деревенская община.

- Сословный строй.

- Религии Востока — путь самосовершенствования.

- Конфуцизм.

- Буддизм.

- Синтоизм.

- Империя Великих Моголов в Индии.

- Борьба за Индию.

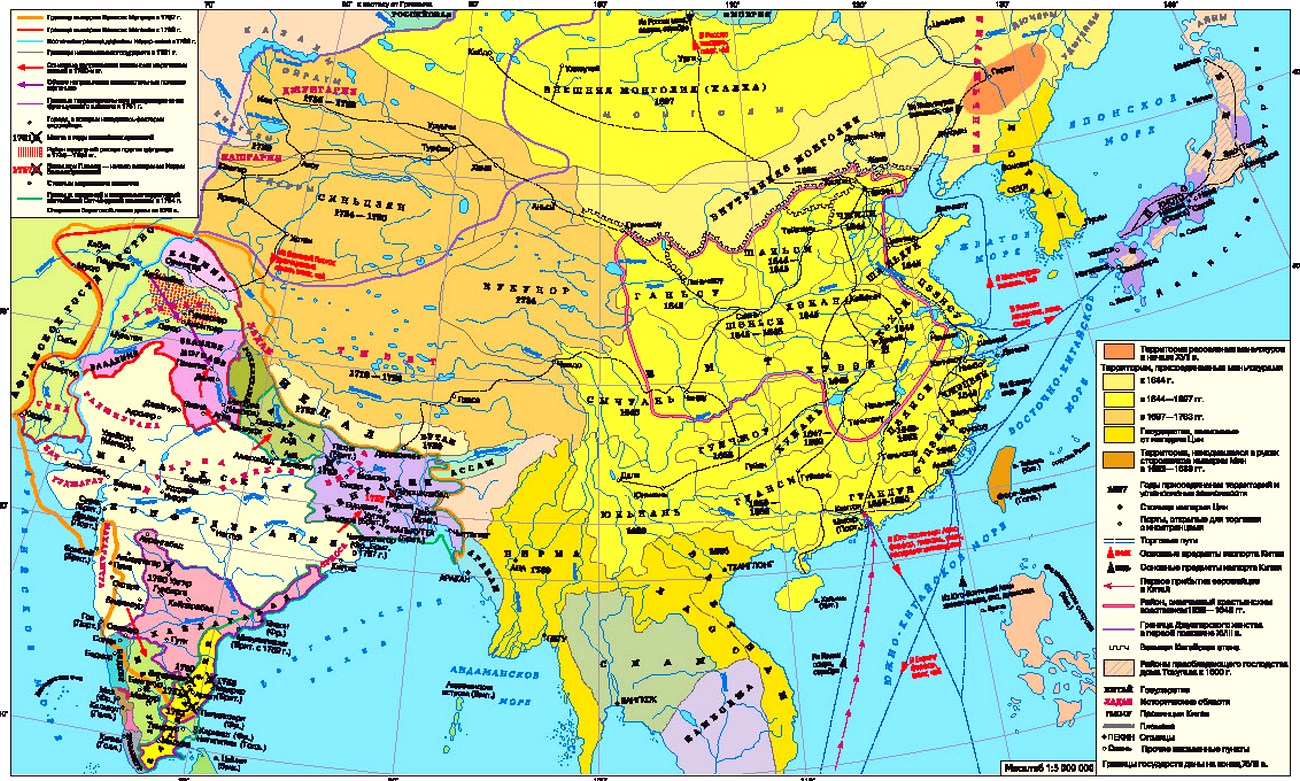

- Маньчжурское завоевание Китая.

- Правление сёгунов в Японии.

- «Закрытие» Японии.

Страны Востока в XVI — XVIII в. (конспект)

Страны Востока в XVI — XVIII вв.

то время как в Европе происходили бурные изменения, страны Востока, с точки зрения европейцев, живших размеренной жизнью. В период раннего нового времени продолжали развиваться три основных цивилизации Востока: ближневосточная-мусульманская, охватывающую территорию Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока; индийско-Южноазиатская, охватывающую полуостров Индостан и прилегающие территории, и китайско-дальневосточная, охватывающую территорию Китая, Индокитая , Кореи, Японии

Самой мощной державой мусульманского мира была Османская империя, которая на начало XVI в. занимала территорию Балканского полуострова и Малой Азии. К концу XVII в. Османская империя продолжала расширять свои границы. Вершина внутренней и внешней мощи империи приходится на правление султана Сулеймана I (1520-1566 гг.) При Сулеймане положение Турции было стабильным, а военные походы османов сопутствовал успех. Территория его империи превышала территорию всей Европы. Европейцы, хотя и боялись могучего султана, все же отдавали дань его военным и государственным достижениям, назвав его Сулейманом Великолепным. Сами турки дали ему прозвище Кануни («Законодатель»). Большое влияние на Сулеймана И, как свидетельствуют современники, оказывала его жена Роксолана, по преданию — украинский, которая была похищена в плен татарами

В годы правления Сулеймана I было трудно предсказать будущий упадок империи. Переломной стала битва под Веной в 1683 г., после нее Османская империя начала терять территории. Медленно набирал силу освободительное движение покоренных народов, возросли внутренние проблемы. Было очевидно, что в будущем империя развалится

Индия с незапамятных времен отличалась переплетением различных народов, языков, религий, культур и традиций. Основную территорию Индии занимали самостоятельные государства. Управляли ими махараджи (цари) или раджи (князья). Большинство населения Индии жило в селах, где господствовала община, а кастовый принцип деления населения доповняв и укреплял ее. Гордостью страны были ее города, поражавших воображение европейцев своим величием, красотой и богатством. Изделия индийских ремесленников пользовались спросом за пределами Индии. Торговля приносила огромные доходы раджам. Именно богатства Индии привели к коренным изменениям судьбе страны. В XVI в. в прибрежные города проникли европейцы, а с севера в Индию вторглись среднеазиатской моголы во главе с Бабуром

Бабур был потомком Чингисхана и Тимура, правил Фергане, а впоследствии завладел Кабулом. Бабур, имея сильное войско, оснащенное артиллерией, в битве при Панипат (1526 г.) разгромил войско делийского султана. Эта дата считается началом основания государства Великих Моголов, просуществовавшая 200 лет

Внук Бабура Акбар (1556-1605рр.) завоевал Северную и Центральную Индию, а также Афганистан. Акбар ввел систему единой централизованной власти, жесткое налогообложение, совершил военную реформу. Даже попытался создать новую религию. В правление Акбара государство Моголов стала империей Моголов. По преемников Акбара границы империи продолжали расширяться и в конце XVII в. включали в себя почти всю Индию. В империи процветала торговля и ремесла, ее города украсили великолепные здания и храмы, в которых сочетались традиции мусульманской и индийской архитектуры. Самое известное сооружение того времени — это мавзолей Тадж-Махал в Агре.

Но за падишаха Аурангзеба (1658-1707 гг) стали проявляться признаки кризиса. Хотя монголы были мусульманами, они в период своего правления сохраняли религиозную терпимость. Фанатичный Аурангзеб нарушив религиозный мир расшатал основу стабильности империи и уже на рубеже XVII-XVIII вв. она распадается на отдельные княжества.

К тому времени значительно усилилось европейское влияние в Индии

Основанная в 1600 г. английская Ост-Индская компания почти вытеснила из крупных портовых городов Индии португальское и голландское купечество. В XVIII в. она повела активное наступление на французские владения в Индии. В сражении у Плесси (1757 г.) англичане нанесли решающее поражение индийским правителям и приступили к покорению страны. Правители империи Великих Моголов, распадающегося могли лишь безучасно наблюдать.

Китай является одной из древнейших и самых густонаселенных стран. Пережив не одно тяжелое, Китай сохранял стабильность и традиции. После освобождения от монгольского порабощения в 1368 г. в Китае утвердилась династия Мин (1368-1644 гг.) За нее в стране укрепилась торговля, земледелие и ремесла, в городах существовали развитые мануфактуры. В Европе высоко ценилась китайский фарфор, ткани, ювелирные изделия, чай, пряности. Китайские города с их необычной для европейцев архитектурой всегда поражали путешественников. В городах Китая еще в средневековье появились банки, ломбарды, монетные дворы и тому подобное. P>

В 20-х годов XVII века. внутреннее и внешнее положение империи Мин значительно ухудшилось. В стране нарастало безвластие, обусловлено бесконечной борьбой за власть в правящей верхушке. Чрезмерные налоги разрушали хозяйства крестьян. К тому же страну потрясли стихийные бедствия: засухи и наводнения сменяли друг друга, саранча уничтожала урожай. Доведенные до отчаяния крестьяне поднялись на борьбу. В стране началась крестьянская война (1628-1645 гг.)

Восставшие крестьяне овладели Пекином и провозгласили своего предводителя Ли Цзычэна императором. Но именно в это время страна подверглась вторжению маньчжуров, кочевых племен, живших на севере Китая. В 1644 г. маньчжуры захватили Пекин. Это событие считается началом правления маньчжурской династии Цин (1644-1911 гг.) Маньчжуры вели себя как завоеватели, показывая свое превосходство над китайцами, хотя не посягали на традиции и религию страны и даже перенимали их

Богатства Китая привлекали европейцев. От XVI века в Китай проникают европейские купцы и миссионеры. Растущее влияние европейцев стал беспокоить маньчжурских правителей (богдыхана). Из страны были высланы миссионеров, а от 1757 Китай вообще закрыли для европейцев

Источник

Доклад на тему: Древний восток

Древний Восток – колыбель цивилизаций.

Понятие «Древний восток» появилось в процессе изучения истории. К государствам Древнего востока географически относятся страны, находившиеся в бассейне столь крупных рек как Нил, Инд, Евфрат, Хуанхэ, Тигр, Ганга, Янцзы. В их число входят страны юга и востока Азии (Древние Китай и Индия), северо-востока Африки, а также Передней (Древний Ближний Восток) и Средней Азии. Хронологически эпоха Древнего востока начала формироваться в 4 веке до н. э.

Территориально выгодное расположение большинства этих государств (бассейны нескольких крупнейших в мире рек) помогало их населению успешно заниматься земледелием и рыболовством. В Индии и Китае процветало скотоводство также благодаря бесперебойному водоснабжению. Впрочем, соседство с такими крупными реками заставляло население быть настороже. Необходимо было правильно устраивать системы орошения близлежащих полей, иначе появлялся риск пострадать от паводков, а в засуху вовсе остаться без воды. Для решения подобных важных вопросов общины объединялись одна с другой, постепенно увеличивая свою численность и расширяя площадь. В результате образовывались небольшие города.

Города, живущие и трудящиеся на прибрежных территориях, не знали дефицита в рыбе, растительной пище (большое количество различных злаков, чай, виноград), льняной и хлопковой продукции. Зато здесь возникали проблемы недостатка металлов, камня и древесины, необходимых для постройки жилищ, изготовления орудий труда. Приходилось находить пути связи с горными поселениями, производя обмен на продукты, изделия ремесленников и сырьё. Часто такой обмен приводил к набегам, ограблениям, воровству товаров, что со временем привело к расширению территорий «городов» от прибрежных земель к горным областям. Оборонительные возможности увеличивались, навыки оттачивались, что стало предпосылками к образованию военных держав.

По мере разрастания площадей, увеличения количества живущих на них людей, общество претерпевало изменения в социальном строе. Появилась иерархия богатства и влияния. Появилось рабство. Чаще всего в рабов превращали захваченных в плен вместе с их семьями. Их родившиеся дети также приобретали этот статус. Но случалось, что и пострадавший от неурожая, ранее богатый житель становился рабом. Рано или поздно плохие условия жизни рабов, тяжелый труд и практически полное отсутствие оплаты приводили к бунтам и мятежам, но долгие века ситуация в целом не менялась.

Цивилизации Востока древности подарили миру письменность. В Египте и Китае предпосылками письменности стала пиктография (письмо рисунками), затем появилась клинопись и иероглифы. Позже, в Финикии, был создан первый алфавит, впоследствии освоенный греками и римлянами. Позднее учёными была обнаружена первая библиотека мира, где найдены были тысячи глиняных плиток с разного рода древними текстами. Разумеется, благодаря расшифрованным текстам, наука приобрела многие знания о Древнем мире востока.

Также на Востоке зародились основные религии. Древнейшая из них – буддизм. Кроме того, Древний восток развивался в области математики, военного дела, астрономии, философии (зарождение даосизма и конфуцианства). Там процветало ремесленничество (ткачество, выделка папируса и бумаги, изготовление стеклянных изделий), строительство и архитектура. Имело место небольшого масштаба производство измерительных приборов, пороха и лака. Индия подарила нам шахматы, Китай – шёлк, Египет известен невероятными пирамидами, сконструированными настолько точно и хранящими столько тайн, что и к сегодняшнему не получилось дню разгадать их.

Источник

Страны востока доклад по истории

Земля принадлежит государству.

По древней традиции государство в странах Востока обладало правом верховной собственности на землю. Государство ревностно следило за тем, чтобы знать не превращалась в собственников больших земельных владений, так как это приводило к ослаблению центральной власти.

В Индии по традиции государство предоставляло земли на 10 лет в пользование знатному человеку, а за это он платил налог и содержал военные отряды, которые и составляли костяк армии правителя. Эти земли никогда не передавались по наследству. Вместе с тем имелись и наследственные владения местных князей, которые в случае войны шли воевать на стороне правителя во главе ополчения.

В Китае в XVI в. все земли делились на две части: на государственные и «народные», т. е. частные. Большинство казённых земель отдавалось крестьянам — в «вечное держание», за это они были обязаны обрабатывать землю и платить налоги государству. Огромные государственные земли принадлежали императорам, их родственникам и приближённым.

В Японии основной земельный фонд находился в собственности князей, но центральная власть, желая укрепить свои позиции, проводила политику конфискации и перераспределения земельных владений. Перераспределение земель способствовало укреплению центральной власти.

Деревенская община.

В эпоху раннего Нового времени все крестьяне жили в замкнутом мире сельской общины.

В Индии, например, все должности и обязанности, выполняемые общинниками, передавались по наследству из поколения в поколение. Этим община привязывала жителей деревни к земле, так как только в своей общине крестьянин и ремесленник имели право на то, чем они занимались. Фактически они не могли уйти из своей деревни, так как за её пределами становились бесправными. Община выступала в качестве административной единицы и использовалась государством для облегчения сбора налогов.

В Китае сельская община состояла из 100 дворов. Во главе стоял староста. Вся община делилась на группы по 10 дворов, возглавляемые десятским. И староста, и десятские несли ответственность за сбор налогов и выполнение всех повинностей. Существовал принцип круговой поруки: если кто-то из жителей деревни нарушал установленный порядок, община несла ответственность за этот проступок. Община обладала относительной самостоятельностью в вопросах самоуправления, которые решались в рамках традиций и религиозных установлений.

Сословный строй.

В Китае центральная власть устанавливала цены на важнейшие товары, существовали государственная торговля и государственные промыслы. Уже в XVI в. государство установило монополию на некоторые отрасли ремесла и торговли.

В Японии все жители страны подразделялись на четыре сословия: воины, крестьяне, ремесленники и купцы. Придворные, священнослужители, врачи и учёные, а также парии — неприкасаемые, выполнявшие, как и в Индии, самую грязную работу, — в сословия не входили.

Воины-самураи занимали верхнюю ступень. Принадлежность к этому сословию передавалась по наследству. Они имели привилегию носить два меча и получать пайки риса. В XVII в. окончательно оформился «кодекс чести» самураев — «бусидо», согласно которому они должны были вести суровый образ жизни, довольствоваться малым, заниматься только военным делом, быть беспрекословно послушными и верными своему господину.

Следующую ступень сословной лестницы занимали крестьяне (основная масса населения), от них зависело пропитание сословия воинов. Жизнь их протекала в тяжёлом труде и нищете. Они выращивали рис, сеяли пшеницу, ячмень, просо и другие зерновые, а также хлопок, табак, чай и пр.

Третье сословия — ремесленники. Большинство ремесленников жило в городах. Как правило, сын наследовал профессию отца.

Четвёртое сословие — купцы находились в самом низу сословной иерархической лестницы, их считали «паразитами», которые сами ничего не производят. Однако развитие товарно-денежного хозяйства привело к увеличению этого сословия и росту его богатств. Ни самураи, ни крестьяне, ни ремесленники без их услуг обойтись уже не могли: у них занимали деньги, им продавали излишки зерна и изделия ремесла.

Религии Востока — путь самосовершенствования.

Для восточных обществ Индии, Китая, Японии характерна веротерпимость. В период раннего Нового времени в этих странах рядом уживались разные религиозные верования: конфуцианство и буддизм в Китае, буддизм и индуизм в Индии, синтоизм и буддизм в Японии. Люди Востока были убеждены в том, что главное для человека — встать на путь самосовершенствования и обрести внутреннюю гармонию.

Конфуцизм.

Китайское общество развивалось под влиянием идей Конфуция (551—479 гг. до н. э.), которого прежде всего интересовал сам человек: к чему ему следует стремиться, какими правилами руководствоваться, живя в обществе, как должны строиться отношения в семье, какими должны быть отношения с природой. Образцом для мыслителя являлось древнее божество — Небо, прекрасное и совершенное. Конфуций учил, что человеку должны быть присущи пять добродетелей, находящихся в соответствии с законами природы: мудрость, гуманность, верность, почитание старших и мужество. Только избранные способны иметь эти добродетели, но стремиться к ним должен каждый. Государство Конфуций рассматривал как большую семью, где младший должен повиноваться старшему (простолюдин — знатному). Старший в государстве — сын Неба, государь.

Буддизм.

Религиозное учение, ставшее мировой религией. Основателем этой возникшей в Индии религии считается царевич Сиддхартха Гаутама (623—544 гг. до н. э.). Его назвали Буддой, т. е. «просветлённым высшим знанием». По преданию, царевич, узнав о страданиях народа, бежал из дворца и стал отшельником. Затем 40 лет вёл жизнь нищего странника, учил людей и творил чудеса.

Согласно учению Будды, вся жизнь человека — непрерывный путь страданий, горя, печали, причина которых неудовлетворённые земные желания. Но и после смерти страдания не прекращаются, так как душа не умирает, а перерождается снова и снова. Если человек вёл неправедную жизнь, то в новом рождении он может оказаться представителем низшей касты или презираемым всеми животным. Если же он вступил на указанный Буддой путь спасения, сумел подавить в себе земные страсти, то его ждёт «благоприятное возрождение» (душа возродится в представителе высшей касты). Идеал человека — стать «просветлённым», освободиться от мирской жизни, получить полное духовное освобождение. Тогда наступает полное блаженство, прекращение перерождений и бессмертие души.

Синтоизм.

«Синто» в переводе означает «путь богов». Это очень древняя языческая религия, включающая верования в добрых и злых духов, а также обряды, с помощью которых японцы пытались умилостивить духов. Главным божеством считается богиня Солнца Аматэрасу, от которой якобы ведут своё происхождение японские императоры. Синтоизм учил, что при определённых условиях в божество может превратиться душа каждого умершего человека. Но для этого необходимо выполнять все религиозные предписания: молиться, совершать жертвоприношения.

Империя Великих Моголов в Индии.

В 1526 г. правитель Кабула (Афганистан) — Бабур вторгся с 20-тысячным войском в Индию, одержал победу в нескольких сражениях и положил начало Могольской империи. Став императором (в империи Великих Моголов император назывался «падишах»), Бабур положил конец распрям, оказывал покровительство торговле, но в 1530 г. он умер, едва заложив основы своей империи. При преемниках Бабура империя Моголов непрерывно расширяла свои владения.

Религией пришедших в Индию завоевателей был ислам, но основная масса населения исповедовала индуизм. Мусульманские правители могли в течение веков править Индией, оставаясь представителями численного меньшинства населения, потому что проводимая ими политика не отличалась от политики индусских князей.

Наивысшего расцвета империя Великих Моголов достигла в правление Акбара (1556—1605) — талантливый реформатор, стремившийся создать сильное централизованное государство. Действуя где силой, а где хитростью, Акбар во много раз увеличил территорию своего государства.

Акбар провёл реформу управления и налоговую реформу. Он считал, что праздность монарху не к лицу, и, опираясь на министров и чиновников, сам вникал во все дела. Правитель привлёк на свою сторону всех крупных землевладельцев (мусульман и индусов) и торговцев, поощрял развитие ремёсел и торговли. Правитель заботился о хорошем состоянии оросительной системы, запретил обращать в рабство военнопленных. Акбар провозгласил равноправие всех религий. Реформы Акбара, проводимые по принципу «мир для всех», укрепили империю Великих Моголов.

Преемникам Акбара не удалось продолжить политику создания сильного централизованного государства. Казна получала налогов всё меньше и меньше, и моголы вновь развязывали захватнические войны. Но чем больше становилась территория империи Великих Моголов, тем слабее — центральная власть.

С начала XVIII в. власть падишахов становится символической. Провинции отделялись одна за другой. Императоры потеряли реальную власть, зато её приобрели князья. В первой половине XVIII в. Индия фактически вернулась к состоянию раздробленности, что облегчило европейскую колонизацию.

Борьба за Индию.

В 1600 г. англичане основали Ост-Индскую компанию, создавшую торговые пункты в разных местах Индии. В 1690 г. англичане построили на земле, предоставленной им Великим Моголом, укреплённый город Калькутту. Компания приобрела большие земельные владения, которыми управлял генерал-губернатор. Для их охраны строились крепости и создавались войска из сипаев

В 1757 г. англичане захватили Бенгалию, что положило начало систематическому завоеванию всей страны войсками Ост-Индской компании, её владения превратились в настоящую колониальную империю.

Маньчжурское завоевание Китая.

В начале XVII в. правящая в Китае династия Мин находилась в состоянии упадка. На территории современного Северо-Восточного Китая усилилось племя маньчжуров, создавших там своё государство. Маньчжуры стали совершать набеги на Китай, затем подчинили ряд соседних племён и Корею.

В Китае происходили крупные крестьянские восстания. Армия повстанцев разгромила правительственные войска и вступила в Пекин. Минская династия перестала существовать. Напуганные всем происходящим китайские феодалы сговорились с маньчжурскими правителями и открыли доступ в столицу маньчжурской коннице. В июне 1644 г. маньчжуры вступили в Пекин. Так в Китае утвердилась маньчжурская династия Цин, правившая до 1911 г.

Маньчжуры не растворились среди местного населения (были даже запрещены браки между маньчжурами и китайцами), а обеспечили себе обособленное и привилегированное положение. По форме правления цинский Китай в XVII—XVIII вв. был деспотией. Во главе государства стоял император — богдыхан, наделённый неограниченной властью. Цинская династия вела бесконечные захватнические войны.

В эпоху Великих географических открытий португальцы основали на южном побережье Китая колонию Макао. В XVII—XVIII вв. в китайских портах стали появляться английские и французские купцы. Но вскоре маньчжурские власти взяли курс на ограничение торговли с иностранцами.

Причины проводившейся политики «закрытия» Китая состояли в том, что до маньчжурского двора дошли сведения о колонизаторской политике европейцев в соседних странах.

Правление сёгунов в Японии.

В начале XVII в. Иэясу Токугава принял титул сёгуна. С этого времени сёгуны из рода Токугава стали полновластными правителями Японии в последующие 250 лет. Императорский двор вынужден был склониться перед их могуществом.

Перемещая князей (даймё) на новые земли и конфискуя земли непокорных, сёгуны укрепляли свою власть. Императорская семья была лишена реальной власти, ей не разрешалось иметь в собственности землю, а на её содержание выделялся небольшой рисовый паёк. При императорском дворе постоянно находились чиновники, наблюдавшие за всем происходящим. Императору воздавались почести, но при этом подчёркивалось, что божественному императору не к лицу «снисходить» до какого-либо общения с подданными.

Сёгуны были очень богаты, так как получали от 13 до 25% доходов государства. Чтобы подчинить себе князей и держать их под контролем, Токугава ввёл систему заложничества. Он построил новую столицу — город Эдо — и потребовал, чтобы каждый князь год жил в столице, а год — в своём княжестве. Уезжая из Эдо, князья должны были оставлять при дворе сёгуна заложника — кого-нибудь из близких родственников.

В начале XVII в. Токугава объявили буддизм государственной религией и каждую семью приписали к определенному храму. Учением, регулирующим отношения в обществе, стало конфуцианство.

Правительство следило, чтобы в печатные издания не попала критика сёгуна. Боясь распространения свободомыслия, правительство преследовало возникший в XVII в. народный театр кабуки (песни и танца), оно запретило женские и юношеские труппы, и с тех пор в театре кабуки играют только мужчины. Самураям не разрешалось посещать кабуки. Профессию актёра относили к разряду презренных: им запрещалось выходить за пределы театрального квартала, полагалось носить одежду установленного образца.

«Закрытие» Японии.

С 1542 года в течение почти 100 лет у «южных варваров» (как в Японии называли португальцев) японцы покупали оружие (аркебузы и мушкеты). Затем в страну прибыли испанцы, а за ними голландцы и англичане. От европейцев японцы узнали, что, кроме Китая и Индии, которыми в их представлении ограничивался мир, существуют и другие страны, существует христианское учение.

В 30-х гг. XVII в. правительство сёгуна Токугава приняло ряд мер для изоляции Японии от внешнего мира. Были изданы указы о высылке из страны европейцев и запрещении христианства. Любой иностранный корабль, прибывший к берегам Японии, подлежал уничтожению, а его экипаж — смерти.

Политика «закрытия» страны была вызвана желанием властей предотвратить вторжение в Японию европейцев и стремлением сохранить нетронутыми традиции и порядок жизни.

Конспект урока «Государства Востока в XVI—XVIII вв.». Следующая тема:

Источник