Организация научных исследований в Российской Федерации

Лекция 1

Введение

Организация научных исследований в Российской Федерации

Основы научно-исследовательской работы

Научное исследование – это процесс получения новых научных знаний, один из видов познавательной деятельности. Научное исследование может носить прикладной характер, направленный на достижение конкретных частных целей, а может иметь фундаментальный характер, означающий производство новых знаний независимо от прямых перспектив применения.

Методы научного познания классифицируются по степени их общности, широте применимости в ходе научного исследования. Выделяют общефилософские, общенаучные и частнонаучные методы.

Общефилософские методы имеют всеобщий характер. Они действуют во всех науках и на всех этапах познания. В истории познания известно два общефилософских метода: диалектический и метафизический. С XIX века метафизический метод все больше вытесняется из естествознания диалектическим методом. Общефилософские методы не являются жестко фиксированными, это система принципов, операций, приемов, носящих универсальный характер. Именно поэтому общефилософские методы не описываются строгими терминами логики и эксперимента, не поддаются формализации и математизации. Эти методы задают основную стратегию, но не определяют окончательный результат.

Общенаучные методы используются в самых различных областях науки и имеют междисциплинарный характер применения. Общенаучные методы составляют исходный пункт и фундамент любой дисциплины. Их классификация связана с понятием уровней научного познания. Одни общенаучные методы применяются только на эмпирическом уровне познания (наблюдение, эксперимент, измерение), другие используются только на теоретическом уровне познания (идеализация, формализация), некоторые (моделирование) – и на эмпирическом, и на теоретическом уровнях. Общенаучные методы характеризуют процесс познания во всех науках. На основе общенаучных понятий (информация, модель, структура, функция, система, элемент, оптимальность, вероятность и др.) формулируются соответствующие методы и принципы познания, которые обеспечивают связь и взаимодействие философского знания со специально-научным знанием и его методами. К числу общенаучных принципов и подходов можно отнести системный, вероятностный, структурно-функциональный, кибернетический и другие. Особое развитие в настоящее время получила синергетика – междисциплинарная теория самоорганизации и развития открытых систем различной природы (биологической, социальной, когнитивной).

Частнонаучные методы используются только в рамках какой-либо конкретной науки. Каждая частная наука обладает своими специфическими методами исследования, которые тесно связаны с общефилософскими и общенаучными методами. Например, в частнонаучных методах могут присутствовать наблюдения, измерения, идеализация и т.п.

В Классификаторе направлений и специальностей высшего профессионального образования с перечнем магистерских программ (специализаций) по направлениям образования выделены:

1) естественные науки и математика (механика, физика, химия, биология, почвоведение, география, гидрометеорология, геология, экология и др.);

2) гуманитарные и социально-экономические науки (культурология, теология, филология, философия, лингвистика, журналистика, статистика, искусство и др.);

3) технические науки (строительство, телекоммуникации, металлургия, электроника и микроэлектроника, биотехнические системы и технологии, радиотехника, архитектура и др.);

4) сельскохозяйственные науки (агрономия, зоотехника, ветеринария, агроинженерия, лесное дело, рыболовство и др.).

Научно-исследовательская работа является важным этапом подготовки магистров к решению профессиональных задач в сфере научно-исследовательской деятельности, а также в рамках работы над выпускной квалификационной работой (магистерской диссертацией).

В результате научно-исследовательской работы магистры должны обладать способностью:

— самостоятельно осуществлять постановку задачи исследования, формирование плана реализации исследования, выбор методов исследования и обработку результатов;

— выполнять моделирование объектов и процессов с целью анализа и оптимизации их параметров с использованием имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты прикладных программ;

— составлять обзоры и отчеты по результатам проводимых исследований, разрабатывать рекомендации по практическому использованию полученных результатов.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РФ

1.1. Структура научных учреждений Российской Федерации

В Российской Федерации научные исследования ведут следующие организации:

1. Научно-исследовательские институты, академии наук России, отраслевые академии и т.д.;

2. Научно-исследовательские институты, подчиненные отраслевым министерствам;

3. Высшие учебные заведения.

Научные исследования и разработки производят также в проектно-конструкторских и технологических институтах, лабораториях, бюро, на опытных станциях. Среди организаций, работающих над общей проблемой, выделяют головные научно-исследовательские организации, которые осуществляют вневедомственную координацию научных исследований, контролируют выполнение заданий других научных учреждений.

Высшим научным учреждением является Российская академия наук. Она осуществляет общее руководство исследованиями по важнейшим проблемам, а по отношению к подведомственным академическим институтам выступает как орган управления. Академические институты проводят фундаментальные исследования по своему профилю и подготавливают рекомендации по использованию результатов таких исследований в промышленности и хозяйстве. Они также участвуют во внедрении этих результатов. Кроме выполнения исследований и внедрения этих исследований в производство академические институты занимаются подготовкой научных кадров.

Научно-исследовательские организации, входящие в состав отраслевого министерства, выполняют, главным образом, прикладные исследования.

Высшие учебные заведения – университеты, политехнические и специализированные институты проводят большую научно-исследовательскую работу. Около половины ученых, имеющих ученую степень, работают в вузах. Важным преимуществом вузов в вопросах выполнения научной работы является наличие комплекса специалистов по различным направлениям науки, что позволяет проводить крупные научные исследования на стыках дисциплин. Кроме кафедр, ведущих учебную и научную работу, при вузах работают научно-исследовательские институты, проблемные и отраслевые лаборатории и т.д. Научными работами в вузах руководит научно-исследовательский сектор или отдел. Вузы выполняют государственные (бюджетные) и хоздоговорные научно-исследовательские работы, в которых принимают участие и студенты.

Подготовка научных и научно-педагогических кадров в России

В Федеральном законе «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» сказано, что подготовка научно-педагогических работников осуществляется в аспирантуре и докторантуре вузов, научных учреждений или организаций, а также путем прикрепления к указанным учреждениям или организациям соискателей для подготовки и защиты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук или доктора наук либо путем перевода педагогических работников на должности научных работников для подготовки диссертаций на соискание ученой степени доктора наук.

Однако, в настоящее время подготовка научно-педагогических кадров осуществляется еще и в магистратуре, поскольку согласно Положению о магистерской подготовке (магистратуре) в системе многоуровневого высшего образования Российской Федерации, подготовка магистров ориентирована на научно-исследовательскую и научно-педагогическую деятельность (рис. 1.1).

|

Рис. 1.1. Этапы подготовки научных кадров

В аспирантуру вузов, научных учреждений или организаций на конкурсной основе принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование.

Согласно Положению о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации, поступающие в аспирантуру сдают конкурсные вступительные экзамены по специальной дисциплине, философии, иностранному языку, определяемому вузом или научной организацией и необходимому аспиранту для выполнения диссертационного исследования. Лица, сдавшие полностью или частично кандидатские экзамены, при поступлении в аспирантуру освобождаются от соответствующих вступительных экзаменов. Приемная комиссия по результатам вступительных экзаменов принимает решение по каждому претенденту, обеспечивая зачисление на конкурсной основе лиц, наиболее подготовленных к научной и педагогической работе. Зачисление в аспирантуру производится приказом руководителя вуза (научного учреждения, организации). За время обучения аспирант обязан: полностью выполнить индивидуальный план; сдать кандидатские экзамены по философии, иностранному языку и специальной дисциплине; завершить работу над диссертацией и представить ее на кафедру (в совет, отдел, лабораторию, сектор).

Научно-исследовательская часть программы подготовки магистра должна:

— соответствовать основной проблематике научной специальности, по которой защищается магистерская диссертация;

— обладать актуальностью, научной новизной, практической значимостью;

— использовать современные теоретические, методические и технологические достижения отечественной и зарубежной науки и практики;

— использовать современную методику научных исследований;

— использовать современные методы обработки и интерпретации исходных данных с применением компьютерных технологий;

— содержать теоретические (методические, практические) разделы, согласованные с научными положениями, защищаемыми в магистерской диссертации.

Лекция 1

Введение

Организация научных исследований в Российской Федерации

Источник

Структура научных исследований

Тема 1.2. Научные исследования. Основные этапы и использование результатов

Научное знание вырабатывается в процессе научно- исследовательской деятельности. Именно исследование является способом научной деятельности, обеспечивающим получение новых знаний. Исследовательская работа – это главная движущая сила производства научных знаний. Поэтому необходимо рассмотреть структуру научно- исследовательской деятельности: из каких компонентов она состоит, какова её динамика и уровни?

Научное исследование – процесс изучения и познания действительности, связей между отдельными явлениями окружающей среды и их закономерностей. Познание является сложным процессом сознанию людей. Оно, по сути, представляет собой движение к более точным и полным знаниям. Этот путь возможно пройти при помощи научных исследований.

Структура научной деятельности включает в себя следующие элементы 3: субъект, цель, объект, средства деятельности.

В этом случае гносеологическая система «субъект – объект» конкретизируется как «исследователь – цель – средства исследования – объект исследования».

Субъект научной деятельности — индивид (учёный), научный коллектив и научное сообщество.

Субъект научной деятельности функционирует в современном обществе на трех взаимодействующих уровнях. На первом из них субъект выступает как индивид – исследователь, ученый, научный труд которого не обязательно носит совместный характер, но всегда является всеобщим трудом, так как он обусловливается частью кооперацией современников, частью использованием труда предшественников. Таким образом, ученый – это не абстрактный индивид или «гносеологический Робинзон», но «продукт» социально-исторического развития; его индивидуальная творческая деятельность, будучи достаточно автономной, в то же время всегда социально детерминирована. На втором уровне субъектом научного познания выступает коллектив, научное сообщество, в котором осуществляется интеграция многих умов, т. е. он действует как «совокупный ученый» (лаборатория, институт, академия и др.). Наконец, на третьем уровне субъектом научного познания оказывается общество в целом, на первый план здесь выдвигается проблема социальной организации науки и ее особенности в различных социально-экономических структурах.

Таким образом, вычленение уровней позволяет отразить объективную диалектику индивидуального и коллективного в субъекте научного познания. Каждый из этих уровней представлен в науке, и каждый важен по-своему.

Цель научной деятельности — получение новых научных знаний об объекте исследования, выявление законов, в соответствии с которыми объекты могут быть преобразованы людьми в необходимый им продукт.

Объект научной деятельности — это то, что именно изучает данная наука, т. е. всё, на что направлена мысль учёного, всё, что может быть описано, воспринято, названо, выражено в мышлении и т. п.

Объект научной деятельности становится таковым лишь вследствие активной материально-практической и теоретической деятельности исследователя. Фрагмент реальности, став объектом познания, подвергается, прежде всего, предметно-орудийному воздействию, например в ходе физического эксперимента, а для того чтобы он стал объектом теоретического мышления, его «превращают» в идеальный объект путем представления через сеть научных понятий, специально созданную систему научных абстракций. Отсюда возникает необходимость введения понятия «предмет науки», которое фиксирует признаки объекта познания, необходимые для его познания в ходе активной познавательной деятельности, в целом общественно-исторической практики субъекта.

Один и тот же объект познания может стать основой для формирования предмета ряда наук, например, человек стал предметом исследования нескольких сотен наук, естественных и социально- гуманитарных, то же можно сказать и о таких объектах, как язык, наука, техника и т. д. В дальнейшем может возникнуть необходимость создания общей теории данного объекта, что возможно лишь на основе объединения данных разных наук путем применения принципов системного подхода и ведет к созданию новой научной дисциплины. Так было, например, в случае науковедения, экологии, а сегодня выдвигается задача создания человековедения. Возможна и другая ситуация: предмет науки складывается как отражение существенных параметров некоторого множества объектов, взятых в определенном отношении. Так, предмет химии – превращения различных веществ, сопровождающихся изменением их состава и строения; предмет физиологии – функции различных живых организмов (рост, размножение, дыхание и др.), регуляция и приспособление организмов к внешней среде, их происхождение и становление в процессе эволюции и индивидуального развития.

Средства деятельности — то, что можно использовать для получения знаний: учебники, карты, приборы и т. д.

Средства научной деятельности включают материально- технические приборы, инструменты, установки и т. д., а также различного рода знаковые средства, в первую очередь язык – специальный научный и естественный. К средствам должны быть отнесены и методы получения, проверки, обоснования и построения знания, которые, как и язык, выделены в самостоятельный фактор в силу их специфики и особой значимости в научно-познавательной деятельности. Следует особо отметить принципиальное изменение всех средств научной деятельности в связи с происходящим техническим перевооружением науки информационной техникой, радикальным совершенствованием технических средств в области общественного обмена информацией.

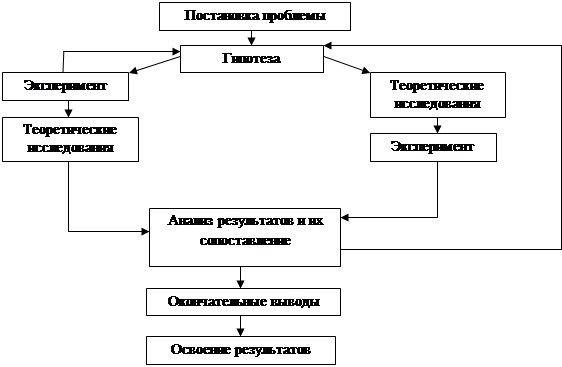

Научное исследование проходит ряд этапов, которые составляют структуру научного исследования.

Чаще всего выделяют семь последовательных ступеней, каждая из которых характеризует этапы научного исследования. В кратком варианте структура и этапы научного исследования выглядят так.

1. Прежде всего, необходимо определиться с проблемой. Данный этап заключается не просто в поиске проблемы, а в четкой и точной формулировке задач исследования, поскольку от этого в значительной степени зависит ход и эффективность всего исследования. На этом этапе требуется собрать и обработать исходную информацию, продумать методы и средства решения задач.

2. На втором этапе необходимо выдвинуть, а затем обосновать первоначальную гипотезу. Обычно выработка гипотезы проводится на основе сформулированных задач и анализа собранной изначальной информации. Гипотеза может иметь не один вариант, из них затем нужно выбрать наиболее целесообразный. Для уточнения гипотезы рабочего порядка проводятся эксперименты, позволяющие более полно изучить объект.

3. Третий этап — теоретическое исследование. Оно заключается в синтезе и анализе основных закономерностей, которые дают фундаментальные науки по отношению к исследуемому объекту. На этом этапе происходит дальнейшее добывание с помощью аппарата разных наук дополнительных, новых, еще не известных закономерностей. Целью исследования на уровне теории является обобщение явлений, их связей, получение большей информации для обоснования рабочей гипотезы.

4. Экспериментальные исследования продолжают теоретический этап. Эксперимент как поставленный научно опыт, является наиболее сложной и трудоемкой частью исследования. Его цели могут быть различными, поскольку зависят они от характера всего исследования, а также последовательности его проведения. В случае стандартного хода и порядка проведения исследования, опытная часть (эксперимент) проводят после стадии теоретического изучения проблемы. В таком случае эксперимент, как правило, подтверждает результаты теоретических гипотез. Иногда после проведения эксперимента, гипотезы опровергаются.

В ряде случает порядок проведения исследования меняется. Случается, что третий и четвертый этапы научного исследования меняются местами. Тогда эксперимент может предшествовать теоретической части. Такая последовательность характерна для поисковых исследований, когда теоретическая база является недостаточной для выдвижения гипотез. В таком случае теория призвана обобщать результаты экспериментальных исследований.

5. Анализ результатов и их сопоставление. Этот этап подразумевает необходимость сравнить теоретический и экспериментальный этапы научного исследования для окончательного подтверждения гипотезы и дальнейшего формулирования выводов и вытекающих из нее следствий. Иногда результат бывает и отрицательным, тогда гипотезу приходится отвергать.

6. Окончательные выводы. Подводятся итоги, формулируются выводы и их соответствие изначально поставленной задаче.

7. Освоение результатов. Этот этап характерен для технических работ. Он является подготовкой к промышленной реализации результатов исследования.

К этим семи шагам сводятся основные этапы научного исследования, которые необходимо пройти от рабочей гипотезы до внедрения результатов исследования в жизнь.

Классификация научных исследований (НИР).

Научные исследования классифицируются по видам связи с общественным производством, по степени важности исследований для народного хозяйства, в зависимости от источников финансирования, по длительности разработки и по целевому назначению.

НИР классифицируют по различным признакам.

По видам связи НИР с общественным производством:

1) работы, целью которых есть создание новых процессов, машин, приборов, конструкций и т.д.;

2) работы, направленные на улучшение производственных отношений, повышение уровня организации производства без создания новых средств труда;

3) работы в области общественных, гуманитарных и других наук, которые направлены на совершенствование общественных отношений, повышения уровня духовной жизни людей.

По степени важности исследований для народного хозяйства:

1) важнейшие работы, выполняемые по научно-техническим программам, утвержденным Государственным комитетом по науке и технологиям;

2) работы, выполняемые по планам отраслевых министерств и ведомств;

3) работы, выполняемые по планам научно-исследовательских организаций;

В зависимости от источников финансирования:

1) госбюджетные НИР, финансируемые из средств государственного бюджета;

2) хоздоговорные НИР, финансируемые в соответствии с заключенными договорами между организациями-заказчиками, которые используют результаты НИР в данной области, и организациями, выполняющими исследования;

3) работы, финансируемые из регионального бюджета;

4) работы, финансируемые частными фирмами, банками, спонсорами.

По длительности разработки НИР:

1) долгосрочные, разрабатываемые в течение нескольких лет;

2) краткосрочные, выполняемые обычно за один год.

По целевому назначению НИР классифицируют на три вида:

Фундаментальные исследования — получение принципиально новых знаний и дальнейшее развитие системы уже накопленных знаний. Цель фундаментальных исследований — открытие новых законов природы, вскрытие связей между явлениями и создание новых теорий. Фундаментальные исследования связаны со значительным риском и неопределённо с точки зрения получения конкретного положительного результата, вероятность которого не превышает 10%. Несмотря на это, именно фундаментальные исследования составляют основу развития, как самой науки, так и общественного производства.

Прикладные исследования — создание новых либо совершенствование существующих средств производства, предметов потребления и т.п. Прикладные исследования частности исследования в области технических наук, направлены на «освещение» научных знаний, добытых в фундаментальных исследованиях. Прикладные исследования в области техники не имеют, как правило, непосредственного дела с природой; объектом исследования в них обычно являются машины, технология или организационная структура, т.е. «искусственная» природа. Практическая ориентация (направленность) и отчетливое целевое назначение прикладных исследований делает вероятность получения ожидаемых от них результатов весьма значительной, не менее 80-90%.

Разработки — использование результатов прикладных исследований для создания и отработки опытных моделей техники (машин, продуктов), технологии производства, а также усовершенствование существующей техники. На этапе разработки результаты, продукты научных исследований принимают такую форму, которая позволяет использовать их в других отраслях общественного производства.

Между фундаментальными исследованиями и промышленным производством лежит область взаимосвязанных стадий: прикладные исследования — разработка — проект — освоение. Проектирование и освоение принадлежат одновременно и к области науки и к области техники.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник