Театральные художники Серебряного века

Стоковые изображения от Depositphotos

В XIX — начале ХХ века художники часто писали не только картины, но и оформляли театральные сцены, создавали эскизы костюмов. Каждый художник привносил в театральное искусство какую-то свою особенность.

Виктор Васнецов и Иван Билибин — переносили зрителей в сказку. До сих пор многие мотивы иллюстраций, декораций к детским фильмам и сказкам словно сошли со старых полотен мастеров.

Творчество Мстислава Добужинского сейчас кажется нам эталоном дворянской обстановки. Именно в такой обстановке представляются герои И. Тургенева, А. Пушкина.

Николай Рерих как никто другой умел передавать ощущение древних эпох, могучих сил природы. С точностью учёного-археолога воссаздаёт художник быт и окружение далёких предков. И в воображении оживают времена героев старинных сказаний и легенд.

Приглашаем вас познакомиться с творчеством семи знаменитых театральных художников Серебряного века.

1. Мстислав Добужинский (1875-1957)

Свои первые театральные работы Мстислав Добужинский выполнил по заказу МХАТа. Одним из самых удачных стало оформление спектакля по тургеневской пьесе «Месяц в деревне».

Мстислав Добужинский. Голубая гостиная. Эскиз декорации к первому акту «Месяца в деревне» Ивана Тургенева. 1909

Мстислав Добужинский, эскизы сценической декорации к пьесе «Месяц в деревне», 1909

Также во МХАТе он оформил спектакли «Николай Ставрогин» по Достоевскому, тургеневские «Где тонко, там и рвется», «Нахлебника» и «Провинциалку». Последней мхатовской работой художника стала еще одна постановка Достоевского — «Село Степанчиково».

В эмиграции Добужинский много работал в Каунасском театре — там он поставил десять опер, среди них — «Пиковая дама», «Паяцы», «Борис Годунов», «Дон Жуан».

В США, куда он переехал в конце жизни, ему удалось оформить спектакль «Бал-маскарад» Джузеппе Верди и оперу «Любовь к трем апельсинам» Сергея Прокофьева в Метрополитен-опере, Нью-Йорк.

2. Лев Бакст (1866-1924)

Одной из первых театральных работ Льва Бакста был балет «Фея кукол» Йозефа Байера, поставленный в 1900 году. Бакст много работал для Эрмитажного и Александринского театров. Позже он сотрудничал с Русскими сезонами Сергея Дягилева, благодаря которым его узнали в Европе. Бакст декорировал балеты «Клеопатра», «Шехерезада», «Карнавал» и другие. Особенно художнику удавались античные и восточные произведения. Как театральный художник Бакст достиг особенного мастерства в создании костюмов.

Лев Бакст. Эскиз декорации к балету «Шехерезада» на музыку Николая Римского-Корсакова. 1910

Лев Бакст. Эскиз костюма Клеопатры к балету «Клеопатра» на музыку А. Аренского. 1909

3. Александр Головин (1863-1930)

Первый успех как художника-декоратора Александр Головин получил в Большом театре, куда попал по рекомендации Василия Поленова. Здесь он создал декорации для опер «Ледяной дом» Арсения Корещенко и «Псковитянка» Николая Римского-Корсакова.

В 1902 году был приглашён в Петербург на должность главного художника императорских театров, где создаёт свои наиболее красочные сценические образы: Кармен (Ж.Бизе, Мариинский театр, 1908); У врат царства (К.Гамсун, Александринский театр, 1908); Орфей и Эвридика (К. В. Глюк, Мариинский театр, 1911); Гроза (А. Н. Островский, Александринский театр, 1916); Маскарад (М. Ю. Лермонтов, Александринский театр, премьера состоялась 25 февраля 1917); Каменный гость (А. С. Даргомыжский, Мариинский театр, 1917).

Александр Головин. Маскарадный зал. Эскиз декораций к драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад», 1917

Александр Головин. Берег Волги. Эскиз декорации к драме А. Н. Островского «Гроза»

4. Василий Поленов (1844-1927)

Среди известных постановок Василия Поленова — оформление сказки «Алая роза» по пьесе Саввы Мамонтова и декорации к «Орфею и Эвридике» Кристофа Глюка, выполненные для Частной оперы Саввы Мамонтова. Также он оформил «Орлеанскую деву» Петра Чайковского. Но Поленов не только работал в чужих театрах, но и организовал свой собственный. Вместе с детьми он показывал спектакли для учеников сельской школы, расположенной рядом с его усадьбой. После революции в театре стали играть уже крестьянские ребята. Вот как описывал это художник: «У нас тут среди крестьян образовалось два театральных кружка…. Между исполнителями или артистами, как мы их называем, есть очень талантливые и одухотворенные. Дочери заняты режиссерством, костюмами, гримом, но и сами участвуют, а я пишу декорации, устраиваю сцену и делаю бутафорию».

Василий Поленов. Кладбище среди кипарисов. Эскиз к опере Кристофа Глюка «Орфей и Эвридика». 1897

Василий Поленов. Атриум. Эскиз декорации. 1879

5. Николай Рерих (1874-1947)

Творческая биография Николая Рериха тесно связана с театром. С 1905 по 1945 год, с некоторыми перерывами, художник работал над оформлением оперных, балетных и драматических постановок. Они получили сценическое воплощение в театрах Петербурга, Москвы, Парижа, Лондона, Чикаго, Филадельфии и ещё многих городов мира.

В работе над оформлением спектаклей Рерих обращался только к наиболее близким ему музыкальным и драматическим произведениям Н.А. Римского-Корсакова, А.П. Бородина, И.Ф. Стравинского, М.П. Мусоргского, Р. Вагнера. Работал над эскизами к пьесам А.М. Ремизова, А.Н. Островского, Лопе де Вега, М. Метерлинка и Г. Ибсена.

Работая в театре Рерих оставался мыслителем-философом, поэтом первозданной красоты земли, неба, могучих сил природы. Будучи опытным археологом, Рерих воплощал в своих работах сущность исторических эпох, культуры, быта, обычаев народов в художественном преломлении.

Николай Рерих. Эскиз к балету «Весна священная» И.Ф.Стравинского, 1944

Николай Рерих. Половецкий стан. Эскиз к опере «Князь Игорь» А.П.Бородина, 1909

6. Виктор Васнецов (1848-1926)

Виктор Васнецов для театральной сцены работал мало, однако его эскизы к «Снегурочке» Александра Островского стали новаторскими в отечественной сценографии и до сих пор возвращают нас в сказку.

Виктора Васнецов. Заречная слободка Берендеевка. Эскиз декорации к опере Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка», 1885

Виктор Васнецов. Подводное царство. Эскиз декорации к опере Модеста Мусоргского «Борис Годунов». 1898

7. Иван Билибин (1876-1942)

Иван Билибин известен в первую очередь своими книжными иллюстрациями к русским сказкам и былинам. Но проявил он себя и как театральный художник. Он оформлял «Фуэнте Овехуну» Лопе де Вега для Старинного театра, «Золотого петушка» Николая Римского-Корсакова и «Аскольдову могилу» Алексея Верстовского для частного московского Оперного театра Зимина, «Руслана и Людмилу» Михаила Глинки и «Садко» Николая Римского-Корсакова — для театра Народного дома в Петербурге. Как и другие художники начала XX века, Билибин работал для Русских сезонов в Париже — участвовал в оформлении оперы «Борис Годунов» и танцевальной сюиты «Пир». В эмиграции Билибин декорировал постановки русских опер «Царская невеста», «Князь Игорь», «Борис Годунов» в Театре Елисейских Полей и оформлял балет «Жар-птица» Игоря Стравинского в театре Колон в Буэнос-Айресе.

Иван Билибин. Шатер шамаханской царицы. Эскиз декорации к опере Николая Римского-Корсакова «Золотой петушок». 1909

Иван Билибин. Эскиз декорации к опере Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». 1938

Иллюстрация к статье: Н.К. Рерих. Шатер Грозного. Картон, темпера, пастель. Эскиз к опере «Псковитянка» Н.А.Римского-Корсакова. 1909

Источник

Художники-декораторы, часть 2-я.

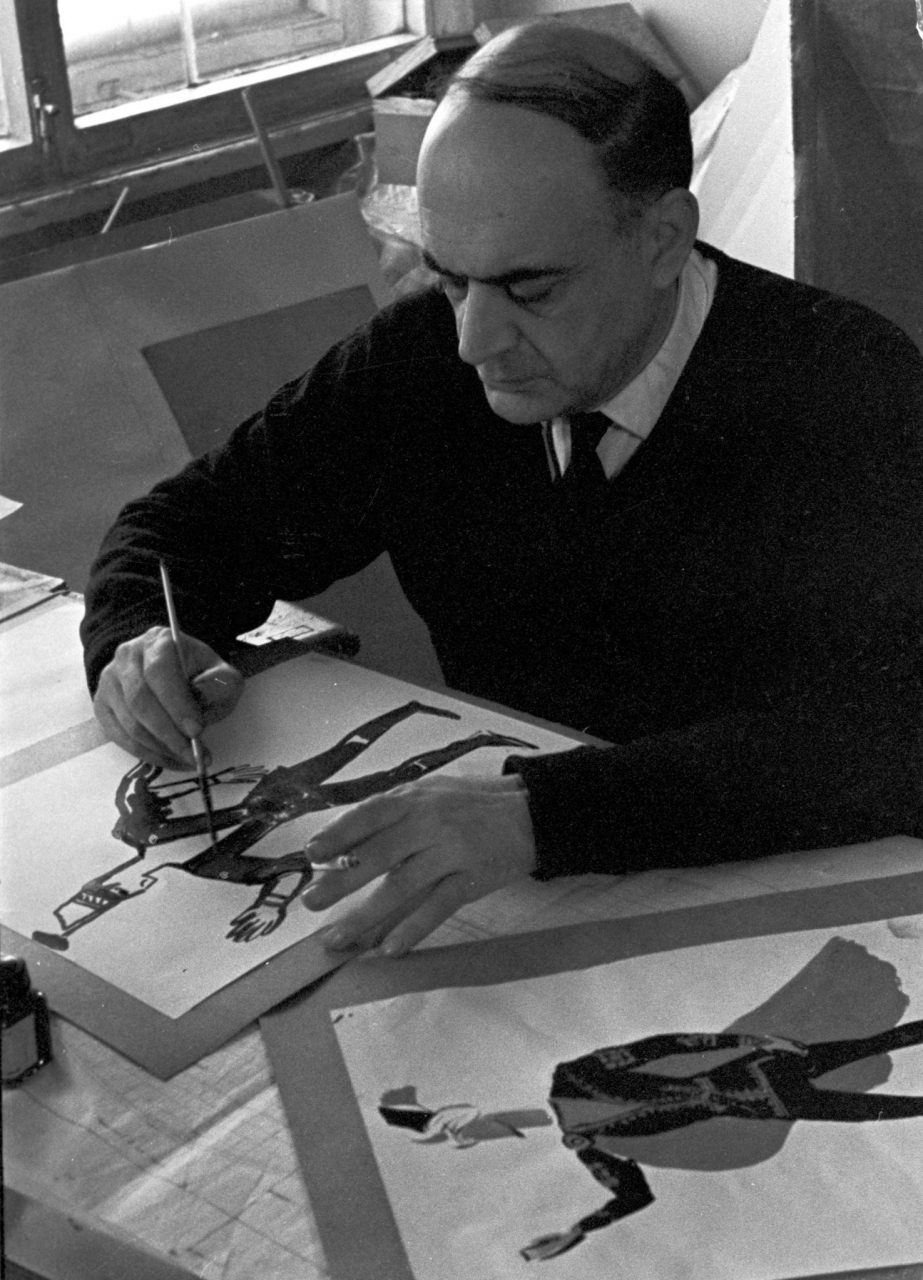

Русский, советский театральный художник. В 1929-1953 годах был главным художником Большого театра. Его учителями в детстве были Серов, Коровин, Врубель. Так что знания и по живописи, и по декораторскому искусству молодому художнику передавали настоящие мастера.

Федоровский получил признание еще при жизни. Его творчество полностью было связано с музыкальным театром. Художник выбирал масштабные, эпические темы, его декорации были живописно-объемные. У Федоровского множество званий – профессор, академик, Народный художник СССР, лауреат пяти Сталинских премий. Но для нас, современного поколения, его творчество ценно одной работой, даже если бы он больше ничего не сделал. Федор Федоровский – автор знаменитого занавеса Большого театра, который прозвали «золотым». Этот занавес был создан в 1955 году. И сразу стал одним из символов прославленной сцены. Несколько раз Федоровский переделывал занавес. В 2011 году его реконструировали, и по сей день каждый спектакль Большого театра начинается этим полотном!

Советский театральный художник. Да, и в этой профессии были невероятно талантливые женщины. Валентина была племянницей известного поэта Владислава Ходасевича. Обучалась живописи сначала в Строгановском училище, а затем в студиях Мюнхена и Парижа. Сначала Валентина Ходасевич работала только как портретист. Но театр всегда притягивает творческих людей. И она стала оформлять новые спектакли Театра народной комедии, Первой студии МХТ, Московского художественного балета В. Кригер. А затем была главным художником Ленинградского государственного академического театра оперы и балета, где одной из ее работ были декорации балета «Золотой век» на музыку Шостаковича. (В дальнейшем этот спектакль поставит совершенно по-иному Юрий Григорович в Большом театре). А в 1934 году Ходасевич оформила спектакль «Бахчисарайский фонтан», который стал знаковым, этапным для всего советского балета.

Театральный художник, сценограф Мессерер принадлежит знаменитой артистической семье. Его отец – известнейший танцовщик, педагог и балетмейстер – Асаф Мессерер. Мать – актриса Анель Судакевич. Кстати, перестав сниматься, она стала художником по костюмам. Суламифь Мессерер, Майя Плисецкая – близкие родственники Бориса. Юный художник всегда был окружен культурой, творчеством, театром, балетом. Поэтому неудивительно, что Борис Мессерер пошел по пути именно оформления спектаклей.

Борис Мессерер сотрудничал с театром «Современник», МХАТ, Большим театром, театром им. Пушкина, театром им. Вахтангова. Да проще назвать сцену, для которой Мессерер не разрабатывал сценографию. Художник оформил более 150 драматических, оперных и, конечно, балетных спектаклей. Среди его балетов – «Подпоручик Киже», «Кармен-сюита», «Конек-горбунок», «Светлый ручей».

И самое главное – Борис Мессерер работает до сих пор. Такая востребованность происходит от того, что, соблюдая классические традиции декоративного театрального искусства, Мессерер был и остается очень креативным художником. Его декорации могут быть объемными, с динамичной конструкцией, пластичными, и даже минимализм Мессерера всегда очень выразительный.

Имя этого театрального художника было на афишах всех главных театров Москвы. В 1963 году Левенталь дебютировал в качестве театрального художника, оформив спектакли в Театре им. Ермоловой и в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. А с 1965 года Валерий Левенталь был художником-постановщиком Большого театра. Левенталь был очень плодотворным и разножанровым художником. Например, в 1980 году он оформил две «Чайки» – драматическую в МХТ и балет Плисецкой в Большом.

Валерий Левенталь – декоратор таких балетов, как «Золушка» и «Ромео и Джульетта» в Новосибирском театре оперы и балета, «Асель», «Анна Каренина», «Икар», «Чиполлино», «Макбет», «Чайка» и «Дама с собачкой» Щедрина, «Дон Кихот» в Большом театре. Он сотрудничал с прекрасными балетмейстерами – Якобсоном, Григоровичем, Виноградовым, Плисецкой, Васильевым, Майоровым, Брянцевым. Работам Левенталя свойственно разнообразие, изысканность цветовой гаммы, новизна пространственных решений, смелые эксперименты с костюмами. Художник всегда сам разрабатывал и световую партитуру спектаклей.

Валерий Левенталь оформлял спектакли и в других странах. В драматических и в оперно-балетных театрах, в том числе в «Ла Скала» и «Коммунале». В 2016 году, уже после смерти художника, в Большом театре вышел обновленный спектакль «Дон Кихот» с декорациями и костюмами, разработанными Левенталем.

Симон (Сулико) Вирсаладзе

Невозможно представить, как повернулась бы история советского балета, если бы не этот выдающийся человек. Гений театрального искусства. Сулико Багратович Вирсаладзе.

Вирсаладзе окончил Ленинградскую академию художеств. В начале 1930-х годов работал в Тбилиси – в Театре оперы и балета им. Палиашвили. Здесь молодой художник создал декорации к таким балетам, как «Сердце гор», «Шопениана», «Жизель», «Дон Кихот», «Отелло». А в 1937 году Вирсаладзе стал декоратором в Ленинграде – в Театре оперы и балета им. С. М. Кирова (балеты «Лауренсия», «Весенняя сказка», «Раймонда», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик») и в Ленинградском академическом Малом театре оперы и балета (сейчас Михайловский) (спектакли «Шехерезада», «Семь красавиц», «Корсар»). Первые оформленные Вирсаладзе спектакли показали, что это очень интересный художник. Но в полную меру он раскрылся в конце 50-х годов, когда создал декорации и костюмы к балету «Каменный цветок» С. Прокофьева. Именно тогда родился невероятный творческий союз Симона Вирсаладзе и балетмейстера Юрия Григоровича.

«Скромный, милый, очаровательный, образованный. Преисполненность к делу, которая была у него, она всегда толкала меня на ответную реакцию. Искра какая-то пробегала. Это очень важно! Такого контакта, такого понимания я не знаю, и редко можно встретить, наверное, я никогда уже не встречу», – Юрий Григорович.

На момент постановки «Каменного цветка» Вирсаладзе уже работал с такими хореографами, как Чабукиани, Вайнонен, Лопухов. Начинающего балетмейстера Григоровича с главным художником Кировского театра познакомил великолепный советский искусствовед Слонимский.

Уже в первом совместном балете Вирсаладзе–Григоровича Сулико Багратович придумал очень интересный ход. В мире Хозяйки Медной горы в центре сцены стояла малахитовая шкатулка на фоне, из которой, как драгоценные камни, высыпались танцующие самоцветы.

Про Вирсаладзе говорили, что он не делает костюмы для балерин, а «одевает сам танец».

«Он всегда умел найти такие штрихи, чтобы костюм звучал. Зритель должен получить эмоцию, чувства, образ. Потому не просто балерина носит костюм. Он как ее кожа. Скажем, Катерина в «Каменном цветке». Как чудесно представлена героиня в этом спектакле! Каждая деталь, вплоть до трогательной ленты на голове, точно найденная им, сарафан, – все это изумительно подчеркивает стиль, танец, устройство души героини. И так в каждом костюме у Сулико Багратовича», – вспоминает Людмила Семеняка.

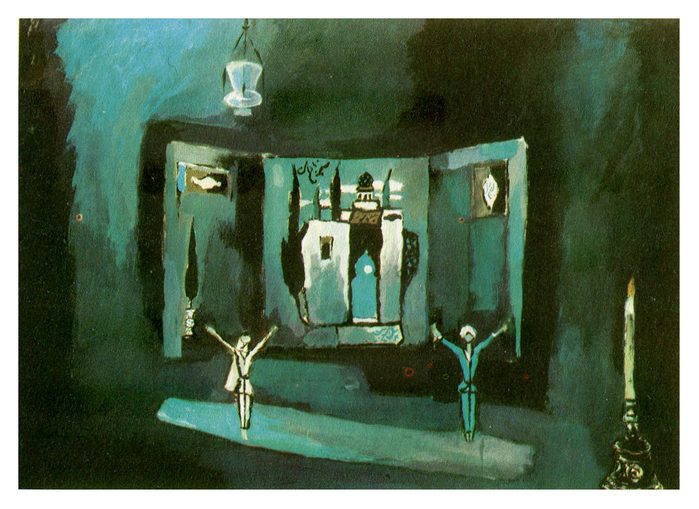

Следующий балет талантливейшего союза – это спектакль «Легенда о любви», который оказался настоящим прорывом, настоящей сенсацией балетного мира. «Вирсаладзе, будучи грузином, прекрасно знал театр востока. Он создал книгу, или некую ширму ярмарочного театра, которая как бы открывала свои страницы, и наши герои выходили оттуда. Это был удивительный ход», – Юрий Григорович.

«На сцене творилось чудо и хореографии, совершенно новой тогда для нас, и атмосфера спектакля, такой полусумрак. В этом мрачном освещении была какая-то тайна. Вещи излучали художественную энергию», – Борис Мессерер.

Такой интересный парадокс. Ведь и до Вирсаладзе в Большом театре работали выдающиеся художники-декораторы – Вальц, Коровин, Головин, Вильямс, Дмитриев. Но Симон Вирсаладзе не просто стал одним из плеяды, его имя стало эпохальным. Его оформление спектакля отличалось единым стилем, костюмы и декорации выдержаны в одной гамме, в одних полутонах, все сочетается. Но всегда были два-три штриха, которые выходили за рамки колорита, при этом опять же сочетаясь с хореографией и общей драматургией балета. К примеру, в «Каменном цветке» костюм Северьяна абсолютно выбивается из оттенков спектакля, но очень сочетается с музыкой, на которую поставлена эта роль. Вот почему творчество Вирсаладзе называли «симфонической живописью» или «музыкой цвета».

Несколько раз Григорович и Вирсаладзе делали и переделывали «Спящую красавицу», «Щелкунчик», «Лебединое озеро». Но, к сожалению, старые эскизы и декорации утеряны, отданы другим театрам. Как утрачена и великолепная панорама из «Спящей». И это большая потеря для мирового искусства.

Как рассказывает Юрий Григорович, у Вирсаладзе был интересный метод работы над спектаклем. У него с утра до вечера играла пластинка с музыкой балета. И он рисовал. Разные варианты, миллион отличающихся эскизов. Но и эти эскизы практически не сохранились. Художник считал их рабочим материалом для производственных цехов.

«Для меня главное – сцена. Вот на сцене я стремлюсь сотворить чудо!» – Вирсаладзе.

И в этих мастерских очень любили Симона Вирсаладзе. Несмотря на то что он был жестким и требовательным. Вирсаладзе постоянно экспериментировал, ввел в декорации и костюмы театральную сетку, красил ткани. Если его не устраивало то, что получалось, он все браковал и заставлял весь цех начинать сначала. В мастерских Большого театра до сих пор говорят «цвет Вирсаладзе». Сулико Багратович всегда присутствовал на примерках с артистами, лично накладывал аппликации. Например, костюмы в балете «Иван Грозный» сшиты из обычной мешковины. Но Вирсаладзе лично кистью раскрашивал каждый костюм, и они становились золотыми, парчовыми, тяжеловесными шубами.

«Иван Грозный» – изумительное решение. Прежде всего конструктивное. То, что найдены эти три поворачивающиеся апсиды, напоминающие древнерусские церкви, из них выходит действие, в них скрываются и высвечиваются герои. Эти колокола, которые участвуют в танце. Это удивительное сочетание, которое свойственно Вирсаладзе – конструктивное и живописное решение», – В. Ванслов.

Вопрос света играл для Вирсаладзе огромную роль. Он всегда сам ставил свет в своих спектаклях. И не позволял никому вмешиваться в этот процесс, потому что это была часть оформления, атмосферы, часть замысла.

К сожалению, мы уже никогда не увидим балеты «Болт», «Мастер и Маргарита», «Золушка», над которыми работали Юрий Григорович и Симон Вирсаладзе. Но это соединение имен останется на века в истории мирового балетного театра.

«С его уходом из жизни я потерял очень многое. Я потерял своего товарища по искусству, с которым я уже сдружился, с которым были общие взгляды. Для меня это огромная потеря в жизни. А для театра – это огромная потеря художника, который ушел из балетного театра, настолько его понимая», – Юрий Григорович о Сулико Вирсаладзе.

Источник