Великий Шелковый путь

Великий Шелковый путь – это самый знаменитый торговый маршрут в истории человечества. Когда-то по нему проходили купцы от берегов Тихого океана до Средиземного моря. На протяжении пути в пространстве и времени рождались, расцветали и умирали города и целые цивилизации. Немало кровавых и жестоких войн, пожарищ, мора и голода видели древние города, расположенные вдоль Великого Шелкового пути.

О Великом Шелковом пути говорят много и сегодня. Более того, это название стало брендом, которым активно пользуются турфирмы. Но мало кто знаком с подлинной историей Шелкового пути. Она весьма интересна и содержит множество значимых фактов.

История Великого шелкового пути

Начало Великого шелкового пути относят ко II веку до нашей эры, когда китайский посол Чжан Цянь посетил страны Центральной Азии с дипломатической миссией. До II в. до н.э. путь из Европы в страны Азии обрывался у границ Китая, т.к. горные хребты Азии – Каракорум, Тянь-Шань, Кунь-Лунь, Гималаи, Гиндукуш, – скрывали древнейшую и богатую китайскую цивилизацию от всего мира. Открыть богатейшее западное направление помог случай.

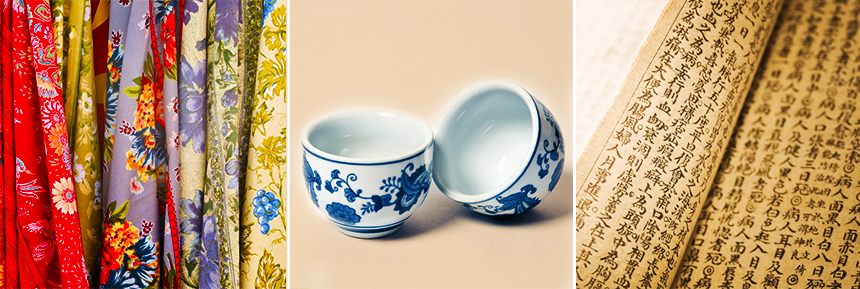

Для начала следует отметить, что присутствие термина «Шелковый» очень значителен. В былые времена шелк имел огромную долю на рынке , хотя доставлялось из одного конца света в другой и множество других товаров. Благодаря своей легкости, компактности, громадному спросу и дороговизне он являлся идеальным предметом торговли для перевозки на дальние расстояния. Товарооборот шел между предметами роскоши, которые пользовались популярностью у аристократов: драгоценности, ковры, фарфор и даже рабы. Что же касается товаров народного потребления, то на них большой спрос не наблюдался. Обычные люди Азии и Европы всегда жили натуральным хозяйством.

Страны и города на Великом Шелковом Пути

Великий Шелковый путь города включал в себя самые разные и, более того, существовало несколько вариантов маршрута. Наиболее известный путь проходил из западной части Китая через нынешний казахстанский город Алма-Ата. Также был маршрут через Киргизию. После этого торговцы шли через Самарканд, Бухару, Мерв и вдоль Каспийского моря к Средиземному морю. Существовал и менее популярный маршрут по пустыням: через западную часть Казахстана к нижней Волге и далее к Черному морю.

Данные торговые пути существовали со второго века по пятнадцатый включительно. При этом Шелковый путь никогда не являлся единым целым. Все товары с одной части света в другую доходили через посредников. Всего несколько раз за всю историю Шелкового пути маршруты полностью контролировались одни государством. Было это в шестом веке при Тюркском каганате, при Монгольской империи в тринадцатом веке и при империи Тимура в четырнадцатом веке.

Важным достижением Великого Шелкового пути стало то, что благодаря разработанным маршрутам появилось множество городов в Азии, были построены дороги, гостиницы, склады и многое другое. Многие города были созданы специально для путешественников. Во время остановки им удавалось сменить уставших в дороге животных, нанять охрану, разгрузить товары. Также именно благодаря средневековым торговцам возникли чеки: купцам было удобно сдавать деньги под расписку, а уже в другом городе получать деньги от доверенного лица.

Путешествуя через всю Евразию, торговцы делились культурными знаниями, технологиями рассказывали о религиозных учениях. В путь отправлялись не только купцы, но и писатели, воины, ученые. История Великого Шелкового пути очень древняя. Европа, только благодаря следовавшим маршрутами путешественникам, смогла узнать о культуре Востока. К примеру, порох, как известно, был изобретен в Китае, но когда о нем узнали европейцы, то было создано первое огнестрельное оружие.

Невостребованным Великий Шелковый путь стал в пятнадцатом веке, в эпоху развития мореплавания. На кораблях гораздо быстрее удавалось доставить грузы из Азии в Европу через Персидский залив. Первыми, кто начал доставлять грузы морем стали арабы, а уже потом путь в Азию открыл Васко да Гама.

Сухопутные маршруты перестали пользоваться популярностью, а Средняя Азия больше не являлась перекрестком цивилизаций. Тем не менее, осталось множество свидетельств периода расцвета. Когда-то по маршрутам Азии следовали огромные караваны слоновой кости, золота мехов и прочего. За счет торговых связей сблизились культуры и народы. В результате, была создана история, которая предшествовала настоящему.

Примечательно, что сами торговцы никогда не называли свой маршрут Великим Шелковым путем. Назывался он по-разному: «Нефритовый путь», «Алмазный путь» и т.д . По сути, каждый торговец мог называть его по-своему. Впервые выражения «Великий Шелковый путь» появилось в конце девятнадцатого века. Придумал его немецкий путешественник и историк Рихтофер.

Товары Великого Шелкового Пути

Все началось с китайского Великого Шелкового Пути . Главным товаром в этом списке был китайский шелк. Значение Великого Шелкового Пути для Китая просто неоценимо. На начальном этапе развития Шелкового Пути китайцы получили из Центральной Азии высоко ценимых коней, а также семена люцерны и культуру винограда. Для китайцев, виноград был диковинкой. Они были удивлены, что можно делать вино не из риса, а из винограда. Позже появились еще несколько с/х культур – фасоль, лук, огурцы, морковь, гранат, грецкий орех, инжир и др.

Из Центральной Азии и Восточного Средиземноморья в Китай поступали разнообразные шерстяные изделия – ковры, завесы, покрывала, паласы. Они произвели огромное впечатление на китайцев, незнакомых с техников обработки шерсти, льна, ковровым производством и паласным плетением. Высоко ценились в Древнем Китае парфянские гобеленовые ткани и ковры.

Из Центральной Азии вывозились верблюды, весьма ценимые в Китае, военное снаряжение, золото и серебро, полудрагоценные камни и изделия из стекла. Особенно ценилось своим высоким качеством самаркандское стекло. Оно рассматривалось раньше как предмет роскоши. А также кожа и шерсть, хлопчатобумажные ткани, золотошвейные тканы, экзотические фрукты – арбузы, дыни и персики, курдючные овцы и охотничьи собаки, леопарды и львы.

Из Китая же караваны везли на Запад знаменитую китайскую фарфоровую посуду – вазы, чаши, бокалы, блюда, снежной белизны с изящными рисунками. Только в Китае владели секретом изготовления тончайшего и звонкого фарфора, поэтому он очень дорого стоил на рынках Европы. Вывозились также бронзовые украшения и другие изделия из этого металла, бронзовые зеркала с разнообразным орнаментом, зонты, изделия из знаменитого китайского лака, лекарства, парфюмерия.

Высоко ценилась и китайская бумага – одно из замечательных изобретений китайского технического гения. Предметами вывоза были золото, кожи и многое другое. Купцы везли также чай и рис, шерстяные ткани и лен, коралл, янтарь, асбест. В дорожных мешках купцов можно было найти слоновые бивни, носорожьи рога, черепаховые панцири, пряности, изделия из керамики и железа, глазурь и корицу, имбирь, оружие из бронзы и зеркала.

Великий Шелковый Путь сегодня

Проследовать Великим Шелковым путем – это значит пересечь Среднюю Азию одним из множества маршрутов. И если отправиться хотя бы по одному из них, то удастся повторить легендарный путь древних купцов. Хотя на самом деле это всего лишь торговые пути, но в дороге удастся увидеть много достопримечательностей и участвовать в таком удивительном мероприятии, как пройти Великим Шелковым путем.

Источник

Товары Великого Шелкового пути

Не только шелк: чем ещё торговали на Великом Шелковом пути

Товары по Великому Шелковому Пути шли в основном с востока на запад. И, как это следует из названия, главным товаром в этом списке был шелк. Благодаря своей легкости, компактности, громадному спросу и дороговизне он являлся идеальным предметом торговли для перевозки на дальние расстояния.

Еще в средние века венецианский купец Марко Поло назвал эти караванные пути шелковыми. А в научный оборот термин «Великий шелковый путь» в 1877 году ввел немецкий исследователь Фердинанд Рихтгофен в своем фундаментальном труде «Китай».

На начальном этапе развития Шелкового Пути китайцы получили из Центральной Азии высоко ценимых коней, а также семена люцерны и культуру винограда. Античный мир с древних времен культивировал виноградную лозу и производил вина. Для китайцев, прежде всего отделенных от других цивилизаций, виноград был новинкой. Более того, китайские посланники были крайне удивлены, что вино можно делать не из риса, а вот из таких неизвестных им ягод. Позже китайцы освоили за счет караванной торговли еще несколько сельскохозяйственных культур – фасоль, лук, огурцы, морковь, гранат, грецкий орех, инжир и др.

Из Центральной Азии и Восточного Средиземноморья в Китай поступали разнообразные шерстяные изделия – ковры, завесы, покрывала, паласы. Они произвели огромное впечатление на китайцев, незнакомых с техников обработки шерсти, льна, ковровым производством и паласным плетением. Высоко ценились в Древнем Китае парфянские гобеленовые ткани и ковры.

Из Центральной Азии вывозились верблюды, весьма ценимые в Китае, военное снаряжение, золото и серебро, полудрагоценные камни и изделия из стекла. Особенно ценилось своим высоким качеством самаркандское стекло. Оно рассматривалось раньше как предмет роскоши. А также кожа и шерсть, хлопчатобумажные ткани, золотошвейные тканы, экзотические фрукты – арбузы, дыни и персики, курдючные овцы и охотничьи собаки, леопарды и львы.

Из Китая же караваны везли на Запад знаменитую китайскую фарфоровую посуду — вазы, чаши, бокалы, блюда, снежной белизны с изящными рисунками. Только в Китае владели секретом изготовления тончайшего и звонкого фарфора, поэтому он очень дорого стоил на рынках Европы. Вывозились также бронзовые украшения и другие изделия из этого металла, бронзовые зеркала с разнообразным орнаментом, зонты, изделия из знаменитого китайского лака, лекарства, парфюмерия. Высоко ценилась и китайская бумага — одно из замечательных изобретений китайского технического гения. Предметами вывоза были золото, кожи и многое другое. Купцы везли также чай и рис, шерстяные ткани и лен, коралл, янтарь, асбест. В дорожных мешках купцов можно было найти слоновые бивни, носорожьи рога, черепаховые панцири, пряности, изделия из керамики и железа, глазурь и корицу, имбирь, оружие из бронзы и зеркала.

Из Индии доставлялись ткани, пряности и самоцветы, красители, слоновая кость. Из Ирана серебряные изделия. В Рим везли пряности, благовония, драгоценные камни, слоновую кость, сахар. Оттуда европейские картины и предметы роскоши.

В Восточную Европу из Центральной Азии поставлялись рис, хлопчатобумажные, шерстяные и шелковые ткани. Из Восточной Европы в Хорезм привозилось большое количество кож, меха, пушных зверей, кору для дубления кож, скот и рабы. Из Северной Европы, помимо мехов и кож, везли мед и невольников.

Источник

Товары, шедшие по Шелковому пути

4.2. Товары, шедшие по Шелковому пути.

О товарах, шедших по Шелковому пути можно говорить бесконечно, а перечислить их, пожалуй, вообще невозможно. Здесь торговали фарфором, мехами, рабами (особенно женщинами), металлическими изделиями, пряностями, благовониями, лекарствами, слоновой костью, породистыми лошадьми, драгоценными камнями. Но, конечно, самый главный товар – шелк.

Благодаря своей легкости, компактности, громадному спросу и дороговизне он являлся идеальным предметом торговли для перевозки на дальние расстояния. Как свидетельствует «Плавание вокруг Эритрейского моря», шелк перевозился в нитях как сырец и в готовых изделиях.

Население Восточного Туркестана было знакомо с шелком еще в чхоуский период, а в IV в. до н.э. шелковые нити проникают в Индию. Письменные источники сообщают, что уже в II в. до н.э. китайский шелк получил распространение в Парфии и в первой половине I в. до н.э. из него изготовляли боевые знамена. В I в. до н.э. шелк проникает в Александрию – главный торговый центр Восточного Средиземноморья, где для царицы Клеопатры шили из шелка роскошные одеяния. В Рим шелк завозился во второй половине I в. до н.э., в правление императора Августа упоминается о шелке, встречается в стихах Вергилия, Проперция, Горация и Овидия. Причем если Гораций считал шелковые одеяния внешним выражением изнеженности и порока, то Овидий любуется шелком, сравнивая распущенные волосы своей любимой с многоцветными тканями народа серов. Шелк получил распространение среди римской знати в первой половине I в. до н.э.

Марциал, в Риме в районе Viscus Tascus был специальный рынок, где торговали шелком[78].

По Шелковому пути новые товары из Центральной Азии и Восточного Средиземноморья поступали в Китай, например, разнообразные шерстяные изделия – ковры, завесы, покрывала, паласы. Они произвели огромное впечатление на китайцев, незнакомых с техников обработки шерсти, льна, ковровым производством и паласным плетением. Высоко ценились в Древнем Китае парфянские гобеленовые ткани и ковры. Восторг и изумление на Древнем Востоке вызывали «пятицветные и девятицветные ковры», изготовленные в Дацинь, главным образом в знаменитых в древних сирийских ткацких мастерских. Изготовленные там «ковры, гобелены, покрывала по своей яркости и красочности превосходили все изделия стран к востоку от моря (т.е. Персидского залива)».

Находки шерстяных тканей и вышитых покрывал, гобеленовых тканей и паласов в Восточном Туркестане дают достаточно полное представление о многообразии и высоких художественных достоинствах центральноазиатских, ближневосточных и средиземноморских шерстяных изделий. Перевозимых по Шелковому пути с Запада на Восток[79].

Торговое путешествие было невероятно трудным. Купец ради своей алчности, свидетельствует Кабус-наме, идет через моря и горы подвергает опасности жизнь и тело, и имущество, не страшится разбойников, и бродяг, и пожирающих людей хищников, и небезопасных путей. Когда выгода будет бесспорной, когда ожидались прибыли почти фантастические, торговали всем, везли, не считаясь с тысячами километров, все: умудрялись перегонять через пустыни табуны породистых лошадей и даже доставлять в целости и сохранности такой нежнейший и скоропортящийся товар, как свежие фрукты (каждый плод или гроздь винограда заворачивали в хлопок, дыни отправляли на льду в свинцовых ящиках), сухофрукты же были товаром само собой разумеющемся. Чужеземные плоды восхищали. Хотелось обладать такими собственными, а не по тем безумным ценам, что назначались иностранными купцами[80].

Дважды в VII в. диковинные желтые персики посылало в дар китайскому двору Самаркандское царство. Они были большие, как гусиные яйца, — сообщает источник, — И поскольку их цвет был подобен золоту, их так и называли: «золотые персики». Несколько саженцев деревьев, на которых произрастали это царственные плоды были привезены посольским караваном через пустыни Таримского бассейна и выращены в дворцовых садах Чанъани. Этот пример международного обмена имел свою предысторию. Дело в том, что на самом деле за много столетий до этого персики попали в Среднюю Азию из Китая. Сорта их тогда были довольно посредственны. Но у самаркадских садоводов они прошли невероятно удачную селекцию и возвратились в Поднебесную в еже совершенно ином качестве. Но вообще, если говорить о времени выхода Китая на внешние контакты, все начинается с двух других культур. Первая из них – трава «му-су», т.е. люцерна. Семена люцерны вместе с лошадьми были завезены в Китай из Средней Азии. Вторая сельскохозяйственная культура – виноград. Античный мир с древних времен культивировал виноградную лозу и производил вина. Для китайцев, прежде всего отделенных от других цивилизаций, виноград был новинкой. Более того, китайские посланники были крайне удивлены, что вино можно делать не из риса, а вот из таких неизвестных им ягод.

Это только три примера из богатейшей истории распространения агрокультур по тому огромному историко-культурному пространству международного общения, которые мы можем столь неточно называть Великим Шелковым путем. Китай помимо виноградной лозы и люцерны получил из других стран фасоль, ореховое, миндальное и гранатовое деревья, лук, кориандр, огурцы, финики, шафран, кунжут, морковь и многое другое. А если назвать только 2 сельскохозяйственные статьи, которые он дал взамен остальному миру – тутовый шелкопряд и чай, то вся чисто торговая деятельность Великого Шелкового пути меркнет такими ценностями. А ведь были еще хризантемы, абрикосы, высокоурожайные сорта риса, немало иного каждодневного и изысканного.

Не меньшее значение имело распространение по этим торговым путям медицинских знаний, лекарств и фармакологического опыта. Частично проследить, как подобное осуществлялось, можно, взяв за ориентир географию торгового спроса на 2 вида товаров – товаров, для непосвященного совершенно неожиданных – это пряности и благовония Востока.

Родина мускатного ореха, мускатного цвета, перца, корицы, гвоздики – Южная и Юго-восточная Азия, однако упоминания о них постоянно встречаются и в античном мире, и в Византии, и в Средневековой Западной Европе, и на Руси, и на арабском Востоке, и в среднеазиатских государствах. Пряности и перец, подобно шелку, неизменно фигурируют на первых в любом историческом сообщении о внешней торговле Азии. Ажиотаж вокруг них был огромен. В средневековой Европе, например, они нередко заменяли деньги и являлись платежным средством при покупке земель, ими вносили торговые сборы, уплачивалось приданое. За них были готовы отдавать золото, серебро, драгоценности; в особых случаях – расстаться с последним. Это для нас, современных людей, перец и пряности – всего лишь приправа к еде (в общем необходимая, но не самая главная составляющая кулинарного искусства). В древней и средневековой кулинарии перец и пряности применялись довольно широко. Особенно использовались их консервирующие свойства. Порошок из мускатного ореха, гвоздики, перца и других специй хорошо подавлял действие бактерий, а это давало возможность заготовить качественные и долго хранящиеся мясные припасы. О фармакологических свойствах пряностей и благовоний прекрасно осведомлена уже индийская медицина. Гиппократ в состав противовоспалительных средств включает корицу, перцем, например, лечит столбняк, лекарство от плеврита у него содержит кардамон[81]. [82]

В еще большей степени на подобных продуктах основывалась византийская фармакология. В состав лекарств для страдающих мигренью, астмой, для людей с большой селезенкой врачи средневековой Византии непременно включали перец, алоэ, кассию, корицу.

На противоположном от античного мира и Византии конце трансазиатских дорог – в Южной Азии картина использования лекарственных препаратов из пряностей еще более впечатляющая, тем более, что большинство из них там и произрастали. Но наивысшие результаты международного общения такого рода, пожалуй, воплотились в арабской средневековой фармакологии. Это один из ярчайших в истории человечества примеров непреходящей ценности именно неторгового обмена – обмена знаниями. Один только трактат энциклопедии Абу Райхана аль-Бируни «Фармакология» (начало XI в.) показывает, насколько синтетична арабская наука о лекарственных средствах – в ней обобщен опыт самых различных регионов Востока. Вершиной же мусульманской медицины в целом и фармакологии в частности является труд Ибн Сины (Авиценны) «Канон врачебной науки», оказавший не только огромное влияние на весь восточный мир, но и решающее – на лекарственное дело Западной Европы. Все обилие рецептов мусульманской фармакологии путями вместе с пряностями у другими лечебными растениями перекочевало в Европейскую медицину. Поэтому и начинается торговый бум на эти продукты, поэтому и понятен столь ажиотажный спрос на перец и пряности со стороны европейского общества. Ситуация еще более прояснится, если вспомнить, что вся история Востока и Запада – это также история массовых, почти беспрерывно повторяющихся повальных болезней и эпидемий.

Теперь история с благовониями, именовавшимися «благословенными». Аравийские ладан и мирра, древние благовонные смолы также широчайшим образом использовались в медицине. Ладань, например, считалась прекрасным кровоостанавливающим средством. Вообще курящие благовония обладали уникальными дезинфицирующими свойствами. Обеззараживание воздуха с помощью благовонных веществ при той постоянной угрозе эпидемии и антисанитарии, которые существовали в прошлые века, было делом крайне необходимым. Конечно, благовония обладают и способностью очень сильно воздействовать на психику человека – одни успокаивают, другие – тонизируют.

Теперь о передаче по той же сети дорог Великого Шелкового пути опыта противоположного стремлению выжить – опыта взаимного физического уничтожения многими из тех поколений. У нас какая-то невероятная путаница по поводу появления огнестрельного оружия в Азии. Почему-то бытует совершенно нелепое мнение, что решающее значение в знакомстве с ним востока сыграли Европа после прихода их кораблей в Индийский океан, т.е. после Великих географических открытий. На самом деле:

В 1498 г. Васко да Гама обогнул мыс Доброй Надежды и вышел в Индийский океан. В 1511 г. португальцы приступили к осаде крупного центра межазиатской морской торговли Малакки. Каково же было их удивление, когда на них залпы Малакка тоже ответила артиллерийским огнем. Португальцы были в то время единственными европейцами в Индийском океане. Те два дезертира, которые несколькими годами ранее сделали попытку наладить производство орудий у правителя Каликута (Индия), в ситуации на Малакке сыграть основную рольне могли. После взятия города там было обнаружено более 3 тысяч неболььших пушек. Они были гораздо хуже, чем изготовленные в Европе, однако, как бы там ни было, стреляли и наносили урон[83].

Порох действительно был известен китайуам давно – они его изобрели сами. При династии Сунн (V-XIII вв.) разрывные сосуды с порохом запускались с помощью катапульт. Когда в XIV в. в Европе стало преимущественно огнестрельное оружие, тюрские племена, прежде жившие в Средней и Центральной Азии, уже проникли на Ближний Восток, в малую Азию и серьезно тревожили европейцев. Среди тюрок появились специалисты-оружейники, и часть из них очень быстро донесла новинку по трансазиатской дороге с запада (чрез Малую Азию в Иран) в Среднюю Азию. З средней Азии новшество двинулось в двух направлениях: на восток – в Китай, и на юг – в Индию. Китайцам помимо тюрок помогали в его освоении также монахи-иезуиты. До Юго-Восточной Азии (до той же Малакки) оно, видимо, быстро добралось из Китая.

Этот «Шелковый путь» можно было бы с таким же успехом назвать «Бумажным» , т.к. именно по нему китайцы передали остальному миру еще одно свое гениальное изобретение – бумагу. Ее производство за пределами Поднебесной впервые было налажено в VIII в. китайскими ремесленниками в Самарканде[84]. Оттуда она распространилась на запад и вытеснила прежний писчий материал – пергамент и папирус.

«Огромное влияние межазиатское международное общение по этим дорогам оказало на архитектуру и градостроительство. Достаточно одного примера – Средней Азии, великолепных сооружений Тимура в Самарканде, дворца Ак-Сарай в Шахрисябсе, усыпальница Тимуридов Гур-и Эмир, мечети Хаужи Ахмада Ясави в городе Турк. Здесь сочетаются архитектурные стили, формы, строительные приемы множества стран. Создавали все это не только среднеазиатские зодчие, но и мастера из Ирана, Азербайджана, Армении, Грузии, Ирака, Сирии, Малой Азии, Индии.

Эти дороги несли и милосердие. В начале нашей эры по ним прошли буддийские проповедники из Индии, в раннем средневековье — христиане несторианского толка, а в XIII-XIV вв. – католические священники из Европы. Распространение буддизма по караванному пространству великолепно иллюстрируется наличием там множества других больших и малых храмов (ступ), других памятников и архитектурных находок. Они поднимались широким территориальным коридором из Северо-Западной Индии в южную часть Средней Азии и поворачивали на восток – в Таримский бассейн, который буквально усыпан культурными сооружениями.

Обмен духовными ценностями — это высочайшее достижение деятельности Великого Шелкового пути. Буддизм, например, вызвал в Китае подъем и расцвет философской мысли, науки и литературы уже на качественно ином, чем прежде, уровне. Ислам, хотя в отличие от буддизма , первоначально расширял свое влияние немирным путем, тоже на обширных пространствах ареала Великого Шелкового пути создал свое неповторимый духовный мир, свою уникальную ку3льтуру, вобрав в нее достижения десятков стран и народов.

Григорьев В.В. Восточный или Китайский Туркестан. СПб, 1873.

Даркевич В.П. Византия и Восток // СА 1991 №3.

Иерусалимская А.А. К вопросу о связях Союза с Византией и Египтом «Народов Азии и Африки» — 1967, №3.

Киселев С.В. Из истории торговли енисейских кыргызов // КСЛИМК – 1974, №6.

Лубо-Лесниченко «Китай на Шелковом пути», М. 1994.

Пигулевская Н.В. Византия на пути в Индию. М-Л. 1961.

Ставинский Б.Ф. О международных связях Средней Азии в V – сер. XIII в. // Проблемы востоковеденья. М., 1960, №5.

Ахметшин Н.Х. Тайны Шелкового пути. М., 2002.

Петров А.М. Великий Шелковый путь. М., 1995.

[1] Ахметшин Н.Х. «Тайны шелкового пути», М., 2002, 11 с.

[2] Е.И. Лубо-Лесниченко «Китай на Шелковом пути». М. 1994г., 24 с.

[4] Хубэй Цзянмин. Памятники, обнаруженные в трех могильниках периода Чу в Цзянмине, пров. Хубэй. – ВУ 1966 №5 у Е.И. Лубо-Лесниченко , 25 с.

[8] Краткий отчет по обследованию фундамента дворца в столице Цинь – Сяньяне. – ВУ 1976 №11, 12 ВУ Лубо-Лесниченко, 28 с.

[9] Руденко. С.И. Горноалтайские находки и скифы. М. 1953, 213 с.

[10] Е.И. Лубо-Лесниченко Древние китайские шелковые ткани и вышивки в V в. до н.э. – III в. н.э в собрании Государственного Эрмитажа Л., 1961, 50 с.

[11] Е.И. Лубо-Лесниченко, Китай на Шелковом пути. М., 1994, 36 с

[13] Цэнь Вэйцзи. История техники ткачества в Китае. Пекин, 1984. 334 с. У Лубо-Лесниченко 37 с.

[14] Е.И. Лубо-Лесниченко. Древние китайские шелковые ткани и вышивки в V в. до н.э. — III в. н.э. в собрании Государственного Эрмитажа. Л., 1961, 60 с.

[15] Сато Гакэтоси. Изучение истории древнекитайского шелководства. Т.1. Токио, 1978, 228 с. у Лубо-Лесниченко 38 с.

[16] Руденко С.И. Горноалтайские находки и скифы. М-Л. 1953. 22 с.

[17] Сосновский Г.П. Раскопки Ильмовой пади. – Е.А. VIII 1946. у Лубо-Лесниченко 44 с.

[18] Е.И. Лубо-Лесниченко. Китай на Шелковом пути. М., 1994, 44 с.

[19] Stein A. Serindia: Detaited Report of Explorations in Central Asia and Westrnmost China. Vol. III. Oxd, 1928, c 701 у Лубо-Лесниченко с. 63

[21] Sylwan V. Investigation of Silk from Edsen-gol and lop-nor – The Sino-Svedish Publications. 32 VII. Archaeology Stockholm, 1949 у Лубо-Лесниченко 64 с.

[23] Wild. J.P. – A. Roman Silk Damask from Kent – Archaeologiia. Cantiana. Voc. 80, 1965 of 246 у Лубо-Лесниченко 74 с.

[24] Курган Фудзиноки в Икарагуа . Нара, 1990.у Лубо-Лесниченко 74 с.

[27] Иерусалинская А.А. О северокавказском Шелковом пути в раннем средневековье – С А. 1997, №2, 50 с.

[29] Лубо-Лесниченко Китай на Шелковом пути. 104 с.

[30] Иерусалимская А.А. К сложению школы художественного шелководства в Согде. – Средняя Азия и Иран. Л., 1972. 60 с.

[31] Захаров А.А. Материалы по истории Сибири. Раскопки акад. В.В. Радлова в 1865 г. – Труды Государственного исторического музея Вып. 1. Разряд археологический. М., 1926 г. у Лубо-Лесниченко 105 с.

[32] Трифонов Ю.И. Работы на могильнике Аргалыкты. – Археологические открытия, 1965 г. М., 1966, 26 с.

[33] Мифы древнего Китая. Пер. с кит. Е.И. Лубо-Лесниченко, Е.В. Пузицкого, В.Р. Сорокина. М., 1987, с. 139-140

[34] Каталог гор и морей. Предисл., пер. и комментарий Э.М. Янишной. М., 1977. с. 89

[37] Лубо-Лесниченко. Китай на Шелковом пути. М., 1994, с.9

[40] Крюнов М.В., переломов Л.С., Софронов М.В., Древние китайцы в эпоху централизованных империй. М., 1983. с. 136

[41] Конов В.И. Технологическая характеристика тканей из могил Илыновой падл. – С.А. Т. VIII 1946, у Лубо-Лесниченко с. 107

[42] Там же, с. 108

[43] Там же, с. 109

[44] Ижоуские установления. – СББЯ № 008 у Лубо-Лесниченко с. 110

[45] Сато Гакэтош. Изучение истории древнекитайского шелководства. Т.1. Токио, 1978, с. 130, у Лубо-Лесниченко с. 150

[46] Сюн Чжуаньсинь. Вновь обнаруженные ткани периода Чжаньго в Чанша. – ВУ. 1975. №7, у Лубо-Лесниченко с.153

[47] Там же, с. 154

[48] Там же, с. 155

[49] А.М. петров. Великий Шелковый путь. М. 1995. с. 51

[50] Н.Х. Ахметшин. Тайны Шелкового пути. М., 1994, с. 166

[51] Лубо-Лесниченко Китай на Шелковом пути. М., 1994, с. 166

[52] Там же, с. 170

[53] Там же, с. 175

[54] Там же, с. 179

[55] Н.Х. Ахметшин. Тайны Шелкового пути. М. 2002. с. 12

[56] Лубо-Лесниченко, с. 168

[57] Л.М. Петров. Великий Шелковый путь. М., 1995. с. 7

[59] Н. Пичулевская. Византия на пути в Индию. М-Л., 1951, с. 70

[60] Н.Х. Ахметшин. Тайны Шелкового пути. М., 2002, с. 237

[61] Там же, с. 240

[62] А.М. петров. Великий Шелковый путь. с.18

[64] Н. Пичулевская. Византия на путях в Индию. М-Л., 1951, с. 102

[65] А.М. Петров. Великий Шелковый путь, с. 35

[67] Е.И. Лубо-Лесниченко Китай на Шелковом пути. М., 1994, с.196

[68] Н. Пичулавская. Византия на путях в Индию. М-Л., 1951, с. 100

[69] Н.Х. Ахметишин. Тайны Шелкового пути. М., 2002, с. 11

[70] А.М. петров. Великий елковый путь. с. 44

[72] Е.И. Лубо-Лесниченко. Китай по Шелковому пути. М., 1994, с. 211

[73] Там же, с. 212

[74] Там же, с. 216

[75] А.М. Петров. Великий Шелковый путь. М-Л., 1995, с. 60

[76] Н. Пигулевская. Византия на путях в Индию. М-Л., 1951, с. 117

[77] А.М. Петров. Великий Шелковый путь. с. 70

[78] Е.И. Лубо-Лесниченко. Китай на Шелковом пути. М., 1994, с. 260

[79] Там же, с. 264

[80] А.М. Петров. Великий Шелковый путь. М.

Источник