- Интересные традиции народов России: обычаи, культура

- Традиции русского народа

- Традиции татар

- Традиции украинцев

- 5 странных, но интересных традиций малоизвестных народов России

- Свадебный обычай на Чукотке

- Калмыцкий Гал Тялгн

- Бурятский родовой обычай

- «Кровавая скорбь» в Якутии

- Морские обычаи на Чукотке

- Видео: традиции и обычаи народов России

- Обычаи и Традиции Русского Народа Кратко

- Традиции русского народа

- МАСЛЕНИЦА

- ПАСХА ХРИСТИАНСКАЯ

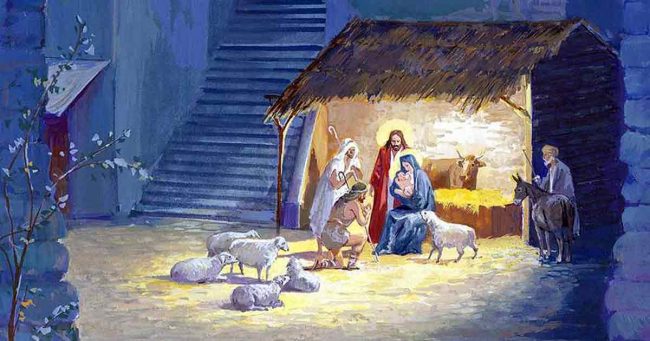

- РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

- РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

- Как был установлен Рождественский пост?

- Зачем установлен Рождественский пост

Интересные традиции народов России: обычаи, культура

Во многих источниках описаны интересные традиции народов России. Россия-матушка включает в свой состав более 190 народностей, представители которых отличаются друг от друга цветом кожи, глаз и другими внешними данными, религией, фольклором, традициями и обычаями.

Некоторые из них настолько необычные, что удивляют даже «бывалых» путешественников. В статье будут рассмотрены традиции самых многочисленных народов России, а также малоизвестные и удивительные обычаи небольших по численности национальностей.

В школьной программе проходят обычаи народов России. Для детей младшего возраста информация подается в виде сказок и легенд, учеников 7−8 классов знакомят с культурой и бытом населения РФ при помощи учебников, атласов.

Традиции русского народа

Самым крупным народом в Российской Федерации, а также коренными жителями государства, являются русские. Их традиции известны людям со всего мира.

Традиционным жилищем у русских является бревенчатая изба с двухскатной кровлей. И хотя на территории современной России обнаружить подобное строение довольно тяжело, в некоторых областях они до сих пор сохранились вместе с другими элементами русской культуры.

Важной ценностью была и остается для русского человека семья. Издавна считалось важным знать и помнить собственный род. В школе детям даже задавали рисовать «родовое древо». Нередко в честь дедов либо бабушек называли новорожденных, проявляя тем самым уважение к своим старшим родственникам.

Передача через поколения семейных реликвий – ещё одна важная традиция у русских. Эти предметы особенно ценятся и обрастают историей, которую знает каждый член семьи.

Традиционная русская кухня богата разнообразными блюдами, среди которых наиболее известны щи, окрошка, рассольник, сырники, ватрушки.

Большая часть русскоязычного населения – славяне. Поэтому русские отмечают как национальные, так и религиозные праздники:

- 8 марта;

- Новый год;

- День Победы;

- Пасха;

- Рождество;

- Крещение и прочие.

Каждый праздник связан со своими интересными обычаями и традициями. Например, народная культура и Масленица имеют неразрывную связь между собой. Праздник, корни которого идут из язычества, отмечают неделю, вплоть до Великого поста. Проводы зимы традиционно завершаются сожжением чучела, а само празднование сопровождается поеданием блинов.

Традиции татар

Второе место по численности населения в России занимают татары. Они также отличаются особенностями культуры, имеют свои обычаи и обряды.

Незначительная часть татар является православной, а большинство из них живут по законам ислама. Традиционным татарским жилищем является четырехстенный срубный дом, который внутри был разделен на женскую и мужскую половины. Старинные обычаи сохранились и до наших дней. Некоторые современные татары проживают в жилых домах, оформленных в соответствии с народными традициями.

Татарская кухня состоит из разнообразных блюд, которые появились под влиянием национальных и культур иных народов. Это пахлава, плов, пельмени и прочее.

Особенно чтят татары духовные ценности и семейные традиции. На первом месте – всегда семья, а материальные блага стоят в завершении. Брак татары считают чуть ли не священной связью. Они свято верят, что он заключается не только на земле, но и на небесах. Ведь далеко не секрет, насколько религиозным является данный народ.

На заметку! Татары в основном создают патриархальные семьи, где во главе стоит мужчина. Правда, у современных представителей нации традиции претерпели некоторые изменения, что произошло под влиянием культур других народов.

Татары, как и другие народы страны, празднуют государственные праздники, а также свои национальные и исламские:

- Ураза-байрам – создан в честь завершения рамадана (месяца поста).

- Каргатуй – встреча весны.

- Сабантуй – по обычаю, его отмечают в конце полевых весенних работ и другие.

Татары уважают другие народы, поэтому среди их праздников много национальных русских торжеств с интересными обрядами.

Традиции украинцев

По количеству населения, проживающих на территории РФ, украинцы идут в списке после татар. Важной составляющей украинской культуры является национальное жилище – хата. Это небольшой дом из дерева, побеленный изнутри и снаружи.

Что касается традиционной украинской кухни, главным блюдом является борщ, который готовят с добавлением капусты и свеклы. А ещё, конечно, национальным украинским продуктом считается сало. Его не просто едят отдельно, но также используют для приготовления других блюд. Популярностью на украинской кухне пользуются изделия из пшеничной муки (галушки, вареники и другие).

Быт и культура украинцев во многом схожа с русскими традициями. Национальные праздники также не слишком отличаются.

5 странных, но интересных традиций малоизвестных народов России

С традициями русских и украинцев знакомы многие, но на территории страны проживают и другие, менее известные народы. Их культура для некоторых покажется необычной и даже удивительной. Но это не делает ее менее интересной.

Свадебный обычай на Чукотке

Сначала жених встречается с отцом невесты и просит руки девушки, что напоминает обычаи известных народов. Но только в начале. Далее невеста отправляется на оленях со своими родственниками к жилищу жениха.

На специальных жердях для жертвоприношений происходит убийство оленя, на котором приехала девушка. Затем, используя кровь животного, на лицах будущих супругов рисуют семейный знак.

А золу, оставшуюся после жертвенного огня, невеста растирает вместе с кровью ладонями и тихо произносит пожелание самой себе счастливой семейной жизни.

Калмыцкий Гал Тялгн

У калмыков считается, что после совершения определенного обряда можно очистить карму, избавиться от усталости, болезней и злобы. Он тоже связан с жертвоприношением и осуществляется ближе к концу октября.

Весь обряд включает в себя две части. Сначала в жертву статуе Будды приносят крестец и нижнюю часть головы барана. В процессе жертвоприношения произносится молитва, зажигается лампада, добавляются благовония.

Во второй части обряда разжигается костер, и в это время мальчик-подросток должен обойти его по кругу в соответствии с движением стрелок часов. В его сумке находятся жертвенные туши животных. Приближаясь к дверям, мальчик выкрикивает конкретное слово, а другие люди отвечают ему. Отварные внутренности туши трижды пробуют дети, находящиеся в северной части жилья. Золу, оставшуюся после жертвоприношения, нужно хранить в течение года, вплоть до следующего обряда.

Бурятский родовой обычай

Современные буряты поддерживают язычество. По их мнению, шаманы являются некими посредниками между высшими силами и людьми. Именно поэтому ритуал проводится исключительно с посвященным человеком.

Родовой обряд в Бурятии осуществляется для почитания родственников. Шаману, пришедшему для проведения ритуала, накрывают стол с разнообразными блюдами, используемыми в качестве подношения. Кроме того, шаману положены подарки в виде отрезков шелка пачки чая и прочих вещей, которые ценятся в Бурятии.

На следующем этапе готовят три ровные березы без зазубрин, причем одно дерево должно иметь корень, а остальные два – нет. Необходимо украсить их синими и белыми лентами снизу и красно-желтыми – вверху. Стол с угощениями ставят перед березой с корнем.

Очередной этап – подготовка туши черного барана. Предварительно животное подвергается кастрации, удаляются рога. Голову барана укладывают на стол, шаман читает молитву, а потом животное убивают. Его мясо отваривают в котле и укладывают на поднос из дерева. В конце ритуала деревья, оставшуюся часть барана и угощения для предков сжигают на костре.

«Кровавая скорбь» в Якутии

Похороны в Якутии сопровождаются определенным ритуалом, что для непосвященного человека выглядит достаточно устрашающе. Сначала наряжали лошадь, а затем на нее усаживали мертвеца, провожая его тем самым в последний путь. Животное должно сделать несколько кругов вокруг озера, а в процессе этого присутствующие разбрызгивают свежую кровь.

Иногда в ходе ритуала мертвый человек падал с лошади. В таком случае его усаживали снова, а процедуру начинали сначала. Обряд нужно закончить, именно так считают жители Якутии. В противном случае душа умершего не успокоится.

С помощью данного ритуала хоронили мужчин. Для похорон женщин использовали другой обряд. Вместо усаживания на лошадь, умершую закрепляли среди танцующих людей, что позволяло ее телу двигаться вместе с живыми.

Морские обычаи на Чукотке

На праздник под названием байдарки ранней весной проводится следующий обряд. С утра морю приносят в жертву мясо. Наиболее старая женщина делает обход жилища несколько раз по кругу, а потом лодка снимается с вешал и на ней отправляются в море.

В летний период имеет место другой обряд. По завершении периода вылавливания тюленей из погребов изымаются головы моржей и размещаются в центральной части яранги, подстелив шкуру. Привязав к голове моржа ремень, совершающий обряд тянет за него, имитируя вылавливание животного из моря.

Видео: традиции и обычаи народов России

Культура каждого народа России уникальна и интересна по отдельности. Вместе традиции составляют единый пазл, становящий неполноценным при удалении хотя бы одной части. Задача российского народа – чтить и бережно хранить свои многовековые традиции.

О культуре народов России рассказывается в следующих видео.

Источник

Обычаи и Традиции Русского Народа Кратко

Россия относится к самым уникальным странам. Именно в России хорошо развивается современная культура, но и чтятся древние традиции русского народа. Традиции русского народа уходят глубоко не только в православие, но оказывается еще и в язычество. До сих пор мы продолжаем верить в самые разнообразные приметы. Традициям и обрядам всегда отдавалась главная и важная роль в жизни человека. Правила соблюдения того или иного праздника передавалась почти в каждой семье, с поколения в поколение. Многие праздники сегодня соблюдаются совсем не так, как в давние времена, но все же, самое главное они продолжают соблюдаться.

Традиции русского народа

Русский народ составляет около 80 процентов населения РФ. Большая часть русских людей православные. Культура любого народа уникальна. Каждому новому поколению следует знать о традициях своего народа, чтобы не ассимилироваться с другими народами. А так как Россия является домом для всевозможных народов, то важно, чтобы наследие каждой культуры сохранялось, и не стиралось со временем.

У многих словосочетание «русский народ» ассоциируется с широкой душой, простотой и добротой. Русские люди очень гостеприимны. Русские традиции лучше сохранились в деревнях и селах. Некоторые традиции берут свои корни из далекого прошлого, того времени, когда Русь еще не крестили.

Многие обряды связаны с институтом семьи. К ним относятся сватовство, смотрины, сговор, дождь изобилия, благословение караваем, похищение невесты, выкуп, традиционные свадебные костюмы, крещение детей. Эти традиции обещают благополучие, материальный достаток и здоровье русским семьям. Русские семьи также всегда отличались большие количеством детей. Главным в семье был отец.

Существуют у русских праздники, которых веками бережно почитают и не забывают про них. К них относятся Рождество, Святки, Масленица, Прощеное воскресенье, Пасха, праздник Ивана Купала и многие другие.

В ночь Ивана купала люди идут к рекам, разжигают костры, водят хороводы, прыгают через костер. А пошла эта традиция из поверья, которое гласит, что в эту ночь можно найти цветок папоротника, и тот, кто найдете его, станет сказочно богат.

Еще один интересный праздник — это Масленица. Ее отмечают целую неделю. Раньше считалось, что в этот праздник нужно задобрить предков блинчиками, чтобы год был плодородным, соломенное чучело сжигалось для того, чтобы проводить зиму. Теперь этот обряд превратился в увеселительный праздник на котором все едят блины и радуются, что зима закончилась.

Рождество наполнено добротой. На Рождество все собираются за столом, едят и дарят друг другу подарки.

Пасха ассоциируется с прощением и равенством. До сих пор сохранилась давняя традиция печь к Пасхе куличи, а на праздник есть их. А молодые люди и дети бережно хранят веселую традицию раскрашивания яиц.

МАСЛЕНИЦА

Что делали на масленицу?

Значительная часть обычаев на масленицу, так или иначе, была связана с темой семейно-брачных отношений: на масленицу чествовали молодоженов, поженившихся в течение прошедшего года. Молодым устраивали своеобразные смотрины в селе: ставили их к столбам ворот и заставляли целоваться у всех на глазах, “зарывали” в снег или осыпали снегомасленицу. Подвергали их и другим испытаниям: когда молодые ехали в санях по селу, их останавливали и забрасывали старыми лаптями или соломой, а иногда устраивали им “целовник” или “целовальник” — когда односельчане могли прийти в дом к молодым и поцеловать молодую. Молодоженов катали по селу, но если за это получали плохое угощение, могли прокатить молодоженов не в санях, а на бороне. Масленичная неделя проходила также во взаимных визитах двух недавно породнившихся семейств.

Эта тема нашла отражение и в специфических масленичных обычаях, посвященных наказанию парней и девушек, не вступивших в брак в течение прошедшего года (фактически не выполнивших своего жизненного предназначения). Подобные обряды получили широкое распространение на Украине и в славянских католических традициях. Например, на Украине и в южнорусских областях наиболее известным обычаем было “тягание”, или “привязывание” колодки, когда парню или девушке к ноге привязывали “колодку” — кусок дерева, ветку, ленту и др. и заставляли некоторое время ходить с ней. Чтобы отвязать колодку, наказанные откупались деньгами или угощением.

Наиболее важным днем масленичной недели было воскресенье — заговенье перед началом Великого поста. В России этот день называли Прощеным воскресеньем, когда близкие люди просили друг у друга прощения за все причиненные им обиды и неприятности; по вечерам принято было посещать кладбища и “прощаться” с умершими.

Основным эпизодом последнего дня были “проводы масленицы”, нередко сопровождаемые возжиганим костров. В России к этому дню делали чучело Зимы из соломы или тряпок, наряжали его обычно в женскую одежду, несли через всю деревню, иногда посадив чучело на колесо, воткнутое сверху на шест; выйдя за село, чучело либо топили в проруби, либо сжигали или просто разрывали на части, а оставшуюся солому раскидывали по полю. Иногда вместо куклы по селу возили живую “Масленицу”: нарядно одетую девушку или женщину, старуху или даже старика — пьяницу в рванье. Затем под крик и улюлюканье их вывозили за село и там высаживали или вываливали в снег (“проводили Масленицу”).

Здесь необходимо отметить, что понятие «Чучело Масленицы» имеет несколько ошибочный характер, поскольку в действительности изготавливалось чучело Зимы, его катали, его провожали и сжигали, но, поскольку это действо происходило на Масленицу (то есть праздник), то очень часто чучело ошибочно называют Масленицей, хотя это неверно.

Там же, где не делали чучела, обряд “проводов масленицы” состоял, главным образом, в возжиганим общесельских костров на возвышенности за селом или у

реки. В костры помимо дров бросали, всякое старье — лапти, бороны, кошели, веники, бочки и другие ненужные вещи, предварительно собранные детьми по всей деревне, а иногда и специально для этого украденные. Иногда сжигали в костре колесо, символ солнца, связываемый с приближающейся весной; его чаще надевали на жердь, воткнутую посреди костра. У западных и южных славян русской “Масленице” соответствовали Запуст,

Менсопуст, Пуст и некоторые другие персонажи — чучела, “проводами” которых завершалась масленичная неделя. В центральных областях России “проводы масленицы” сопровождались удалением за пределы культурного пространства скоромной пищи, символизирующей масленицу. Поэтому в кострах действительно иногда сжигали остатки блинов, масла, лили туда молоко, однако чаще просто говорили детям, что в костре сгорели все скоромные блюда ( “молоко сгорело, в Ростов улетело”). Некоторые обычаи были адресованы детям и должны были устрашить их и принудить к послушанию: на Нижегородчине в последнее воскресенье масленичной недели в центре села устанавливали шест, на который влезал мужик с веником и, делая вид, что бьет кого-то, кричал: “Не проси молока, блинов, яичницы”. Прощание с МАСЛЕНИЦЕЙ завершалось в первый день Великого поста — Чистый понедельник, который считали днем очищения от греха и скоромной пищи. Мужчины обычно “полоскали зубы”, т.е. в изобилии пили водку, якобы для того, чтобы выполоскать изо рта остатки скоромного; в некоторых местах для “вытряхивания блинов” устраивали кулачные бои и т.п. В Чистый понедельник обязательно мылись в бане, а женщины мыли посуду и “парили” молочную утварь, очищая ее от жира и остатков скоромного. Среди других обычаев и развлечений масленичной недели было ряжение (в России ряженые сопровождали чучело МАСЛЕНИЦЫ), вождение “козы” или “козла” (восточная Украина), кулачные бои и игры в мяч (порой весьма жестокие и заканчивающиеся увечьями), петушиные и гусиные бои, качели, карусели, молодежные вечерки и др.

ПАСХА ХРИСТИАНСКАЯ

Пасха отмечает воскрешение Иисуса Христа.Это самый важный праздник в христианском календаре.

Пасхальное воскресенье не приходится на одно и то же число каждый год,но бывает всегда между 22 марта и 25 апреля.Оно приходится на первое воскресенье после первого полнолуния,следующего за 21 марта-днем весеннего равноденствия. Дата пасхального воскресенья была утверждена церковным собором в Никее в 325 году н.э.

Название «Пасха» является прямым перенесением названия иудейского праздника,отмечавшегося ежегодно в течение недели,начиная с 14-го дня весеннего месяца ниссана.Само название «пасха» представляет собой греческое видоизменение древнееврейского слова «pesah»,которое толковалось как «прохождение»;оно было заимствовано из более древнего пастушеского обычая празднования перехода с зимних пастбищ на летние.

Смерть и воскресение Христа совпали с праздником Пасхи,а Сам Он уподобился невинному ягненку (ягнцу), закалываемому по обычаю перед началом этого праздника.Христиане чтили воскресный день как день Воскресения Христова.

События евангельской истории совпали с иудейским праздником Пасхи,по времени празднования они были близки.

Расчет времени празднования Пасхи осуществляется в настоящее время в большенстве христианских конфессий по лунно-солнечному календарю.

Русская Пасха характеризуется еще целым рядом традиций, как например, украшение столов освященными творожными пасхами и куличами. Творожная пасха делается в виде усеченной пирамиды — символ Гроба Господня. На боковых ее сторонах изображаются орудия страдания Христа: крест, копье, трость, а также символы воскресения: цветы, проросшие зерна, ростки, буквы «Х.В.».

Но самым главным кулинарным шедевром стола всегда был освященный в храме кулич, являющийся как бы домашним Артосом, который является обязательным символом пасхального богослужения. Артос — это всецельная просфора, большой хлеб с изо-бражением креста, который напоминает о жертвенной гибели Спасителя во искупление грехов человечества. Артос помещается на аналое перед иконостасом и стоит до конца Святой недели, а потом разделяется на небольшие кусочки и раздается верующим в храме.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Рождество Христово — это не только светлый праздник православия. Рождество — праздник возвращенный, возрождающийся. Традиции этого праздника, исполненного подлинной человечности и доброты, высоких нравственных идеалов, в наши дни открываются и осмысливаются вновь.

Почему на Рождество украшают елки

Предполагают, что первые неукрашенные Рождественские елки появились в Германии в VIII веке. Первое упоминание о ели связано с монахом святым Бонифацием. Бонифаций читал друидам проповедь о Рождестве. Чтобы убедить идолопоклонников, что дуб не является священным и неприкосновенным деревом, он срубил один из дубов. Когда срубленный дуб падал, он повалил на своем пути все деревья кроме молодой ели. Бонифаций представил выживание ели как чудо и воскликнул: «Да будет это дерево деревом Христа». В 17 веке Рождественская елка уже была распространенным атрибутом Рождества в Германии и скандинавских странах. В то время елка украшалась фигурками и цветами, вырезанными из цветной бумаги, яблоками, вафлями, позолоченными вещицами, сахаром. Традиция наряжать елку связана с райским деревом, увешанном яблоками.

Успех Рождественской елки в протестантских странах был еще большим благодаря легенде о том, что сам Мартин Лютер первым придумал зажигать свечи на рождественской елке. Однажды вечером он шел домой, сочиняя проповедь. Блеск звезд, мерцающих среди елей, внушил ему благоговение. Чтобы продемонстрировать эту великолепную картину семейству, он поставил елку в главной комнате, укрепил на ее ветвях свечи и зажег их. Первые Рождественские елки были украшены живыми цветами и фруктами. Позже были добавлены сладости, орехи и другая еда. Затем — рождественские свечи. Такой груз был, безусловно, слишком тяжел для дерева. Немецкие стеклодувы начали производить полые стеклянные елочные игрушки, чтобы заменить фрукты и другие тяжелые украшения.

Рождественский венок

Рождественский венок имеет Лютеранское происхождение. Это вечнозеленый венок с четырьмя свечками. Первую свечу зажигают в воскресенье за четыре недели до Рождества как символ света, который придет в мир с рождением Христа. Каждое следующее воскресенье зажигают еще одну свечу. В последнее воскресенье перед Рождеством зажигают все четыре свечи, чтобы осветить место, где находится венок, о может быть алтарь церкви или обеденный стол.

Рождественские свечи

Свет был важной составляющей зимних языческих праздников. С помощью свечей и костров изгоняли силы тьмы и холода. Восковые свечи раздавались римлянам в праздник Сатурналии. В христианстве свечи считаются дополнительным символом значимости Иисуса как Света мира. В викторианской Англии торговцы каждый год дарили своим постоянным покупателям свечи. Во многих странах рождественские свечи означают победу света над тьмой. Свечи на райском дереве породили всеми нами любимую рождественскую елку.

Рождественские подарки

У этой традиции много корней. Святой Николай традиционно считается дарителем подарков. В Риме была традиция дарить подарки детям на праздник Сатурналии. В качестве дарителя подарков может выступать сам Иисус, Санта Клаус, Бефана (итальянский Санта Клаус женского пола), рождественские гномы, различные святые. Согласно старой финской традиции, подарки разбрасывает по домам человек-невидимка.

Рождество на блюдечке

Канун Рождества получил название «сочельник», или «сочевник», и слово это происходит от ритуальной пищи, вкушаемой в этот день, — сочива (или полива). Сочиво — каша из красной пшеницы или ячменя, ржи, гречихи, гороха, чечевицы, смешанная с медом и с миндальным и маковым соком; то есть это кутья — ритуальное поминальное блюдо. Ритуальным было и число блюд — 12 (по числу апостолов). Стол готовился обильный: блины, рыбные блюда, заливное, студень из свиных и говяжьих ножек, молочный поросенок с начинкой из каши, свиная голова с хреном, свиная колбаса домашняя, жаркое. медовые пряники и, конечно, жареный гусь. Пищу в сочельник нельзя было принимать до первой звезды, в память о Вифлеемской звезде, возвестившей волхвам и Рождестве Спасителя.

А с наступлением сумерек, когда загоралась первая звезда, садились за стол и делились облатками, желая, друг другу всего доброго и светлого. Рождество — праздник, когда вся семья вместе собирается за общим столом.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

15 (28) ноября — 24 декабря (6 января), включительно

Как был установлен Рождественский пост?

Установление Рождественского поста, как и других многодневных постов, относится к древним временам христианства. Уже с четвертого века св. Амвросий Медиодаланский, Филастрий, блаженный Августин упоминают в своих творениях Рождественский пост. В пятом веке о древности Рождественского поста писал Лев Великий.

Первоначально Рождественский пост длился у одних христиан семь дней, у других — несколько больше. На соборе 1166 года бывшем при константинопольском патриархе Луке и византийском императоре Мануиле всем христианам было положено хранить пост пред великим праздником Рождества Христова сорок дней.

Антиохийский патриарх Вальсамон писал, что «сам святейший патриарх сказал, что, хотя дни этих постов (Успенского и Рождественского. — Ред.) не определены правилом, понуждаемся, однако, последовать неписаному церковному преданию, и долженствуем поститься. от 15 дня ноября».

Рождественский пост — последний многодневный пост в году. Он начинается 15 (28 — по новому стилю) ноября и продолжается до 25 декабря (7 января), длится сорок дней и потому именуется в Церковном уставе Четыредесятницей, так же, как и Великий пост. Так как заговенье на пост приходится в день памяти св. апостола Филиппа (14 ноября старого стиля), то этот пост называют Филипповым.

Зачем установлен Рождественский пост

Рождественский пост — зимний пост, он служит для нас к освящению последней части года таинственным обновлением духовного единения с Богом и приготовлением к празднованию Рождества Христова.

Рождественский пост установлен для того, чтобы мы ко дню Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвою и постом, чтобы с чистым сердцем, душой и телом могли благоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия и чтобы, кроме обычных даров и жертв, принести Ему наше чистое сердце и желание следовать Его учению.

Источник