Какие обычаи и традиции некоторых народов СССР шокировали русские

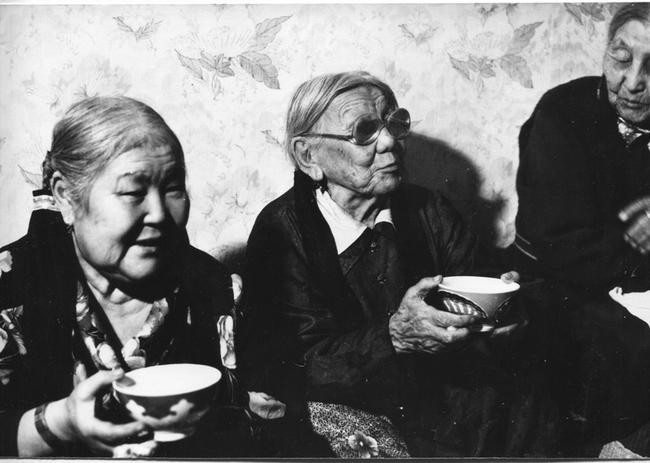

Он является обязательным элементом на столе при любом застолье, а также встрече важных гостей. Однако калмыцкий чай отличается от того, какой привыкли пить мы с вами. Впервые о нем упомянул великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин в своем дневнике. В нем говорилось, что это не напиток, а отдельное блюдо, которое готовится из кипятка, зеленого чая, молока, бараньего жира и соли. Учитывая состав, не сложно представить, что вкус не самый приятный.

Но сами калмыки считают, что с первого раза он никому не приходится по душе. Тем не менее такой чай обладает высокой калорийностью, поэтому способен утолить чувство голода на несколько часов. Русским же он напоминает больше бульон, чем напиток. И это не удивительно, ведь жира в нем больше, чем в традиционных первых блюдах любой страны мира.

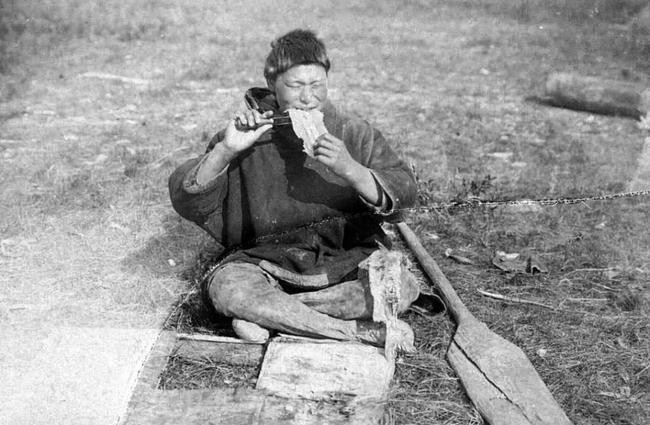

Излюбленный деликатес малых народов

Это отдельная тема для разговора, поскольку их взгляды на гастрономию сильно отличаются от русских. Одним из самых любимых лакомств у малых народов является замороженное трупное мясо таких животных, как морж, кит, олень и тюлень. Нас с вами подобная закуска повергнет в шок, поскольку она обладает очень резким зловонием, исходящим из-за присутствия в ней трупного яда. Для обычного человека угощение может стать смертельным, но у чукчей, эскимосов, нганасан и других северных народностей с малых лет выработан иммунитет к нейрину, путресцину и кадаверину.

На приготовление деликатеса уходит 6 месяцев. Тушу убитого животного закапывали в землю под прессом или помещали в болото, прикрывая торфом и ветками, где оно и доходило до готовности. Мясо нарезали тонкими кусочками, обильно присыпали солью и употребляли в пищу.

Бурятская чистоплотность

Привычки народов Севера никогда не понимали в центральной и восточной части России. Так, например, буряты совсем не моют посуду после еды, поскольку считают это дурной приметой. Почему так, спросите вы? Они верят, что грязь приносит счастье и благополучие.

По местным меркам достаточно просто облизнуть ложку и протереть миску подолом верхней одежды. После этого посуда была пригодна к повторному использованию. Подобная антисанитария нередко приводила к вспышкам инфекционных заболеваний, поэтому продолжительность жизни была относительно небольшой.

Гигиена

Народы Севера халатно относились не только к кухонной утвари. У них не было мыла, они никогда не мылись и практически не стирали одежду. Буряты могли ходить в одних и тех же вещах на протяжении нескольких лет, из-за чего от них исходило зловоние, что затрудняло общение приезжих с коренным населением.

Если у современного человека проблемы с пищеварением, он идет в аптеку и покупает соответствующие медикаментозные препараты. Но малые народы Севера и сегодня, как и несколько сотен лет тому назад, обходятся подручными средствами. При проблемах с желудком они используют рыбью желчь. Ее добывают из свежепойманной рыбы, которую тут же потрошат, и аккуратно извлекают внутренний орган. По традиции, он достается самому старшему и почтенному члену общины. Желчь глотается целиком без пережевывания. В некоторых случаях ее предварительно замораживают, чтобы она легче проходила по пищеварительному тракту.

Дома у ненцев строят женщины

Эта немногочисленная этническая группа проживает в тундрах неподалеку от Кольского полуострова. Ненцы на протяжении всей своей истории были кочевниками, занимающимися скотоводством, постоянно переезжающими с места на место. Традиционным жилищем у них являются чумы. Это своеобразные шатры, которые строятся из шкур животных, натянутых от длинного вертикального шеста, устанавливаемого по центру. Возле него всегда располагался очаг, который отвечал за обогрев и приготовление пищи. А роль кроватей выполнял лапник, накрытый мехом.

Самое удивительное заключается в том, что возведением жилищ у ненцев всегда занимались женщины. Но ничего странного в этом нет. Устройство шатров очень примитивно, поэтому разобрать и поставить его может одна женщина всего за несколько часов. Мужчины тем временем занимаются выпасом скота и добычей пропитания.

Обмен женами

У чукчей широко распространены так называемые групповые браки. Что это значит? Несколько моногамных семей объединялись вместе и жили. При этом делились не только едой и вещами, но и женами. Подобные отношения значительно повышали шансы на выживание в суровых северных широтах. Если глава одного семейства преждевременно умирал от какого-либо недуга или трагически погибал на охоте, то его супруге и детям было не о чем переживать. О них в любом случае будет, кому позаботиться. Русским подобное кажется чуждым и диким, но для малых народов, населявших крайний север России, в этом нет ничего постыдного или неправильного. В условиях вечной мерзлоты по-другому просто никак.

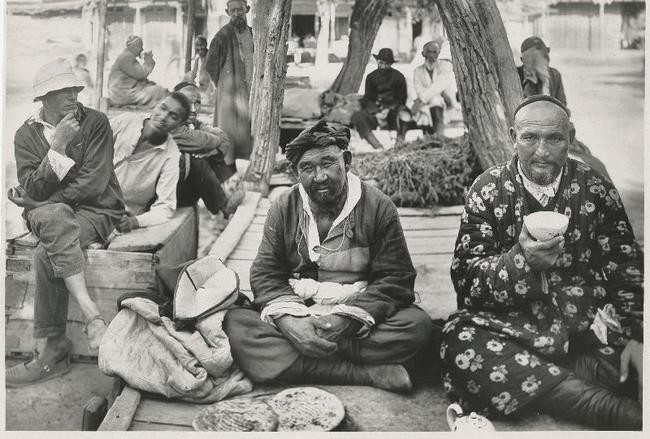

Узбекские манеры

Жители Узбекистана поражали русских своими привычками вести себя за столом. Так, например, плов они кушали не столовыми приборами, а руками. Это они объясняли тем, что при использовании ложки или вилки блюдо становится не таким вкусным и ароматным. Более того, приготовленный рис ассоциируется с живым организмом, который оскверняется при соприкосновении с какой-либо утварью.

Также узбеки считают, что желудочный сок лучше вырабатывается, если еду брать руками. Желудок быстрее подготавливается к приему пищи, что положительно сказывается на его работе и способствует максимально быстрому перевариванию и усвоению питательных веществ.

Не менее интересным является и то, что в Узбекистане практически не используют индивидуальную посуду. Плов подается на стол на общем подносе, с которого его сразу и берут все желающие. При этом важным является то, чтобы он находился строго по центру стола. Даже небольшое смещение от него в сторону считается неуважительным и оскорбительным.

После основной трапезы обязательно проходит чаепитие. Оно считается проявлением большого уважения хозяев к гостям. При этом пиала никогда не наполняется до краев, чтобы ее можно было пополнить несколько раз, тем самым продемонстрировав свое почтение. Полная чаша наливалась уже тогда, когда заканчивались темы для разговора.

Заключение

Вот такие странные гастрономические вкусы, привычки и обычаи существуют у малых народов Севера. Несмотря на то что они проживают с нами в одной стране, большинство из них остаются нам непонятным и чуждым. Некоторые даже вызывают полнейшее непонимание и отвращение. Но, как говориться, каждому свое, поэтому не нам их судить. Да и это ни к чему, ведь нас отделают тысячи километров. Мы существуем, словно в параллельных вселенных, которым, кажется, никогда не суждено встретиться. Поэтому русские живут по-своему, а представители малых народов так, как они привыкли. При этом каждый счастлив и всем доволен.

Напоследок хотелось бы отметить, у каждого народа свои обычаи и традиции, которые соблюдаются на протяжении многих лет. Некоторые из них очень даже странные, но и не уважать их тоже нельзя.

Источник

Традиции СССР, живущие и в наши дни

26 декабря Совет Республик ВС СССР принял декларацию о прекращении существования СССР.

От Советского Союза в наследство братским республикам осталось многое. Помимо крупных заводов и фабрик, университетов, больниц и школ от некогда мощного государства мы унаследовали и ряд традиций — где-то хороших, добрых, где-то показных, а где-то и непонятных…

Свадебные традиции

В советское время свадебные традиции народов СССР были сильно изменены. К семье относились как к новой ячейке общества, которая должна была соблюдать принципы коммунистической морали, а также принимать активное участие в строительстве коммунизма – нашего светлого будущего. Жених с невестой обязательно возлагали цветы к памятнику вождю или на братских могилах, чтобы проявить уважение к великим людям, к героям, совершившим подвиг.

В Душанбе вплоть до развала Союза был в моде выезд свадебного автокортежа за город, часто в Варзобское ущелье. Ну а вечером всех ждала «комсомольская» свадьба, которая редко обходилась без спиртного.

Многие из этих традиций сохранилось у нас и сейчас. Так же торжественно проходит во Дворцах бракосочетания регистрация, затем – возложение цветов к памятнику (сейчас чаще – основателю государства Саманидов). Но вместо поездки за город молодожены чаще выбирают прогулку по достопримечательностям. В Душанбе это обычно Ботанический сад, в Гиссаре – Гиссарская крепость и т.д.

Вечером, как положено, свадьба. Правда спиртного сейчас на столах почти не видно, да и гостей не так много. Не положено. Зато очень редки обязательные при Союзе пьяные драки после свадьбы.

Субботник вчера – сегодня хашар

Бесплатный труд в выходные дни на благо общества стали практиковать в начале советской власти. Традиционно субботники проводили в апреле, поскольку именно в этом месяце родился Ленин, а также состоялся первый субботник. Вождь пролетариата, несущий бревно на субботнике в Москве – этот эпизод был запечатлен на фото и картинах советских художников, — служил ярким примером для подражания всем жителям Союза. На предприятиях страны в этот день рабочие трудились бесплатно, а советское ТВ сообщало о небывалых трудовых успехах в «праздник освобождённого труда».

Строительство Большого Гиссарского канала

Поначалу он действительно был проявлением революционного энтузиазма. Под конец существования СССР это уже была обязаловка.

Субботники сохранилось и сегодня. В Таджикистане это понятие заменили традиционным восточным обычаем «хашар». Хашары стартуют с конца февраля, когда повсеместно начинают сажать деревья. Участвует в этих мероприятиях и сам президент страны.

Географические наименования – от Ленинабада к Гулистону

В Советском Союзе главная улица почти во всех городах, посёлках, районных и областных центрах носила имя Ленина. В Таджикистане имя Ленина носил и нынешний Худжанд. Кроме того, многие города, районы, колхозы и совхозы носили имена других руководителей Компартии или героев войны, труда, поэтов, а также были названы в честь важных дат – съездов, юбилеев революции, Победы и так далее.

В Таджикистане эту традицию соблюдают, но с изменением. Все имена бывших партийных вождей, героев войны и труда, не являющихся таджикистанцами, постепенно исчезают с карты республики. Теперь самые популярные названия местностей – Истиклол (Независимость), Вахдат (Единство), Сомони, Дусти (Дружба), Гулистон (Цветник).

Своя «изюминка» у названий в сельской местности. Там наряду с вышеупомянутыми именами запросто можно встретить джамоаты и села имени председателей колхозов, бригадиров и даже «уважаемых людей» этих мест.

Праздники. Названия меняем, суть оставляем

В Союзе с размахом отмечали все большие праздники: 7 ноября — День Октябрьской революции, 9 мая — День Победы, 8 Марта — Международный женский день, 1 Мая — Международный день трудящихся и другие.

В народе праздник 8 Марта с самого начала не считался Днём борьбы женщин за свои права, а просто был поводом для мужчин подарить цветы и сказать теплые слова своим любимым женщинам дома и коллегам по работе. Сейчас этот день в Таджикистане оставили праздничным, выходным, но объявив Днем матери.

Ну а мужчин было принято поздравлять 23 февраля – в День армии и флота. В нашей стране эту дату также не отменяли, оставив ее военную суть, но назвав Днем Национальной армии. В целом этот праздник уже много лет воспринимается на территории бывшего СССР просто как День мужчин. И, похоже, традиция поздравлять мужчин 23 февраля ещё будет сохраняться. Хотя бы потому, что для женщины «поздравление любимого на 23 февраля — лучшая инвестиция в 8 Марта».

Традиционно празднуем вместе со всеми бывшими братскими республиками и День Победы – 9 мая.

А вот в Международный день трудящихся – один из самых любимых весенних праздников – нас выходного лишили. Зато сейчас у нас есть Навруз, который с размахом отмечают в марте аж 4 дня подряд.

Напоследок скажем ещё об одной хорошей советской традиции, которая не прижилась в новых реалиях и наверняка не возродится. В СССР начиная с 13 декабря 1947 года традиционно накануне важных юбилейных дат снижали цены на товары народного потребления. Самое масштабное снижение цен — до 30% — было 1 апреля 1952 года. Сейчас этот день отмечают как День смеха. Очень подходит для нашей республики, ведь накануне всех праздников у нас появилась своя традиция – поднимать цены — порой втрое, а то и больше — на все продукты питания.

Символы, лозунги, флаги

В СССР большое значение придавалось государственной символике. Ее можно было увидеть почти повсеместно, но чаще всего – на вымпелах и грамотах. Отличившимся — тем, кто каким-то образом доказал свою полезность для общества — вручали наградные вымпелы, дипломы, грамоты; победители соцсоревнований, лучшие трудовые коллективы получали переходящее Красное знамя.

Неотъемлемой частью наглядной агитации были и вывешенные транспаранты с лозунгами типа «Планы партии – планы народа», «Пятилетку – за три года», «Даешь выполнение плана досрочно!» или же с цитатами из высказываний государственных лидеров.

Эта традиция неукоснительно соблюдается во многих странах бывшего соцлагеря до сих пор. У нас тоже можно увидеть плакаты с цитатами из выступлений президента страны Эмомали Рахмона.

Еще одна традиция, оставшаяся в наследство от СССР – любовь к флагу. Их часто вывешивали на зданиях государственных и общественных организаций, ими махали на праздниках счастливые строители коммунизма.

В независимом Таджикистане этому важному символу государственности придается большое значение. В ноябре 2009 года был принят закон, согласно которому 29 ноября ежегодно будет отмечаться День флага. 30 августа 2011 года в Душанбе был торжественно открыт самый высокий на то время флагшток — рекордных 165 метров. Он был внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Новый год с «Иронией судьбы»

Запах живой ёлки, мандаринов, праздничный стол, новогодние программы по телевидению до самого утра. Каждому, кто помнит, как встречали Новый год в Советском Союзе, знакомы все эти атрибуты.

Первой составляющей новогодней традиции был непременный новогодний «Голубой огонек», транслировавшийся по Первому общегосударственному каналу. С 1964 года он стал ежегодной новогодней передачей, и в течение двадцати лет именно песни и шутки из этой телепередачи сопровождали советский новогодний праздник.

Второй традицией в 1976 году стал фильм «Ирония судьбы, или С легким паром». Эту комедию Эльдара Рязанова показывали ежегодно, менялось только время начала показа.

Третьей традицией был праздничный стол – обязательно с оливье, мандаринами, «Советским шампанским», конфетами «Мишка на Севере».

После застолья компании выходили на улицу, чтобы отправиться на прогулку или просто поиграть во дворе в снежки.

Такими же традиционными, как оливье и мандарины, были новогодние «ёлки» — театрализованные представления для школьников. Те, кто во времена позднего застоя был школьником, хорошо помнит радостное предчувствие, наполнявшее предновогодние дни. Самым главным удовольствием от посещения «ёлки» были подарки — кондитерские наборы, упакованные в нарядные бумажные пакеты.

Наверное, именно потому, что Новый год был в СССР самым общим народным праздником, люди старшего поколения до сих пор вспоминают о нем с ностальгией и отмечают за праздничным столом во всех республиках бывшего Союза.

Кстати, Новый год-то уже скоро… Поспешим первыми поздравить всех с этим замечательным праздником!

Следите за нашими новостями на Facebook

Следите за нашими новостями на Facebook , Twitter и Telegram

Источник