Служба крови России: современное состояние и перспективы развития

Е.А. Селиванов, Т.Н. Данилова, И.Н. Дегтерева, М.Ш. Григорьян

ФГУ «Российский НИИ гематологии и трансфузиологии» ФМБА России, г. Санкт-Петербург

Трансфузиология №4, 2010

Аналитические данные о деятельности учреждений и подразделений службы крови за последние годы свидетельствуют о положительных тенденциях: стабилизировалось число учреждений и подразделений службы крови, увеличилось число доноров, число кроводач и плазмодач, объем заготавливаемой крови и компонентов. Положительными моментами также являются рост объема средней разовой дозы, увеличение числа доноров плазмы и объема плазмы, полученной методом плазмафереза. Внедрение новых технологий (карантинизации плазмы, лейкофильтрации, вирусинактивации) позволяет повысить уровень инфекционной безопасности гемотрансфузий. Указанные сдвиги в сфере производственной трансфузиологии благоприятно сказываются на обеспечении ЛПУ необходимыми и безопасными трансфузионными средами. Проведенный анализ позволяет положительно оценить прогноз дальнейшего развития производственной и клинической трансфузиологии в России.

Ключевые слова: служба крови, трансфузиология, гемотрансфузия.

Служба крови России представляет собой единую государственную систему, деятельность которой направлена на обеспечение потребностей лечебных учреждений в консервированной крови, ее компонентах и препаратах. Развитие и достижения производственной трансфузиологии являются одним из условий дальнейшего прогресса клини- ческой медицины, различных разделов хирургии, анестезиологии, реанимации, гематологии, клинической токсикологии, трансплантологии и других клинических дисциплин. Важность материалов, характеризующих производственные показатели деятельности отечественной службы крови подчеркнута в ряде работ.

В настоящем сообщении представлены данные о состоянии службы крови в 2009 году, а также в динамике по сравнению с 2002 годом. Материалами для мониторинга служили сведения официальных статистических отчетов (форма № 39) учреждений службы крови, подведомственных Министерству здравоохранения и социального развития. Одновременно анализировались и обобщались сведения, представленные в пояснительных записках к отчетам. В 2009 году в Российской Федерации функционировало 146 станций переливания крови и центров крови, 482 отделений переливания крови (ОПК) и 100 больниц, заготавливающих кровь (рис. 1). По сравнению с 2002 годом количество СПК сократилось на четверть, ОПК — вдвое, БЗК — в 3 раза (табл. 1).

Научно-исследовательские институты — 3

Станции переливания крови — 146

переливания крови — 482

Больницы, заготавливающие кровь — 100

Таблица 1

Количество СПК, ОПК, БЗК в Российской Федерации в 2002-2009 гг.

Учреждения службы крови

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Больницы, заготавливающие кровь (БЗК), имелись в республиках Дагестан (40), Алтай (11), Тыва (14), Бурятия (1), Саха (12), Алтайском крае (1), областях — Томской (4), Магаданской (2), Амурской (1), Сахалинской (4), Камчатском крае (5), Чукотском АО (5). Сведения о материально-технической базе службы крови представлены в таблице 2. В 2009 году по сравнению c 2008 годом продолжается снижение числа реакторов (на 4), суперцентрифуг (на 10), рефрижераторных центрифуг (на 62). При этом выросло число рефрижераторных центрифуг на шесть стаканов (на 7), число низкотемпературных прилавков и шкафов (на 174) и особенно аппаратов для проведения плазмафереза — почти на четверть (на 153 — 22,9%). По сравнению с 2002 годом отмечаются аналогичные, только в большей степени выраженные изменения.

Таблица 2

Материально-техническая база службы крови РФ

Наименование оборудования

2002

2008

2009

2009

в % к. 2008 г.

2009

в % к. 2002 г.

Объем реакторов, л

Фракционные столы, шт.

с крестовидным ротором, шт.

В том числе на шесть стаканов,

Аппараты для проведения

Сведения о количестве и структуре должностей в учреждениях и подразде-лениях службы крови представлены в таблице 3. Всего по России в 2009 году обеспеченность штатами составила 94,5%. Обеспеченность штатами в 2002 году была выше по сравнению с 2009 годом. Общее количество штатных должностей в 2009 году уменьшилось на 1445 ставок (3,9%), а занятых в заготовке крови, компонентов и стандартных сывороток — на 1596 ставок (6,4%). Структура кадров изменилась в связи с реформированием службы крови в 2005-2009 гг. Общие данные о донорстве и заготовке крови в 2009 году представлены на рисунке 2, а динамика донорства и заго- товки крови — в таблице 4. Общее число доноров в 2009 году по сравнению с 2008 годом возросло на 4,2% (77 126 человек), однако не достигло показателей 2002 г.

Штаты учреждений службы крови РФ 2002-2009 гг.

Штатные Занятые

Наименование должностей

2002

2009

% к 2002

2002

2009

% к 2002

Всего (сумма строк 1-5)

в заготовке крови,

Изменение количества доноров с 1999 по 2009 год представлено на рисунке 3, а соотношение платных и безвозмездных доноров по России в целом и по зонам — на рисунках 4, 5. Динамика изменения числа доноров в 2009 году по сравнению с 2008 годом и число доноров на 1000 жителей в различных зонах РФ иллюстрирована рисунками 6, 7. Выросло число доноров плазмы (на 11,6% по сравнению с 2008 г. и в 1,7 раза по сравнению с 2002 годом), иммунных доноров (на 6,6% по сравнению с 2008 г., на 19,8% — с 2002 г.), доноров клеток крови (на четверть по сравнению с 2008 г. и в 3,5 раза по сравнению с 2002 г.). Наиболее интенсивное повышение числа иммунных доноров и доноров клеток крови произошло в 2005-2009 годах (рис. 8). Несколько увеличилось общее число кроводач (на 1,9%), в том числе безвозмездных (на 1,8% с 2008 г.), но не достигло уровня 2002 г. — 83,1%. Важно отметить, что общее число плазмодач в 2009 году возросло по сравнению с предыдущим годом на 10,8%, а по сравнению с данными 2002 г. в 1,6 раза, а безвозмездных плазмодач на 11,1% и в 2 раза соответственно.

В 2002 г. 85% объема цельной крови заготавливалось в полимерные контейнеры, а в 2009 г. практически все учреждения службы крови заготавливали кровь и компоненты только в полимерные контейнеры. Применялись полимерные контейнеры производства НПО СИНТЕЗ (Курган) и зарубежных фирм TERUMO, GREEN CROSS, BAXTER. На станциях переливания крови в 2009 году было заготовлено 81,65% всей крови (в 2002 году — 68,8%), в ОПК — 18,3% (2002 г. — 30,8%), в больницах — 0,05% (2002г. — 0,4%). Все возрастающие объемы заготовки крови (рис. 9) в специализированных условиях отвечают современным требованиям. Объем заготовленной цельной крови в 2009 году увеличился по сравнению с 2008 годом на 7,5% и составил 1957401,8 л, по отношению к 2002 году этот показатель увеличился на 21,8%. Заготовка крови в 2009 году увеличилась во всех зонах Российской федерации (рис. 10), причем заготовка крови на 1 койку в 6 зонах из 9 значительно превышала среднероссийские показатели (рис. 11). Общее число донаций (плазмо- и кроводач) в различных зонах Российской федерации в 2009 году представлено на рисунке 12. В среднем по России приходится 25,7 донаций на 1000 населения, колебания составляли от 6,1 донации (Республика Ингушетия) до 63,8 и 58,1, соответственно в Липецкой и Ивановской областях.

В 2009 году 32 территории РФ из 80 представили данные о применении аутокрови и аутокомпонентов. Число аутодоноров составило 8405 человек (в 2007 г. — 5194 чел.), что составило 0,48% от их общего числа (в 2007 г. — 0,29%). Аутодонорами являлись подготавливаемые к плановым операциям беременные женщины, больные хирургического и ортопедического профиля. Наибольшее количество аутодоноров зафиксировано в Москве (3 000), Новосибирской области (1067), Кемеровской области (795), республике Чувашия (740). Несмотря на некоторое увеличение числа аутодоноров полученные данные позволяют считать, что аутодонорство пока не имеет заметного веса в обеспечении проводимой гемокомпонентной терапии.

За указанный период времени доля плазмы, полученная с помощью прерывистого плазмафереза, имеет тенденцию к росту. Увеличилась более чем в 3 раза по сравнению с 2002 годом доля плазмы, полученная методом аппаратного плазмафереза.

Таблица 4

Методы заготовки плазмы (% от общего объема)

Методы

2002

2008

2009

Спонтанное оседание эритроцитов

Расчетные показатели деятельности службы крови за 2005-2009 гг. приведены в таблице 5.

За указанные годы увеличилась доля форменных элементов крови использованных на производство компонентов крови. Доля плазмы, использованной в производстве компонентов, уменьшилась на 20%, а в производстве препаратов — почти вдвое. Более чем в 2 раза возросла доля «других расходов» и остатка. Это связано с уменьшением производства препаратов крови, а также с тем, что основной объем полученной плазмы направляется на карантинизацию. Производство консервированной крови, компонентов и препаратов учреждениями службы крови России представлено в таблице 6. Среди прочих причин — гемолиз, хилез, недоборы, контакт с больными гемотрансмиссивными инфекциями, повышение билирубина, ложноположительная реакция на ВИЧ. Обращает на себя внимание рост брака по разделу «Прочие причины», в 2009 году он превысил аналогичный показатель 2008 года и составил 24,1% от всего объема забракованной крови. Значительный объем забракованной крови частично обусловлен сомнительными результатами реакций на сифилис, гепатиты В и С, что, по-видимому, связано с применением недостаточно качественных тест-реактивов. Кроме того, в связи с повышенной активностью аланинаминотрансферазы забракована кровь еще 65625 доноров. Возможно, это обусловлено гипердиагностикой в связи с некачественными реактивами. Вероятно также наличие у доноров хронических заболеваний печени, некачественным питанием и вредными привычками. По графе «Другие причины» забракована кровь 35162 человек. Данные лица были временно отведены от донорства.

Согласно постановлению Правительства Российской федерации (21.06.08 г.) в 2008 году 15-ти станциям переливания крови были выделены средства из федерального бюджета на развитие службы крови по основным направлениям: техническое переоснащение учреждений службы крови, информатизация, развитие безвозмездного массового добровольного донорства.

Одной из главных задач службы крови является обеспечение безопасности гемотрансфузий, в первую очередь инфекционной. Несмотря на тщательный отбор, обследование доноров, кровь и компоненты крови, используемые для трансфузий, сохраняют опасность заражения реципинтов вирусными инфекциями. В 2009 году продолжается внедрение новых технологий, снижающих риск переноса инфекционных заболеваний. Важность этих акций подчеркнута в ряде работ. Наиболее широко распространена карантинизация плазмы, которая в 2009 году использовалась во всех регионах Российской Федерации.

По отношению к объему всей поступившей в клинику плазмы карантинизированная плазма в 2009 году составляет 74,5%. Безусловно, метод карантинизации плазмы дает положительный эффект, однако компоненты крови от тех же доноров используются без карантинизации: эритроцитсодержащие среды, концентрат тромбоцитов, криопреципитат. Ежегодно поступают сообщения о заражении реципиентов ВИЧ, гепатитами после трансфузий концентрата тромбоцитов эритроцитсодержащих сред. В практику службы крови активно внедряются также лейкофильтрация гемокомпонентов, вирусная инактивация плазмы, ПЦР диагностика.

Известно, что лейкофильтрация способствует уменьшению пороговой концентрации вирусов, содержащихся в крови и способных инициировать возникновение инфекционных заболеваний. Более 90% вирусов находится в структуре лейкоцитов, в связи с чем лейкодеплеция способствует снижению опасности заражения реципиентов гепатитами, ВИЧ-инфекцией, цитомегаловирусом и другими гемотрансмиссивными инфекциями. Лейкофильтрация осуществлялась с помощью отечественных и зарубежных лейкофильтров в 2009 году в 62 регионах Российской Федерации.

Таблица 5

Доля профильтрованных гемокомпонентов,

выданных в лечебно-профилактические учреждения РФ (%)

Наименование гемокомпонентов

Источник

Центры крови по стране

В научно-исследовательской деятельности института с самого начала наметились два направления — изучение терапевтической эффективности переливания крови при различных патологических состояниях и исследование обменных переливаний крови. Научно-практическими задачами института стали изучение и разработка вопросов, связанных с переливанием крови, внедрение метода переливания крови, обеспечение стандартными сыворотками и создание банка доноров.

Первый больной был госпитализирован в институт 2 июня 1926 г. К октябрю 1927 г. число операций переливания крови в институте составляло более 200, а к апрелю 1928 г. — уже около 400.

В апреле 1928 г. А. А. Богданов трагически погиб в результате эксперимента по переливанию крови, поставленного на самом себе. Институту было присвоено имя Богданова.

Все руководители Центра:

c 1926 по 1928 гг. — Богданов Александр Александрович (Малиновский),

с 1928 по 1931 гг. — Богомолец Александр Александрович,

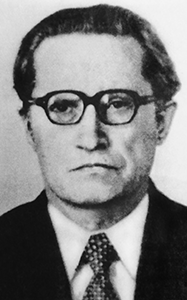

с 1932 по 1961 гг. — Багдасаров (Багдасарян) Андрей Аркадьевич,

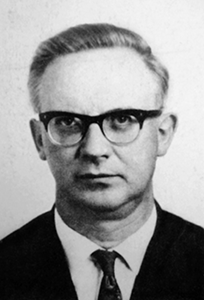

с 1961 по 1972 гг. — Киселёв Анатолий Ефимович,

с 1972 по 1982 гг. — Гаврилов Олег Константинович,

с 1982 по 1987 гг. — Федотенков Анатолий Григорьевич,

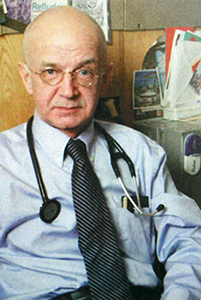

с 1987 по 2011 гг. — Воробьёв Андрей Иванович,

с 2011 г. по н. вр. — Савченко Валерий Григорьевич.

После гибели А. А. Богданова руководство Институтом переливания крови принял А. А. Богомолец — советский патофизиолог и общественный деятель, который работал в институте с 1926 г. по 1931 г. В этот период, наряду с вопросами переливания крови, в план работы института была включена гематологическая тематика, посвященная диагностике и лечению больных заболеваниями системы крови.

В историю института и медицинской науки А. А. Богомолец вошел как автор теории коллоидоклазии, которая, по его мнению, лежала в основе многих патологических состояний, в том числе аллергии и ряда заболеваний. Явлением каллоидоклазии объясняли летальные осложнения после переливания иногруппной крови.

Под руководством проф. А. А. Богомольца вырабатываются правила обследования доноров и формулируются теоретические основы учения о переливании крови. Готовится первый сборник работ Института. А. А. Богомолец организовал первую экспериментально-биологическую лабораторию для изучения проблемы «механизма действия переливания крови». Обоснование стимулирующего действия переливания крови, подтверждаемое большим числом экспериментальных и клинических исследований, способствовало внедрению метода переливания крови в лечебную практику больных терапевтического профиля.

В 1931 г. директором института был назначен А. А. Багдасаров, бессменно возглавлявший его на протяжении 30 лет.

Он был одним из выдающихся организаторов советского здравоохранения. В короткие сроки институт стал идеологом и создателем службы крови в СССР. С 1926 по 1940 годы были определены конкретные условия, обеспечивающие успешное применение переливания крови в мирное и военное время. Важнейшее значение имели наличие подготовленной организации службы крови в тылу, в армии и на флоте, формирование мощных донорских кадров, разработка методик консервирования и длительного хранения крови, наличие универсальной крови и организация её транспортировки, подготовка кадров врачебного и сестринского состава, владеющих методом переливания крови. Разрабатывались оригинальные отечественные методы гемотерапии при хирургических и внутренних заболеваниях, вопросы клиники и лечения болезней системы крови.

В 1935 г. достижения в области трансфузиологии были представлены на Международном конгрессе в Риме, а в 1937 г. — в Париже.

А. А. Багдасаров проделал большую работу по созданию республиканских институтов переливания крови (ИПК): Грузинский ИПК, Узбекский, Азербайджанский, Львовский, Армянский, Кировский, а также многочисленных станций и отделений переливания крови в СССР.

К началу Великой Отечественной войны в стране существовала разветвлённая функционирующая по единым правилам служба крови, благодаря которой советская армия была полностью обеспечена донорской кровью. Это была хорошо организованная система, представленная 7 институтами, 170 станциями и 1778 кабинетами переливания крови.

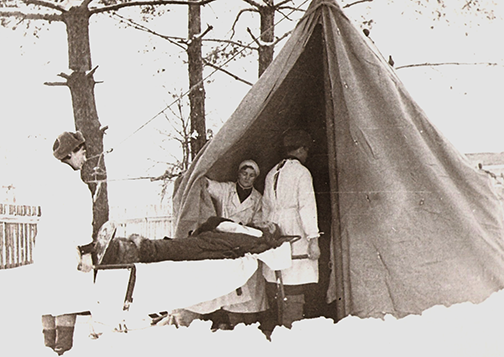

Особая большая глава истории НМИЦ гематологии — период Великой Отечественной войны.

Главным трансфузиологом Советской Армии во время войны был директор института А. А. Багдасаров. Именно им и П. Л. Сельцовским были составлены первые инструкции по переливанию крови для военврачей.

Под руководством Института была осуществлена массовая заготовка крови и кровезамещающих жидкостей для обеспечения потребностей лечебных учреждений фронта и тыла.

Сотрудники института регулярно выезжали во фронтовые госпитали, где переливали свежезаготовленную консервированную кровь раненым, обучали этому методу персонал. В 1942 г. под Смоленском военврачом А. Е. Киселёвым была организована первая подвижная фронтовая станция переливания крови.

На полуторках со своей станцией переливания он следовал за наступавшими частями Советской Армии и обеспечивал фронт необходимой консервированной донорской кровью. Эта инициатива легла в основу создания передвижных станций переливания крови, которые успешно действовали на всех фронтах войны.

Служба крови на основе научных и организационных методик, разработанных в Институте переливания крови, обеспечила за годы войны более 7 млн трансфузий, перелив около 3 млн литров крови.

В 1944 г. за заслуги перед Отечеством Институт награжден Орденом Ленина и переименован в Центральный Ордена Ленина институт переливания крови (ЦОЛИПК).

О целесообразности отказа от переливания цельной крови и перехода на компонентную гемотерапию одним из первых в стране заявил В. А. Аграненко.

В послевоенные годы Институт разрабатывал проблемы воздействия переливаемой крови и её компонентов на организм больного, вопросы безопасности трансфузионной терапии и её эффективности. Была разработана проблема резус-фактора, и получила развитие иммуногематология. Начаты также новые исследования по консервированию тканей и костного мозга для трансплантации в клинике, фракционированию белков плазмы с целью получения ценных лечебных препаратов крови.

Все названия Центра:

1926 г. — Институт переливания крови,

1938 г. — Центральный институт переливания крови (ЦИПК),

1944 г. — Центральный ордена Ленина институт переливания крови (ЦОЛИПК),

1976 г. — Центральный ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени институт гематологии и переливания крови,

1981 г. — Центральный ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени НИИ гематологии и переливания крови Минздрава СССР (ЦНИИГПК),

1988 г. — Всесоюзный ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гематологический научный центр Минздрава СССР (ВГНЦ),

1991 г. — Всесоюзный гематологический научный центр АМН СССР (ВГНЦ),

1993 г. — Гематологический научный центр РАМН,

1993 г. — Государственное некоммерческое учреждение Гематологический научный центр РАМН,

2001 г. — Государственное учреждение Гематологический научный центр РАМН,

2009 г. — Учреждение Российской академии медицинских наук Гематологический научный центр РАМН,

2010 г. — Федеральное государственное бюджетное учреждение Гематологический научный центр Минздравсоцразвития РФ,

2012 г. — ФГБУ ГНЦ Минздрава России,

2017 г. — ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России.

Одной из главных заслуг А. А. Багдасарова является подбор сильных научных кадров и их сохранение в период разгрома медицинской науки и биологии в 1948—1953 годах. При А. А. Багдасарове была создана сильная гематологическая клиника, которую возглавлял сначала Х. Х. Владос, а потом — М. С. Дульцин.

В эти же годы в клинику пришёл один из самых ярких гематологов института Ю. И. Лорие.

После смерти А. А. Багдасарова последующее десятилетие институтом руководил А. Е. Киселёв.

Он организовал исследования, посвящённые массовой заготовке крови и её компонентов, методам криоконсервирования крови, разработке препаратов крови и кровезаменителей (альбумина, гамма-глобулина, протеина). А. Е. Киселёвым начат важнейший поворот от переливания цельной крови к переливанию её компонентов — эритроцитов, тромбоцитов и плазмы. Анатолий Ефимович мобилизовал коллективы институтов и станций переливания крови страны на разработку принципов безвозмездного донорства и его внедрения в практику, разработал методы заготовки крови и её компонентов в выездных условиях, структуру и оснащение выездных бригад.

Главной задачей службы крови является обеспечение лечебных учреждений донорской кровью, ее компонентами и препаратами. Среди различных форм донорства наиболее важным является безвозмездное донорство. Проводятся ежегодные учения—выезды по выездной заготовке крови бригадами по 20—25 человек. В составе бригад много молодежи — новичков. Длительность выездов составляла 2—3 недели. Районы выездов были самыми разнообразными: Тульская область, Грузия, Украина…

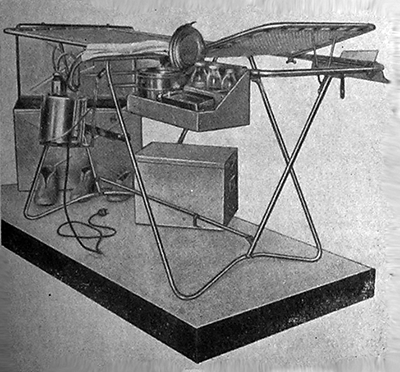

Создана специальная лаборатория (конструкторское бюро), которое разрабатывало оборудование для выездных бригад: донорские столы с подвесными приспособлениями, ящики-укладки для перевозки материалов, флаконов, систем для взятия крови, термоизоляционные контейнеры для перевозки заготовленной крови.

Составлена техническая документация на новую передвижную станцию по заготовке крови на автомобиле. Павловский автомобильный завод выпустил типовой автобус ПАЗ с раскладными столами для взятия крови и специальными приспособлениями.

Директором Института с 1972 по 1981 гг. был О. К. Гаврилов. Заслугой его как директора Центрального института гематологии и переливания крови явилось развитие под его руководством наиболее актуальных проблем в службе крови и трансфузиологии.

Среди них — разработка и внедрение пластикатной аппаратуры для службы крови, современных консервирующих растворов для крови и её компонентов; развитие проблемы фракционирования донорской крови на компоненты; разработка проблемы кровезаменителей, в частности, с функцией переноса кислорода; разработка и развитие методов исследования донорской крови для предупреждения вирусного заражения; издание современных руководств и справочников по производственной и клинической трансфузиологии; развитие широких международных связей, в частности, с США, позволивших проводить исследования на современном уровне и повышать научную квалификацию сотрудников; широкая разработка проблемы свёртывания крови. В годы его руководства в институте были открыты новые типы гемоглобина, внедрено иммунологическое типирование по HLA антителам; начата разработка кровезаменителей переносчиков кислорода и искусственной крови, лишённой групповых антигенов; созданы первые гибридомы, продуцирующие моноклональные антитела.

О. К. Гаврилов четко сформулировал цель, задачи и место трансфузиологии в здравоохранении, ведь до него трансфузиология не имела строго очерченного предмета изучения, не являлась специальностью. Им была расширена клиническая база за счет создания филиалов, развернуты работы по новым научным направлениям, т. к. он понимал, что служба крови, гематология могут развиваться только на стыке дисциплин, противоположных мнений, новых технологий. О. К. Гаврилов ввел понятие «гравитационной хирургии крови».

В 1976 году институт был награждён орденом Трудового Красного Знамени за заслуги в развитии здравоохранения, медицинской науки и подготовке кадров и получил название Центральный научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови (ЦНИИГПК). Институт продолжал активно разрабатывать фундаментальные и прикладные вопросы клинической и экспериментальной гематологии, трансфузиологии, интенсивной терапии, трансплантации костного мозга.

С 1982 по 1987 гг. Институтом руководил А. Г. Федотенков.

В Институте были разработаны эффективные методы долгосрочного хранения костного мозга в условиях глубокого холода. Проведены фундаментальные теоретические и экспериментальные исследования в области криобиологии кроветворных тканей и органов. На долю Федотенкова пришлись годы тяжелой борьбы за сохранение научных кадров.

В 1987 г., когда Институт переливания крови был преобразован во Всесоюзный гематологический научный центр (ВГНЦ), его возглавил академик РАМН А. И. Воробьёв.

В Институт пришли молодые специалисты из медицинских институтов и биофака МГУ, успевшие поработать в клиниках Германии, США, Англии. При этом «утечки мозгов» практически не произошло. Наряду с молодежью работали и ветераны.

При создании ВГНЦ предполагалось тесное взаимодействие гематологии с трансфузиологией. Но было ясно, что заниматься чистой гематологией не удастся, и не нужно. Современная терапия острых лейкозов, трансплантации костного мозга заставили обратиться к разным сторонам интенсивной терапии, поскольку все органы больного оказывались тяжелейшим образом повреждены. Без интенсивной заместительной терапии противоопухолевая терапия непереносима. Именно А. И. Воробьеву и его сотрудникам принадлежит заслуга внедрения в отечественную медицинскую практику программной терапии острых лейкозов, которая дала возможность более не рассматривать острые лейкозы как неизлечимые заболевания.

Научный коллектив ВГНЦ под руководством А. И. Воробьёва внёс принципиальный вклад в развитие современной гематологии, как в клинико-морфологическом, так и в экспериментальном отношении. Им совместно с Чертковым И. Л. была разработана схема кроветворения, которая лежит в основе всех современных работ по лейкемогенезу. Разработана оригинальная теория опухолевой прогрессии лейкозов.

А. И. Воробьёв занимался изучением радиационной патологии. Им было дано классическое описание патогенеза лучевой болезни, создана единственная в мире комплексная система биологической дозиметрии, включая анализ кинетики клеточных популяций, анализ хромосомных перестроек и морфологических изменений тканей. Это привело к разработке теоретических основ патогенетической интенсивной терапии в лучевой патологии, гематологии и других состояний, характеризующихся массовым распадом тканей. Незаменимость такой терапии наглядно подтверждена при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. в огромных количествах нужны были плазма, кровь и особенно тромбоциты для пациентов, поступивших в подведомственные московские больницы в период агранулоцитоза и тромбоцитопении. Осуществлена разработанная ранее технология прерывистого тромбоцитафереза. Широко применялся лечебный плазмаферез.

ГНЦ возглавляет гематологическую часть Национальной программы ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, проводя большую лечебную и научную работу с пострадавшими от аварии. НМИЦ гематологии является ведущим членом Международного консорциума по изучению влияния радиации на здоровье.

Велик вклад А. И. Воробьёва в разработку методов терапии краш-синдрома при землетрясениях и в создании новых, соответствующих современному развитию средств доставки и эвакуации, принципов оказания трансфузиологической помощи в очагах стихийных и техногенных массовых катастроф.

После землетрясения в Армении (Спитак и Ереван) в 1988 г. Центром создана бригада помощи, которая со своим запасом плазмы, со своей передвижной станцией, со своими аппаратами гемодиализа, с разработанной тактикой ведения синдрома сдавливания вылетела в Ереван. Массивный плазмаферез, переливания свежезамороженной плазмы, гемодиализ позволили избежать ампутаций даже в случаях открытых переломов значительно сдавливавшейся в завалах конечности.

В конце 80-х годов начата плановая трансплантация почки. Трансплантация костного мозга, лечение лейкозов, гемотосарком, лимфогрануломатоза идут с результативностью, соответствующей мировым достижениям.

В Центре разрабатывается трансфузиологическая программа, меняющая подход к заготовке компонентов крови, их применению в экстремальных условиях.

Открываются новые отделения и лаборатории: отделения патологии эритрона и химиотерапии лейкозов, анестезиологии и реанимации, неотложной гематологической помощи, лаборатория медиаторов иммунитета и кроветворения и др.

Открыта лаборатория СПИДа и гепатита, модернизирована лаборатория получения тромбоцитов, разработано производство VIII и IX факторов свертывания крови.

После террористического акта в Беслане в 2004 г. станция переливания крови Центра приняла 1600 безвозмездных доноров крови. Центр был готов обеспечить всех нуждающихся эритроцитами и плазмой.

Разрабатываются фундаментальные научно-прикладные исследования в области клинической и экспериментальной гематологии, трансфузиологии, включая разработку новых методов профилактики, диагностики, новых форм организации донорства и службы крови.

Работы коллектива под руководством А. И. Воробьёва получили заслуженное признание в нашей стране и за рубежом.

С 2011 г. и по настоящее время Федеральное бюджетное государственное учреждение Гематологический научный центр Минздрава РФ (с 2017 г. — Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации) возглавляет академик РАН, профессор, доктор наук В. Г. Савченко.

Источник