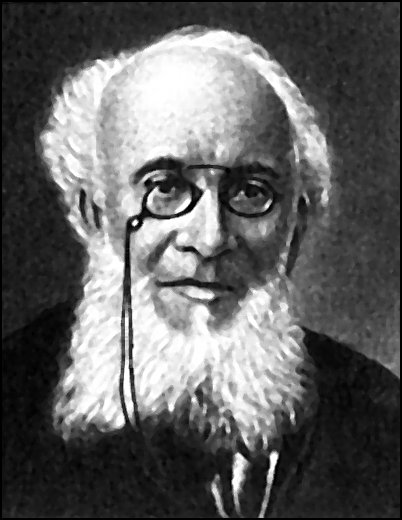

Петр Семенов-Тян-Шанский (1827 г. – 1914 г.)

Бывают три типа географов – путешественники, краеведы и организаторы. Петр Петрович был и тем, и другим, и третьим.

Л. С. Берг. «Географическое общество за 95 лет»

Русский географ, ботаник, энтомолог, общественный деятель, статистик, искусствовед и путешественник. Первым из европейцев исследовал Тянь-Шань. Открыл горный массив Хан-Тенгри. Инициировал ряд экспедиций в Центральную Азию. Организовал первую перепись населения в России. Его именем названы 11 географических местностей: вершины на Шпицбергене, в Центральном Тянь-Шане, Монгольском Алтае, хребты на правом берегу р. Юкон и к югу от оз. Кукунор, перевал и ледник в горах Тянь-Шаня, пролив в Карском море и др., а также многие растения и животные.

Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский (до 1906 г. Семенов) – уникальное явление в истории географической науки, богатой яркими личностями. Он сочетал в себе таланты, редко соединяющиеся в одном человеке, что позволило ему не только добиться больших успехов во многих научных областях, но также стать организатором географических исследований и положить начало эпохе завоевания русскими Центральной Азии.

Семенов родился 14 января 1827 г. в с. Урусово Рязанской губернии в семье отставного военного, участника войны 1812 г. Его родители были людьми высокой культуры. Они водили знакомство со многими известными литераторами и артистами. Дом в поместье Семеновых был настоящим культурным центром: здесь устраивались литературные вечера, звучали стихи и музыка. Когда Пете исполнилось пять лет, умер отец. Мать, отличавшаяся слабым здоровьем, безвыездно жила в деревне. Петя с головой ушел в книги и начал «путешествовать» по имению, серьезно занялся ботаникой.

К тринадцати годам мальчик знал французский, немецкий и английский языки. В доме была богатая библиотека, и он, никем не контролируемый, с упоением читал Ломоносова, Пушкина, Карамзина, Державина, Гете, Шиллера, Вольтера, Скотта, Байрона и др. Иностранных авторов Петя предпочитал читать в подлинниках.

Осенью 1841 г. Семенова отдали в Петербургскую школу гвардейских прапорщиков. Через четыре года он блестяще закончил ее, но, несмотря на протесты родных, отказался от военной карьеры и поступил на физико-математический факультет Петербургского университета.

По окончании университета летом 1848 г. молодой ученый вместе со своим другом Н. Я. Данилевским совершил небольшое путешествие. Пешком они прошли из Петербурга в Москву, собирая по дороге ботаническую коллекцию. На следующий год Семенов провел большую экспедиционную работу по исследованию черноземного пространства России. На основе полученных материалов он написал диссертацию на степень магистра по теме «Придонная флора в ее отношениях к растительности Европейской России». Эта работа не утратила своего значения по сей день.

Данилевский познакомил Семенова с петрашевцами[22]. Это чуть не привело к крутому повороту в его судьбе. После ареста Данилевского у Петра Петровича в его отсутствие был проведен трехдневный обыск, однако никаких компрометирующих материалов полиция не нашла, и Семенов остался на свободе. Это, однако, не заставило его отвернуться от прежних товарищей. Известно, что по дороге на Тянь-Шань путешественник заезжал к Достоевскому, который находился в ссылке.

Связь с петрашевцами, однако, не помешала Русскому географическому обществу сделать молодого ученого своим действительным членом. Он стал заведовать библиотекой общества, а также по его поручению занялся переводом части труда знаменитого в то время географа К. Риттера «Землеведение Азии», посвященного Южной Сибири и Китаю. Именно это натолкнуло молодого ученого на мысль о путешествии в таинственные Небесные Горы – Тянь-Шань, куда не ступала еще нога европейца. Однако пока это была только идея. Множество дел отвлекало Петра Петровича от реальных шагов в этом направлении.

Неожиданно на Семенова обрушилось несчастье. Тяжело заболела его страстно любимая жена. Когда ученый узнал о том, что ее болезнь неизлечима, он сам заболел тяжелым нервным расстройством и едва не умер. Но все же Петр Петрович сумел взять себя в руки. По свидетельству внучки, ему «…после кончины жены жизнь казалась конченной… Но возникла мысль: если жизнь себе кажется ненужной, то расстаться с ней можно для пользы науки, отечества…» Поэтому Семенов и решил отправиться в опасное путешествие на территории, где рыскали разбойничьи шайки, бушевали кровавые распри между местными племенами, а европейцев считали шпионами, подвергали жестоким пыткам и казнили.

Будущего путешественника всегда отличала обстоятельность в подготовке к любому делу. Всю жизнь он любил повторять: «Прежде всего – система, система – это все!» В данном случае, с его точки зрения, следовало углубить знания. В 1852 г. ученый отправился в Берлинский университет, где занимался всесторонней подготовкой к экспедиции. В Германии он посетил Рихтера и Гумбольдта, автора пользующейся большой популярностью теории о вулканическом происхождении гор Внутренней Азии. По его предположению, здесь должны располагаться огромные вулканы, едва ли не самые большие на планете. В это время Семенов, большой поклонник Гумбольдта, практически не сомневался в правильности таких выводов, хотя русский ученый-путешественник по Средней Азии И. Мушкетов уже тогда считал эти представления «уродливыми». Но именно Семенову суждено было опровергнуть неверную теорию. Однако пока он направился в Италию и 17 раз поднялся на Везувий, чтобы составить представление о явлениях вулканизма.

Наконец подготовка была завершена. В мае 1856 г. Семенов на почтовой тройке отправился в военную крепость Верный (Алма-Ата) в Заилийском Алатау, откуда предполагал начать путешествие. Он хотел проникнуть к оз. Иссык-Куль, известие о котором дошло до европейцев от буддийского монаха Сюань Цзяна, путешествовавшего в этих местах еще в VII в. Более достоверными сведениями об этих краях ученые того времени не располагали.

Путешествие началось в начале сентября. Вместе с Семеновым к Иссык-Кулю шли 10 казаков конвоя, крепостной слуга и 2 казаха-проводника. С плоскогорья Уч-Мерке путешественники впервые увидели снежные цепи Тянь-Шаня, а чуть позже с вершины одной из сопок им открылась водная гладь огромного высокогорного озера, которое китайцы называли «Же-хай» – Теплое море. Это и был Иссык-Куль. По долине р. Тюп отряд спустился к озеру. Здесь, на открытом для обозрения мысе Тюпского залива, провели всего 2–3 часа. Боясь нападения враждебных сарыбагишей, ночь провели в ущелье, а затем вернулись в Верный.

Однако на этом экспедиция не закончилась. Семенов решил обследовать западное побережье озера. Вскоре путешественник вернулся на озеро с охранительным отрядом из сорока казаков и нескольких проводников. Уже через несколько часов пути спутникам Семенова пришлось применить оружие. На караван кокандских купцов, идущий в Верный, напали сарыбагиши. Казаки бросились их преследовать, но разбойники зажгли степь, и русские были вынуждены остановиться.

Путешественникам нужно было незаметно пройти в Чуйскую долину через Буамское (Боамское) ущелье, которое просматривалось со стороны кокандских сторожевых постов. Кроме того, здесь орудовали шайки сарыбагишей. Ночью неподалеку от лагеря слышались выстрелы, но все обошлось благополучно. Более того, после ущелья на пути отряда оказалось несколько аулов сарыбагишей. В первом же ауле Семенов заявил, что идет как друг, и новость мгновенно распространилась по соседним селениям. Дальше его встречали как гостя, но на всякий случай ночью путешественники продолжали выставлять охрану. Проводить исследования можно было беспрепятственно. Поэтому вскоре экспедиция установила, что «Чу, спускаясь с Тянь-Шаньского нагорья, протекает мимо озера», то есть, вопреки мнению Риттера и других европейских географов, истоки реки не имеют к нему никакого отношения.

В Верный экспедиция возвратилась в начале октября. В это время года путешествовать по Тянь-Шаню было невозможно. Зиму 1856–1857 гг. Петр Петрович провел в Барнауле, изучая ботанические и геологические коллекции, а весной вернулся в Верный, чтобы осуществить новое путешествие. Предстояло выйти на южное побережье Иссык-Куля, дойти до северного склона Терскей-Алатау и взойти на один из перевалов.

Вторая экспедиция Семенова отправилась в путь 28 мая 1857 г. На этот раз в ее составе было 58 человек, в т. ч. художник, а также 70 лошадей и 12 верблюдов. Вместе с ними шел отряд одного из султанов Большой Орды Тезек, в котором наcчитывалось 1500 всадников. По наущению Перемышльского, нового начальника Верного, Тезек должен был оказать помощь богинцам, склонявшимся к переходу в русское подданство, против сарыбагишей. Весть о таком большом войске вскоре разнеслась по аулам. Сарыбагиши бежали, и это дало возможность спокойно провести исследования. Отряд Семенова беспрепятственно поднялся на Терскей-Алатау по Заукинскому проходу и добрался до сыртов[23] Нарына, где было собрано около тридцати видов альпийской растительности. Многие из них были неизвестны науке, в т. ч. альпийский лук, известный сейчас как лук Семенова (Alium Semenovi). Благодаря этому растению китайцы называли эту часть Тянь-Шаня Цу-линь – Луковыми горами.

Спуститься к р. Нарын Семенов не решился. Слишком устали и люди, и животные. К тому же на сырты ученый пришел с отрядом всего из шести человек. Основные силы остались в лагере. А бояться было чего: на обратном пути путешественники увидели поляну, усеянную трупами людей и лошадей, вмерзшими в землю. С такими зрелищами путники сталкивались не раз. А однажды лошадь Семенова, испугавшись трупа, чуть не сбросила его в пропасть.

Впрочем, на отряд пока никто не нападал. Только однажды во время небольшой экскурсии Семенову и его сопровождению из 15 человек встретилось 30 барантачей-разбойников. Силы были неравные, и ученый решился на отчаянный поступок. Он кинулся на лошади навстречу врагу. Лошадь внесла его в самый центр вражеского отряда. Вдруг барантачи соскочили с лошадей, положили на землю свои кремневые ружья и сдались в плен. Взяв двух заложников, путешественники благополучно вернулись на базу, взяв с барантачей обещание, что те не будут нападать на бегинцев.

Основной базой отряда Петра Петровича стал аул бегинского манапа (князя) Бурамбая, у которого незадолго до прихода русских и Тезека сарыбагиши увели в плен одну из жен и трех невесток. Кроме того, сарыбагиши вытеснили его из Заукинской долины, где находились пашни и сады манапа. Он надеялся на помощь русских и всячески помогал им. Поэтому когда Семенов высказал желание идти к Хан-Тенгри («Властелину неба»), Бурамбай охотно выделил ему 70 лошадей, 10 верблюдов и 6 проводников.

Поднявшись на Кокджарский перевал, путешественники увидели горный массив Хан-Тенгри и спустились в долину р. Сары-Джас к его подножию, а отсюда произвели ряд радиальных выходов для изучения окрестностей, в т. ч. одного из сарыджасских ледников и истоков р. Сары-Джас.

На обратном пути, посетив долину Текеса и обнаружив там пласты каменного угля и каменноугольные известняки, отряд вернулся на основную базу. Оказалось, что за время их путешествия султан Тезек был захвачен в плен одним из завистников и может быть передан сарыбагишам. Русские бросились на помощь и усмирили врагов Тезека, который к тому времени уже сумел бежать. Следующий выход Семенов сделал на Курментинский перевал и 29 июня 1857 г. вернулся в Верный. Его приключения в горах Тянь-Шаня закончились.

Научные результаты этих двух путешествий, совершенных всего за два летних периода, огромны. По собственным словам Семенова, он «проложил путь со стороны России в глубь Центральной Азии, в совершенно недоступные до тех пор для географической науки недра самой центральной из горных систем азиатского материка – Тянь-Шаня». Кроме того, что он впервые проник на территории, которые европейцами еще не посещались, ученый сумел установить происхождение Тянь-Шаня и его геологический возраст, опровергнуть теории Гумбольдта и Рихтера – непререкаемых научных авторитетов того времени. Он сумел доказать, что снеговая линия в Тянь-Шане в связи с континентальным климатом проходит гораздо выше обычного, на уровне почти 4 тыс. м над уровнем моря. Было установлено, что оз. Иссык-Куль является бессточным. Привезены коллекции растений и минералов.

Петр Петрович и не думал, что этим его путешествия будут закончены. Он считал проделанную работу лишь началом исследований. Однако на организацию следующей экспедиции средств у Русского географического общества не оказалось. Пришлось заняться другими проблемами.

Семенов стал руководить отделом физической географии общества, потом, с 1873 г., почти полстолетия, до самой смерти, возглавлял Географическое общество. Это при его содействии были осуществлены путешествия Пржевальского, Потанина, Северцева, Грум-Гржимайло, Певцова, Козлова и др.

В 1864 г. ученый возглавил Центральный статистический комитет, составил схему экономических районов Европейской России, провел первую перепись в стране и написал ряд классических научных статей по статистике и экономической географии.

В 1889 г. он возглавил Русское энтомологическое общество и не оставлял этой работы до конца жизни. Вместе с сыном Андреем Семенов собрал самую крупную в мире коллекцию насекомых, которая насчитывает около 700 тыс. экз. и сейчас хранится в Зоологическом музее Российской академии наук.

За заслуги перед наукой Семенов в 1864 г. был награжден малой золотой медалью Географического общества. Позже стал почетным членом Российской академии наук и около 70 научных обществ России и Европы. Его огромный авторитет и заслуги стали основой для того, чтобы в год 50-летия первой Тянь-Шаньской экспедиции специальным законом к фамилии Семенов было добавлено почетное имя Тян-Шанский.

Малоизвестной областью деятельности Семенова-Тян-Шанского являются его работы в области искусствоведения. Он собрал одну из самых крупных в мире коллекций картин «малых голландцев», причем подбор картин осуществлялся таким образом, чтобы они дополнили коллекцию Эрмитажа. В 1906 г. ученый издал на французском языке каталог своей коллекции, который известен на Западе под названием «Семеновский». Знания его в этой области были так обширны, что с ним специально приезжали консультироваться многие ученые-искусствоведы. 3476 гравюр поступили в Эрмитаж еще при жизни Петра Петровича, а 720 картин были переданы по завещанию после смерти ученого 11 марта 1914 г.

Перу Семенова-Тян-Шанского принадлежит множество научных работ, оказавших очень большое влияние на развитие географической науки. Свои путешествия он описал в книге «Путешествия в Тянь-Шань» (1858).

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Источник

Семёнов-Тян-Шанский

Семёнов-Тян-Шанский, Пётр Петрович

| Систематик живой природы | |

| |

| Произведения этого автора находятся в общественном достоянии. Вы можете помочь проекту, добавив их в Викитеку и разместив ссылку на них на этой странице. | |

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое «Семёнов-Тян-Шанский» в других словарях:

Семёнов-Тян-Шанский — (до 1906 г. Семёнов) Пётр Петрович (1827–1914), российский географ, статистик, общественный и государственный деятель. С 1849 г. участвовал в экспедиции на Русской равнине и в работе Русского географического общества. В 1853–55 гг. вёл… … Географическая энциклопедия

СЕМЁНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ — (до 1906 Семёнов) Пётр Петрович (1827 1914), географ, статистик, общественный деятель, почётный член Петербургской АН (1873). Брат Н. П. Семёнова. Вице председатель и глава Русского географического общества (с 1873) и Русского энтомологического… … Русская история

СЕМЁНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ — Вениамин Петрович (1870 1942), рус. сов. географ и статистик, проф. (1919) Сын П. П. Семенова Тян Шанского. Окончил естеств. отделение физико математич. ф та Петерб. Ун та (1893) Принимал участие в проведении первой переписи нас. России 1897. В… … Демографический энциклопедический словарь

СЕМЁНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ — (до 1906 Семенов) Петр Петрович (1827 1914), рус. географ и статистик, обществ. деятель, чл. Петерб. АН (1873). Организатор и участник мн. науч. экспедиций, в 1856 57 исследовал Тянь Шань. В 60 90 х гг. возглавлял центр гос. статистич органы. Был … Демографический энциклопедический словарь

СЕМЁНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ — (до 1906 Семенов) Петр Петрович (1827 1914), географ, статистик, общественный деятель. Руководитель Русского географического общества (с 1873) и Русского энтомологического общества (с 1889). В 1856 57 исследовал Тянь Шань, составил первую схему… … Современная энциклопедия

Семёнов-Тян-Шанский — Семёнов Тян Шанский, Владимир Вениаминович … Морской биографический словарь

Семёнов-Тян-Шанский — I Семёнов Тян Шанский Андрей Петрович [9(21).6.1866, Петербург, 8.4. 1942, Ленинград], советский энтомолог. Сын П. П. Семёнова Тян Шанского (См. Семёнов Тян Шанский). В 1885 89 учился на естественном отделении Петербургского университета … Большая советская энциклопедия

Семёнов-Тян-Шанский, Пётр — портрет работы Валентина Серова Памятник бюст Семёнову Тян Шанскому в сквере напротив географического корпуса АГУ в Барнауле Систематик живой прир … Википедия

Семёнов-Тян-Шанский П. П. — СЕМЁНОВ ТЯН ШÁНСКИЙ (до 1906 Семёнов) Пётр Петрович (18271914), географ, статистик, обществ. деятель, поч.ч. Петерб. АН (1873). Брат Н. П. Семёнова. Вице пред. и глава Рус. геогр. об ва (с 1873) и Рус. энтомологич. об ва (с 1889). В… … Биографический словарь

Семёнов-Тян-Шанский В. — Вениамин Петрович Семенов Тян Шанский (8 апреля 1870, Санкт Петербург 8 февраля 1942, Ленинград) русский географ, автор фундаментальных работ по районированию, городскому и сельскому расселению. Содержание 1 Образование … Википедия

Источник