У каждой страны есть своя история

Происхождение гербов. Геральдика.

Введение

Человечество устроено так, что разного рода символы и знаки занимают важное место в жизни общества. Есть среди них те, что служат оригинальными отличительными знаками конкретного человека, семьи, организации, города или государства. О них мы и поговорим на следующих занятиях, познакомимся с историческими дисциплинами, изучающими эти знаки и символы, при этом особое внимание уделим государственной символике.

Гербы (слева направо): журналиста А.А. Симонова (рис. Е.А. Комаровского), г. Лилль (Франция), Бельгии.

Государственные флаги (слева направо): Чехии, Японии, Бразилии.

Обычай избрания для своего рода и племени особого знака имеет очень глубокие корни и распространен повсюду в мире. У каждого государства есть свои оригинальные эмблемы или символы, по которым эту страну отличают от остальных. Самыми важными государственными символами являются гимн, герб и флаг. Они нужны для воплощения истории государства и отражения его настоящего, выражение патриотизма граждан, обозначения на международной арене.

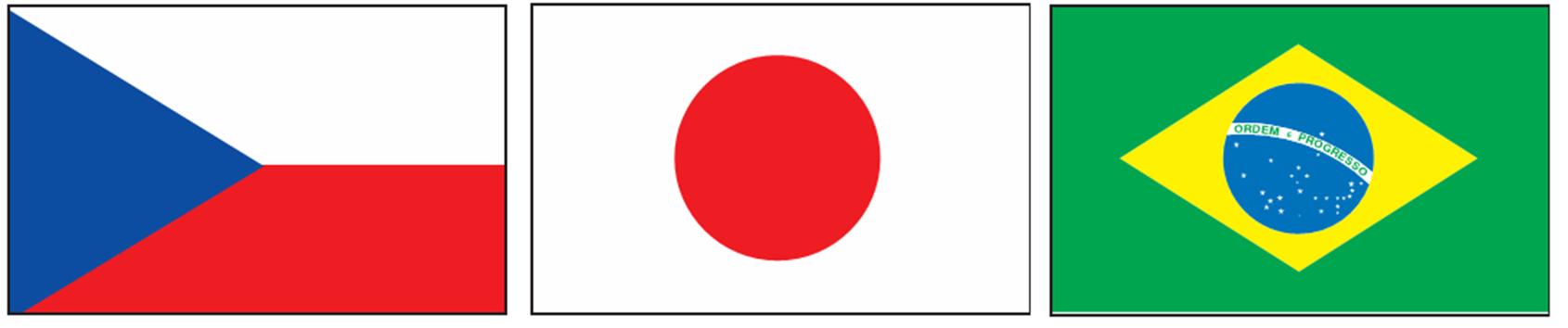

Государственные герб, флаг и гимн РФ.

У каждой страны есть своя история появления государственных символов, в том числе и у России (историю государственных символов нашей страны мы рассмотрим на отдельных занятиях).

1. Геральдика

Геральдика (от ср .-век. лат. heraldus — глашатай) — гербоведение.

Геральдика в 13 веке — первой половине 19 века — составление дворянских, цеховых и земельных гербов. Со второй половины 19 века, кроме того, вспомогательная историческая дисциплина, изучающая гербы.

Герб (польск. herb, от нем. Erbe – наследство) — эмблема, наследственный отличительный знак, сочетание фигур и предметов, которым придаётся символическое значение, выражающее исторические традиции владельца, государства.

2. Как появились гербы?

Первобытные люди считали, что каждый род произошел от какого-то животного или растения, предмета или явления природы — орла, бора, медведя, дуба, змеи и так далее. Их изображения становились отличительным знаком рода, указывающим на его происхождение – тотемом. Это слово – «тотем» – на языке североамериканских индейцев племени Оджебве означает «его род».

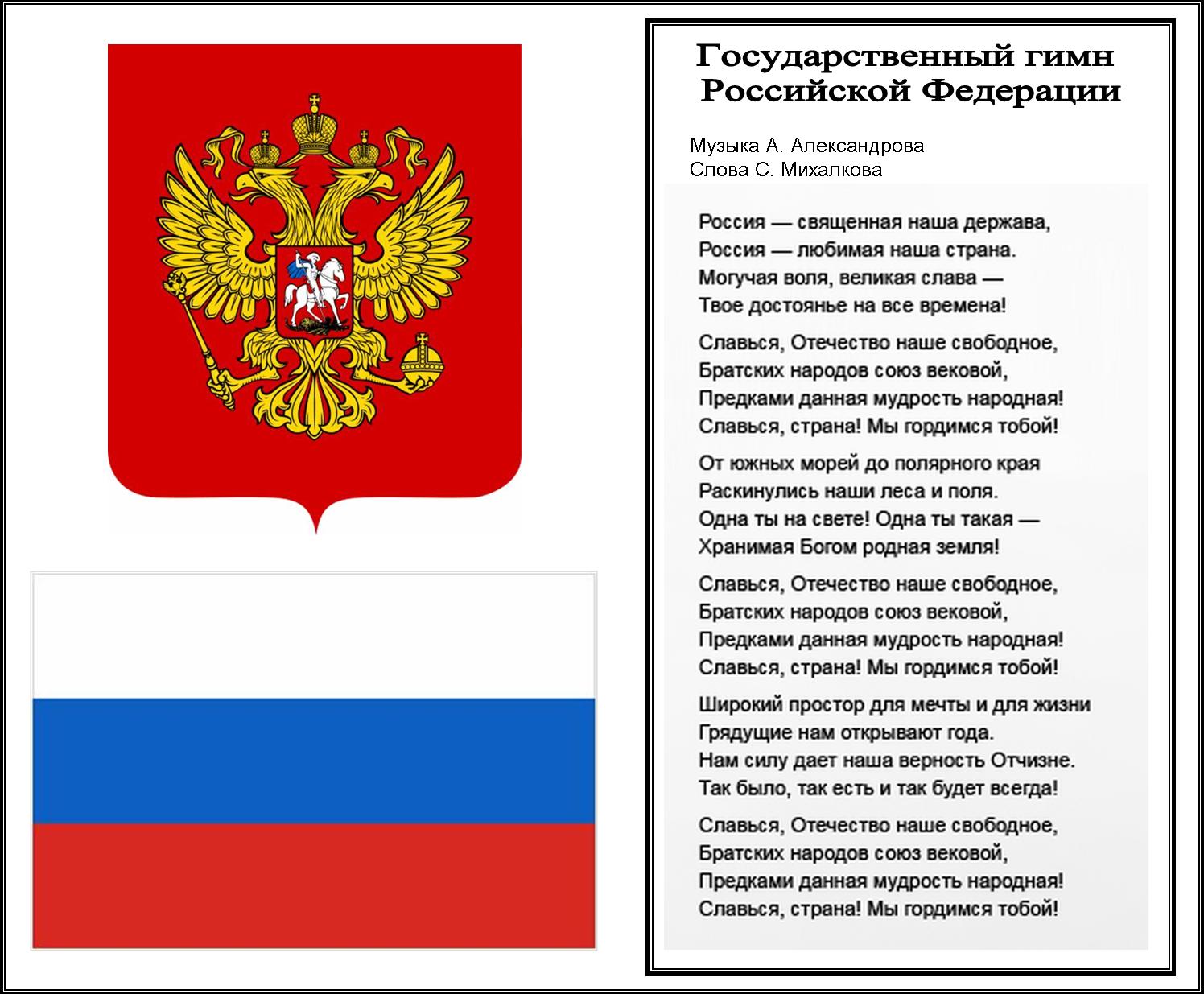

Зубр. Рисунок из пещеры Нио в Пиренеях.

В центре поселения обычно стоял столб с изображением тотема. Изображениями тотема украшали предметы, принадлежавшие роду; члены рода наносили его на тело красками или в виде татуировки. Видя этот знак на теле и на вещах человека, можно было сразу сказать, какого он рода: черепахи, волка, сокола или какого ещё.

Позже тотемы родов, соединявшихся в племена, становились покровителями племени и племенных союзов. Изображение тотема воины рода и племени часто наносили на щит, поскольку там можно сделать большой, хорошо видный как чужим, так и своим воинам рисунок. Такие рисунки на щитах были прообразами будущих гербов.

Первыми гербами можно считать и изображения, постоянно повторявшиеся на монетах, медалях и печатях древнего мира. Уже в 3-м тыс. до н. э. символом у шумерских государств был орёл с львиной головой.

Птица Анзуд. Шумер

Известны также: змея Египта, орёл в Персии и Риме, коронованный лев Армении. В Древней Греции – сова Афин, крылатый конь Коринфа, роза Родоса, павлин Самоса и др.

Монета с изображением совы. Афины

Около тысячи лет назад, в Средние века, на полях боёв и на специальных воинских соревнованиях – турнирах – в Европе сражались профессиональные конные воины, которые считались людьми благородного происхождения. Их называли рыцарями (от немецкого слова, обозначающего «всадник»).

Они имели тяжёлое вооружение, закрывавшее металлическим доспехом всё тело, а голову у них защищал шлем, который часто скрывал лицо воина.

В боях и на турнирах рыцари придерживались определённых правил: сражаться только с другим рыцарем, а не с простолюдином, нападать только после вызова на бой, оказывать уважение противнику; победитель получает в качестве трофея оружие и коня побеждённого.

Чтобы выбрать на поле боя или на турнире достойного противника, нужно было узнать, принадлежит ли он к благородному сословию, достойному роду, совершил ли он уже какие подвиги. Даже если шлем был открытый, рыцарь не всегда мог узнать другого рыцаря в лицо. Рыцари стали использовать специальные отличительные изображения – гербы.

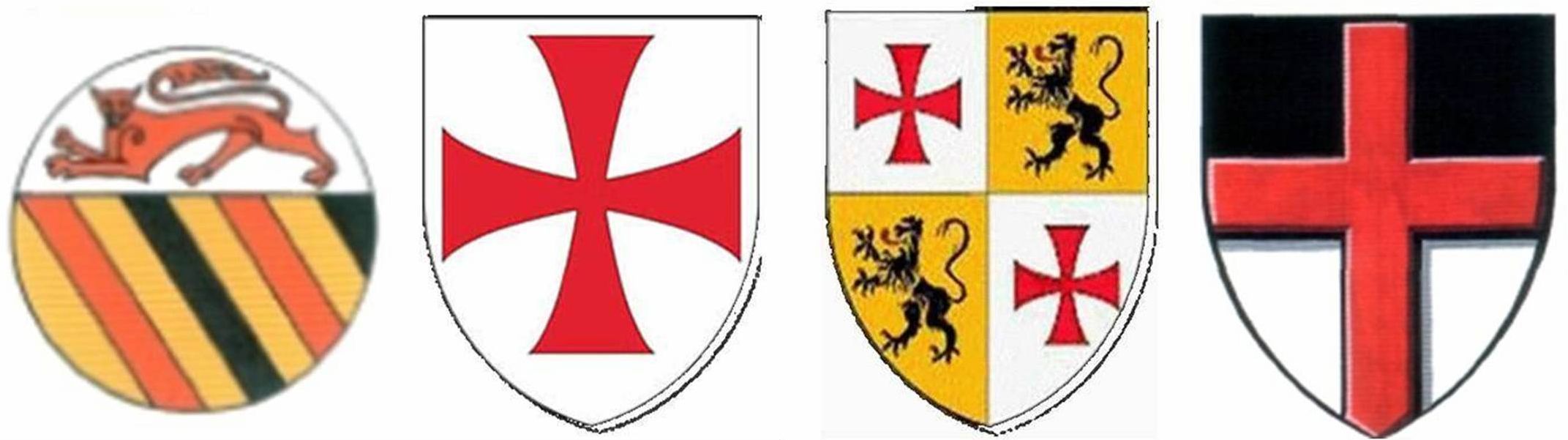

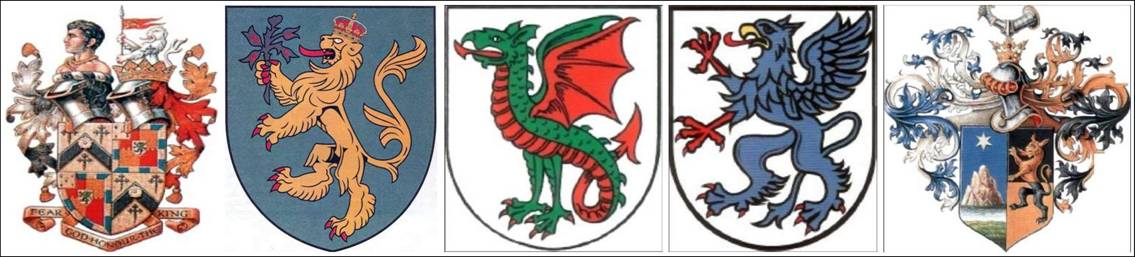

Рыцарские гербы на щитах.

Они наносились на щиты и на знамёна рыцарей, изображались на шлемах, вышивались на одежде владельцев и попонах лошадей. Ими украшали ворота замков и домов, посуду и мебель, вырезали на печатях. Гербы имели такое же значение, как и имя их владельца, только имя можно было услышать или прочитать, а герб – увидеть издалека.

Облачение английского рыцаря.

3. Герольды

Гербов постепенно становилось всё больше, они делались всё сложнее и сложнее. Каждый рыцарь уже не мог запомнить все гербы и понять их содержание.

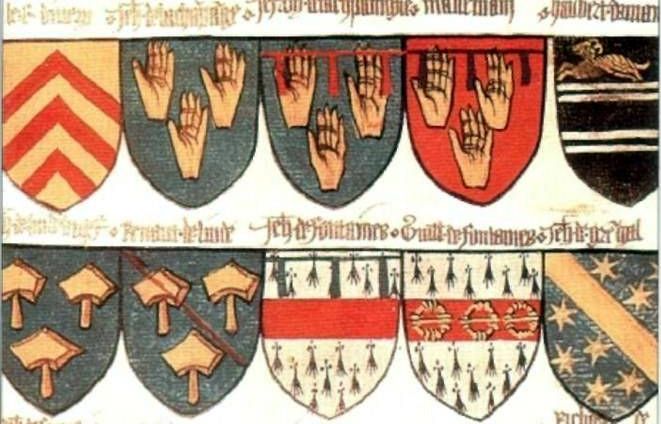

Гербовник XV столетия, представляющий щиты рыцарей Нормандии.

Поэтому появились люди, которые специально изучали гербы и историю родов, ими обладавших, читали и истолковывали гербовые изображения. Таких людей называли герольдами (от латинского Heraldus – глашатай), а их занятие – геральдикой.

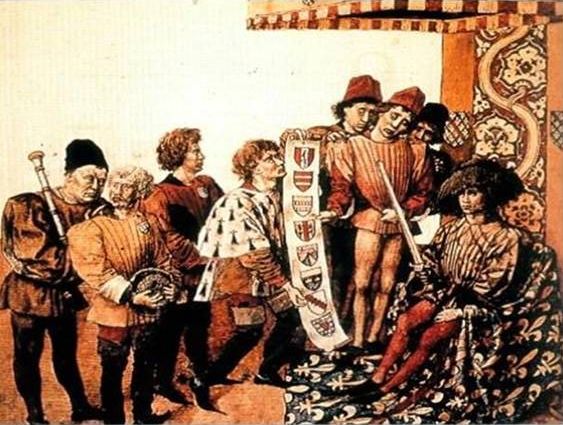

Часто они выступали как глашатаи на турнирах, к их помощи прибегали рыцари, когда у них возникали затруднения при истолковании герба противника. Постепенно правила составления герба стали одинаковыми для всех государств. Герольды тщательно следили за их соблюдением.

Облачение герольдов разных стран.

4. Элементы герба

Герб состоит из целого ряда элементов, одни из них встречаются во всех гербах, другие — могут отсутствовать. Основными элементами являются:

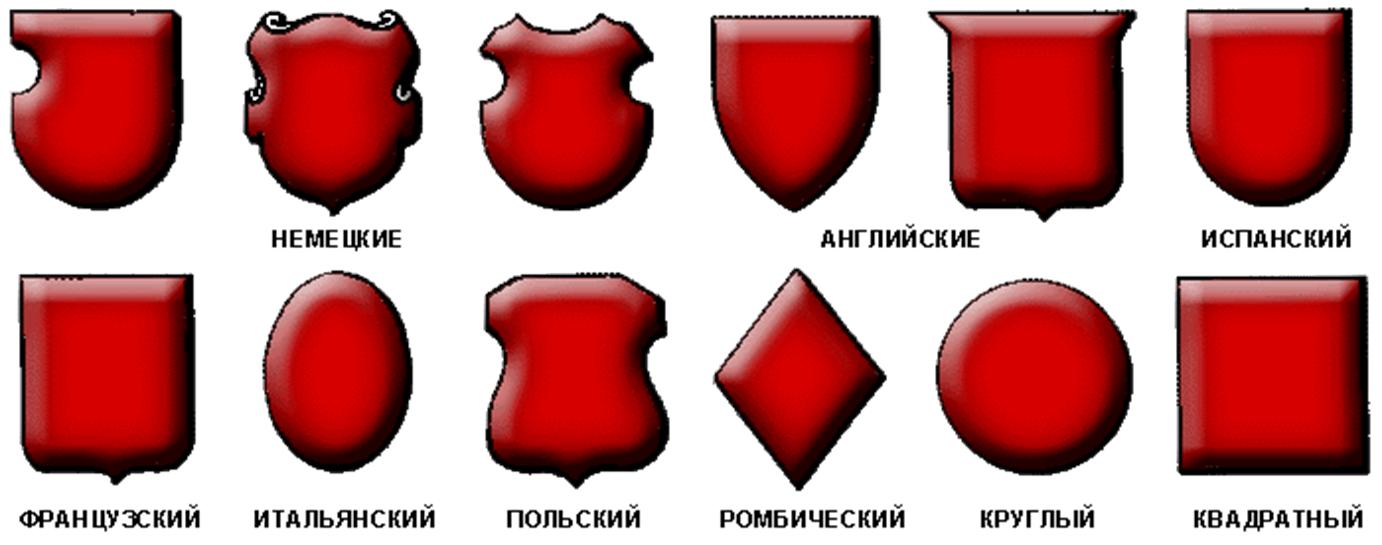

В геральдике существуют строго определенные типы щитов. В каждой стране приживался тот, или иной тип. В Германии не придерживались строгих правил, поэтому немецкие щиты имели причудливую (вырезную) форму.

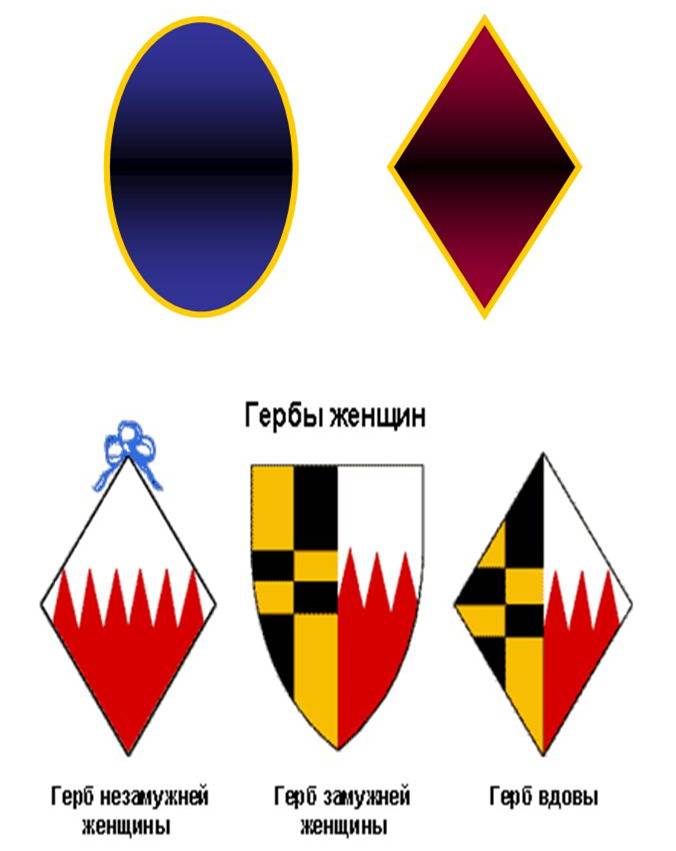

Особую форму имели женские гербы. В их основе лежали или овал, или ромб. Если положение женщины менялось, изменялся и ее герб. У замужней женщины разрешалось использование формы и изображений щита мужа. Если женщина становилась вдовой, то щит вновь становился овалом, или ромбом.

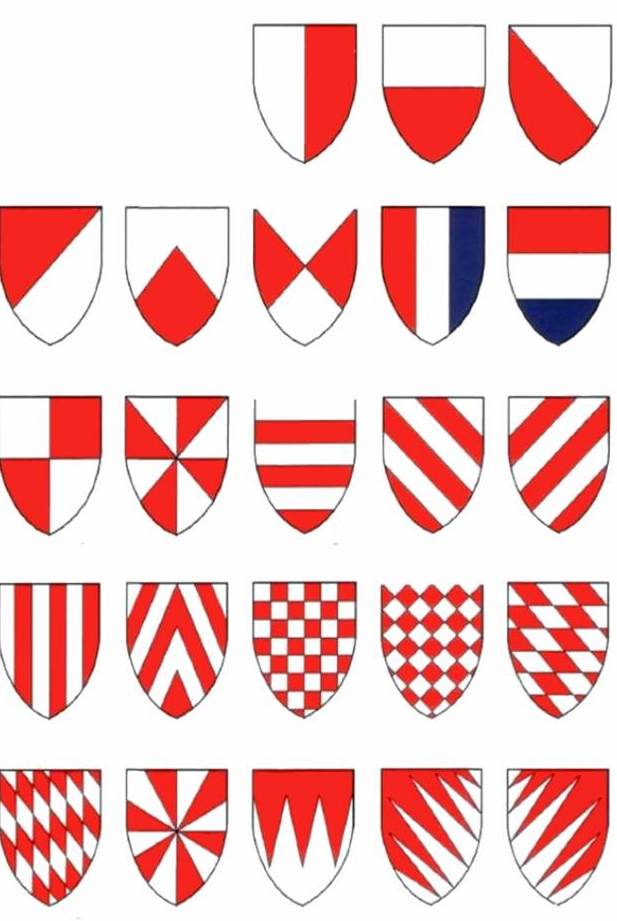

Гербовые фигуры в древних гербах обозначали какую-либо доблесть (шеврон — ранение). В XIX веке от этого правила отказались и в гербах фигуры стали использовать для деления щита на области, а в них стали помещать различные изображения, зверей, птиц, людей растений

Различные способы деления щитов.

Наиболее распространенными среди этого типа фигур были фантастические существа — единорог, грифон, тур, орел (двуглавый), пифия и дракон. Очень часто в гербах используются изображения, ангелов, святых, монахов и воинов.

Гербы было принято украшать шлемами, которые соответствовали, боевым шлемам их владельцев, но в гербе, шлем принято украшать навершием (нашлемником) и наметом исполняемом в виде лент.

Шлемы отсутствуют в гербах священников, городов, ремесленных цехов и женщин.

Изображение шлемов на гербах

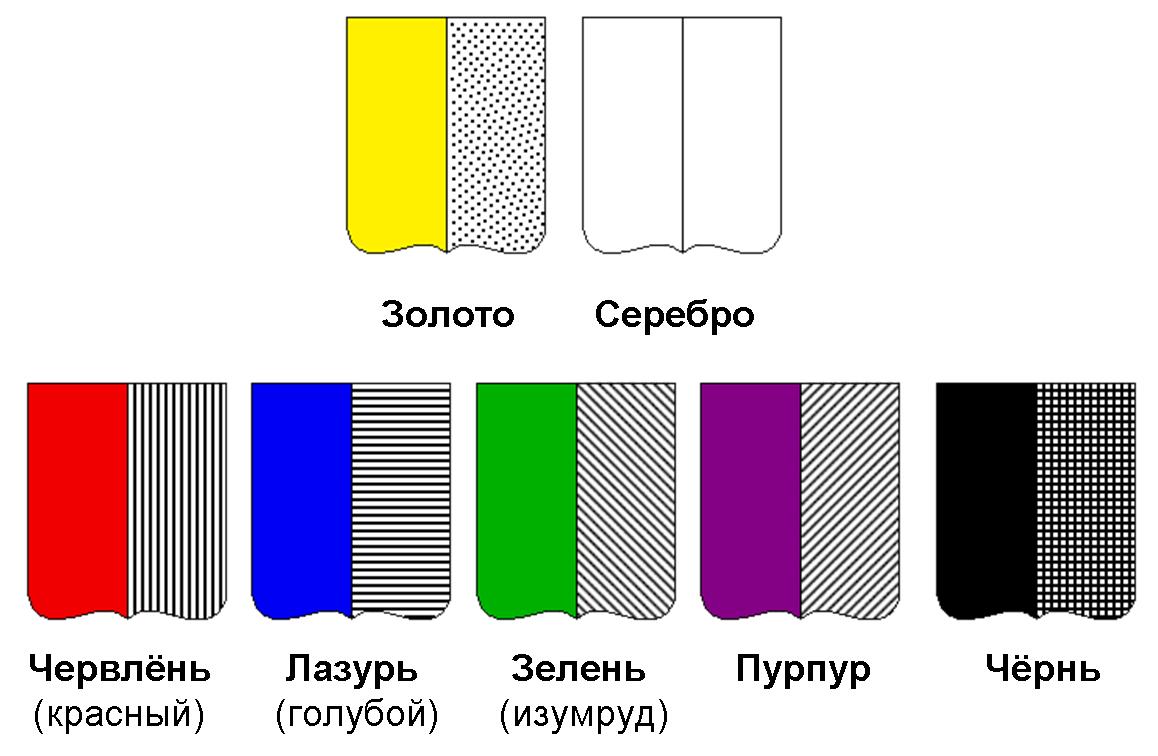

Огромное значение в геральдике придается цвету.

Цвета, используемые в гербах.

(Об их значении вы можете узнать, нажав на значок «Книжка».)

Клейноды — личные, не наследственные внешние украшения. Это были знаки отличия и различия, вносимые в герб. Это могли быть изображения орденов, кавалером которых был гербовладелец, регалии его должностей (булава, бунчук, знамя, маршальский жезл и т.п.).

Герб французского императора Наполеона I с символами императорской власти.

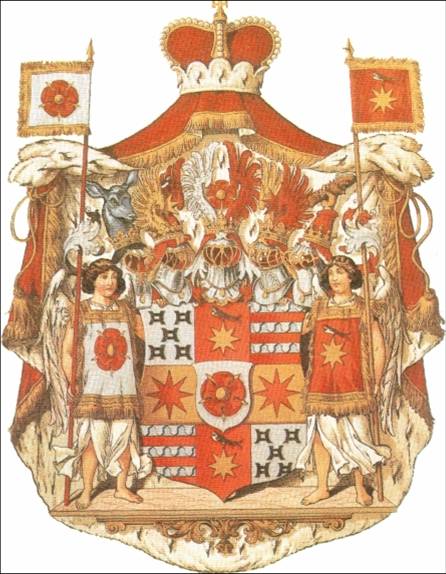

В ряде гербов употреблялась мантия — стилизованное изображение палатки, ниспадающей из-под короны, поднятой над гербом. В российских гербах ее использование допускалось только в гербах князей и родов, ведущих свое происхождение от древнерусских князей. На государственных гербах над мантией размещался шатер – сен.

Герб принцессы Липпе (конец XIII столетия).

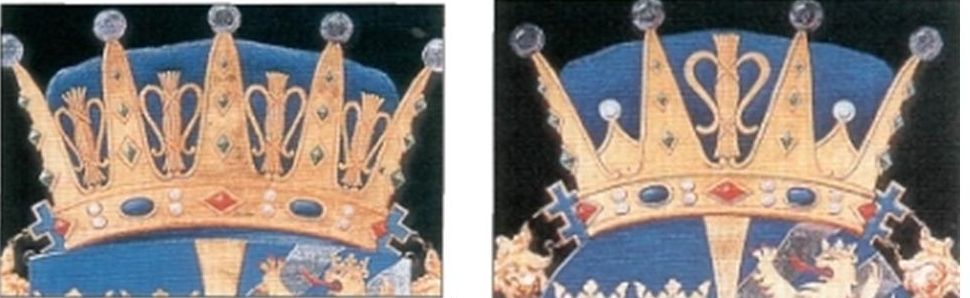

В гербах территорий и государств было принято украшать мантию короной. В геральдике разработана целая система определения корон. Человек, имевший определенный титул мог иметь на гербе корону строго определенного типа.

Слева направо: вариант герба Римского Папы Иоанна Павла II, герб потомков ацтекского императора Монтесумы II, герб венгерских герцогов Баттьяни

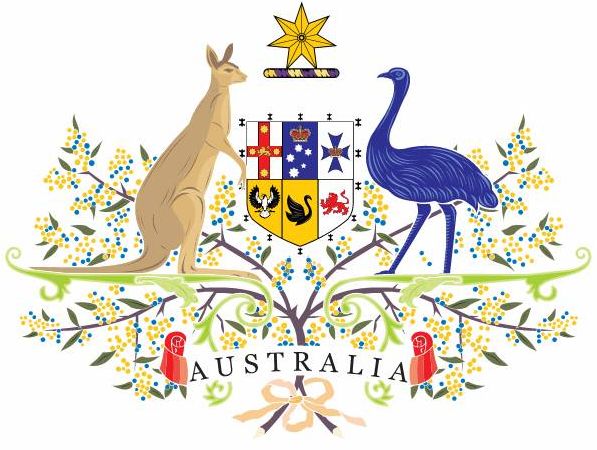

Щит обычно поддерживается фигурами животных и людей — щитодержателями. Очень часто эти фигуры тоже имеют смысл — в гербах государств изображаются святые, их покровители, характерные для этих мест животные. В гербах людей щитодержатели символизируют определенные качества.

Щитодержатели на гербе Австралии.

Герб часто включает в себя слово или короткое предложение — девиз.

Гордый девиз испанской семьи Манрике де Лара, который убеждает, что «семья не посещает королей — короли приезжают к ним сами».

5. Значение гербов

Так же как и генеалогии, гербы рассказывают историю дворянских родов, но не в словах или схемах, а в изображениях. Иногда их рассказ правдив, а иногда содержит и вымыслы, включённые чтобы добавить роду древности и заслуг, чтобы было основание требовать для себя большего почёта и уважения.

Герб князей Багратионов, которые заявляли о своем происхождении от еврейского царя Давида (на щите – арфа Давида; праща и камень, убивший Голиафа).

По гербу можно многое сказать и о человеке, его носящем – род, титул, пол, брачные узы, рожден ли он в браке, принадлежность к рыцарскому ордену и др. Иногда важны даже мелкие различия.

Слева: корона на гербе шведского принца — старшего сына; справа: корона на гербе наследника трона.

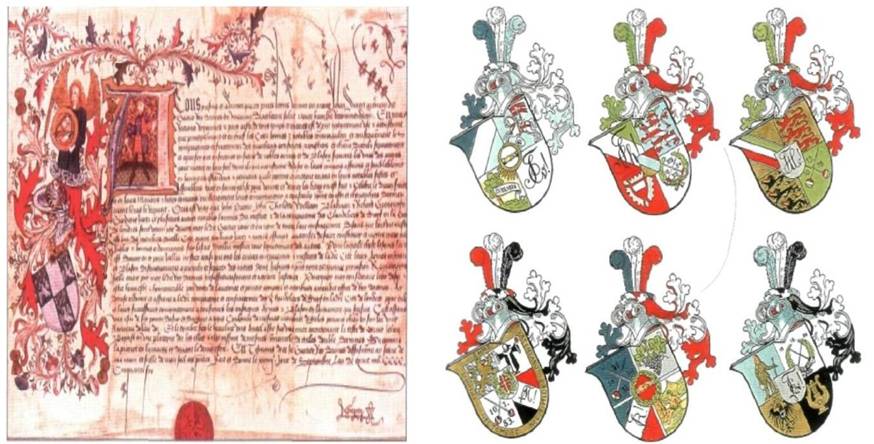

Чуть позднее возникли также гербы у городов и у живших в них групп ремесленников одной профессии – цехов.

Слева: средневековая гербовая грамота свечников Лондона, 1463 год; справа: гербы студенческих братств из университета в Гелдельберге

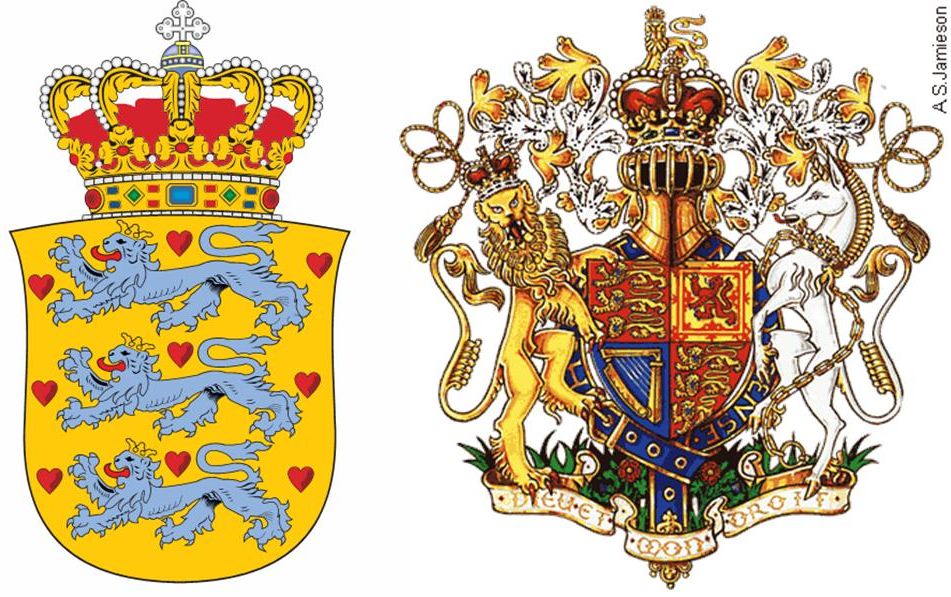

Постепенно появились национальные гербы у государств как символ их независимости. Старейшими из них, вероятно, являются датский и английский гербы.

Слева направо: герб Дании и герб Великобритании (современный вид).

Как правило, это были изображения из гербов королей, великих князей, царей возглавлявших эти государства. Каждый такой герб имеет свою историю.

Гербы основных европейских монархий в начале XX столетия (слева направо сверху вниз): Пруссия, Австрия, Венгрия, Бавария, Россия, Германия, Великобритания, Саксония, Италия, Испания, Вюртемберг.

О том, как появился герб нашего государства, мы поговорим на следующем занятии.

Попробуйте нарисовать и описать герб вашей семьи или ваш личный герб?

Выполни задания:

Получить больше информации о геральдике Вам поможет

Источник

У каждой страны своя история. Но каждая страна может стать процветающей

Ирина Лагунина: В конце прошлого месяца профессор Принстонского института прикладных исследований, лауреат нобелевской премии по экономике за 2007 год Эрик Маскин прочитал в Москве, в здании Российской экономической школы, три лекции о том, как создать в обществе стимулы для того, чтобы это общество было процветающим. Маскин прославился своей теорией организации экономических механизмов: его работы как раз и посвящены тому, как и какие стимулы надо создать, чтобы достичь желаемого результата. О применимости этой теории для России с Эриком Маскиным беседовала Елена Власенко.

Елена Власенко: Это уже не первый ваш визит в Россию – до этого вы были в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. На этой территории можно применять ваши теории?

Эрик Маскин: Конечно, да. Если говорить о российской экономике, то в ней прогресс очевиден. Первоначально после распада Советского Союза было счастливое время с политической точки зрения, но темное и хаотичное – с экономической: производительность падала, безработица росла. С тех пор многое изменилось к лучшему, хотя есть к чему стремиться. Мой предмет – организация механизмов – может стать неким руководящим принципом для проведения дальнейших реформ, которые помогут России продолжить движение по выбранному пути.

Елена Власенко: И где именно могут пригодиться ваши теории? Только в экономике? Или в социальной и политической сферах тоже?

Эрик Маскин: Думаю, во всех этих сферах. Без сомнения – в экономике, посто потому, что именно в экономике теория организации механизмов была применена впервые. Но ее вполне можно применить и в политике, и в социальной политике… Давайте я приведу вам в данном случае пример не из российской, а из американской действительности. В Соединенных Штатах сейчас проходит реформа системы здравоохранения. Отчасти это, конечно, экономическая реформа, но в большей степени – социальная. В результате этой реформы намного большей людей получат доступ к здравоохранению — приблизительно на 30 миллионов больше людей. А это уже – важный социальный шаг для страны. И немало таких же важных социальных шагов можно сделать и в России.

Елена Власенко: И что, на ваш взгляд, является самым насущным?

Эрик Маскин: Я преподаватель. И я высоко ценю образование. Исторически Россия славилась высоким уровнем образования населения. Но сейчас у меня возникло впечатление, что россияне озабочены состоянием образования — как в университетах, так и в школах. Это печальная тенденция, и я бы рекомендовал решительно ее изменить: я не могу назвать более важной долгосрочной социальной и экономической инвестиции, чем образование. Это — самая ценная вещь, в которую страна может инвестировать.

Елена Власенко: А есть ли механизм борьбы с безнаказанностью чиновников, например? Или этот механизм – в избирательной системе?

Эрик Маскин: Лучшая форма подотчетности чиновников – избирательная система. Соревновательность — проверенный механизм, с помощью которого чиновники руководствуются интересами общества, это ситуация, в которой чиновников можно заменить на выборах. Это – гарантия того, что чиновники будут служить обществу. Сложности возникают тогда, когда нет политической борьбы, нет конкурентов, нет соревновательности. А в системе, когда всего этого нет, правительству необходимо понять: потребности общества будут удовлетворены, если оно, правительство, позволит развиваться оппозиции и таким образом создаст условия для истинной конкуренции. Конечно, для правительства это будет довольно болезненный процесс, но в долгосрочной перспективе это лучшее, что оно может сделать для страны.

Елена Власенко: Люди-то понимают, что конкуренция необходима. Но как им сделать так, чтобы правительство тоже захотело этой конкуренции, не используя при этом революционные методы?

Эрик Маскин: А здесь мы снова возвращаемся к образованию. Даже если в стране произойдет революция, страна не изменится, пока этих перемен не захочет общество. А оно их захочет, если будет состоять из образованных людей, которые знают о преимуществах конкуренции перед монополией. Это образование может принимать самые разные формы: людям могут рассказывать об этом в школах или же они могут получать это образование из средств информации, при помощи медиа, радио, например, или даже через фильмы. Фильмы – очень действенный способ обучить. Яркий тому пример – фильм Альберта Гора «Неудобная правда» об изменениях климата, который имел огромное влияние на людей. Один этот фильм! Вот такие шаги могут привести к переменам в стране.

Елена Власенко: А на вас какой-нибудь фильм повлиял?

Эрик Маскин: Скорее не фильм, а телесериал. Когда я был маленьким, на американском канале шел такой детский сериал «Мистер Волшебник». Мистер Волшебник был ученым, он занимался простыми лабораторными опытами. Я, как и все дети, любил этот сериал и, возможно, именно благодаря нему, когда вырос, захотел заняться наукой .

Елена Власенко: Свою первую лекцию в России вы посвятили избирательной системе. Часто ход истории меняет третий кандидат, который получает недостаточно голосов, чтобы стать президентом, но достаточно, чтобы повлиять на соревнование двух кандидатов-фаворитов, как это было в США в 2000 году. Вы предложили теорию «истинного большинства» – чтобы избиратель давал места кандидатам, а не выбирал одного из них. Но аудиторию волновал вопрос: а как избежать мошенничества на выборах? Ваши теории, видимо, рассчитаны на государства, где мошенничество наказуемо и редко.

Эрик Маскин: Правило большинства и тема мошенничества на выборах – две разные темы, и то, что я посвятил лекцию первой, нисколько не умаляет значение второй темы. Правило большинства на выборах не больше подвержено мошенничеству, чем любой другой способ голосования. Поэтому я не думаю, что переход от системы с двумя турами, которая сейчас есть в России и Франции, на систему истинного большинства, приведет к росту подтасовок на выборах.

Елена Власенко: Как влияет на эффективность выбора возможность голосовать против всех?

Эрик Маскин: Политики отзываются на мнения избирателей, в том числе на мнение «ни один из вас мне не нравится». Но для политической системы более эффективны жизнеспособные альтернативы: отрицательный голос «мне не нравится все, что сейчас происходит» помогает, но его недостаточно для перемен, нужен кто-то, кто мог бы сказать: «вот, что можно сделать, чтобы изменить нынешнее положение дел». А еще лучше для политической системы, чтобы таких людей было больше, чтобы была возможность выбора варианта развития, а не просто отвержения того, что происходит в настоящее время.

Елена Власенко: А как вам идея ценза для избирателей, например, образовательного или имущественного?

Эрик Маскин: Вводить такие ограничения довольно опасно. На каком основании, почему кто-то должен решать, кому голосовать, а кому нет. Например, тот факт, что у меня низкий доход, отнюдь не означает, что я обладаю недостаточной информацией о политике, чтобы отдать свой голос. А если я не ходил в школу, то это отнюдь не означает, что у меня нет политической заинтересованности влиять на то, что происходит. Я бы с большим подозрением относился ко всем попыткам так ограничивать избирательный процесс. Привлечь как можно больше избирателей – на мой взгляд, это самая лучшая политика.

Елена Власенко: В России часто говорят о том, что эта страна уникальна, что у нее свой выбор, свой путь, поэтому общие теории к России не применимы. Вы верите в теории «особого пути» страны? У России особый путь?

Эрик Маскин: Каждая страна уникальна. У каждой страны – своя собственная история. И каждая страна должна признать, что ее исторический путь в какой-то мере будет влиять на ее будущее. Скажем, советская Россия и Китай – две коммунистические страны, почему бы им не одинаково переходить от плановой централизованной экономики к рыночной? Но в них по-разному развивались политика и общество, поэтому и переход этот был разный. И так оно и должно было быть. Но принципы экономики, представление о том, что люди реагируют на экономические стимулы, и эти стимулы двигают вперед экономику, — вот это универсально, эти принципы должны применяться всегда и везде. Хитрость в том, чтобы найти баланс между историческими особенностями страны и всемирными экономическими законами.

Елена Власенко: Гражданское общество, по-вашему, это результат работы некоего механизма? Такого, при котором люди ищут наиболее эффективные способы контроля за правительством, к примеру?

Эрик Маскин: Было бы неуместно и высокомерно с моей стороны утверждать, что мы можем создать гражданское общество, используя теорию организации механизмов. Гражданское общество появляется в результате эволюции. Каждая ступень этой гражданской эволюции – результат нескоординированных действий разных групп людей. Но можно создать механизмы, которые помогают развитию гражданского общества, – например, судебную систему, которая независима от исполнительной власти. При таком устройстве суд и исполнительная власть действуют как система сдержек и противовесов друг для друга. Или еще, можно, например, принять законы, которые позволяют свободно, без страха выражать свои мысли. Или наоборот, отменить законы, которые ограничивают свободу слова. Ведь гражданское общество имеет тенденцию расцветать там, где люди не боятся произносить вслух свои мысли, где есть разнообразие идей, где можно их услышать, обсудить и где можно решить, какая из этих идей представляет ценность.

Так что организация механизмов может помочь развитию гражданского общества, впрочем, а может и сдерживать развитие гражданского общества – все зависит от того, кто и с какой целью механизмы создает. Ясно лишь, что создать гражданское общество с помощью организации механизмов нельзя.

Елена Власенко: То есть ваша теория может быть применена как во благо, так и во вред?

Эрик Маскин: Большинство механизмов, созданных людьми, могут быть использованы как во благо, так и во вред. И организация механизмов – не исключение. Да, ее можно использовать и для того, чтобы нанести ущерб.

Елена Власенко: Миром правит хаос?

Эрик Маскин: Вселенная – обезличенное и довольно хаотичное пространство, но люди, которые живут в этой хаотичной вселенной, где происходят произвольные события, могут создать свой порядок – мы вовсе не обязаны придерживаться вселенского хаоса. Мы уже сделали многое, чтобы в нашей, человеческой, части вселенной навести порядок, придать ей смысл и наполнить ее гуманностью. Я оптимист: этот порядок прекрасно можно поддерживать – человечество допустило огромное количество ужасных ошибок, но и успехов добилось немалых.

Источник