Кругом наши. Выдающиеся российские ученые нового тысячелетия

В новом тысячелетии Нобелевская премия по физике доставалась русскоязычным ученым трижды, правда лишь в 2010 году — за открытие, совершенное в XXI веке. Выпускники МФТИ Андрей Гейм и Константин Новоселов в лаборатории Манчестерского университета впервые смогли получить стабильный двумерный кристалл углерода — графен. Он представляет собой очень тонкую — толщиной в один атом — углеродную пленку, которая благодаря своей структуре обладает множеством интересных свойств: это и замечательная проводимость, и прозрачность, и гибкость, и очень высокая прочность. Для графена все время находят новые и новые области применения, например в микроэлектронике: из него создают гибкие дисплеи, электроды и солнечные батареи.

Еще один выпускник МФТИ, а ныне профессор физики Гарвардского университета Михаил Лукин, сделал, казалось бы, невозможное: он остановил свет. Для этого ученый использовал сверхохлажденные пары рубидия и два лазера: контрольный делал среду проводимой для света, а второй служил источником короткого светового импульса. При отключении контрольного лазера частицы светового импульса переставали выходить из среды, как бы останавливаясь в ней. Этот эксперимент стал настоящим прорывом на пути создания квантовых компьютеров — машин совершенно нового типа, которые могут параллельно выполнять колоссальное количество операций. Ученый продолжил исследования в этой области, и в 2012 году его группа в Гарварде создала самый долгоживущий на тот момент кубит, наименьший элемент для хранения информации в квантовом компьютере. А в 2013-м Лукин впервые получил фотонную материю — подобие вещества, только состоящее не из атомов, а из частиц света, фотонов. Ее также планируют использовать для квантовых вычислений.

Российские ученые в XXI веке значительно расширили таблицу Менделеева. Например, в январе 2016 года в нее добавились элементы с номерами 113, 115, 117 и 118, три из которых были впервые получены в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне под руководством академика РАН Юрия Оганесяна. Ему также принадлежит честь открытия ряда других сверхтяжелых элементов и реакций их синтеза: в природе элементы тяжелее урана не существуют — слишком нестабильны, так что они создаются искусственно в ускорителях. Кроме того, Оганесян экспериментально подтвердил, что для сверхтяжелых элементов есть так называемый «остров стабильности». Все эти элементы очень быстро распадаются, но сперва теоретически, а затем и экспериментально было показано, что среди них должны быть такие, время жизни которых значительно превышает время жизни соседей по таблице.

Химик Артем Оганов, руководитель лабораторий в США, Китае и России, а теперь еще и профессор Сколковского института науки и технологий, создал алгоритм, который позволяет с помощью компьютера искать вещества с заранее заданными свойствами, даже невозможные с точки зрения классической химии. Разработанный Огановым метод лег в основу программы USPEX (что читается как русское слово «успех»), которая широко применяется по всему миру («Чердак» подробно писал о ней). С ее помощью были открыты новые магниты, лекарственные средства и вещества, способные существовать в экстремальных условиях, например под высоким давлением. Предполагается, что такие условия вполне могут быть на других планетах, а значит, там могут встречаться и предсказанные Огановым вещества.

Однако необходимо не только смоделировать вещества с заранее заданными свойствами, но и создать их на практике. Для этого в 1997 году в химии была введена новая парадигма, так называемая клик-химия. Слово «клик» имитирует звук защелки, ведь новый термин был введен для реакций, которые должны при любых условиях соединять маленькие составные части в нужную молекулу. Сперва ученые с недоверием отнеслись к существованию чудо-реакции, однако в 2002 году Валерий Фокин, выпускник Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, сейчас работающий в Институте Скриппс в Калифорнии, открыл такую «молекулярную защелку»: она состоит из азида и алкина и работает в присутствии меди в воде с аскорбиновой кислотой. С помощью этой нехитрой реакции можно соединять друг с другом совершенно различные соединения: белки, красители, неорганические молекулы. Такой «клик»-синтез веществ с заранее известными свойствами прежде всего необходим при создании новых лекарств.

Однако для лечения болезни иногда необходимо не просто нейтрализовать вирус или бактерию, но и подправить собственные гены. Нет, это не сюжет для фантастического фильма: ученые уже разработали несколько систем «молекулярных ножниц», способных редактировать геном (подробнее об удивительной технологии можно узнать в статье «Чердака»). Наиболее перспективной среди них считается система CRISPR/Cas9, в основу которой лег механизм защиты от вирусов, существующий у бактерий и архей. Один из ключевых исследователей этой системы — наш бывший соотечественник Евгений Кунин, уже много лет работающий в Национальном центре биотехнологической информации США. Помимо CRISPR-систем ученый интересуется многими вопросами генетики, эволюционной и вычислительной биологии, так что недаром его индекс Хирша (индекс цитируемости статей ученого, отражающий, насколько востребованы его исследования) перевалил за 130 — это абсолютный рекорд среди всех русскоязычных ученых.

Впрочем, опасность сегодня предоставляют не только поломки генома, но и самые обычные микробы. Дело в том, что за последние 30 лет не было создано ни одного нового типа антибиотиков, а к старым бактерии постепенно становятся невосприимчивыми. На счастье человечества, в январе 2015 года группа ученых из Северо-восточного университета США объявила о создании абсолютно нового противомикробного средства. Для этого ученые обратились к изучению почвенных бактерий, вырастить которые в условиях лаборатории прежде считалось невозможным. Чтобы обойти эту преграду, сотрудник Северо-восточного университета, выпускник МГУ Вячеслав Эпштейн вместе с коллегой разработал специальный чип для выращивания непокорных бактерий прямо на дне океана – таким хитрым способом ученый обошел проблему повышенной «капризности» бактерий, которые никак не хотели расти в чашке Петри. Эта методика и легла в основу большого исследования, результатом которого стал антибиотик теиксобактин, который может справиться и с туберкулезом, и с золотистым стафилококком.

Даже весьма далекие от науки люди наверняка слышали о математике из Санкт-Петербурга Григории Перельмане. В 2002—2003 годах он опубликовал три статьи, доказывающие гипотезу Пуанкаре. Эта гипотеза относится к разделу математики, который называется топологией и объясняет наиболее общие свойства пространства. В 2006 году доказательство было принято математическим сообществом, и гипотеза Пуанкаре, таким образом, стала первой решенной среди так называемых семи задач тысячелетия. К ним относятся классические математические проблемы, доказательства которых не были найдены на протяжении многих лет. За свое доказательство Перельман был удостоен Филдсовской премии, которую часто называют Нобелевкой для математиков, а также премии, установленной Математическим институтом Клэя за решение задач тысячелетия. От всех наград ученый отказался, чем и привлек к себе внимание далекой от математики общественности.

Работающий в Женевском университете Станислав Смирнов в 2010 году тоже стал обладателем Филдсовской премии. Самую престижную в математическом мире награду ему принесло доказательство конформной инвариантности двумерной перколяции и модели Изинга в статистической физике — эта вещь с непроизносимым названием используется теоретиками для описания намагниченности материала и применяется в разработке квантовых компьютеров.

Перельман и Смирнов — представители Ленинградской математической школы, выпускники небезызвестной 239-й школы и математико-механического факультета СПбГУ. Но были среди номинантов математической Нобелевки и москвичи, например много лет проработавший в США профессор Колумбийского университета, выпускник МГУ Андрей Окуньков. Он получил медаль Филдса в 2006 году, одновременно с Перельманом, за достижения, соединяющие теорию вероятностей, теорию представлений и алгебраическую геометрию. На практике работы Окунькова разных лет нашли применение как в статистической физике для описания поверхностей кристаллов, так и в теории струн — области физики, пытающейся объединить принципы квантовой механики и теории относительности.

Новую теорию на стыке математики и гуманитарных наук предложил Петр Турчин. Удивительно, что при этом сам Турчин не математик и не историк: он биолог, учившийся в МГУ, ныне работает в университете Коннектикута и занимается исследованием популяций. Процессы популяционной биологии развиваются на протяжении долгого времени, и для их описания и анализа зачастую необходимо построение математических моделей. Но моделирование можно использовать и для лучшего понимания социальных и исторических явлений в человеческом обществе. Именно это и сделал в 2003 году Турчин, назвав новый подход клиодинамикой (от имени музы истории Клио). С помощью этого метода самим Турчиным были установлены «вековые» демографические циклы.

Ежегодно в Новгороде, а также в некоторых других древних русских городах, таких как Москва, Псков, Рязань и даже Вологда, находят все новые и новые берестяные грамоты, возраст которых датируется XI—XV веком. В них можно найти личную и официальную переписку, детские упражнения, рисунки, шутки, а то и вовсе любовные послания — «Чердак» писал о самых смешных древнерусских надписях. Живой язык грамот помогает исследователям разобраться в новгородском диалекте, а также в жизни простого народа и истории Руси. Самый известный исследователь берестяных грамот — это, безусловно, академик РАН Андрей Зализняк: недаром на его ежегодные лекции, посвященные вновь найденным грамотам и расшифровке старых, набивается полный зал народу.

Утром 26 декабря 2004-го, в день трагического цунами в Индонезии, унесшего, по разным оценкам, жизни 200—300 тысяч человек, выпускник НГУ, работающий в Центре по исследованию цунами при Национальной океанической и атмосферной администрации в Сиэтле (США), Василий Титов проснулся знаменитым. И это не просто фигура речи: узнав о сильнейшем землетрясении, произошедшем в Индийском океане, ученый, прежде чем лечь спать, решил запустить на компьютере программу по прогнозированию волны цунами и выложил ее результаты в сеть. Его прогноз оказался очень точным, но, к сожалению, был сделан слишком поздно и потому не смог предотвратить человеческих жертв. Теперь же программа по прогнозированию цунами MOST, разработанная Титовым, используется во многих странах мира.

В январе 2016 года мир потрясла еще одна новость: в нашей родной Солнечной системе открыли новую, девятую планету. Одним из авторов открытия оказался родившийся в России Константин Батыгин из Калифорнийского университета. Исследовав движение шести космических тел, находящихся за орбитой Нептуна — последней из признанных на данный момент планет, ученые с помощью вычислений показали, что на расстоянии, в семь раз превышающем расстояние от Нептуна до Солнца, должна находится еще одна, обращающаяся вокруг Солнца планета. Размер ее, по оценкам ученых, в 10 раз превышает диаметр Земли. Однако для того, чтобы окончательно убедиться в существовании далекого гиганта, все еще необходимо увидеть его с помощью телескопа.

Источник

Великие русские ученые и их открытия

Русские ученые внесли свою лепту в эволюцию научной мысли во всем мире. Многие из них трудились за рубежом в научно-исследовательских учреждениях с мировым именем. Наши земляки сотрудничали с выдающимися научными умами из других стран. Открытия русских ученых стали катализатором развития технологий и знаний во всем мире, а многие мировые революционные идеи создавались на фундаменте русских научных достижений.

П. Н. Яблочков и А. Н. Лодыгин — первая в мире электрическая лампочка.

А. С. Попов — изобретатель радио.

В. К. Зворыкин — первый в мире электронный микроскоп, телевизор и телевещание.

А. Ф. Можайский — изобретатель самолета.

И. И. Сикорский — великий авиаконструктор, создал первые в мире вертолет и бомбардировщик.

А. М. Понятов — первый в мире видеомагнитофон.

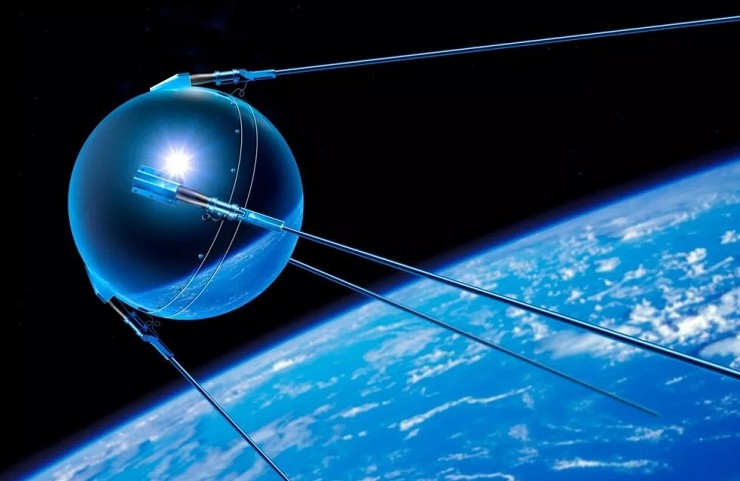

С. П. Королев — первая в мире баллистическая ракета, космический корабль, первый искусственный спутник Земли.

А. М. Прохоров и Н. Г. Басов — первый в мире квантовый генератор (мазер).

С. В. Ковалевская — первая в мире женщина — профессор математики. Открыла третий классический случай разрешимости задачи о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки, чем продвинула вперед решение задачи, начатое Л. Эйлером и Ж. Л. Лагранжем.

С. М. Прокудин-Горский — первая в мире цветная фотография.

А. А. Алексеев — создатель игольчатого экрана.

Ф. А. Пироцкий — первый в мире электрический трамвай.

Ф. А. Блинов — первый в мире гусеничный трактор.

В. А. Старевич — объемно-мультипликационное кино.

Е. М. Артамонов — изобрел первый в мире велосипед с педалями, рулем, поворачивающимся колесом.

О. В. Лосев — первый в мире усилительный и генерирующий полупроводниковый прибор.

В. П. Мутилин — первый в мире строительный комбайн.

А. Р. Власенко — первая в мире зерноуборочная машина.

В. П. Демихов — впервые в мире осуществил пересадку легких и создал модель искусственного сердца.

А. Д. Сахаров — первая в мире водородная бомба.

А. П. Виноградов — создал новое направление в науке — геохимию изотопов.

И. И. Ползунов — первый в мире тепловой двигатель.

Г. Е. Котельников — первый ранцевый спасательный парашют.

И. В. Курчатов — первая в мире АЭС.

М. О. Доливо-Добровольский — изобрел систему трехфазного тока построил трехфазный трансформатор.

В. П. Вологдин — первый в мире высоковольтный ртутный выпрямитель с жидким катодом, индукционные печи для использования токов высокой частоты в промышленности.

С. О. Костович — создал первый в мире бензиновый двигатель.

В. П. Глушко — создал первый в мире электротермический ракетный двигатель.

В. В. Петров — открыл явление дугового разряда.

Н. Г. Славянов — дуговая электросварка.

И. Ф. Александровский — изобрел стереофотоаппарат.

Д. П. Григорович — создал гидросамолет.

В. Г. Федоров — первый в мире автомат (автоматическая винтовка).

А. К. Нартов — построил первый в мире токарный станок с подвижным суппортом.

М. В. Ломоносов — впервые в науке сформулировал принцип сохранения материи и движения, начал читать курс физической химии, обнаружил на Венере атмосферу.

И. П. Кулибин — механик, разработал проект первого в мире деревянного арочного однопролетного моста.

В. Петров — разработал самую большую в мире гальваническую батарею, открыл электрическую дугу.

П. И. Прокопович — изобрел рамочный улей, в который установил магазин с рамками.

Н. И. Лобачевский — математик, создатель неевклидовой геометрии.

Д. А. Загряжский — изобрел гусеничный ход.

Б. О. Якоби — изобрел гальванопластику и электродвигатель с непосредственным вращением рабочего вала.

П. П. Аносов — металлург, раскрыл тайну изготовления древних булатов.

Д. И. Журавский — разработал теорию расчетов мостовых ферм, применяемую в настоящее время во всем мире.

Н. И. Пирогов — врач, впервые в мире составил атлас «Топографическая анатомия», не имеющий аналогов, изобрел наркоз, гипс и многое другое.

И. Р. Германн — впервые в мире составил сводку урановых минералов.

А. М. Бутлеров — химик, сформулировал основные положения теории строения органических соединений.

И. М. Сеченов — создатель эволюционной и других школ физиологии, опубликовал свой основной труд «Рефлексы головного мозга».

Д. И. Менделеев — открыл периодический закон химических элементов, создал одноименную таблицу.

М. А. Новинский — ветеринарный врач, заложил основы экспериментальной онкологии.

Г. Г. Игнатьев — впервые в мире разработал систему одновременного телефонирования и телеграфирования по одному кабелю.

К. С. Джевецкий — построил первую в мире подводную лодку с электродвигателем.

Н. И. Кибальчич — впервые в мире разработал схему ракетного летательного аппарата.

Н. Н. Бенардос — изобрел электросварку.

В. В. Докучаев — заложил основы генетического почвоведения.

В. И. Срезневский — инженер, изобрел аэрофотоаппарат.

А. Г. Столетов — физик, впервые в мире создал фотоэлемент, основанный на внешнем фотоэффекте.

П. Д. Кузьминский – построил первую в мире газовую турбину радиального действия.

И. В. Болдырев — первая гибкая светочувствительная негорючая пленка, которая легла в основу создания кинематографа.

И. А. Тимченко — разработал первый в мире киноаппарат.

С. М. Апостолов-Бердичевский и М. Ф. Фрейденберг – создали первую в мире автоматическую телефонную станцию.

Н. Д. Пильчиков – физик, впервые в мире создал и успешно продемонстрировал систему беспроводного управления.

В. А. Гассиев – инженер, построил первую в мире фотонаборную машину.

К. Э. Циолковский — основоположник космонавтики.

П. Н. Лебедев — физик, впервые в науке экспериментально доказал существование давления света на твердые тела.

И. П. Павлов — физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности.

В. И. Вернадский — естествоиспытатель, создатель многих научных школ.

А. Н. Скрябин — композитор, впервые в мире использовал световые эффекты в симфонической поэме «Прометей».

Н. Е. Жуковский — создатель аэродинамики.

С. В. Лебедев — впервые получил искусственный каучук.

Н. Д. Зелинский — разработал первый в мире угольный высокоэффективный противогаз.

Н. П. Дубинин — генетик, открыл делимость гена.

М. А. Капелюшников — изобрел турбобур.

Е. К. Завойский — открыл электрический парамагнитный резонанс.

Н. И. Лунин — доказал, что в организме живых существ есть витамины.

С. Н. Федоров — первым в мире провел операцию по лечению глаукомы.

С. С. Юдин — впервые применил в клинике переливание крови внезапно умерших людей.

А. В. Шубников — предсказал существование пьезоэлектрических текстур и первым создал их.

Л. В. Шубников — открыл эффект Шубникова-де Хааза, магнитные свойства сверхпроводников.

Н. А. Изгарышев — открыл явление пассивности металлов в неводных электролитах.

П. П. Лазарев — создатель ионной теории возбуждения.

П. А. Молчанов — метеоролог, создал первый в мире радиозонд.

Н. А. Умов — физик, уравнение движения энергии, понятие потока энергии, первым объяснил практически заблуждения теории относительности.

И. И. Мечников — один из основоположников эволюционной эмбриологии, первооткрыватель фагоцитоза и внутриклеточного пищеварения, создатель сравнительной патологии воспаления, фагоцитарной теории иммунитета, теории фагоцителлы, основатель научной геронтологии.

Источник