ЛЕКЦИЯ по курсу всеобщей истории: «Крушение колониальной системы» (Проф.-техническое образование)

ЛЕКЦИЯ № 43 § 89. Крушение колониальной системы .

Освобождение колоний . Одним из последствий Второй мировой войны был рост национально-освободительного движения в колониальных и зависимых странах.

В странах Азии европейская и американская колонизация сменилась в годы войны японской оккупацией, и некоторые страны (например, Бирма, Филиппины) получили фиктивную независимость. Японская оккупация вызвала сопротивление большинства населения. Создавались вооруженные отряды, партизанские армии.

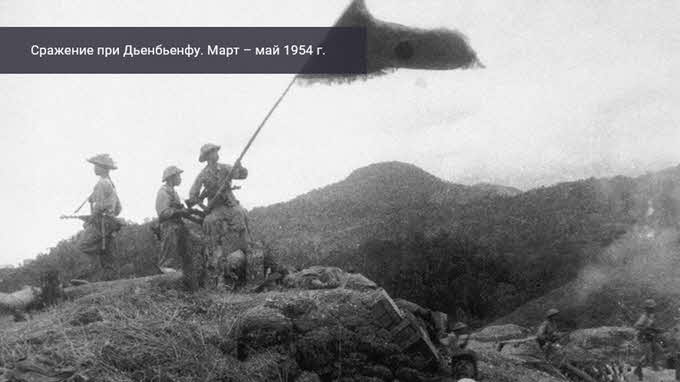

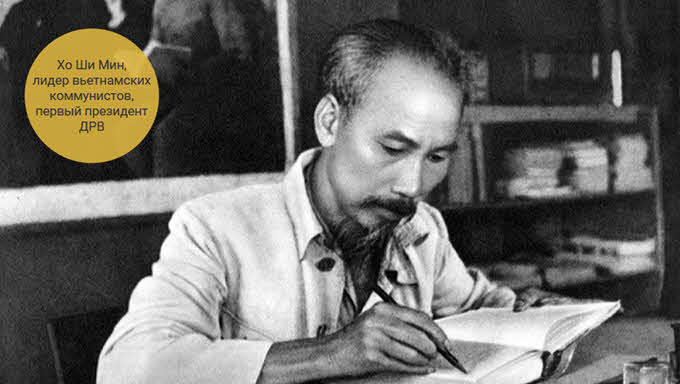

Во Вьетнаме коммунисты добились руководящих позиций в освободительном движении и инициировали создание Лиги независимости Вьетнама (Вьетминь). В 1945 г. в стране началась революция. Японские гарнизоны были разоружены, марионеточная администрация разогнана, возглавлявший ее император отрекся от престола. У власти встал Национальный комитет освобождения во главе с лидером коммунистов Хо Ши Мином . Независимость Вьетнама была провозглашена 2 сентября 1945 г. Развернулась война с французскими колонизаторами. Решающее сражение произошло в 1954 г. у деревни Дъенбъенфу , где вьетнамцы полностью уничтожили крупные силы французов. В том же году Франция признала независимость Вьетнама, который был разделен на две части: Север под властью коммунистов и Юг под властью марионеточного прозападного правительства.

Созданная после отступления американцев в 1942 г. Народная антияпонская армия Филиппин сыграла важную роль в освобождении страны от японцев. Американцы воспользовались помощью этой армии, но сразу после стабилизации положения стали предпринимать попытки ее разоружения. В 1946 г. США предоставили Филиппинам независимость, одновременно закрепив за собой экономические привилегии и создав там военные базы.

Часть британских колоний в Азии, оставаясь в составе Британского содружества наций , получили самоуправление или независимость. В августе 1947 г. по религиозному признаку были разделены Индия и Пакистан с предоставлением каждому из них статуса доминиона (самоуправления). В 1950 г. Индия отказалась от статуса доминиона и объявила себя республикой. В 1956 г. ее примеру последовал Пакистан .

В 1943 г. от французского владычества освободился Ливан , а в 1946 г. — Сирия . 17 августа 1945 г. Комитет по подготовке независимости Индонезии объявил о независимости страны. Первым президентом стал лидер комитета Сукарно . Голландия признала фактическую власть Индонезии лишь на некоторых островах и начала военные действия, продолжавшиеся до ноября 1949 г. До 1963 г. голландцы удерживали Западный Ириан (западная половина острова Новая Гвинея).

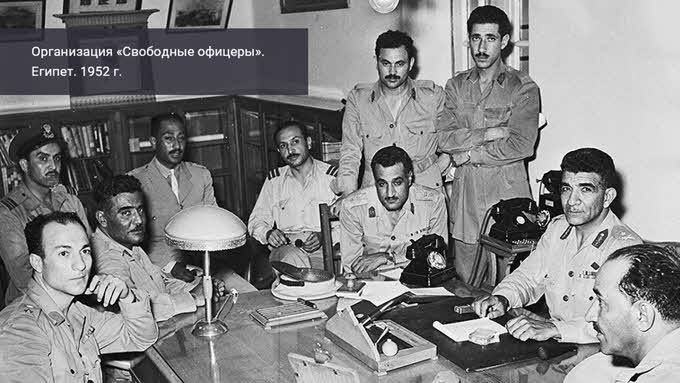

В 1951 г. получила независимость Ливия . В июле 1952 г. в результате революции в Египте была свергнута монархия (республика провозглашена в июне 1953 г.). В 1956 г. увенчалась победой борьба за независимость французских протекторатов Марокко и Туниса . В 1954 г. вспыхнуло восстание в Алжире , который получил независимость в 1962 г.

К концу 50-х гг. XX в. становится ясно, что спасти колониализм не смогут никакие реформы, которые метрополии активно проводили в своих колониях. 1960 год входит в историю как год Африки : от колониальной зависимости тогда освободилось 16 государств континента: Камерун, Того, Конго (Бельгийское Конго), Мали и Сенегал (Французский Судан), Сомали, Дагомея, Верхняя Вольта, Берег Слоновой Кости, Чад, Центральноафриканская Республика, Конго (Французское Конго), Нигер, Мавритания, Габон, Нигерия и островной Мадагаскар.

В начале 60-х гг. XX в. стали независимыми страны Британской Восточной Африки (Танганьика, Уганда, Кения, Занзибар). В 1964 г. была провозглашена независимой Замбия.

Освобождение Анголы и Мозамбика . В 1956 г. в Анголе несколько нелегальных организаций и кружков объединились в Народное движение за освобождение Анголы (МПЛА) от португальцев. Основным средством была вооруженная борьба. Партизанская война продолжалась почти 15 лет. Этническая пестрота и давние междоусобицы создавали трудности на пути освобождения. Несмотря на все препятствия, в 1973 г. МПЛА контролировала треть территории Анголы.

В январе 1975 г. правительство Португалии, где произошла революция, подписало соглашение о переходе Анголы к независимости. Однако вскоре началась война между МПЛА и другими группировками, поддержанными армией ЮАР, а также США.

На стороне МПЛА выступило большинство населения, его поддержали социалистические страны и большинство африканских государств. Существенную роль в военных действиях сыграли кубинские войска. Кровопролитные бои продолжались до начала 1976 г., хотя независимость страны была провозглашена 11 ноября 1975 г.

В 1962 г. в Мозамбике появилась партия Фронт освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО ). В 1964 г. началось всеобщее вооруженное восстание, переросшее в партизанскую войну против Португалии. 25 июня 1975 г. Мозамбик был провозглашен независимым государством, власть перешла к ФРЕЛИМО. Правительство Мозамбика, как и Анголы, объявило об ориентации на социализм.

После обретения независимости в Анголе и Мозамбике наступили длительные периоды нестабильности, против правительств вели вооруженную борьбу оппозиционные группировки, получавшие помощь западных стран. Лишь в 90-е гг. XX в. начались процессы национального примирения.

В 1980 г. после долгой борьбы населения получила независимость Зимбабве . В 1990 г. свободу обрела Намибия .

Падение режима апартеида в ЮАР . Самая развитая страна Африки — Южно-Африканский Союз (ЮАС) — в 1961 г. вышла из Британского содружества и была переименована в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) . Еще в 1948 г. к власти в ЮАС пришла африканерская (бурская) Националистическая партия , провозгласившая апартеид государственной политикой. Целью апартеида (разделение, раздельное существование) было помешать смешению рас. Националисты использовали идеи кальвинизма о предопределении: у каждой расы своя судьба, особый путь развития и образ жизни, однако на практике это вылилось в политику расовой дискриминации.

В течение 50-х гг. XX в. менялся характер крупнейшей организации цветного населения страны — Африканского национального конгресса (АНК). Достижение равноправия включало в себя и вооруженную борьбу. В союзе с АНК действовали коммунисты. Один из лидеров АНК Нельсон Мандела возглавил подпольную деятельность. В 1963 г. его вместе с некоторыми другими лидерами антирасистского движения арестовали и приговорили к пожизненному заключению.

В 70-е гг. XX в. крупные промышленные центры ЮАР были охвачены забастовками. Протест против расовой дискриминации поддерживали все категории цветного населения и некоторые группы белого населения, особенно студенты. Апартеид был осужден общественностью всего мира. Мандела стал символом освободительного движения ЮАР.

В феврале 1989 г. правительство освободило лидеров АНК, а в 1990 г. начало переговоры с ними. На всеобщих выборах 1994 г. АНК одержал победу. Президентом ЮАР был избран Н.Мандела.

Развитие освободившихся стран . В 50-е и 60-е гг. XX в. в освободившихся государствах большой популярностью пользовались идеи социализма. Страны социалистической ориентации (в разные периоды таковыми являлись Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Ливия, Сомали, Египет, Мали, Алжир, Конго, Танзания, Замбия, Эфиопия, Ангола, Мозамбик и др.) расценивали социализм как средство преодоления отсталости, зависимости и нищеты, решения социальных проблем.

В странах социалистической ориентации проводились национализация собственности иностранных компаний и крупных частных владений, аграрные преобразования. Эти страны получали широкую экономическую и иную помощь со стороны СССР и других социалистических стран. Однако отсутствие условий для перехода к современному уровню производства тормозило эволюцию экономики, вело к сохранению отсталости и нищеты. Разрастался бюрократический аппарат, росла коррупция. Отказ от социалистической ориентации произошел после распада СССР.

Основная часть стран «третьего мира» выбрала капиталистический путь развития. В этих странах принимались меры по развитию рыночной экономики, широко открывались двери перед иностранным капиталом, но по итогам своего развития эти страны мало чем отличаются от стран, шедших по социалистическому пути. В частности, Африка и в XXI в. остается наиболее отсталым регионом Земли.

По иному сложилась судьба ряда стран Восточной Азии. В последней четверти XX в. некоторые из них совершили гигантский скачок в своем развитии. Малайзия, Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг, соединив передовые западные технологии с сохранением устоев традиционного общества, превратились в экономически развитые государства (их часто называют « молодыми тиграми » или « азиатскими тиграми »), В начале XXI в. по такому же пути пытаются идти Индонезия, Филиппины, Таиланд. В этот же период серьезных успехов достигли Вьетнам и Лаос, сохранившие приверженность социалистическому пути при использовании рыночных механизмов в экономике.

Особый путь развития был и у мусульманских стран Азии. Освоение богатейших месторождений нефти и газа в районе Персидского залива превратило Саудовскую Аравию и государства на востоке Аравийского полуострова в процветающие страны.

Крупнейшее государство региона — Иран — сравнительно успешно развивался в 60 — 70-е гг. Однако плодами этого развития пользовалась лишь верхушка общества. Нарастание противоречий привело в 1979 г. к исламской революции , во главе которой встало духовенство. После свержения шаха была провозглашена Исламская Республика Иран , лидером которой стал аятолла Хомейни . В дальнейшем Иран превратился в регионального лидера. Для внешней политики Ирана в начале XXI в. характерна острая антиамериканская направленность.

В соседнем Ираке в 60 — 90-е гг. существовал авторитарный режим левого толка. В 1979 г. президентом Иракской Республики стал Саддам Хусейн . В годы его правления Ирак вел агрессивную внешнюю политику: война с Ираном в 1980 —1989 гг., захват Кувейта в 1990 г. В 1991 г. коалиция стран во главе с США напала на Ирак и изгнала его войска из Кувейта. По инициативе США против Ирака были введены экономические санкции, которые привели к гибели миллионов иракцев. В 2003 г. США и Великобритания под фальшивыми предлогами поддержки Хусейном террористов и разработки Ираком ядерного оружия оккупировали страну. Разгоревшаяся борьба против оккупантов, коллаборационистов, а также этнические и религиозные столкновения превратили Ирак в источник нестабильности во всем регионе.

Источник

Падение мировой колониальной системы

Урок 35. Всеобщая история 11 класс ФГОС

Конспект урока «Падение мировой колониальной системы»

В 1939 году в колониях западных стран проживало 710 миллионов человек. Это чуть меньше 30 % всего тогдашнего населения Земли. Колониальная система трещала по швам. Народы требовали реализации права на самостоятельное, независимое развитие. Освободительное движение охватило Индию, Индонезию, Северную Африку, другие регионы. Национальные революции победили в Китае и Турции, не позволив развитым странам превратить их в полуколонии. Англия вынуждена была признать независимость Египта и Афганистана, вывести свои войска из Ирана. Тем не менее колониализм смог удержать свои позиции.

Но в ходе Второй мировой войны ситуация существенно изменилась. Выделим те предпосылки, которые способствовали успеху в борьбе за освобождение народов Азии и Африки от колониальной зависимости.

Многие колонии были непосредственно втянуты в боевые действия. Так, Япония в 1942–1944 годах оккупировала Индокитай, Индонезию, Бирму, Малайзию, Филиппины. Метрополии не смогли защитить свои владения. Это, безусловно, снижало их авторитет и влияние. Формировались местные органы самоуправления, которые могли бы в будущем взять власть в свои руки.

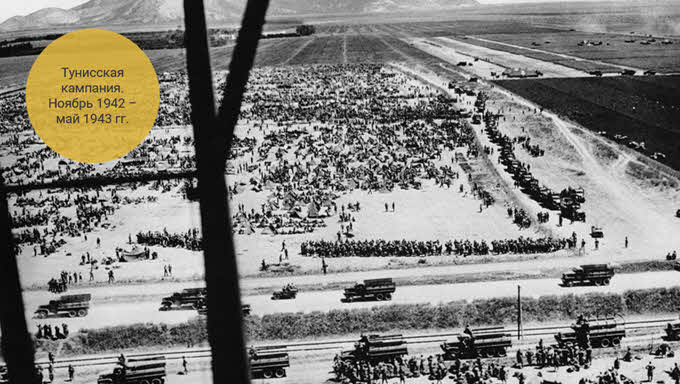

В ходе борьбы со странами «Оси» метрополии активно использовали ресурсы своих заморских владений. Многие их жители были призваны на военную службу. На территории колоний строились военные заводы, ремонтные мастерские, аэродромы, военно-морские базы. Североафриканские владения Франции использовались сторонниками Шарля де Голля для организации борьбы против вишистского правительства.

Здесь в ноябре 1942 года высадились союзные войска под командованием Эйзенхауэра. Они осуществили успешную наступательную операцию и вынудили германско-итальянские войска капитулировать. Боевое содружество не предполагало возврата к прежним отношениям господства-подчинения.

Идея равных прав всех народов на свободное развитие стала одним из краеугольных камней новой системы международных отношений. Право на самоопределение поддерживалось авторитетом Организации Объединённых Наций.

Его декларировали и обе сверхдержавы – СССР и США. Европейские же государства желали сохранить свои владения, но влияние их на мировой арене уменьшилось. Война истощила их экономические и финансовые ресурсы.

Многие европейцы, пережившие войну, не желали слышать, а тем более участвовать в новых конфликтах – с народами колоний, готовыми с оружием в руках отстаивать своё право на независимость.

Условно в процессе краха колониализма можно выделить несколько этапов.

Первый охватывает 1945-й – середину 1950-х годов.

В 1947 году Великобритания признала независимость «жемчужины» своей колониальной империи – Индии. В стране ширилась кампания пассивного (ненасильственного) сопротивления, проводились массовые политические стачки и демонстрации.

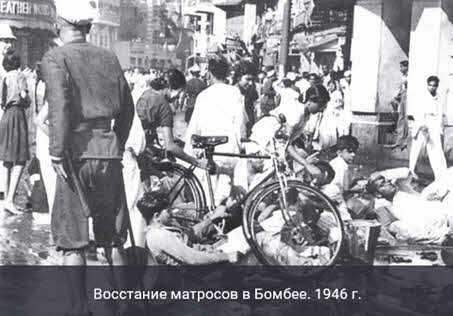

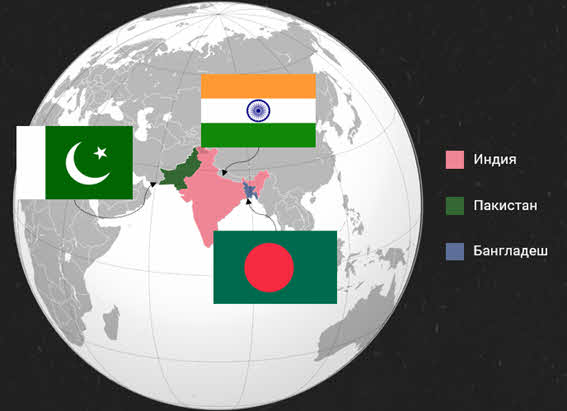

В 1946 году в Бомбее вспыхнуло восстание матросов. Лорд Маунтбеттен, последний вице-король Индии, предложил план раздела страны по религиозному признаку. В результате были провозглашены два независимых государства: Индия, где основная масса населения проповедовала индуизм, и Пакистан, на территории которого жили по большей части мусульмане. Причём Пакистан состоял из двух отдельных частей: Западного (это территория современного Пакистана) и Восточного (в 1971 году здесь было создано независимое государство – Бангладеш).

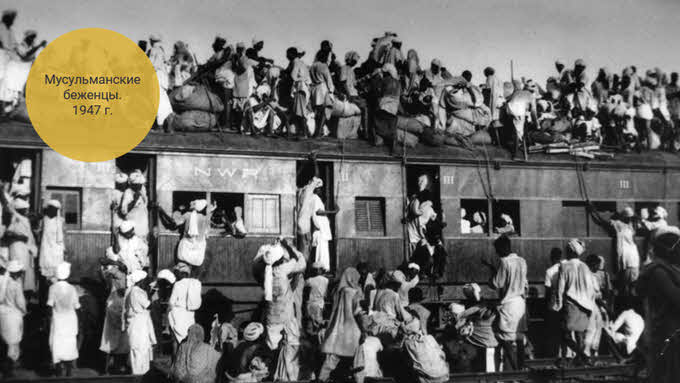

Разумеется, разделить территорию таким образом, чтобы полностью развести индусов и мусульман по разные стороны границы, не получилось. Эти две конфессии уже несколько столетий сосуществовали в Индии. Начались столкновения на религиозной почве.

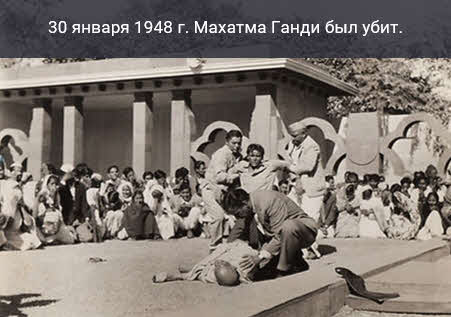

Около полумиллиона человек были убиты, 12 миллионов превратились в беженцев. Жертвой индусско-мусульманской вражды стал и Махатма Ганди. Он активно выступал против раздела Индии, призывал к веротерпимости, религиозному миру. 30 января 1948 года Ганди был убит одним из членов радикальной индуистской организации.

В конце 1947 года произошло первое военное столкновение Индии и Пакистана из-за Кашмира. Это одна из территорий, за которые до сих пор ведётся борьба между двумя государствами. Особенно опасный характер она приобрела после того, как Индия и Пакистан вошли в число ядерных держав.

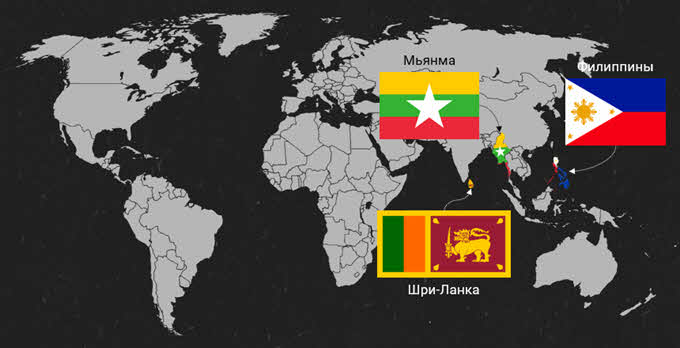

Так же, без вооружённой борьбы, Великобритания признала независимость и других своих колоний в Азии – Бирмы (современная Мьянма) и Цейлона (сейчас эта страна называется Шри-Ланка).

В 1946 году США отказались от непосредственного управления Филиппинами. Власть в этой стране была передана национальному правительству.

Сразу после окончания войны, в 1945 году, суверенитет провозгласили Индонезия и Вьетнам. Но обеим странам пришлось вести за него упорную борьбу.

Независимость Индонезии была признана Нидерландами лишь после пяти лет партизанской войны. В военных действиях на стороне голландцев приняли участие и англичане. В Индонезии оставалось много британских и японских военнопленных. Первым нужно было помочь вернуться в Англию, а вторых Великобритания обязалась отправить в Японию. Лидером национально-освободительной войны был Сукарно, избранный президентом Индонезии.

Под давлением ООН на Гаагской мирной конференции 1949 года Нидерланды признали независимость своей бывшей колонии.

Война Демократической Республики Вьетнам против Франции продолжалась до 1954 года. Это была борьба за независимость не только Вьетнама, но всего Индокитая, то есть также и Лаоса с Камбоджей. В Индокитайскую войну вмешались другие державы. Францию поддержали США и Англия, Вьетнам – СССР и Китай.

Решающее сражение произошло при Дьенбьенфу, городе на северо-востоке Вьетнама. Французский гарнизон капитулировал. На следующий день, 8 мая 1954 года делегация ДРВ во главе с Хо Ши Мином прибыла в Женеву, где началась мирная конференция.

В итоге Франция признала независимость Вьетнама (а также Лаоса и Камбоджи). Но страна была разделена на две части (по 17 параллели). На севере утвердилось коммунистическое правительство Хо Ши Мина (столица – Ханой). На юге было создано Государство Вьетнам с центром в Сайгоне. Оно оказалось в сфере влияния Запада, прежде всего Соединённых Штатов. Объединение страны произошло лишь после второй Вьетнамской войны 1954–1975 годов.

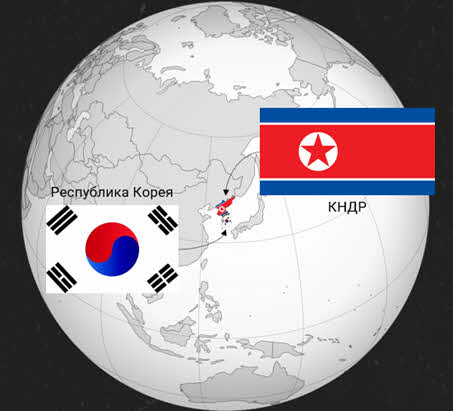

Разделённой после получения независимости оказалась и ещё одна страна – Корея.

Её суверенитет был провозглашён 15 августа 1945 года, когда император Хирохито по радио объявил своим подданным о капитуляции Японии. Раздел Кореи рассматривался как временное явление. Речь шла о разграничении зон оккупации: советской – на севере, американской – на юге полуострова. Но в условиях «холодной войны» это территориальное разделение переросло в политический раскол.

После окончания Корейской войны в 1953 году стороны отвели свои силы за демаркационную линию по 38 параллели. Она и стала границей между двумя государствами – Корейской Народно-Демократической Республикой и Республикой Кореей.

Второй этап деколонизации – середина 1950-х – середина 1970-х годов. Независимость в этот период получила значительная часть африканских колоний.

После переворота «Свободных офицеров» англичане вынуждены были окончательно уйти из Египта.

Новое правительство во главе с Гамалем Абдель Насером в 1956 году заявило о национализации Суэцкого канала.

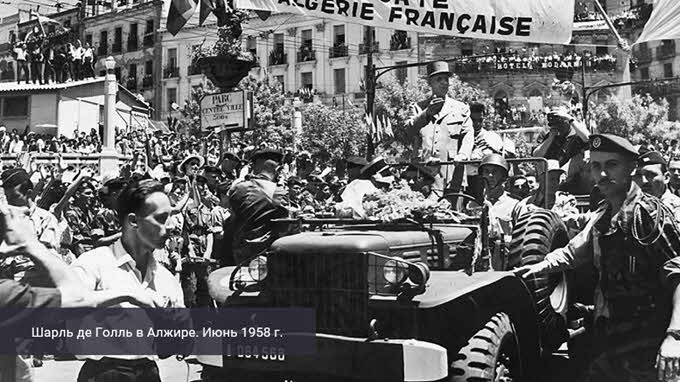

Свободы добились Ливия, Судан, Марокко, Тунис. Ожесточённую борьбу за независимость пришлось вести Алжиру. К этой стране во Франции было особое отношение. По действовавшей на тот момент (1954 год) французской конституции Алжир являлся не заморским владением, а неотъемлемой частью Франции. Там проживало около миллиона французов. В их владении находилось 40 % сельскохозяйственных угодий. Значительная часть населения Франции воспринимала действия алжирских повстанцев как мятеж и угрозу территориальной целостности страны. Война велась самыми жёсткими методами. Обе стороны не чурались террора, пыток, убийства мирных жителей. Фронт национального освобождения Алжира нёс большие потери в боях с регулярными французскими частями и Иностранным легионом. Но проигрывая в военном отношении, он набирал очки в отношении политическом и дипломатическом. На Францию оказывалось мощное международное воздействие.

Шарль де Голль, ставший президентом страны в это кризисное время и утвердивший Пятую республику, симпатизировал колонам (французским алжирцам). Но понимал, что процесс деколонизации не остановить. В марте 1962 года были подписаны Эвианские соглашения, прекратившие войну. На референдуме более 90 % французов поддержали предоставление независимости Алжиру. В Алжире среди местных жителей за это решение проголосовали практически все. И в июле Франция лишилась владений в Северной Африке.

Начало освобождению Тропической Африки положило провозглашение независимости Золотого Берега (Ганы). В 1960 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию «О предоставлении независимости колониальным странам и народам». С этого времени деколонизация была поставлена под международный контроль. 17 африканских колоний Англии и Франции стали в этом году независимыми государствами. 1960 год так и называют – «год Африки».

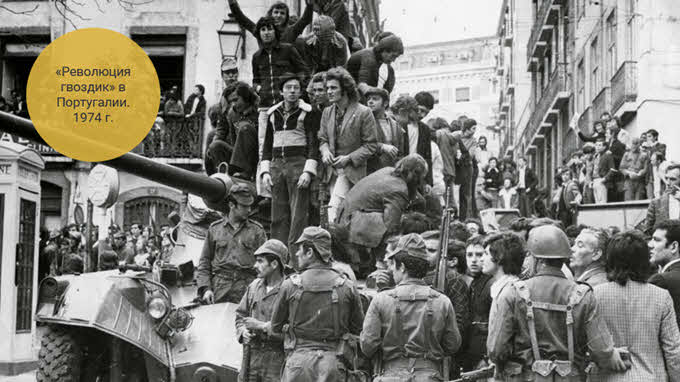

В 1975 году начался последний, третий этап распада колониальной системы.

Португальская «революция гвоздик» свергла авторитарный режим Марселу Каэтану, преемника Антониу Салазара. Демократизация государственного строя означала также и предоставление независимости португальским колониям. В Африке – Анголе, Мозамбику, Гвинее-Бисау и островам Зелёного мыса (современное название – Кабо-Верде). И Восточному Тимору в Юго-Восточной Азии. Он, правда, практически сразу был оккупирован Индонезией.

Последняя крупная колония в Африке – Намибия, владение ЮАР – получила свободу в 1990 году. У некоторых западных стран, например, Франции и Великобритании, сохранились «заморские территории». Но колониями они не являются. Их жители обладают такими же гражданскими правами, что и население основной части страны-метрополии.

После распада колониальных империй на политической карте мира появилось более 100 новых государств. На тот момент в них проживало свыше 2 миллиардов человек. Это изменило соотношение сил на международной арене и в Организации Объединённых Наций. С середины 1950-х годов в политологии появился новый термин – «третий мир». Так стали называть освободившиеся страны, отделяя их от первых двух «миров»: государств Запада и социалистического советского блока.

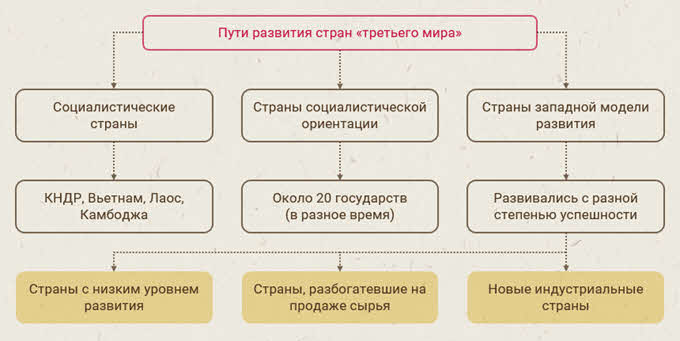

Странам «третьего мира» необходимо было «перешагнуть» ту пропасть, которая отделяла их от развитых стран. Добиться этого они пытались разными путями.

Социалистический путь развития избрали Северная Корея, Вьетнам, Лаос и Кампучия (Камбоджа). Около 20 стран в разное время относились к государствам «социалистической ориентации». Среди них были Египет, Ирак, Афганистан, Сирия, Ливия, Алжир, Эфиопия, Ангола и другие.

Во многих странах идеи социализма тесно переплетались с религиозными верованиями, традиционным укладом жизни.

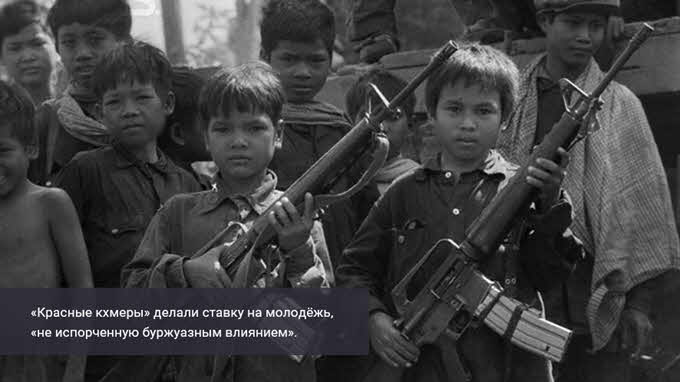

Особую идеологию – чучхе (развитие с опорой исключительно на собственные силы) – предложил КНДР её первый лидер Ким Ир Сен. Маоистские идеи форсированного строительства коммунизма с опорой на массовое насилие до логического конца довели «красные кхмеры» в Камбодже. Режим Пол Пота находился у власти в 1975–1979 годах.

За это время было уничтожено, по разным оценкам, от одного до трёх миллионов человек, которые «не годились» для строительства «светлого будущего», поскольку были недостаточно преданы режиму.

Некоторые страны, взяв за образец западную экономическую систему, совершили скачок от традиционного к высокоразвитому постиндустриальному обществу. Это так называемые «новые индустриальные страны». Значительных успехов в экономическом развитии достигли Индия, Египет, Пакистан, Индонезия. Часть стран Ближнего Востока – Саудовская Аравия, Кувейт, Бруней, Объединённые Арабские Эмираты – стали богатыми за счёт продажи нефти и газа.

Однако большинство развивающихся стран значительно отстают по уровню своего развития от передовых держав. Кроме экономических им приходится решать и другие проблемы. Попробуйте назвать их самостоятельно.

Источник