- 3. Определение уровня самообеспечения страны и субъектов Российской Федерации основной сельскохозяйственной продукцией

- Уровень самообеспеченности страны продукцией сельского хозяйства

- САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ ПРОДУКЦИЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА

- Российское сельское хозяйство — ложка меда в бочке дегтя

- СМИ: в России начались сложности с экспортом пшеницы

- Цены на масло обвалились на опасениях введения пошлины

- Насколько подорожают новогодние продукты к концу декабря

- Великобритания и Евросоюз договорились о свободной торговле

- Как накопления из-под матрасов на биржу вышли

3. Определение уровня самообеспечения страны и субъектов Российской Федерации основной сельскохозяйственной продукцией

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ САМООБЕСПЕЧЕНИЯ

СТРАНЫ И СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСНОВНОЙ

На базе балансов продовольственных ресурсов определяется показатель, характеризующий продовольственную безопасность страны: уровень самообеспечения основными видами сельскохозяйственной продукции.

Уровень самообеспечения основной сельскохозяйственной продукцией отражает, в какой мере собственное производство способно удовлетворить все потребности или так называемое «внутреннее потребление» страны или ее регионов. Уровень самообеспечения определяется в целом по стране и по субъектам Российской Федерации.

Уровень самообеспечения страны по отдельным видам сельхозпродукции определяется как процентное отношение производства соответствующих видов продукции сельского хозяйства к потреблению их на территории страны. Аналогично определяется уровень самообеспечения по отдельным видам сельхозпродукции субъектов Российской Федерации.

В общем виде алгоритм расчета коэффициента самообеспечения (КСО) может быть представлен следующей формулой:

Внутреннее потребление включает в себя: производственное потребление, личное потребление (фонд потребления), потери продукции, промпереработка на непищевые цели.

Производственное потребление отражает использование продукции сельхозпроизводителями на внутрихозяйственные нужды: на семена, корм скоту и птице, яйца на инкубацию.

Фонд личного потребления населения включает объемы продукции, идущие на питание населения страны или субъектов Российской Федерации.

Промпереработка на непищевые цели включает объемы продукции, израсходованные предприятиями и организациями на выработку медбиопрепаратов, использованные для научно-исследовательских целей и пр.

Алгоритмы расчетов коэффициентов самообеспечения по видам сельскохозяйственной продукции приведены в схемах балансов соответствующих продуктов.

Источник

Уровень самообеспеченности страны продукцией сельского хозяйства

В современных условиях показатели, характеризующие уровень самообеспеченности регионов продовольственными ресурсами, занимают центральное место в социально-экономическом положении субъектов Российской Федерации. Возникла реальная потребность в оптимальном обеспечении регионов потребительскими товарами местного производства.

Под продовольственной самодостаточностью понимается обеспечение продуктами питания в оптимальных пределах и собственными силами. В отдаленные времена самодостаточной в продовольственном отношении могла быть семья, потом – община, затем – регион или государство. При этом и раньше, а особенно сейчас эту самодостаточность нельзя понимать как стопроцентное производство необходимых продуктов. Всегда что-то обменивалось, а потом покупалось и продавалось. Но если основа пищевого рациона оказывалась своей, то это и была продовольственная самодостаточность [8, c. 25].

На протяжении тысячелетней российской истории продовольственные проблемы решались на уровне достижения необходимой самодостаточности, обеспечивающей продовольственную безопасность страны. Поэтому изучение в этом плане опыта прошлого и настоящего имеет познавательную и практическую значимость [8, с. 2].

Продовольственное самообеспечение региона – это такое положение экономики региона, при котором он может обойтись собственными продовольственными ресурсами, не прибегая к потребности импорта продукции из других регионов. Однако не стоит использовать продукты исключительно регионального производства, так как это не всегда экономически оправданно – ввоз продовольственных товаров из других регионов может обойтись дешевле.

Самообеспечение можно рассматривать с двух сторон: с одной стороны, самообеспечение – это возмещение потребностей региона за счет местного производства продуктов питания, а также его применения для развития и расширения региональных возможностей; с другой, самообеспечение – это наиболее полное удовлетворение социально-экономических потребностей региона за счет собственного производства, а также значительного экономического распространения горизонтальных связей, более интенсивное внедрение кооперации и интеграции производства, самостоятельного участия в международном и региональном разделении труда.

Самообеспеченность региона потребительскими товарами должна быть оптимальной. Полная самообеспеченность региона потребительскими товарами противоречит рыночным принципам хозяйствования, условиям межрегионального и межгосударственного разделения труда, и, следовательно, оказывает отрицательное воздействие на эффективность функционирования региональной экономики, а также на социально-экономическое развитие конкретного региона. В то время как недостаток обеспечения региона потребительскими товарами, и прежде всего товарами первой необходимости, приводит к их удорожанию и, соответственно, снижению уровня жизни населения [1, c. 10].

В настоящее время в качестве минимально допустимого уровня питания населения по количеству и ассортименту продуктов, их энергетической достаточности принимаются нормы потребления, предусмотренные минимальной потребительской корзиной [3, c. 111]. Нормативные объемы потребления продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, установлены в соответствии с рекомендациями Правительства Российской Федерации по распределению субъектов по 10 зонам, сформированным исходя из факторов, влияющих на особенности потребления продуктов питания основными социально-демографическими группами населения.

Согласно данным рекомендациям рассматриваемый нами регион относится к 8 зоне. В табл. 1 представлены рекомендуемые нормы потребления продуктов питания в среднем на 1 человека в Республике Мордовия [6].

Рекомендуемая норма потребления продуктов питания в среднем на 1 человека в Республике Мордовия

Источник

САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ ПРОДУКЦИЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Тема продовольственной безопасности в России становится все более актуальной связи с введенными санкциями со стороны Запада. В стране взят курс на импортозамещение. Способны ли регионы обеспечить себя продукцией растениеводства?

Социально-экономическая стабильность в регионе во многом определяется уровнем и качеством жизни населения, социальным самочувствием, степенью удовлетворения потребностей. Качество жизни является важной социальной категорией, характеризующей структуру потребностей человека и возможности их удовлетворения. Формирование потребностей в определенных продуктах питания в соответствии с рекомендуемыми нормами по количеству и качеству – это управление процессом продовольственной самообеспеченности региона. Количественная оценка продовольственной безопасности позволяет делать достоверное заключение о жизнедеятельности населения региона и предпринимать целенаправленные действия по поддержанию продовольственной стабильности. Одним из требований продовольственной безопасности является достаточность потребления продовольствия, которая может быть определена с помощью коэффициентов достаточности. Основным источником обеспечения продуктами питания является сельскохозяйственное производство. Также от уровня самообеспеченности продукцией агропромышленного комплекса сельских территорий во многом зависит социально-экономическое состояние региона. В следствии чего необходимо регулярно проводить диагностику и комплексную оценку деятельности агропромышленного комплекса.

Под обеспеченностью продовольственными ресурсами понимается отношение объема продовольственных ресурсов в рамках определенной группы продуктов к объему их фактического потребления в регионе. Таким образом, самообеспеченность региона продовольствием это отношение объемов произведенной в регионе продукции соответствующего вида к уровню ее региональной потребности. Данное уравнение самообеспеченности выражается следующей формулой:

С = П / (ПП + ПНЦ + ПОТ + ФП) * 100,

где П – объем произведенных продуктов в регионе за период;

ПП – производственное потребление в хозяйствах сельхозпроизводителей (на семена, корма и другие внутрихозяйственные нужды);

ПНЦ – переработка на непищевые цели;

ФП – фонд личного потребления населения.

Произведен расчет и сравнительный анализ уровней самообеспеченности основными продуктами растениеводства – картофелем и группой овощных и бахчевых культур, регионов Российской Федерации в период с 2000 по 2012 гг. (см. Рис. 1)

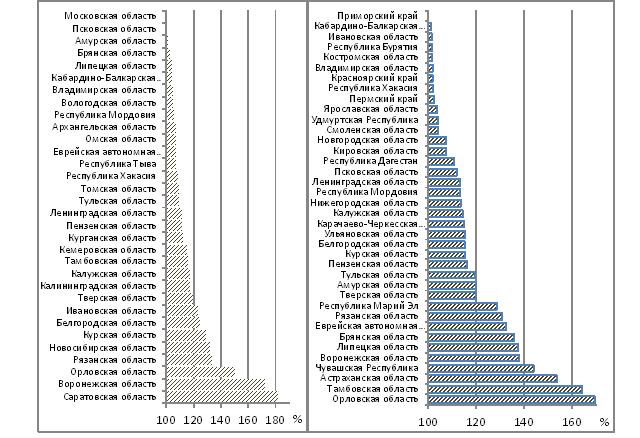

Рисунок 1. Самообеспеченность картофелем, 2000, 2012 гг.

По результатам расчетов картофелем в 2012 г. в достаточной степени обеспечены 39 регионов России. Это весь Центральный Федеральный Округ, за исключением г.Москвы и Московской области. Наивысшие уровни самообеспеченности в 2012г. достигнуты в Орловской – 169%, Тамбовской – 164%, Астраханской – 154% областях. В 2000 году в данном списке было 32 области.

Проведена группировка регионов по уровню обеспеченности картофелем. Разделение проведено с шагом 20%. В первую группу, с уровнем обеспеченности картофелем 100 -120% попало наибольшее количество регионов России. Перечисленные регионы способны обеспечить свое население картофелем в полной мере, при благоприятных условиях внешней среды. Регионы второй группы (120-140%) в некоторые благополучные годы в состоянии часть картофеля передавать соседним областям. Третья и четвертая группы регионов являются группами «регионов-доноров» – это Астраханская, тамбовская, Орловская области, Чувашская республика.

Таблица 1.

Сравнительная группировка Регионов России с достаточным уровнем самообеспеченности картофелем, 2000, 2012 гг.

| Регионы, 2000 год | Регионы, 2012 год |

| Амурская, Архангельская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Курганская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Омская, Пензенская, Псковская, Тамбовская, Томская, Тульская области; республики: Еврейская автономная, Кабардино-Балкарская, Мордовия, Тыва, Хакасия | Амурская, Белгородская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Кировская, Костромская, Курская, Ленинградская, Нижегородская, Новгородская, Пензенская, Псковская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области, Красноярский, Приморский и Пермский край, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Удмуртская республики Бурятия, Хакасия, Дагестан, Мордовия. |

| Белгородская, Ивановская, Курская, Новосибирская, Рязанская Тверская области | Брянская, Воронежская, Липецкая, Рязанская области, республики: Марий Эл, Еврейская автономная |

| Орловская область | Чувашская республика, Астраханская область |

| Воронежская область | Тамбовская и Орловская области |

| Саратовская область | нет |

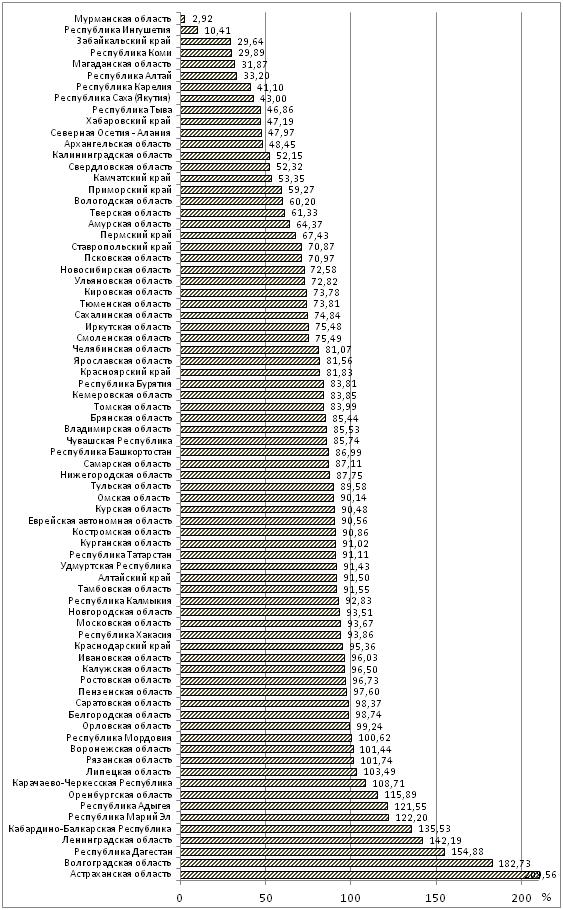

Стоит учитывать, что объемы производства продукции растениеводства носят непостоянный характер. На урожайность влияют множество факторов внешней среды, главный из которых – погодные условия. Так, например, Саратовская область с высоким урожаем картофеля в 2000 году достигла уровня самообеспеченности в 182,3%. А в 2012 г. в области был убран недостаточный урожай и коэффициент самообеспеченности составил 92,2%. Анализ необходимо проводит по динамическим рядам данных. Рассмотрим результаты ранжирования регионов по уровню самообеспеченности овощами и бахчевыми культурами, выполненного по средним значениям за период 2000-2012гг. (см. Рис.2) Из совокупности регионов в исследовании исключены г. Москва, г. Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ в связи с отсутствием производства, либо незначительными объемами производства сельскохозяйственного продовольствия, а также Чеченская республика ввиду отсутствия статистических данных до 2007 года.

Бахчевые культуры выращиваются лишь в южных областях и объемы их производства должны быть достаточными для удовлетворения потребностей всей страны. В органах статистики бахчевые культуры учитываются совместно с овощной продукцией, которую выращивают практически во всех регионах, следовательно сложно оценить самодостаточность исключительно по овощной группе.

В шестнадцати областях России в 2012 году смогли вырастить достаточный урожай овощей и бахчевых культур – это Ленинградская, Воронежская, Липецкая, Саратовская, Пензенская, Оренбургская области, Кабардино-Балкарская, Чувашская республики, Мордовия и Марий Эл, все региона Южного Федерального округа за исключением Республики Калмыкия.

Анализируя ранжирование регионов по уровню достаточной обеспеченности в динамике делаем вывод, что лидером производства является Астраханская область, где выращивается наибольшая доля российских арбузов.

Отстающими регионами являются северные и дальневосточные регионы в силу своей территориальной расположенности и климатических условий. На последнем месте рейтинга – Мурманская область.

Рисунок 2. Ранжирование регионов России по уровню самообеспеченности овощами и бахчевыми культурами по средней за 2000-2012 гг.

Но следует отметить, что в Мурманской области в структуре валового регионального продукта 8% занимает рыболовство. На долю области приходится более двух третей общероссийского производства консервов из печени трески.

В регионах Дальневосточного федерального округа также недостаточен уровень производства продукции принятой в исследовании. Спецификой их сельскохозяйственного производства является развитие оленеводства, звероводства и исторически сложившихся там охотничьего и рыболовного промыслов.

Источник

Российское сельское хозяйство — ложка меда в бочке дегтя

Уборка овощей в Новосибирской области

МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Сельское хозяйство — одна из немногих отраслей, которая продолжала показывать рост по время спада российской экономики, вызванного коронавирусом. Не в последнюю очередь на это повлиял тот факт, что отечественный АПК не прекращал работу во время пандемии, в отличие от, например, общественного питания.

Безусловно, дело не только в этом. Действия российских властей вместе с приличным финансированием в последние годы дают свои результаты: сейчас сельское хозяйство — стабильно функционирующая отрасль, которая способна накормить не только россиян, но и жителей других стран.

Опыт 2020 года тому подтверждение: даже на пике спроса покупателей весной текущего года полки российских магазинов не опустели, а экспорт сельскохозяйственной продукции превзошел официальные прогнозы и к концу декабря превысил 28 миллиардов долларов.

СМИ: в России начались сложности с экспортом пшеницы

В то же время не обошлось и без негатива. Уходящий год показал, что не все проблемы в отечественном сельском хозяйстве решены. Весной вызовом стала логистика: когда импорт товаров из Китая был ограничен на фоне начала пандемии, поставки продуктов оказались затруднены. А конец года показал, что интегрированность России в мировую торговлю продуктами имеет влияние на цены на продовольствие внутри страны.

УРОЖАЙНАЯ СТАТИСТИКА

Удивительно, но в этот непростой — не только из-за COVID, погодные условия также нельзя назвать благоприятными — год российские аграрии смогли получить очень неплохие урожаи различных сельхозкультур, а в ряде случаев валовые сборы стали даже рекордными.

Так, по данным Росстата, урожай зерна в чистом весе составил 133,03 миллиона тонн, из которых пшеницы — 85,873 миллиона тонн — это вторые по объемам урожаи после рекордных показателей 2017 года.

Валовые сборы риса (1,141 миллиона тонн), рапса (2,573 миллиона тонн), плодов и ягод (3,577 миллиона тонн) стали рекордными. Урожай овощей чуть снизился (на 2,3%) по сравнению с рекордным 2019 годом, но все равно стал впечатляющим — 13,777 миллиона тонн.

Цены на масло обвалились на опасениях введения пошлины

«Прошедший год еще раз подтвердил наши возможности по увеличению производства сельхозпродукции, причем не только по зерновым, но и по другим ключевым категориям — плодоовощная группа, например», — отметил гендиректор холдинга «Росагромаркет» (реализует проект создания в РФ сети оптово-распределительных центров) Богдан Григорьев.

В целом производство АПК в России в январе-ноябре 2020 года увеличилось на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Неприятной новостью стало снижение валовых сборов подсолнечника и сахарной свеклы — до 13,278 миллиона тонн (минус 13,7% к прошлому году) и до 32,395 миллиона тонн (минус 40,4%).

При этом урожай семян подсолнечника все равно был неплохим (на 12,7% больше, чем в среднем на 2015-2019 годы), а снижение сбора сахарной свеклы связано с уменьшением посевных площадей (на 19,1% по сравнению с прошлым годом). Тем не менее, сокращение урожаев этих культур сыграло свою роль в событиях конца года.

ЭКСПОРТ VS ИМПОРТ

Несмотря на снижение сборов отдельных сельскохозяйственных культур, Россия полностью обеспечена основными продуктами питания собственного производства. В декабре Минсельхоз сообщал, что, по оценкам министерства, в 2020 году пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности будут превышены, в частности, по зерну — ожидаемый уровень составит порядка 163,6% (показатель Доктрины — 95%).

Самообеспеченность мясом и мясной продукцией планируется на уровне 100,4% (пороговое значение — не менее 85%), растительным маслом — 190,1% (против 90%), сахаром — 100% (90%), рыбой и рыбной продукцией — 143,4% (85%), картофелем — 95,6% (95%).

По оценке Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в четырех продуктовых категориях в 2020 году импортозамещение происходило наиболее динамично: это садоводство (в частности — выращивание яблок), овощеводство (в первую очередь — томаты и огурцы), а также производство свинины и курятины.

Насколько подорожают новогодние продукты к концу декабря

«Свинина стала абсолютным лидером по импортозамещению: если на момент введения продэмбарго в 2014 году на импорт приходилось 26% всей потребляемой свинины в России, то в 2020 году, по оценке Центра отраслевой экспертизы, доля импорта снизится в этом году практически до нуля», — рассказали в РСХБ.

Обеспечение внутреннего рынка отечественной продукцией позволяет России кормить и другие страны — и это хорошая возможность в то время, когда спрос на продовольствие во всем мире растет из-за пандемии.

По данным Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ «Агроэкспорт») при Минсельхозе, экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ в 2020 году по состоянию на 20 декабря составил 28,3 миллиарда долларов, что на 16,6% выше показателя на аналогичную дату прошлого года. Основной вклад в поставки традиционно вносят зерно, рыба, масложировая продукция.

СТАРЫЕ И НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

И хотя стабильное поступательное развитие российского сельского хозяйства в последние годы видно невооруженным взглядом, этот процесс не обходится без проблем. Часть из них стала особенно заметной благодаря коронавирусу.

Пандемия в начале года некоторое время влияла на мировую торговлю, прекратив или сократив поставки товаров из Китая. Продовольствие не стало исключением, и стало очевидно, как российский Дальний Восток зависит от китайской продукции: те же фрукты и овощи не в сезон крайне сложно оперативно перебросить в дальневосточные регионы из центральной России.

Григорьев из «Росагромаркета» указывает: чем больше Россия производит, тем острее встает вопрос сбыта. «Родные регионы производителей уже насыщены их продукцией, необходим выход в другие регионы страны, а также на экспорт. Вот тут еще предстоит немало работы», — отмечает собеседник РИА Новости. Краснодарские яблоки надо доставлять в Сибирь, дальневосточную рыбу — в Москву, белгородское и воронежское мясо — на Урал и дальше.

Великобритания и Евросоюз договорились о свободной торговле

«Нам все еще необходима централизованная программа создания агрологистической инфраструктуры, причем инфраструктуры нового формата, которая объединяла бы в себе функционал сбыта, логистики, а также единого информационного пространства. Пандемия только обострила данные сложности, поскольку фактически еще сильнее перекосила спрос и предложение в зависимости от географии и импорта», — заключает Григорьев.

С другой стороны, несмотря на хорошее развитие тепличного овощеводства в России, огромный резонанс в декабре вызвали новости об ограничениях импорта в РФ помидоров из Азербайджана и Турции — это основные поставщики томатов в нашу страну. Действительно, пресловутые бананы в России нельзя выращивать, но и по другой номенклатуре страна зависит от импортных поставок.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЭКСПОРТА

РФ за последние годы стала серьезным поставщиком продовольствия на зарубежные рынки: еще чуть-чуть, и экспорт сельхозпродукции и продуктов превысит импорт. Россия встроена в мировую торговлю, и последняя начинает давать обратную реакцию.

Управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк напоминает, что курс рубля за минувший год серьезно ослаб. «В полном соответствии с рыночными принципами, это позитивно для наших экспортеров, но негативно — для импортеров. К сожалению, наше сельское хозяйство во много зависит от импорта — это касается семян, кормов, техники. Удорожание их импорта неизбежно сказывается на себестоимости производства», — указывает эксперт.

Выгодный экспорт, дорогой импорт и специфические факторы коронавирусного года сыграли против доступных цен на продукты питания на внутреннем рынке. В этом смысле российскому АПК не повезло — события декабря омрачили достижения года.

Как накопления из-под матрасов на биржу вышли

По данным Росстата, по итогам ноября продовольственные товары в России выросли на 5,1% к декабрю 2019 года, а рекордсменами по росту цен стали сахар (повышение на 71,5% к декабрю) и подсолнечное масло (23,8%). На ситуацию был вынужден обратить внимание президент России Владимир Путин, а правительство приняло масштабные и даже экстраординарные меры (таковыми стали соглашения о стабилизации цен на эти два товара).

Действия властей затронули и экспорт: с 9 февраля до заградительных уровней повышаются пошлины на экспорт из РФ семян подсолнечника и рапса, с 15 февраля вводится квота на экспорт зерна и пошлина на пшеницу.

По мнению управляющего партнера Agro and Food Communications, подобные меры не могут не отразиться на сельхозэкспорте из России. «Мы уже наблюдаем снижение прогнозов по экспорту зерновых культур в текущем сезоне. Разумеется, подобные ограничения — это вынужденные меры, однако очень не хотелось бы, чтобы любые ценовые всплески нивелировались такими способами», — рассуждает эксперт.

Он указывает: цены на сахар показали рост относительно самых низких за многие годы уровней, которые наблюдались в 2019 году. С другой стороны, низкие цены прошлого года привели к снижению рентабельности производства сахарной свеклы и, как следствие, к закономерному снижению посевных площадей под данную культуру.

«Это лишний раз показывает необходимость гибкой системы поддержки нашего сельского хозяйства, важность развития отечественного семеноводства и производства кормов, чтобы мы не зависели от импорта, создания перерабатывающих мощностей, чтобы экспортерам было выгодно поставлять за рубеж готовые продукты, а не сырье. Сейчас мы в начале этого длинного пути. Рост цен — это неприятное следствие сохраняющихся проблем, которые необходимо решать системно», — заключает Березнюк.

Источник