Василий Поярков

Биография

Василий Поярков — русский первопроходец XVII века, открыватель Сибири и, в частности, амурских земель. Вошел в историю как первый исследователь, совершивший плавание вдоль юго-западных берегов Охотского моря и открывший сказочную страну Даурию, а вместе с ней такие северные народы, как дючеры, нанайцы, нивхи и другие. Василий Данилович Поярков проявил себя как жесткий военачальник, предпринявший попытку покорить найденные народы, а также как целеустремленный новатор, который, несмотря на невероятные трудности, прошел до конца намеченный маршрут.

Детство и юность

Ни в одном историческом источнике не сохранилось сведений о ранней биографии путешественника, в частности, о дате его рождения и происхождении. Есть сведения о том, что он выходец из мелкопоместных дворян.

Другие источники пишут, что Поярков был «из служилых людей». Также разнится информация и по поводу родных мест первопроходца. В разных ресурсах упоминается и город Кашин (ныне Тверская область), и северные губернии тогдашней России.

Так или иначе, будучи человеком образованным, Поярков был отправлен в качестве «письменного» головы и человека для особых поручений к якутскому воеводе Петру Головину.

Экспедиция

Якутское воеводство во главе с Головиным было образовано в середине XVII века как оплот Руси на северных территориях, требующих открытия, исследований и освоения. Отсюда русские первопроходцы стали снаряжать экспедиции для поиска новых земель.

Особенно будоражила сознание и путешественников, и царских людей сказочная страна Даурия. К тому времени в этом краю побывали лишь единицы, и все привезли рассказы о несметных богатствах этой земли. Головин решил получить действительные доказательства наличия даурских сокровищ и снарядил специальную экспедицию для изучения новых территорий в долине Амура. Главой назначил Василия Пояркова, человека жесткого, но ответственного и целеустремленного.

15 июля 1643 года отряд Пояркова в составе 133 казаков вышел из Якутска на 2 деревянных судах. Воевода снарядил путешественников оружием: на одном судне — пушка и 100 ядер к ней, у каждого участника похода была пищаль – старинное огнестрельное ружье. Также была обозначена карта маршрута, включившая все неизведанные земли вдоль гористого побережья Охотского моря.

Путь предстоял по бурным и своенравным сибирским рекам. Сначала землепроходцы спустились по Лене до устья ее притока Алдана. Отсюда поэтапно — до рек Учур и Гонам. Чтобы преодолеть эти порожистые течения, участникам похода пришлось каждый раз волоком тащить суда. Все это сильно замедлило ход экспедиции, наступали холода.

Поярков оставил часть отряда возле судов на зимовку, а сам с остальными отправился дальше. Пересек на нартах Становой хребет и очутился в бассейне Амура, отсюда двинулся в долину реки Зеи, где и раскинулась таинственная Даурия.

С местными жителями, монголоязычными даурами, Поярков встретился в декабре 1643 года. Это были миролюбивые и работящие племена, оседлые, занимались земледелием и скотоводством. В их закромах было много припасов, дичи и зерна. Дауры строили деревянные жилища, в центре которых горел очаг. Шили одежду из кожи и шкур, а также из шелка, который выторговывали у китайцев взамен пушнины. Уже тогда они знали торговые пути, по которым шли товары из Азии.

Увидев такие сокровища, Поярков решил действовать с позиции силы. Он сразу захватил несколько местных феодалов в заложники, выдвинув условие – отныне платить дань русскому царю. Дауры в ответ осадили зимовье Пояркова. В стане казаков начался голод. Но глава экспедиции проявил себя как деспотичный тиран, который не выдавал своим подопечным ни грамма муки.

Люди питались корой деревьев, падалью, начались болезни, повлекшие мор. Осмелевшие дауры хотели воспользоваться ситуацией и уничтожить незваных гостей, но те применили огнестрельное оружие и перебили нападавших. Из-за сильного голода казаки стали поедать даже трупы врагов.

К счастью, наступила весна и на подмогу пришла часть отряда с припасами, оставленная на Гонаме. Кольцо осады распалось. Отряд сибиряка заметно поредел, осталось менее 100 человек, все вместе они отправились вниз по реке Зее, а потом переплавились за течение Амура. Идя вниз по реке, Поярков встречает поселения других приамурских племен. Но они уже знали о жестоких нравах пришлых русских и не позволяли им приставать к берегу, посылая в их сторону тучи стрел.

Казакам пришлось пережить схватку с племенем дючеров. Эти трудолюбивые землепашцы истребили отряд, который Поярков отправил на разведку. Затем путешественники вступили во владения рыболовного племени гольдов. Их глава экспедиции не тронул – народ жил очень бедно, брать с них было нечего.

А вот гиляки, живущие в устье Амура, тоже промышляющие рыбой, добровольно заплатили ясак соболями и присягнули на верность Руси. От гиляков сибиряк впервые услышал о богатом пушниной острове Сахалин, на котором якобы живут «волосатые люди» – айны. Поярков решил остаться в этих местах на зимовку, которая затянулась, в результате казакам вновь пришлось терпеть голод. Только в мае, когда с реки сошел лед, дощатые судна поярковцев вышли в Амурский лиман.

Но и на этом приключения измученных первопроходцев не закончились. После 3 месяцев плавания суда экспедиции попали в шторм. Снова последовала вынужденная зимовка. В районе устья реки Улья казаки нашли избу, в которой годами ранее уже зимовал русский путешественник Иван Москвитин. Здесь были сколочены новые суда, на которых исследователи речным путем, по Лене вернулись домой, в Якутск. Произошло это в 1646 году, от некогда большого отряда осталось около 50 изможденных человек.

Василий Данилович Поярков пробыл в экспедиции 3 года, пройдя путь в 8 тыс. километров. Несмотря на множество жертв и ошибки главного первопроходца в налаживании связей с новыми народами, итоги путешествия были внушительными.

Была открыта Зейско-Буреинская равнина. Василий Поярков первым спустился от Зеи по Амуру до моря. Собрал первые сведения об острове Сахалин, привез карты с точным нанесением сибирских рек, записи о жизни и быте народов, живущих в долине Амура, а также другие интересные факты о географии пройденного участка.

Но главный вклад первопроходца – это не просто исследование Амурского бассейна на предмет его пригодности для жизни и земледелия, это доказанный факт незащищенности амурских племен, отсутствие за ними сильного централизованного государства. В отчете якутскому воеводе Поярков открыто лоббирует идею освоения амурских земель:

«В том (т.е. в обретении Приамурья) Государю будет многая прибыль».

О дальнейшей судьбе Пояркова пишут, что по прибытии из похода его встретил уже не Головин, а назначенный на его место временный воевода В. Пушкин. Оставшиеся в живых участники похода написали на Василия жалобу, но она так и осталась без ответа.

До 1648 года Поярков продолжил службу в должности «письменного» головы, а затем был направлен на повышение в Москву, где переведен из удельных дворян в московские, поступив на полное казенное обеспечение. Есть сведения, что в конце 1650-х годов Василий Данилович служил воеводой в городе Усерде.

Личная жизнь

О том, как сложилась личная жизнь первооткрывателя, были ли у него жена и дети, ничего не известно. Нет также информации о его братьях и сестрах, которые могли бы оставить после себя род Поярковых.

Смерть

Историки предполагают, что смерть первопроходца произошла около 1667-1668 годов, поскольку именно этими годами датируется последнее упоминание его в хрониках. Судя по всему, остаток жизни Василий почивал на лаврах, окруженный почетом и достатком, и скончался от естественных причин.

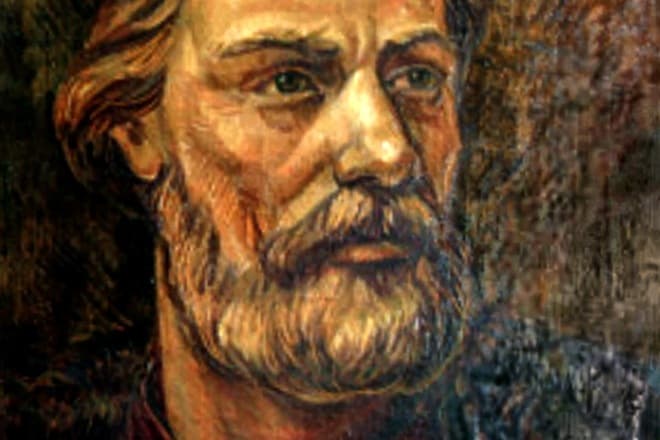

До наших дней сохранились портреты и скульптурные изображения амурского первооткрывателя. Имя Пояркова увековечено в названиях городских улиц (Хабаровск, Якутск, Северо-Курильск), ряда судоходных объектов на Амуре.

Источник

Экспедиция Василия Пояркова на Амур

ПОИСКИ ДОРОГ НА АМУР

Слухи о богатствах восточно-сибирских земель привлекали людей из самых отдаленных мест. Даже из далекого Томска. Так, в 1636 году был снаряжен отряд из 50 казаков во главе с атаманом Дмитрием Копыловым, который добрался до верховьев Алдана, несмотря на недовольство и противодействие енисейских властей, не жалующих своих конкурентов. Здесь, в устье реки Майи, в мае 1638 года копыловцы впервые встретились с пришедшими на реку с Охотского побережья эвенками. Они-то и рассказали участникам похода о «конце земли встречь солнца», о наиболее удобном пути с Алдана на Ламу (Охотское море), который впоследствии получил название Северного пути по рекам.

Эта информация казаков заинтересовала, и они решили пройти дальше в «необъясаченные места». Лето застало землепроходцев в землях эвенков рода Бута, где 28 июля 1638 года в 100 километрах от устья реки Майи они поставили острог, назвав его Бутальским. Здесь казаки и узнали от эвенкийского шамана (по другим сведениям — князца) по имени Томкони (Томканей) Шамаев о существовании в юго-восточной части Сибири, там, где «за морем восходит солнце», большой и рыбной реки Чирколы (Шилкары), в низовьях которой в горе земли танков (натков) имеется «серебряная гора Оджал». Из нее танки получают серебро и меняют его у приезжающих к ним торговых людей. Это были самые ранние в истории России зафиксированные сведения о реке Амур.

Сделав Бутальский острог опорной точкой для дальнейшего продвижения «встречь солнца», осенью 1638 года Дмитрий Копылов с группой казаков попытался проникнуть по «ламскому пути», о котором рассказывали восточные поморы, на Чирколу, но из-за начавшегося в отряде голода, непогоды и холодов вынужден был возвратиться обратно в Бутальский острог. Однако атаман не оставил этого плана. Началась подготовка новой экспедиции. И уже в июне 1639 года с согласия томского воеводы И. О. Щербатова отряд, состоявший из 32 служилых людей, под руководством копыловца Ивана Москвитина с задачей выйти к морю, построить морские суда, на них добраться до земли танков в устье Амура (по тем временам Чирколы), подняться в ее низовьях до «серебряной горы Оджал», найти ее, определиться с получением серебра, используя для начала в качестве проводников эвенов и эвенков, отправился в «полуденную сторону». Следует упомянуть, что в официальных списках в экспедиции был 31 человек, по данным Москвитина — 32. Вероятно, что в составе экспедиции находился кто-то из охочих людей.

Амурские сезоны. Экспедиция В.Д. Пояркова

СТРАНА ДАУРИЯ

Из русских первым побывал в Даурии казак Максим Перфильев, ходивший туда в 1636 году, вероятно, на разведку. Он составил карту, которой пользовались вплоть до XIX века. После Перфильева Даурию посетил «промышленный человек» Аверкиев. Он достиг пункта слияния Шилки и Аргуни, где, собственно, и начинается Амур. Он был пойман местными жителями и отведен к их «князькам». Очевидно, он чем-то угодил им. Его не казнили, а, напротив, отпустили, не причинив никакого вреда, даже обменяли его бисер на соболиные шкурки. Аверкиев еще больше умножил слухи о богатствах Даурии. За дело освоения земель дауров взялся первый якутский воевода Петр Головин. Он решил отправить в Даурию военную экспедицию. В июле 1643 года Головин послал на Шилкар 133 казака с пушкой под начальством «письменного головы» Василия Даниловича Пояркова, выделив судовой инструмент, много парусины, боеприпасов, пищалей, а также медных котлов и тазов, сукна и бисера — для подарков местным жителям.

Поярков потому времени был образованным человеком. Выходец из северных губерний Европейской России, он дослужился на сибирской службе до должности письменного головы — чиновника для особых поручений при воеводе. К отряду присоединилось полтора десятка добровольцев-промышленников («охочих людей»). В качестве переводчика был выбран Семен Петров Чистой.

Пояркову был дан ряд заданий: описать реки и народы, живущие на них, их занятия, выяснить природные богатства края и представить «чертеж и роспись дороги своей и волоку, к Зие и Шилке реке, и падучим в них рекам и угодьям». Был составлен маршрут похода и даны некоторые сведения о реках и народе, живущем на Амуре, а также твердый наказ Пояркову, чтобы люди его отряда не трогали и не обижали местное население.

Поярков двинулся в Даурию таким путем: поднялся по Алдану и рекам его бассейна — Учуру и Гонаму. Судоходство по Гонаму возможно лишь на 200 километров от устья, дальше начинаются пороги. Людям Пояркова приходилось перетаскивать суда на себе, волоком. И это приходилось делать более 40 раз. Тем временем наступила осень, и река стала. До водораздела между Леной и Амуром было еще очень далеко. Поярков решил оставить часть людей зимовать здесь, возле судов, а сам налегке с отрядом в 90 человек пошел зимником на нартах. Через Становой хребет он вышел к верховьям реки Зеи. Здесь они наконец-то попали в страну «пашенных людей», в Даурию. Дауры были миролюбивый и работящий народ. По берегам Зеи встречались селения с просторными деревянными домами, окна были затянуты промасленной бумагой. У них имелись большие запасы хлеба, много скота, домашней птицы. Носили дауры одежду из шелковой и хлопчатобумажной ткани, что тоже говорило о достатке. Шелк и ситец они получали из Китая в обмен на пушнину. Пушниной же платили дань и маньчжурам, которые постепенно прибирали к рукам этот благодатный край.

Поярков сразу же потребовал от дауров, чтобы отныне они платили дань русскому царю. А чтобы подкрепить свои слова действием, захватил аманатами (заложниками) несколько знатных людей. Судя по всему, Поярков был человеком довольно жестким и решительным. Аманатов он посадил на цепь, бил плетьми. Выведал у них все и о Даурии, и о соседних Маньчжурии и Китае. Он решил остаться зимовать на Зее и начал строить острог.

В середине зимы хлеб был уже на исходе. В окрестных селениях все запасы давно были захвачены и съедены, а до теплого времени еще далеко. Оставленные с припасами суда на Гонаме должны были прийти не скоро. Начался голод. Казаки стали примешивать к муке кору деревьев, питались кореньями и падалью, часто болели. Начался мор.

Тогда окрестные дауры, которые все это время скрывались в лесах, осмелели и организовали несколько нападений на острог. Но Поярков был умелым военачальником. Напавших дауров перебили, их трупы валялись на снегу перед острогом. Голод крепчал, тогда казаки стали поедать эти трупы. Еще немного — и они начали бы есть друг друга. Но наконец весной пришли суда с припасами. У Пояркова теперь оставалось менее 100 человек, но он все же решил двигаться дальше, вниз по Зее. Плыть пришлось через сравнительно густонаселенные районы (окраина Зейско-Бурейской равнины), но местные жители, наслышавшись о жестких порядках Пояркова, не допускали русских высаживаться на берег. В них тотчас же летели тучи стрел.

Наконец отряд вышел к Амуру и продолжил плавание вниз по реке до устья Сунгари. Здесь уже начинались земли совершенно другого народа — «пашенных» дючеров, родственных маньчжурам.

Дючеры жили в поселках (по 70-80 домов в каждом), окруженных тучными хлебными полями. Чтобы разведать обстановку, Поярков послал вперед группу казаков. Дючеры внезапно напали на них и почти всех перебили. Только двоим израненным казакам удалось вернуться к отряду. Войско Пояркова еще более сократилось, насчитывало теперь семь десятков человек. Но и тогда он не отказался от того, чтобы продолжить плавание вниз по Амуру.

Через несколько дней пути показались шалаши гольдов (нанайцев). Селения здесь были крупные, по сто юрт в каждом. Этот народ почти не знал земледелия, да и скотоводство у них было развито слабо. Гольды в основном ловили рыбу, ею и питались. Даже из кожи крупной рыбы шили себе одежду, а потом раскрашивали ее. Поярков называл их «рыбным народом». Гольдов казаки не тронули — брать здесь было нечего, поплыли дальше.

Через две недели пути на берегах нижнего Амура Поярков увидел летние жилища на сваях и встретил новый «народец». Это были гиляки (нивхи). Тоже рыболовы, как и гольды, но еще более отсталые и бедные. Они ездили на собаках. У некоторых гиляков казаки видели до сотни собак и больше. Рыбачили они в маленьких берестяных лодках и выплывали на них даже в открытое море. Еще через две недели Поярков достиг устья Амура. Время было позднее, сентябрь, и путешественник остался здесь на вторую зимовку. По соседству в землянках жили и гиляки. Вначале все шло мирно. Казаки покупали у гиляков рыбу и дрова, а Поярков собирал сведения об острове Сахалин, богатом пушниной, где живут «волосатые люди» (айны). Он узнал также, что из устья Амура можно попасть и в южные теплые моря. В своем донесении Головину Поярков написал: «Только тем еще морским путем никто (из русских) не ходил в Китай». Так впервые было получено представление о существовании пролива Татарского), отделяющего Сахалин от материка. Но откроют пролив и нанесут его на карту лишь через 200 лет.

В конце зимы казакам опять пришлось терпеть голод. Вновь стали поедать коренья, кору, питаться падалью. Перед отправлением в поход Поярков совершил набег на гиляков, захватил аманатов и собрал дань соболями. В конце мая 1645 года, когда устье Амура освободилось ото льда, Поярков со своими казаками вышел в Амурский лиман.

ИТОГИ ЭКСПЕДИЦИЙ

Выйдя в Амурский лиман, Поярков не рискнул идти на юг, а повернул на север. С бортов был виден берег Сахалина, где жили «волосатые люди» (айны), но их Поярков решил не трогать. Морское плавание на утлых речных лодках — дощаниках — продолжалось три месяца. Экспедиция двигалась сначала вдоль материкового берега Сахалинского залива, а затем вышла в Охотское море. Мореходы обходили «всякою губу», почему и шли так долго, открыв, по крайней мере, залив Академии. Разразившийся шторм отбросил их к какому-то острову — скорее всего, к одному из группы Шантарских. К счастью, все обошлось благополучно, и в начале сентября Поярков вошел в устье реки Ульи. Здесь казаки встретили уже знакомый им «народец» — эвенков (тунгусов). Поярков по своей привычке захватил аманатов, обложил эвенков данью и остался тут на третью зимовку.

Ранней весной 1646 года отряд двинулся на нартах вверх по Улье и, перевалив невысокий водораздел, вышел к реке Мае, принадлежащей уже к бассейну Лены. А затем по Алдану и Лене Поярков вернулся в середине июня 1646 года в Якутск. В пути погибло 80 человек, большей частью от голода. Вернулись обратно 52 путешественника. Во время этой трехлетней экспедиции Поярков проделал около 8 тысяч километров. Он прошел новым путем от Лены на Амур, открыв реки Учур, Гонам, Зею, Амурско-Зейское плато и Зейско-Бурейскую равнину. От устья Зеи он первым спустился по Амуру до моря, проследив около 2 тысяч километров его течения. Поярков открыл Амурский лиман, Сахалинский залив и собрал некоторые сведения о самом острове Сахалин. К его заслугам принадлежит то, что он первым совершил исторически вполне доказанное плавание вдоль юго-западных берегов Охотского моря. Поярков собрал также очень ценные сведения о народах, живущих по Амуру, — даурах, дючерах, нанайцах, нивхах. Вернувшись, он стал настойчиво убеждать якутского воеводу Головина присоединить «амурские страны к Руси». Несмотря на всю свою жесткость, это был человек, мыслящий по-государственному. Он мог много раз повернуть назад, но прошел свой путь до конца.

Источник