Виртуальная экскурсия по плесецку

Краткая информация о туре:

- Продолжительность: 1 день

- Стоимость: 3100 руб.

- Ближайший заезд: По запросу

Отправить заявку

Автобусный тур на 1 день

Выезд из Архангельска в 5 утра в г. Мирный.

Прибытие в учебный комплекс ракетных войск или в войсковую часть, посещение казарм. Музей учебного комплекса или войсковой части, где собраны экспонаты настоящих деталей ракет и космических кораблей, которые можно не только рассмотреть, но и потрогать руками. Отъезд в город Мирный.

Обед в кафе города.

Посещение Музея Космонавтики в гарнизонном Доме офицеров, где ребята увидят модели космических кораблей и узнают о назначении каждого из них.

Экскурсия по городу, фотографирование у памятников.

Ужин в кафе города.

Отъезд из г. Мирного. Приезд в Архангельск ориентировочно в 23.30.

Стоимость тура на 1 школьника в составе группы:

Стоимость при бронировании уточнять!

В стоимость включено: транспортное обслуживание по туру, питание по программе, экскурсионная программа, сопровождение группы.

* Заявка на посещение Космодрома подается за 40 дней до заезда. Это связано с особенностями пропускного режима в г. Мирный. Заявка подается с указанием данных паспорта или свидетельства о рождении, дата и место рождения. школа, класс. Форму заявки туркомпания высылает по запросу.

** Количество дней и экскурсий может быть изменено по Вашему запросу, дополнительные экскурсии: музей строительства г. Мирный и космодрома «Плесецк», краеведческий музей, экскурсия на стартовую площадку Космодрома, монтажно-испытательный комплекс.

* ** Для проезда поездом необходима справка школьника и оригинал документа – паспорт (свидетельство о рождении до 14 лет)

Источник

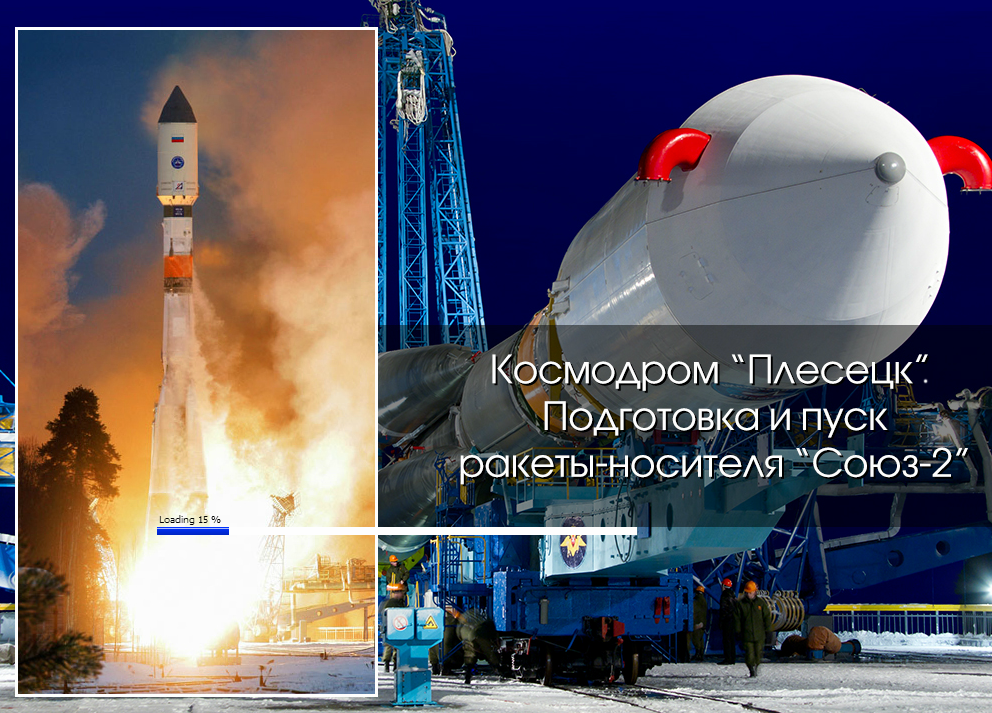

Виртуальная экскурсия по плесецку

Виртуальное путешествие в МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК

МОЖНО ПОНАБЛЮДАТЬ ЗА ЖИВОТНЫМИ В РЕЖИМЕ ОН-ЛАЙН

Виртуальное путешествие в Музей космонавтики

Виртуальный музей Космодром «Плесецк»

Виртуальный музей-панорама «Сталинградская битва»

Виртуальный Титаник

Камчатка Кроноцкий заповедник

Виртуальное путешествие на Мамаев Курган

Третьяковская галерея

Детское творчество и развитие

Виртуальный музей паровозов

Экскурсия по флагману Тихоокеанского флота ракетному крейсеру «Варяг»

Источник

Космодром «Плесецк»

Описание программы

Программа рассчитана на учащихся средних и старших классов — только граждан РФ.

Внимание: за месяц до начала экскурсии необходимо подать списки с полными данными — номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность; дата и место рождения; место прописки; ксерокопия документа, удостоверяющего личность, если это паспорт — ксерокопия страниц с фото и пропиской.

13:01 — Прибытие на ст. Плесецкая. Отъезд на космодром «Плесецк» ― г. Мирный.

13:15 — Экскурсия в музей космодрома. Посещение музея и мемориальных мест, связанных с историей зарождения и развития Воздушно-Космических Сил и космодрома «Плесецк».

14:30 — Отъезд на 1-й Государственный испытательный космодром. Посещение объектов, расположенных на территории космодрома.

17:30 — Ужин в ресторане «Жемчужина» (г. Мирный, ул. Неделина, д. 31).

18:00 — Отъезд на автобусе в гостиницу «Беломорская» (г. Архангельск, ул. Тимме, д. 3).

22:00 — Прибытие в г. Архангельск, расселение в гостинице.

09:00 — Завтрак в гостинице. Сдача номеров.

10:00 — Выезд в г. Северодвинск.

11:00 — Обзорная экскурсия по городу. Посещение экспозиции Северодвинского музея «Музейная субмарина» (г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 10). Главный экспонат показа — конструктор в виде атомной подводной лодки. На занятии можно узнать о том, что из себя представляет атомная подводная лодка, где ее строят. Демонстрирует погружение подводной лодки, запуск баллистических ракет, а также работу акустика.

14:00 — Обед в кафе «Эль Фуэго» (г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 22).

15:00 — Выезд в г. Архангельск.

16:00 — Экскурсия в Северный морской музей. Экспонаты музея знакомят с историей морского освоения Севера, начиная с морского устава, написанного Петром I (в фонде хранится перепечатка 1825 года). (г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 80).

18:30 — Ужин в кафе «Грядка Фэмили» (г. Архангельск, ул. Ломоносова, д. 88).

19:30 — Прибытие на ж/д вокзал г. Архангельска. 20:20 Отправление в Москву.

Компания оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, сохраняя общее содержание программы.

ВНИМАНИЕ: Ж/Д БИЛЕТЫ И СТРАХОВКА ОПЛАЧИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО.

Источник

Экскурсия на Космодром Плесецк

Космодром Плесецк является наиболее северным космодромом не только России, но и всего мира. Космодром расположен в 180 км к югу от Архангельска. Его площадь составляет почти 2 тысячи квадратных километров, и представляет собой область, вытянувшуюся с запада на восток на 80 км и с севера на юг на 50 км.

Краткие факты

На начало 2018 года космодром находится на 1-ом месте на планете по количеству космических запусков и количеству запущенных космических аппаратов: 1618 и 2134 соответственно, что составляет 50.3% и 51.2% от суммарных показателей СССР и России. В период наибольшей активности космодрома в 70-80х годах 20 века отсюда осуществлялось больше 40% ежегодных мировых запусков на орбиту (до 61.3% в 1979 году).

Пуски баллистических ракет

Космодром занимал 1-ое место по ежегодным запускам в космос с 1969 по 1993 годы. Максимальное ежегодное количество запусков с космодрома на орбиту было выполнено в 1977 году – 70. В дополнение по оценкам журнала НК и третьего тома книги “Северный космодром России” к 2017 году с Плесецка осуществлены 498 или 506 запусков межконтинентальных ракет (МБР) и 6 запусков ракет средней дальности (РСД) Р14У.

По тем же источникам с Плесецка было осуществлено 7 суборбитальных запусков ракет космического назначения (среди них 5 запусков противоракеты “Нудоль”).

Советская ракетная база

Создание космодрома в архангельской лесной глуши стало следствием того, что первая советская МБР Р7 с дальностью в 7-8 тысяч км не могла достичь территории США при запуске с Байконура.

Межконтинентальная баллистическая ракета P-7

Другой причиной размещения ракетной базы в северной части СССР стал тот факт, что большинство западных военно-воздушных баз находилось у южных границ СССР. Кроме того для упрощения доставки крупных ракет и строительных материалов было необходимо, чтобы будущая военная база располагалась вблизи железной дороги, что исключало северные районы Сибири и Дальнего Востока. В итоге для размещения объекта был выбран Плeсeцкий район Архангельской области: здешняя лесистая местность облегчала маскировку будущего космодрома. Для размещения стартовых комплексов ракет Р7 идеально подходил высокий южный берег реки Емцы со скальным грунтом, что позволяло уменьшить объемы земляных работ. Последняя причина связана с очень большими газоотводами ракеты Р7.

Газоотводы ракеты Р7

С другой стороны известно, что в 1957-1958 годах велось строительство ещё одной ракетной базы для ракет Р7 (объект “Волга”) в горной местности полярного Урала вблизи Воркуты. Позже строительство воркутинской базы было прекращено по причине увеличения дальности модернизированных ракет Р7А, и там был создан ложный объект с целью маскировки ракетной базы у Плесецка.

Предложение о сооружении ракетной базы было согласовано в конце 1956 года, а уже в марте 1957 года на ж.-д. станции Плесецская появились первые рабочие. Окружающая местность в это время являлась крайне малолюдной территорией: даже в самом поселке Плесецк находилось только 56 дворов, в котором кроме ж.-д. станции располагались лакокрасочная и лесопильные фабрики и мастерская. Поэтому 4.5 тысячам строителей пришлось вначале жить в обычных палатках и землянках, хотя специалисты были размещены в пяти железнодорожных вагонах (для размещения большего количества вагонов не было места). С другой стороны при начале строительства с территории будущей ракетной базы пришлось переселить 2680 человек, проживавших в нескольких сотнях зданий на территории в 7600 гектаров. К июню 1958 года число строителей выросло до 11.5 тысяч, и к концу 1959 года 1-ый из четырех стартовых комплексов был готов к запускам. В новогоднюю ночь 1960 года стартовый комплекс на площадке №41 (“Лесобаза”) заступил на боевое дежурство (БД). Второй стартовый комплекс на площадке №16 (“Опытное”) заступил на БД в середине апреля того же года. Третий и четвертый стартовые комплексы на площадке №43 (“Скипидарный”) заступили на БД 15 июля 1961 года. В 1961 году ракеты были заменены на модернизированные ракеты Р7А с увеличенной дальностью до 11 тысяч км, что позволяло уверенно поражать любой объект континентальной части США.

Во время Кубинского кризиса 1962 года четыре ракеты Р7А в Плесецке были самыми крупными и мощными советскими МБР

В самые напряженные дни Кубинского кризиса одна ракета была даже установлена в пусковую установку четвертого стартового комплекса. В течение двух месяцев кризиса в Плесецке находились 4 ракеты Р7А и 4 ракеты Р16. К 1968 году все стартовые комплексы МБР Р7А были сняты с БД.

С целью конспирации ракетная база сначала получила название “объект Ангара“, другим обозначением военного объекта являлось “3-й учебный артиллерийский полигон”, а после 1965 года появилось новое название: “Научно-исследовательский испытательный полигон ракетного и космического вооружения №53 Министерства обороны”. Скрыть огромный объект от западной разведки было крайне сложно, так как он располагался в пределах досягаемости полетов разведывательных самолетов У-2, которые осуществлялись над СССР в 1956-1960 годах. С апреля 1958 года радиотехническая разведка Норвегии начала перехватывать сообщения о крупном военном строительстве, которое ведется к югу от Архангельска и предположительно связанно с баллистическими ракетами. В связи с этим район Плесецка уже значился приоритетной целью полета Пауэрса 1 мая 1960 года. Начало запусков разведывательных спутников программы “Корона” с 1960 года позволило западной разведке установить предназначение нового объекта в архангельской тайге. До начала программы “Корона” предполагалось, что у СССР может находиться на БД больше сотни ракет Р-7. Фотографирование Плесецка из космоса представляло большую сложность по причине частой облачности.

Летом 1960 года в Плесецке началось строительство двух наземных стартовых комплексов (№5 и 6) под МБР Р16У на площадке №5 (“Стройдеталь”), двух наземных стартовых комплексов (№7 и 8) под МБР Р16У на площадке №24 (“Лисицыно”) и трех шахтных пусковых установок (ШПУ) под МБР Р16У (№9, 10, 11) на площадке №25 (“Лесорубов”). Ракеты площадок №5, 24 и 25 заступили на БД 1962-1963 годах. 1-ый запуск с ШПУ №11 8 октября 1963 года (учения “Гроза“) стал 1-ым запуском МБР шахтного базирования из района несения БД, а так же первым ракетным пуском из Плесецка. В 1961 году в Плесецке началось строительство двух стартовых комплексов (№12 и 13) для ракет Р9А на площадке №31 (“Малое Усово”) и двух стартовых комплексов (№14 и 15) для ракет Р9А на площадке №32 (“Большое Усово”). Ракеты 31-ой и 32-ой площадки заступили на БД в 1964-1965 годах. 16 мая 1967 года с площадки 31 был произведен 1-ый учебный пуск Р9А. В 1963 году на ракетном объекте Ангара базировались все имеющиеся на тот момент типы советских МБР (Р7А, Р9А и Р16У). К 1972-1977 году все ракеты Р16 и Р9А были сняты с БД. В 1971-1976 году площадка №24 начала использоваться для тестов мобильной МБР “Темп-2С“, было проведено 35 пусков (из них 9 неудачно). С 1976 до 1985 года на площадках №5, 16, 24, 25 и 31 начала базироваться мобильная МБР “Темп-2С” в количестве нескольких десятков ракет.

Создание космодрома

Увеличение количества запусков в космос привело к тому, что 2 января 1963 года руководство СССР решило преобразовать Плесецкую ракетную базу в космодром. Во многом это было связано с крайней неэффективностью дорогостоящих стартовых комплексов ракет Р7, стоимость строительства каждого из которых оценивалась в 5% ежегодного советского военного бюджета. Подготовка к запуску этих ракет занимала примерно 12 часов. В то же время опыт Байконура показал, что РН, созданные на базе ракет Р7 являются надежными носителями для обеспечения доступа в космос. В ходе подготовки к космическим запускам 14 и 21 декабря 1965 года были проведены запуски с 1-ой площадки двух МБР Р7А. 17 марта 1966 года с модернизированного стартового комплекса №41/1 был запущен спутник “Космос-112”, который представлял собой спутник оптической разведки типа “Зенит-2“. При официальном объявлении о запуске спутника “Космос-112” не было сообщено, откуда он был запущен (сообщалось лишь о запуске с территории СССР, в то время как до этого о прошлых спутниках говорилось, как о запусках с Байконура). Английский радиолюбитель Джеффри Перри уже к концу 1966 года на основе нескольких опубликованных орбит запущенных спутников смог установить точное расположение нового советского космодрома, и тем самым впервые в открытой западной печати появились упоминания о Плесецком космодроме. Первое упоминание в советских газетах о космодроме относится лишь к 20 июня 1983 году, и было во многом вызвано ажиотажем с частными наблюдениями НЛО на северо-западе СССР (к примеру, “Петрозаводский феномен“ 1977 года).

Первоначально для запусков в космос использовался только стартовый комплекс №41/1, более того второй стартовый комплекс Р-7 на площадке 16 в январе-феврале 1967 года был частично демонтирован с целью восстановления пусковой установки на 31-ой площадке Байконура, который был поврежден взорвавшейся ракетой 14 декабря 1966 года. Тем не менее, с 1981 года второй стартовый комплекс Плесецка начал использоваться для запусков РН “Молния”.

Третий и четвертый стартовый комплекс ракет Р7А начал запуски спутников с 1971 и 1969 годов соответственно. 18 марта 1980 года на четвертом стартовом комплексе произошел взрыв ракеты, в ходе которого погибло 48 человек. Только через 3 года после этой катастрофы — в 1983 году четвертый стартовый комплекс возобновил запуски. Стартовый комплекс №4 (“Санкт-Петербург”) первым прошел модернизацию под новые ракеты класса “Союз-2“ в 2001-2004 годах, в настоящее время такую же модернизацию проходят стартовые комплексы номер 2 и 3 (она закончится в 2017-2019 годах). С 1969 года до настоящего времени со стартового комплекса №4 произведено 281 запусков в космос и один тестовый запуск боевой МБР Р-7А 25 июля 1967 года. Со стартового комплекса №3 в 1971-2010 годах проведено 217 запусков в космос и один учебный пуск МБР Р-7А 18 февраля 1971 года. Со стартового комплекса №2 в 1981-2012 годах проведено 136 запусков.

В 1968-1971 годах разрабатывались планы запусков пилотируемых кораблей “Союз“ cо стартового комплекса №1 (проект военно-исследовательского корабля “Союз ВИ”), но эти планы были отменены. Этот стартовый комплекс использовался для запусков спутников до 1989 года. С 1989 по 1997 годы он законсервирован, так как планировалась его переделка под новые РН “Зенит“, но эти планы были отменены и в 1999 году весь стартовый комплекс был разобран. В общей сложности в 1965-1989 годах со стартового комплекса №1 выполнено 312 запусков.

Запуски легких и тяжелых РН

В середине 1964 года началось сооружение стартовых комплексов для РН “Космос-2” и “Космос-3М”, а так же ШПУ для одноступенчатой РСД Р14У (площадка “Медвежьи горы” № 131). С последней установки в 1969-1971 годах было выполнено шесть запусков Р14У в сторону казахстанского полигона “Сары-Шаган” по программе ПРО “Алдан”. Площадка №133 (пусковая установка 1) использовалась для запусков РН “Космос-2” с 1967 по 1977 годы (проведено 88 запусков спутников), с 2000 года на ней появилась вторая пусковая установка (133/3) для запусков РН “Рокот” (27 запусков в 2000-2017 годах), кроме того с пусковой установки 133/3 в 1985-1994 годы было проведено 39 запусков РН “Космос-3М”. Площадка 132 (пусковые установки 1 и 2) использовалась для запусков РН “Космос-3М” с 1967 по 2010 годы (было проведено 384 запусков спутников, в основном небольших военных спутников для навигации, связи и калибровки радаров). 26 июня 1973 года произошел взрыв РН “Космос-3М”, приведший к гибели 9 человек. После катастрофы запуски этой РН были возобновлены в следующем году. На стартовом комплексе №32 находится 2 пусковых установки РН “Циклон-3”и “Рокот”, сооружение которых начато в 1970х годах 20 века. С первой пусковой установки 32 площадки в 1980-2001 годах было запущено 57 РН “Циклон-3”, со второй осуществлено 65 запусков в 1977-2009 годах. С этой площадки в июне 2000 года были проведены первые запуски на солнечно-синхронные орбиты (планы таких запусков существовали ещё в 70х годах 20 века, но постоянно отменялись из-за того что 1-ый виток орбиты при подобном запуске проходил над США).

Источник