Влияние чистого экспорта на экономику государства

преподаватель кафедры экономики и финансов Омской юридической академии, г. Омск,

Коваленко А.В.,

студент факультета экономики, менеджмента, сервиса и туризмаОмского государственного педагогического университета, г. Омск

Внешнеторговая деятельность представляет собой предпринимательскую деятельность в области международного обмена товарами, работами, услугами, информацией, результатами интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными правами на них (интеллектуальная собственность) и осуществляется между субъектами такой деятельности через экспорт и импорт товаров, работ и услуг. Российская Федерация может устанавливать (на основе лицензирования): государственную монополию на экспорт и импорт отдельных видов товаров, перечни которых определяются федеральными законами, а также запреты и ограничения экспорта или импорта товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в том числеисключительных прав на них, исходя из национальных интересов.

Инструментом торговой политики и государственного регулирования внутреннего рынка товаров, при его взаимосвязи с мировым рынком, является таможенный тариф, основными целями которого являются: поддержание рационального соотношения экспорта и импорта товаров, валютных доходов и расходов на территории Российской Федерации; создание условий для прогрессивных изменений в структуре производства и потребления товаров; защита экономики Российской Федерации от неблагоприятного воздействия иностранной конкуренции; обеспечение условий для эффективной интеграции Российской Федерации в мировую экономику. Активная экспортная деятельность российских компаний стимулировала промышленный рост в топливно-энергетической отрасли, чёрной и цветной металлургии, химической металлургии, химической и нефтехимической, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

Поскольку экспорт и импорт — элементы совокупных расходов, то они действуют на экономику с мультипликационным эффектом, однако их влияние на экономику проявляется по-разному по причине того, что экспорт и импорт представляют собой альтернативные процессы в системе национальных счетов. Дополнительное увеличение экспорта, связанное с ростом зарубежного спроса, повлечет при прочих равных условиях увеличение производства, порождающее дополнительные доходы, которые через расходы на потребление и инвестирование также окажут влияние на рост производства. В дальнейшем все повторяется снова и снова. Напротив, увеличение импорта тождественно »утечке» из потока «расходы-доходы», ведущей к мультипликационному сокращению национального производства. В этом смысле импорт по воздействию на экономику похож на сбережения, которые также по принципу мультипликатора сокращают уровень национального производства.

В целом мультипликатор в макроэкономике показывает, в каком направлении воздействует внешняя торговля на уровень национального производства и дохода — способствует их росту или ведет к сокращению.

Для расчета мультипликатора макроэкономики необходимо обратиться к чистому экспорту. Чистый экспорт представляет собой разницу между экспортом страны и величиной ее импорта.

При этом отечественный экспорт не зависит от величины национального дохода страны, а определяется доходами других стран. Поэтому в системе национальных счетов он может быть представлен как автономная величина.

Напротив, отечественный импорт находится в прямой зависимости от отечественного национального дохода и может быть выражен через предельную склонность к импортированию, умноженную на величину дохода.

Исходя из вышесказанного:

Чистый экспорт = отечественный экспорт – предельная склонность к импортированию * национальный доход.

Предельная склонность к импортированию показывает, насколько увеличивается импорт при росте национального дохода на 1 денежную единицу. Именно через предельную склонность к импортированию государство может влиять на регулирование величины импорта.

Динамика экспорта и импорта России рассмотрена в таблице:

Источник

Что такое экспорт

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Сегодня рассмотрим одно из основополагающих понятий международной торговли – экспорт.

Проанализируем, что такое экспорт, что можно экспортировать и как объем экспорта отражается на состоянии внутренней экономики.

Экспорт — это.

Вывоз товара за рубеж с целью получения прибыли называется экспортом.

Товар, который может быть объектом экспорта:

- промышленная, сельскохозяйственная и прочая продукция;

- сырье;

- услуги (услуги технических специалистов, артистов, прокат кинофильмов, туризм и т.д.);

- капитал (в форме инвестиций (финансовых вложений в коммерческие проекты) или в форме кредитования);

- технологии;

- интеллектуальные разработки.

В буквальном переводе с латинского языка «экспорт» (exporto) означает « вывоз из порта ». Это изначальное значение термина, когда товар в другую страну вывозили именно из морского порта (латынь была государственным языком Римской империи, где международные торговые перевозки осуществлялись в основном морским путем).

Позже термин «экспорт» получил более объемную трактовку и стал обозначением вывоза товара за пределы государства, где он был произведен.

Субъект, который вывозит товар из страны для последующей продажи, называется экспортером . Экспортером может быть:

Контроль за экспортом находится в юрисдикции государства. Планирование, анализ и руководство осуществляется госорганами, а надзором занимается таможенная структура.

Экспортная операция считается произведенной в момент пересечения материальным объектом экспорта границы государства вывоза.

Если же объектом экспорта является нематериальная субстанция (производственная технология, научная разработка, услуга), то экспортная операция считается совершенной при оформлении прав собственности, заключении договора на предоставлении услуги и т.д.

Как экспорт влияет на экономику страны

Экспорт и импорт (ввоз в страну) – две составляющие международных торговых отношений.

Подробно про импорт рассказано в другой статье нашего блога. Сейчас разберемся в том, какое влияние экспорт оказывает на экономику государства-экспортера.

Возьмем пример: российское ООО «ХХХ» изготовило рыбные консервы и продало их в Китай. При этом таможенные пошлины поступили в государственный бюджет. Выручка от продажи поступила на счет изготовителя, и по итогам отчетного налогового периода организацией был уплачен налог (размер налога зависит от системы налогообложения данного ООО).

Владелец (или владельцы) ООО получил определенную долю прибыли от совершенной экспортной операции и поэтому по итогам отчетного налогового периода заплатил НДФЛ (налог на доходы физических лиц).

Можно сделать вывод, что экспорт – это один из источников наполнения казны государства и, следовательно, один из источников формирования ВВП (валового внутреннего продукта).

А увеличение ВВП – это укрепление национальной экономики и, как следствие – повышение уровня жизни населения страны.

Итак, общие выводы о том, чем полезен экспорт для экономики государства:

- мотивация (стимулирование) развития производства товаров и предоставления услуг;

- ускорение темпов развития экономики;

- рост поступлений денежных средств в государственный бюджет;

- увеличение ВВП;

- приток иностранной валюты;

- стабилизация курса национальной валюты.

Соотношение объемов экспорта и импорта называется торговым балансом страны.

Если экспорт больше импорта, то говорят, что торговый баланс положительный , если ситуация складывается с точностью «до наоборот», то говорят об отрицательном балансе.

Роль таможни в процессе экспорта

Как уже говорилось ранее, экспорт – важный источник наполнения госбюджета. Поэтому все экспортные операции находятся под контролем государства.

Функцию надзора за процессом экспорта выполняет таможня , чьи действия регламентируются Таможенным Кодексом Евразийского Экономического Союза (ТК ЕАЭС).

В рамках таможенного оформления экспорта проводятся следующие мероприятия:

- декларирование (предоставление точных сведений о вывозимом товаре);

- предъявление объекта экспорта сотрудникам таможни для досмотра и выявление соответствия фактического товара декларации;

- уплата таможенных пошлин и сборов .

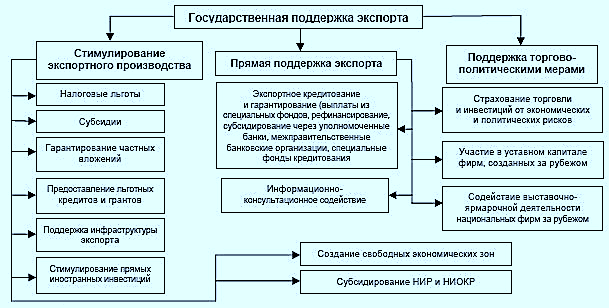

Как государство регулирует экспорт

Оставить экспорт без регулирования – значит, дестабилизировать экономику страны, и, как следствие, ослабить экономическую безопасность государства.

Простой пример: допустим, для производителя стало более выгодно продавать ее за границу, чем на внутреннем рынке. Владельцы компаний-производителей в погоне за более высокой прибылью начинают в полном объеме экспортировать сталь за рубеж. Итог: страна остается без стального проката, вынуждена покупать его у других стран втридорога, цены повышаются, население нищает.

Чтобы не допустить подобного перекоса, государство вынуждено строго следить за структурой и объемом экспорта.

Рассмотрим меры регулирования экспорта.

- Предоставление экспортных льгот → мотивация увеличения экспорта. Льготы могут быть в форме субсидий и (или) нематериальных льгот.

- финансовая помощь производителям-экспортерам,

- кредитование и страхование на выгодных условиях,

- минимизация налогов.

- государственные гарантии,

- упрощение таможенных формальностей,

- информационная и экспертная поддержка.

Кроме того, существует специальный реестр ограничений для российского экспорта, введенный странами-импортерами российских товаров. Перечень корректируется в зависимости от реалий обстановки на текущий момент.

Ознакомиться с актуальными ограничениями можно в информационно-поисковой системе «Единый портал внешнеэкономической информации», разработанной Министерством экономического развития Российской Федерации по следующей ссылке.

Что и куда экспортируется из России

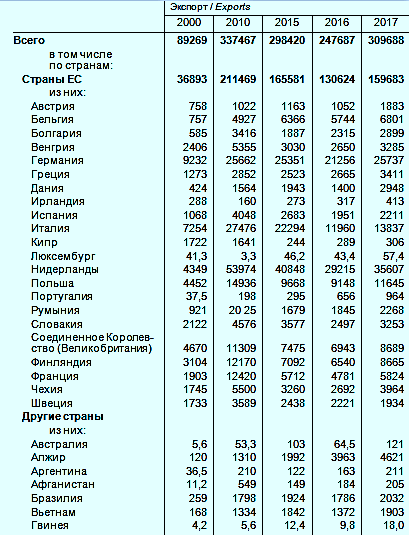

Посмотрим на официальные данные Росстата , взятые из статистического сборника за 2018 год. Вот как выглядит объем экспорта РФ (в миллионах долларов США) в динамике с 2000 по 2017 годы:

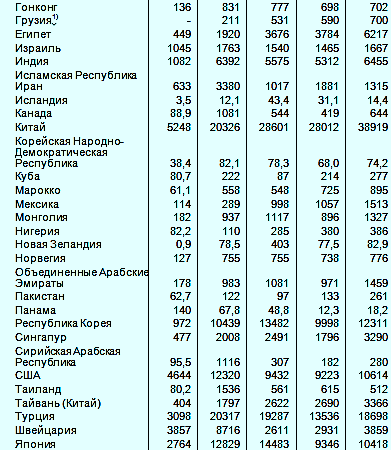

Теперь посмотрим, что экспортирует РФ в другие страны. Информация взята из того же источника:

Как видно из таблицы, лидирует экспорт минеральных продуктов. Согласно номенклатуре, утвержденной Евразийским Экономическим Союзом, к минеральным продуктам относятся: соль, сера, земли, камень, известь, цемент, руды, топливо минеральное, нефть и продукты ее перегонки, битум, воски минеральные.

Очевидно, что основным продуктом экспорта в этой категории для России являются углеводороды (газ и нефть).

Несмотря на то что одной из целей правительства является снятие экономики с «углеводородной иглы», успех в этом направлении пока минимальный: 2000 год = 53,8 % от общего экспорта, 2010 = 68,5 %, 2015 = 63,8 %, 2016 = 59,2 %, 2017 год = 60,4 % от всего объема экспорта.

Источник

Международная торговля и ее влияние на экономику страны

Мы уже упоминали о том, что международная торговля — древнейший вид экономической деятельности.

После долгих исследований ученые-экономисты смогли выделить основные причины существования международной торговли. Символически они показаны на рис. 15-1, и далее мы обсудим каждую из них более подробно.

Рис. 15-1. Экономические основы международной торговли

Неравное распределение природных ресурсов (благ). Самая первая из причин возникновения международной торговли задана природой: она состоит в неравном распределении природных ресурсов между различными странами и народами. Если в одной стране есть месторождения нефти, а в другой — хрома, то, для того чтобы в обеих странах детали для автомобилей могли изготавливаться из хромированных сталей, а на автозаправочных станциях был бензин, эти страны должны торговать друг с другом, меняя нефть на хром. Именно по этой модели Россия вывозит за рубеж нефть и черную икру, а ввозит бананы и ананасы.

Но эта логика не объясняет, почему страны торгуют и товарами, каждый из которых они могут производить сами. Например, американцы покупают (импортируют) японские автомобили и телевизоры, хотя у них самих мощная автомобильная и телевизионная промышленность.

Согласно статистике, автомобили составляют 21% американского импорта и 11% американского экспорта. Какой же смысл ввозить зарубежные автомобили, чтобы рассчитываться за их покупку продажей отечественных автомобилей (вполне пристойного качества) иностранцам?

Принцип абсолютного преимущества. В поисках ответа на этот вопрос экономическая наука сначала обратила внимание на абсолютные различия в затратах на производство одинаковых продуктов.

Сравним, например, затраты на производство льна и сахарной свеклы в России и на Украине. Из-за различий в почвенно-климатических условиях выращивание льна на Украине обеспечивает куда меньший урожай с 1 га, чем в России, где, напротив, ниже урожайность сахарной свеклы (не хватает тепла). Если эти страны будут специализироваться каждая на своем, а потом обменяются плодами своих трудов, то оба народа выиграют. Они используют свои пашни наиболее эффективным образом.

Вот почему еще в рамках СССР Россия специализировалась на выращивании льна, поставляя на Украину льняные ткани, а сахар получала с Украины, где его производили из выращенной на здешних полях свеклы.

На языке экономистов такая основа международной специализации производства и торговли называется принципом абсолютного преимущества.

Специализация на основе принципа абсолютного преимущества ведет к тому, что человечество в целом достигает наивысшей эффективности использования ресурсов Земли. Возникающее в итоге мировое хозяйство обеспечивает производство каждого вида товаров той страной, где на это тратится наименьшее количество ресурсов. Поэтому развитие международной торговли имеет столь важное значение для всех стран планеты и ему уделяется столь большое внимание как правительствами, так и международными организациями.

Принцип относительного преимущества. Понять логику международной торговли, зная только о неравном распределении природных благ и сути принципа абсолютного преимущества, все же невозможно.

Это стало ясно для экономической науки уже в начале XIX в., когда во многих странах завершился процесс первичной индустриализации. Ряд стран при этом оказался в числе лидеров, и у них абсолютные затраты на производство продукции самых различных отраслей стали ниже, чем в менее развитых странах. Если бы международная торговля в этих условиях развивалась на основе только принципа абсолютного преимущества, то страны-лидеры должны были бы перестать приобретать товары у менее развитых стран, а этого не случилось.

Следующий шаг к пониманию тайн международной торговли был сделан великим английским ученым-экономистом Давидом Рикардо (1772-1823). Он сумел увидеть в развитии внешней торговли влияние еще одного принципа — принципа относительного преимущества.

Иными словами, каждой стране стоит специализироваться в производстве тех товаров, расширение выпуска которых сопряжено с меньшей ценой выбора, чем в странах, которым она хочет эти товары продавать.

В реальной коммерческой практике никто, конечно, таких научных расчетов не ведет. Их вполне заменяет анализ соотношения цен на внутренних и зарубежных рынках, поскольку это соотношение при прочих равных условиях соответствует различиям в относительной эффективности производства товаров.

Представим себе, что цены 1 т цемента и 1 кв. м стекла в России составят по 5 тыс. р. На Украине 1 т цемента будет стоить 20 тыс. гривен, а стекла — 40 тыс. гривен. Если теперь российский предприниматель экспортирует на Украину 1 м2 стекла, то на выручку (40 тыс. гривен) он сможет купить 2 т цемента, тогда как в России — только одну.

Если теперь он импортирует этот цемент в Россию, то получит за него 10 тыс. р. — в два раза больше, чем он затратил первоначально на производство того количества стекла, которое было им экспортировано на Украину. Разница между этими суммами, т.е. 5 тыс. р. (10 — 5), составит прибыль нашего экономически грамотного предпринимателя.

Хотя этот расчет упрощен до предела, но именно на основе такого анализа и строится вся внешнеторговая деятельность. Любой предприниматель рассуждает очень просто: выгодно экспортировать те отечественные товары, на выручку от продажи которых можно за рубежом купить больше других товаров местного производства, чем аналогичных товаров на отечественном рынке.

Так строят свою коммерческую практику огромные внешнеторговые фирмы. Все они руководствуются в своей деятельности принципом относительного преимущества. Эта логика внешней торговли немедленно сказывается на внутриэкономической жизни. Интересы купцов побуждают каждую страну искать такую специализацию своей экономики, которая позволит ей:

- наиболее рационально использовать имеющиеся у нее ресурсы;

- добиться наивысшего уровня благосостояния своих граждан с помощью операций экспорта и импорта.

Процесс такой специализации создает основы не только для развития мирового рынка, но и для международного разделения и кооперации труда, т. е. организации совместной деятельности фирм различных стран при создании определенных видов конечных благ. О том, насколько глубоко может быть международное разделение труда, можно судить на следующем примере.

Житель США, покупая у американской компании «Дженерал моторс» произведенный ею автомобиль «Понтиак», на самом деле совершает международную сделку. Он платит за эту машину 10 тыс. долл., которые распределяются следующим образом: 3 тыс. долл. идут Южной Корее, рабочие которой осуществляли простые и трудоемкие сборочные операции; 1850 долл. — Японии за купленные у нее моторы, ведущие мосты, электронные устройства; 700 долл. получает Германия за конструирование этой машины; 450 долл. перечисляются фирмам Тайваня, Сингапура и Гонконга за изготовление мелких деталей; 250 долл. уходят на счета английских фирм за организацию рекламы и сбыта автомобилей; 50 долл. стоят услуги фирм Ирландии и Барбадоса, занимавшихся обработкой данных. Итого примерно 6 тыс. долл. достается гражданам других стран.

На долю граждан США — управляющих и акционеров «Дженерал моторс», адвокатов и банкиров, обслуживающих фирму, других участников производства этого «американского» автомобиля — приходится лишь 4 тыс. долл.

Международная торговля, если она основана на принципе сравнительного преимущества и не встречает на своем пути никаких препятствий, оказывается выгодной для всех ее участников.

И все же развитие международной торговли всегда было сопряжено с конфликтами и противодействием. Чтобы понять их причины, познакомимся с письмом, сочиненным более 100 лет назад французским экономистом Фредериком Бастиа (1801 — 1850) для своей книги «Экономические софизмы». Высмеивая аргументы противников свободной международной торговли, Бастиа «от имени борцов за неприкосновенность внутреннего рынка» писал:

Мы подвергаемся ожесточенной конкуренции со стороны заграничного соперника, который обладает настолько превосходящими устройствами для производства света, что может наводнить наш национальный рынок, предлагая свой товар по сниженным ценам. Этим соперником является не что иное, как солнце. Мы обращаемся с петицией — провести закон, предписывающий закрыть все окна, отверстия и щели, сквозь которые солнечный свет обычно проникает в наши жилища, нанося этим ущерб прибыльному производству, которым мы были в состоянии одарить страну.

Фабриканты свечей и подсвечников

Безусловно, бороться с солнечным светом никому в голову не приходит. Но аналогичные призывы хорошо знакомы правительствам во всем мире. Бизнесмены часто прилагают огромные усилия, чтобы заставить государство перекрыть путь на национальный рынок зарубежным конкурентам. Под давлением таких требований правительства многих стран более или менее активно проводят политику протекционизма (от лат. protectio — буквально «прикрытие»).

Ситуация проникновения на внутренний рынок товаров зарубежных производителей — постоянный источник экономических и политических трений во многих странах мира. Правительству надо так рассчитать свою экономическую политику, чтобы страна в целом выиграла, а не проиграла от появления на ее рынках импортных товаров. Рассмотрим плюсы и минусы появления на внутреннем рынке дешевых импортных товаров (табл. 15-1).

Анализируя эту таблицу, мы видим классический пример противоречий между экономическими интересами разных групп граждан страны.

Под давлением отраслевых лобби российское правительство вынуждено принимать меры по защите отечественных производителей от полного и быстрого краха. Для этого применяется ряд мер государственного регулирования импорта. Наиболее распространенным и гибким инструментом такого рода являются таможенные пошлины — налог в пользу государства, взимаемый при пересечении границы с владельца товара иностранного производства, ввозимого в страну для продажи.

Таблица 15-1

| Плюсы | Минусы |

|---|---|

|

|

Уплатив пошлину, владелец импортируемого товара вынужден повысить на него цену, чтобы избежать убытков и получить прибыль. В результате иностранный товар становится дороже и теряет часть того относительного превосходства, которое обеспечивает ему конкурентоспособность.

Введение таких пошлин означает и то, что покупатели начинают платить новый — особый — налог в поддержку определенной отрасли отечественной промышленности. Ее товары становятся конкурентоспособными без всяких усилий: не надо ни снижать затраты, ни улучшать качество, ни совершенствовать послепродажное обслуживание. Сбыт будет обеспечен автоматически — за счет «пошлинных гирь» на ногах конкурентов из-за рубежа.

Но есть и еще один важный аспект, на который надо обратить внимание.

Дело в том, что если иностранные фирмы меньше выручают от продажи своих товаров на нашем внутреннем рынке, то у них оказывается меньше денег и для того, чтобы покупать наши товары для импорта в свои страны.

Иными словами, введение таможенных пошлин, расширяя рынок для одних отраслей отечественной промышленности, одновременно сужает его для других. Именно это имеется в виду, когда экономисты говорят: «Если мы озаботимся нашим импортом, то наш экспорт позаботится о себе сам».

Протекционизм — столь давняя политика, что экономическая наука успела досконально изучить все его плюсы и минусы. Вывод во всех случаях оказывается один и тот же: даже если есть веские причины поддержать ту или иную отрасль отечественной экономики в борьбе с иностранными конкурентами, то лучше делать это не с помощью регулирования импорта. Куда эффективнее просто давать целевые субсидии отечественным фирмам этих отраслей.

Для защиты внутреннего рынка и национальных производителей правительства пользуются такими инструментами протекционизма, как импортные квоты и лицензии.

Импортная квота представляет собой устанавливаемую правительством предельную величину ввоза в страну за год определенных товаров из конкретной страны-производителя.

Внешнеторговая лицензия по природе близка к квоте и представляет собой выдаваемое государством разрешение на ввоз в страну или вывоз из нее определенного вида товаров.

Надо сказать, что импортные квоты — самый грубый метод защиты рынка, и правительства других стран обычно реагируют на такую политику отдельной страны очень резко, вводя аналогичные квоты на ввоз ее товаров.

Долгий опыт «торговых войн» научил наиболее развитые страны тому, что в таких «войнах» проигрывают обе стороны и лучше не допускать начала «боевых действий». Все это в сочетании с пониманием огромного значения международной торговли для обеспечения устойчивого экономического роста заставило многие страны в XX в. пойти на отказ от протекционизма и приступить к поиску новых методов организации мирового рынка.

В 1947 г. 23 страны подписали Генеральное соглашение о тарифах и торговле (называемое чаще по первым буквам английского написания ГАТТ — General Agreement on Trade and Tariffs). В основу ГАТТ легли три принципа, рожденные многовековой историей международной торговли:

- все страны — участницы ГАТТ будут применять по отношению друг к другу одинаковые меры регулирования экспорта и импорта, не допуская дискриминации одной или нескольких стран по сравнению с другими;

- все страны будут стремиться к снижению таможенных пошлин, чтобы открыть путь для более полного и точного использования своего относительного превосходства и рационального международного разделения труда;

- страны — участницы ГАТТ откажутся от самой грубой формы зашиты своих рынков — импортных квот.

Сегодня это Соглашение подписали уже более 100 стран. О его результативности можно судить по снижению таможенных пошлин в странах — членах ГАТТ. Так, за 80-е гг. средний импортный тариф на сырье в промышленно развитых странах снизился с 2,5 до 1,6%, а на промышленную продукцию — с 10,5 до 6,4%. Успех ГАТТ привел к созданию на его основе Всемирной торговой организации (ВТО), куда Россия сейчас пытается вступить, проводя долгие и трудные переговоры.

Причина такого стремления проста: соблюдая принципы цивилизованной торговли по отношению друг к другу, страны — члены ГАТТ/ВТО ведут себя по отношению к странам, которые в этом Соглашении не участвуют, совершенно иным образом. И Россия ощущает это на себе очень болезненно. Она сегодня аутсайдер на мировом рынке, и ограничительные пошлины на российские товары под предлогом антидемпинговых процедур устанавливают и США, и Европейский союз, и Мексика, и Бразилия, и Индия, и Польша.

В итоге из-за таких барьеров для своих экспортных товаров Россия ежегодно теряет порядка 2,5—3 млрд долл. выручки от продаж. Вести переговоры по каждому случаю установления непомерно высоких пошлин на российские товары практически невозможно. Спасение может принести только вступление в ВТО, хотя оно и потребует соответствующего отказа от пошлинной защиты внутреннего рынка.

Переговоры о присоединении России к ВТО идут с 1995 г., и все эти годы в нашей стране продолжается жаркая дискуссия сторонников и противников этого шага. Сторонники присоединения обращают внимание своих оппонентов на то, что членами ВТО уже стали 146 стран, т. е. почти вся планета. Недавно приняли Непал и Камбоджу и в ближайшие годы число сфан — членов ВТО будет увеличиваться. И потому любая страна, желающая принять равноправное участие в мировой торговле, стремится стать членом ВТО. Нет особого смысла уклоняться от этого России, поскольку экспорт играет огромную роль в экономике нашей страны.

Вступив в ВТО, Россия:

- получит лучшие в сравнении с существующими и недискриминационные условия для доступа российской продукции на иностранные рынки;

- сможет воспользоваться международными механизмами разрешения торговых споров;

- обеспечит более благоприятный климат для иностранных инвестиций;

- расширит возможности для российских фирм вести дела в странах — членах ВТО;

- создаст условия для повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции в результате увеличения потока иностранных товаров, услуг и инвестиций на российский рынок;

- сможет участвовать в выработке правил международной торговли с учетом своих национальных интересов;

- улучшит свою репутацию в мире как полноправного участника международной торговли.

Но у такого шага есть и серьезные противники, поскольку вступление России в ВТО приведет к резкому обострению конкурентной борьбы отечественных производителей с фирмами экономически более развитых стран Запада и Востока. Между тем Россия — северная страна, и работа в этом климате требует больших затрат не только на отопление, освещение, но и на создание и поддержание тех мощностей, которые обеспечивают стране и ее предприятиям конкурентоспособность на рынке. В результате у отечественных фирм издержки зачастую оказываются выше и в условиях открытой — после вступления в ВТО — экономики такие фирмы могут быстро разориться, а их работники — лишиться работы.

Сейчас Правительство России ведет сложные переговоры о том, на каких условиях может состояться присоединение России к ВТО, т. е. пытается добиться наиболее выгодного соотношения преимуществ от вступления и необходимых для этого уступок (в виде снижения тарифов на импорт товаров и открытия внутренних рынков).

Следует помнить, что противоречия между национальными и иностранными производителями в мировой экономике будут всегда, пока существуют национальные интересы отдельных стран. Весь вопрос в организации механизма устранения или сглаживания противоречий. Международные торговые организации всего лишь способ (весьма далекий от идеала) согласования интересов.

Развитие международной торговли в XX в. действительно превратило ее в решающий фактор экономического роста для большинства стран мира. По расчетам экономистов, полная реализация всех задач либерализации мировой торговли, предусмотренных при создании ВТО, может привести к увеличению ежедневного дохода каждого гражданина развитых стран мира на 40 центов США, или на 146 долл. в год. Понимание этого заставило многие страны пойти на шаги, которые еще в начале XX в. казались просто немыслимыми.

Речь идет о полном открытии странами своих национальных рынков в рамках торговых союзов, или, как их чаще называют, международных зон свободной торговли.

Наиболее известная зона свободной торговли — это уже упоминавшийся выше Европейский союз (ЕС), созданный под именем Европейского экономического сообщества в 1958 г. и включающий сегодня подавляющее большинство стран Западной Европы.

Источник