- Государственный капитализм: понятие, основные тезисы, методы и цели

- Определение государственного капитализма

- Сущность понятия

- Орудие перестройки

- Государственно-монополистический капитализм

- Социализм и государственный капитализм

- В Советском Союзе

- Борьба классов

- Другие формы преобразований

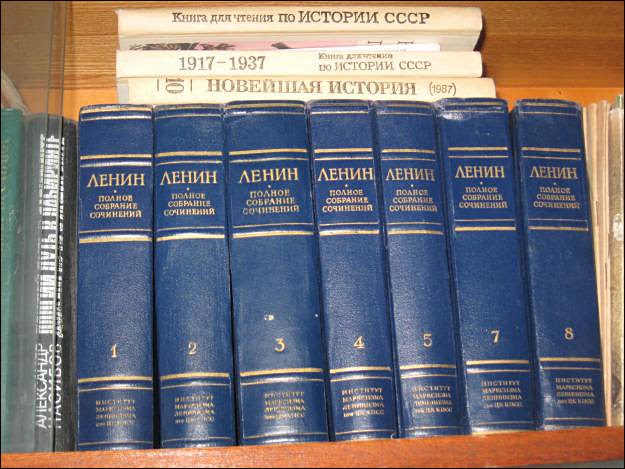

- Взгляд В.И. Ленина

- В лихие 90-е

- Развитие процесса

- В наше время

- Социальный аспект

- Глава 5. Экономическое развитие при капитализме (рыночная экономика)

Государственный капитализм: понятие, основные тезисы, методы и цели

Под государственно-монополистическим капитализмом понимается комплекс проводимых государством мероприятий, которые направлены на ускорение экономического развития в определенные периоды. Его сущность определяется классовым состоянием государства, исторической обстановкой, а также спецификой экономики. Он является различным в такие периоды, как: домонополистический, установление диктатуры пролетариата, завоевание политической независимости развивающимися странами.

Определение государственного капитализма

Это многозначный политико-экономический термин, включающий в себя следующие определения:

- Общественный строй, при котором аппарат управления государством выступает в роли капиталистов. Эта трактовка сформировала направление в политико-экономической мысли, считавшее, что с 1930-х гг. в экономике СССР была именно такая модель. Наиболее последовательно это направление в теории государственного капитализма обосновал Тони Клифф. Он писал в 1947 году, что существует возможность существования такой модели, когда в роли капиталиста выступает государственный управленческий аппарат. При этом высшая номенклатура – государственная и партийная – в лице крупных госчиновников, директоров и администрации предприятий присваивает прибавочную стоимость.

- Одна из моделей капитализма, которой присуще сращивание капитала с государством, стремление власти к контролю крупного частного бизнеса. Данное понимание связано с этатизмом. Это идеология, которая утверждает ведущую роль государства во всех сферах – в политической, экономической и частной.

- Существует понятие близкое к государственному капитализму, но отличающееся от него. В марксистско-ленинской теории имеется выделение капитализма государственно-монополистического. Это разновидность монополистического капитализма, характеризующегося соединением мощи государства с ресурсами монополий.

Сущность понятия

Она заключается в участии государства в капиталистических формах хозяйствования и определяется такими факторами, как:

- Классовая природа государства.

- Конкретная историческая обстановка.

- Специфика экономики страны.

Один из главных элементов госкапитализма, действующего в буржуазном обществе, – государственная капиталистическая собственность. Она возникает в период домонополистического капитализма как результат создания новых предприятий за счет госбюджета. В первую очередь это касается военных отраслей.

Расширение госсобственности при капитализме происходит с помощью национализации некоторых производств и целых отраслей. По большей части это малорентабельные виды. Таким образом государство соблюдает интересы капиталистов.

Имеет место также и смешанная собственность – это так называемые смешанные общества, образованные посредством приобретения государством акций частных компаний, вложений госсредств в частные предприятия. Характер государственно-монополистического государственным капитализмом приобретается, как правило, в империалистических странах.

Орудие перестройки

В тех государствах, которые достигают независимости в результате падения колониальной империалистической системы, имеются свои особенности. В этих странах государственный капитализм является важным средством внедрения государственного фактора в экономику. Он используется в качестве орудия перестройки той хозяйственной структуры, что сложилась во время колониальной или полуколониальной зависимости.

При условии, что во главе государства стоят демократические элементы с прогрессивной направленностью, рассматриваемый вид капитализма – это средство борьбы с засильем иностранного капитала, содействия укреплению и дальнейшему развитию национальной экономики.

Государственно-монополистический капитализм

Он имеет принципиальное отличие от изучаемого нами вида политико-экономических отношений. Если ГК возникает на ранних стадиях, то ГМК является завершающим этапом капиталистического развития.

В основе первого – недостаточность накопленного капитала, тогда как второй характеризуется его огромным накоплением, а также господством монополий, концентрацией производства, отсутствием свободной конкуренции.

В первом главное – это госсобственность, а во втором – слияние государства с частными монополиями. Социальная функция государственно капитализма состоит в подталкивании продвижения вперед буржуазного развития. Тогда как ГМК призван сохранять перезрелый капитализм в условиях общего кризиса во что бы то ни стало.

Социализм и государственный капитализм

Изучаемый нами общественный строй может существовать и в переходные периоды. Так было при переходе от социализма к капитализму. Но это была особая форма подчинения диктатуре пролетариата предприятий, принадлежавших буржуазии, призванная подготовить условия для обобществления производства на социалистической основе.

Путь преобразования частных предприятий в социалистические посредством госкапитализма лежал через:

- Закупку продукции государством по фиксированным ценам.

- Заключение договоров на переработку сырья, предоставляемого госструктурами капиталистическим предприятиям.

- Полный выкуп государством продукции.

- Образование смешанных частно-государственных предприятий.

В смешанных предприятиях фактически все средства производства передаются в руки государства. В течение определенного периода времени бывшим капиталистам выплачивается какая-то доля прибавочного продукта. Она имеет вид процента, рассчитываемого от оценочной стоимости имущества, ставшего общественным.

В Советском Союзе

Государственный капитализм в СССР в переходный период имел небольшие размеры. Основными его формами были аренда капиталистами госпредприятий и выдача концессий. Его особенностью было то, что государственные капиталистические предприятия являлись одновременно и общенародной собственностью.

Тогда как в собственности арендаторов и концессионеров был только оборотный капитал – денежные средства, готовая продукция. А основные фонды, в которые входили, например, земля, здания, оборудование, не могли быть ни проданы, ни переданы другим лицам капиталистом. При этом финансовые органы не могли взыскивать долги за счет основных средств.

Борьба классов

Отношения между рабочими и капиталистами оставались отношениями наемного труда и капитала. Рабсила оставалась товаром, а антагонизм классовых интересов сохранился. Однако эти отношения контролировались и регулировались пролетарским государством. Это влияло на изменение условий борьбы классов в пользу рабочих.

Государственный капитализм в СССР не получил широкого размаха из-за быстрого роста крупной социалистической промышленности. Другой причиной было активное сопротивление буржуазии попыткам советского государства использовать его для социалистических преобразований. Поэтому и произошла насильственная экспроприация.

Другие формы преобразований

Как средство преобразования буржуазной собственности в социалистическую государственный капитализм в переходный период использовался в некоторых соцстранах. Наиболее выраженным он был в таких странах, как ГДР, Корея, Вьетнам.

Особенностью развития государственного капитализма в них было то, что им не приходилось прибегать к услугам иностранного капитала. Такая возможность следовала из оказания всесторонней помощи со стороны СССР. Основной формой ГК здесь были смешанные предприятия государственно-частного характера при участии частного национального и государственного капитала.

До образования таких предприятий существовали менее развитые предприятия. Их коммерческая или производственная деятельность была под прямым контролем пролетарского государства. Постепенно происходило преобразование смешанных предприятий в социалистические.

Взгляд В.И. Ленина

По его мнению, когда во время переходного периода еще полностью не утвердился социализм, государственный капитализм может сыграть важную роль на пути преобразования экономики в социалистическую. Являясь особым укладом, он представляет собой более прогрессивную форму хозяйства в сравнении с такими, как частный капитализм, мелкотоварное и натуральное производство.

Он облегчает стране переход к социализму, так как дает возможность сохранения или создания крупного машинного производства, использования денежных средств, знаний, опыта и организаторских способностей буржуазии в интересах пролетариата. Далее рассмотрим формы государственного капитализма в России современного периода.

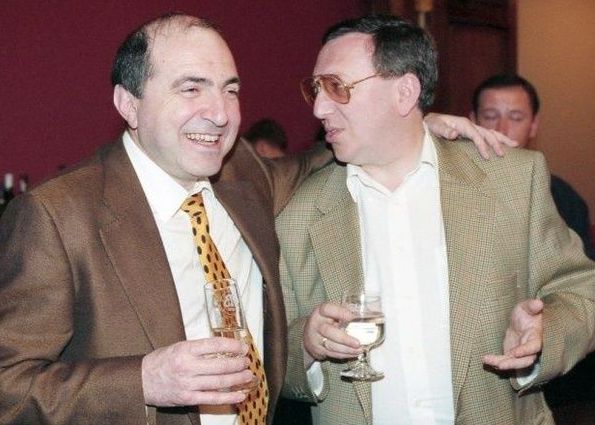

В лихие 90-е

Государственно-олигархический капитализм – так условно называли форму управления, сложившуюся в 90-е годы прошлого века в нашей стране. В тот период в экономике господствующие позиции перешли в руки узкой группы предпринимателей, которые были тесно связаны с чиновниками. Такое сращивание носит название олигархии.

По итогам перестройки в условиях большой инфляции и приватизации у номенклатуры были все преимущества в получении бывших хозяйственных объектов государства в собственность. В процессе «шоковой терапии» предприниматели пытались организовать свой бизнес.

Однако для осуществления деятельности в рамках закона существовало множество препятствий. Например, таких как: высокие налоги, инфляция, противоречия в законах, их быстрая смена. Это привело к росту так называемого теневого капитала, а затем и к его сращиванию с коррумпированным чиновничеством.

Оно занималось безнаказанным прикрытием нарушений закона, пользуясь служебным положением с целью создания своих финансовых структур и приватизации в свою пользу. Другой силой, принявшей участие в становлении описываемой формы государственного капитализма в России, был транснациональный, и в первую очередь, западный капитал.

Развитие процесса

В ходе острейшей конкурентной борьбы, которая сопровождалась соперничеством за политическое влияние, произошло выделение нескольких олигархических групп, имеющих финансово-промышленное направление. Они были теснейшим образом связаны с группами влиятельных чиновников и транснациональными структурами.

В итоге этими образованиями был установлен контроль над самыми важными экономическими сегментами в России. Перераспределение влияния произошло, когда к власти пришел В.В. Путин, который повел борьбу с олигархической верхушкой. В итоге в руководстве экономикой усилилась роль чиновников и ухудшились позиции влияния бизнесменов на чиновников.

В наше время

По окончании кризисного периода 2008-2009 годов в экономике многих стран отмечается возрастание роли крупных госкорпораций. Это в полной мере относится и к нашей стране. Ведущая роль в экономике у нас отведена таким структурам, как «Роснефть», «Газпром», «ВТБ», «Сбербанк», «Ростелеком» и другим. Такая форма хозяйствования тяготеет к государственно-корпоративному капитализму.

При этом четко прослеживается тенденция к усилению госсектора в экономике. А также ужесточается контроль над всей экономикой посредством укрупнения государственных хозяйственных структур. Это, в свою очередь, негативно сказывается на получении прибыли в частном секторе.

В России, как и в некоторых других развивающихся странах, множество частных компаний находятся в зависимости от покровительства государства. Это выражается в выдаче кредитов, субсидий, подписании контрактов. В таких компаниях государство усматривает средство ведения конкурентной борьбы с коммерческими иностранными соперниками. Оно позволяет им играть роль доминанта как во внутренней экономике, так и на экспортных рынках.

Обязанность по финансированию таких компаний отчасти лежит на фондах национального благосостояния. Это государственные инвестиционные фонды, в портфели которых входят:

- Иностранные валюты.

- Государственные облигации.

- Недвижимость.

- Ценные металлы.

- Доли в уставных капиталах отечественных и зарубежных фирм.

Сегодня государственный капитализм находит выражение в том, что уже не частные акционеры, а правительства являются владельцами крупнейших мировых нефтяных компаний. Они контролируют 75% от всех общемировых запасов энергоносителей. Находятся в собственности государств или управляются ими 13 самых крупных нефтяных компаний в мире.

Социальный аспект

В заключение рассмотрим три разновидности социально ориентированных моделей экономики государственного капитализма.

- Первая модель используется в США. Она строится на рыночном саморегулировании экономики, имеющей низкую долю госсобственности и незначительное прямое вмешательство государства в производственные процессы. Основные достоинства: гибкость экономического механизма, сориентированного на изменение рыночной конъюнктуры; высокая активность предпринимателей, ориентация на нововведения, связанная с большими возможностями выгодного вложения капитала.

Источник

Глава 5. Экономическое развитие при капитализме (рыночная экономика)

Значительную роль в разложении феодализма и возникновении капитализма сыграли Великие географические открытия конца XV — середины XVII в.в. Название Великие они получили благодаря тому исключительному значению, которое они имели для судеб Европы и всего мира.

Причины географических открытий XV — XVII в.в.

1. Причины, обусловившие необходимость географических открытий.

2. Причины, сделавшие эти открытия возможными.

Важнейшей причиной, обусловившей необходимые географических открытий был, безусловно, кризис левантийской торговли средневековой Европы. Монополия арабов на поставку индийских товаров, произвол турецких султанов и их беспримерное вымогательство приводили к тому, что индийские товары дорожали (рост цен в 6 — 8 раз).

Не менее важной причиной стал недостаток золота и серебра как средства обращения в связи с ростом промышленности и торговли, с одной стороны, и истощением западноевропейских рудников и перекачкой золота на Восток, с другой.

Великие географические открытия стали возможными по тому, что к концу XV в. в наличии оказались все факторы, обеспечивающие длительное путешествие. Во-первых, прогресс европейской техники и науки (кораблестроения, навигации и географии). Было создано первое океанское судно-каравелла, усовершенствован компас. В Европе возрождались античные представления о шарообразности Земли.

Во-вторых, дробление феодальных поместий и обнищание дворян формировало ряды желающих найти новые источники дохода без особых усилий, т. к. они все виды деятельности кроме войны, презирали.

В-третьих, только мощные централизованные государства, формировавшиеся в указанный период, могли финансировать крупные морские экспедиции и были заинтересованы в них, т.к. они могли обеспечить королевскую власть средствами для оплаты наемных армий, содержания чиновников и самого двора.

т. к. они позволяли расширить источники первоначального накопления. Церковь же стремилась расширить свое влияние на языческие страны.

Великие географические открытия дали невиданный толчок развитию торговли, мореплаванию, промышленности. Мореплавание позволило установить стабильные экономические связи между самыми отдаленными частями и народами мира. В результате созданной великими географическими открытиями базы для возникновения международного разделения труда сформировался мировой рынок и начало формироваться мировое хозяйство. Увеличился объём торговли, расширился ассортимент товаров. Главные торговые пути переменились на Атлантическое побережье Европы (что снизило значение левантийской и ганзейской торговли и привело к их упадку).

В результате Великих географических открытий произошла так называемая «революция цен», выразившаяся в небывалом росте цен (в 2 — 4 раза) в течении XVI в. Причиной этого было падение стоимости драгоценных металлов (золота и серебра) из-за их значительного притока в Европу. В результате в выигрыше оказались зажиточные крестьяне, т. к. реальная заработная плата наемных рабочих и фиксированная денежная рента значительно отставали от темпов роста цен на сельскохозяйственную продукцию. Следствием этого стало усиление дифференциации в обществе, формирование буржуазии, с одной стороны, и создание потенциальных наемных рабочих, с другой.

В результате Великих географических открытий была создана система колониального господства и колониальной эксплуатации. Первоначально в методах колониальной эксплуатации преобладал неприкрытый грабеж. Затем стали использовать налоговое вымогательство. Но главным методом всегда оставалась неэквивалентная торговля, норма прибыли в которой составляла от 300 до 800%. Широкий размах получили спекулятивные операции.

В XVI в. приобретают более совершенную форму товарные биржи, что обусловлено ростом товарных масс, при продаже которых стал физически невозможен их полный осмотр.

Развивается международный кредит, возникают фондовые биржи, где происходит торговля векселями, облигациями иностранных государств, валютой.

В ходе всех этих процессов в XVI в.

Переход к ней сопровождался изменением и совершенствованием средств производства (усовершенствование ветрового двигателя, новая конструкция водяного двигателя, развитие металлургии, появление самопрялки, новые способы изготовления книг и т.д.), развитием промышленности и торговли.

Новые средства производства позволяли перейти от мелкого производства к крупному. Но для этого нужны были большие капиталы. Они сформировались в результате первоначального накопления капитала. Этот процесс предполагает, во-первых, превращение массы производителей в людей лично свободных, но лишенных средств производства, а значит и средств существования, во-вторых, сосредоточение денежного богатства и средств производства в руках

меньшинства. Он представляет собой предисторию капитализма, т.к. предшествует утверждению его как господствующего способа производства. При этом следует помнить, что во всех странах этот процесс происходил с применением прямого, ничем не прикрытого насилия. Насилие применялось с целью разорения и ограбления крестьян и превращения их в наёмных работников. Насилие явилось важным средством ускорения процесса сосредоточения богатства в руках немногих (система грабежа колоний, колониальная торговля, включая торговлю рабами, торговые войны, система государственных займов и налогов, покровительственная таможенная политика государства).

Капитализм, как и рабовладение, и феодализм, основан на частной собственности на средства производства. Но, в отличии от них, для капитализма характерно господство товарного производства и продукты, как правило, производящая для обмена. Капитализм основан на эксплуатации наемного труда. Владелец рабочей силы, лишенный средств производства, передает её собственникам средств производства во временное пользование за заработную плату (он находится от них в экономической зависимости).

Для докапиталистических периодов развития было характерно существование капитала в форме торгового и ростовщического.

В результате накопления капитала, совершенствования средств производства и развития торговли изменяется форма организации производства. Возникла и развивалась мануфактура (лат: manus — рука, factura — изготовление). Она господствовала в Западной Европе с XVI в. до конца XVIII в. Мануфактура была формой организации производства, переходной от ремесленной мастерской к машинному производству. От ремесленной мастерской она сохранила ручной труд, но в отличии от нее использовала разделение труда, специализацию и наемный труд.

Существовали рассеянные (раздаточные) и централизованные мануфактуры. На начальном этапе развития капитализма преобладали рассеянные мануфактуры, где рабочие-надомники были объединены скупщиком их продукции, который часто поставлял им и средства производства. Часто рабочими-надомниками становились ранее независимые ремесленники. В централизованной мануфактуре труд наемных рабочих был организован в общем помещении. Но переход к централизованной мануфактуре происходит в основном в XVIII в.

Появление мануфактуры не означало вытеснение ремесленных мастерских. Произошло разграничение деятельности между ремеслом и мануфактурой. Но государство стимулировало прежде всего мануфактурное производство.

С возникновением мануфактур увеличивается доля промышленных изделий в общем объеме торговли. Большое значение в этом процессе имела поставка промышленных изделий в колонии, где своего промышленного производства не было.

Другой тенденцией в развитии торговли этого периода было усиление её специализации. Торговля чётко стала разделяться на внутреннюю и внешнюю, оптовую и розничную. Выделились в самостоятельные виды деятельности экспедиторские, комиссионные и транспортные функции торговли.

Изменяется организация ярмарочной торговли. Появляются ярмарки, специализированные по определённым группам товаров, а также оптовые ярмарки. Появляется оптовая торговля со складов, нередко в виде аукционов.

В банковском деле наблюдается заметный прогресс. В период первоначального накопления капитала банки стали учитывать векселя, выпускать банкноты (первоначально — векселя банка), которые начали обращаться наряду с деньгами, появились банковские чеки. В XVI — XVII в.в. начали появляться государственные банки, создаваемые прежде всего для кредитования государства.

В XVIII в. начинается новый этап в развитии капитализма — переход к индустриальной системе хозяйства. Он осуществляется в ходе промышленного переворота.

Промышленный переворот означал переход от ручного труда к механизированному, от мануфактур к фабрикам и заводам. В этом процессе выделяются ряд этапов: создание рабочих машин, создание универсального парового двигателя, создание машин для производства самих машин.

От использования единичных машин постепенно переходят к использованию системы машин.

В ходе промышленного переворота произошло перемещение рабочей силы из сельского хозяйства в промышленности. Численность городского населения значительно возросла. Фабрично-заводское производство отличалось от мануфактурного тем, что основную часть затрат капиталиста стали составлять капитальные затраты, роль мастерства работника снизилась (он становится придатком машины), возросла доля женского и детского труда, стоимость товаров снизилась.

Этот процесс происходил во всех странах, вступавших на капиталистический путь развития, но в разное время, разными путями, с использованием разных источников, методов и т.д.

Промышленный переворот получил название первой технологической революции. Он породил металлообрабатывающую технику и привел в созданию новой отрасли промышленности — машиностроительной. Промышленный переворот привел к созданию принципиально нового вида транспорта, соответствовавшего индустриальной структуре промышленного производства. Появились первые пароходы, первые железные дороги.

Усиливается специализация в торговле, банковском деле, на фондовых биржах.

Интенсивное развитие капиталистической экономики требовало устойчивого денежного обращения.

Его сущность заключалось в золотом содержании и обеспечении бумажных денег. Бумажные деньги появились в Китае в XII в. В Европе их стали использовать с XVII в. Их применение наряду с золотыми и серебряными монетами требовало повышения покупательной способности бумажных денег. Система золотого стандарта, предоставлявшая право обмена бумажных денег на золото эту способность гарантировала.

В XIX в. капиталистические отношения претерпевают значительные изменения. Они выходят за рамки отдельных стран. Возникают международные экономические отношения, базирующиеся на международном разделение труда.

Во II пол. XIX в. их дальнейшее развитие приводит к созданию мирового хозяйства. Количественное возрастание международных хозяйственных связей вело к качественным изменениям — к такой интернационализации экономики, при которой отдельные национальные хозяйства становятся составными частями мирового хозяйства. Мировое хозяйство предполагает и мировое господство капиталистических отношений, их всемирное распространение.

Помимо мировой торговли в рамках мирового хозяйства начинается вывоз капитала и миграция рабочей силы.

В мировой торговле процветает неэквивалентный обмен между развитыми странами и колониями («ножницы цен»), обусловленный различиями в уровне развития и специализацией (развитые страны специализируются на готовой продукции, колонии — на сырье). Происходит расширение ассортимента товаров.

Вывоз капитала значительно возрастает как по объему, так и по числу стран-экспортеров. Увеличивается объем прибылей от заграничных инвестиций и их удельный вес в общем объеме прибылей в странах-экспортерах Капитал вывозится в ссудной и предпринимательской форме Государства в основном вывозят ссудный капитал, а частные фирмы — предпринимательский. Основным направлением вывоза капитала в этот период является вывоз из развитых стран в колонии и зависимые страны.

К концу XIX в. завершается формирование колониальной системы. Мировой экономический порядок определяют 6 — 7 метрополий (колониальных империй). Колониальное владычество выступало в разных формах: колонии (полностью захваченные территории), протектораты (зависимые территории, когда государство-протектор представляет другое государство во внешних сношениях и определяет его внешнюю политику).

Для метрополий колонии были источниками сырья, рынками сбыта, сферами вложения капитала, военно-стратегическими опорными пунктами.

Колониальная же экономика характеризовалась засильем иностранного капитала, низким уровнем развития, аграрным характером экономики, отсталой

структурой промышленности или её отсутствием, большим значением докапиталистических форм хозяйствования.

В ходе колонизации (территориального раздела мира) объектом выступает территория, а субъектом — государство.

Но кроме территориального в этот период времени происходит экономический раздел мира — раздел на сферы влияния. Объектом здесь являются рынки, а субъектами — частные фирмы. Возникают международные корпорации.

Важной особенностью второй половины XIX в. является концентрация производства, обусловленная второй технологической революцией. Происходит переход от капитализма свободной конкуренции к капитализму, основанному на монополии и олигополии. В основе этого перехода лежит бурное развитие техники и технологии, продолжавшееся до первой мировой войны. Происходит переход от экстенсивного к интенсивному типу экономического роста.. В очередной раз возникает потребность в крупных капиталах (правда понятие » крупный» также изменяется). У отдельных капиталистов таких капиталов нет. В материальное производство проникает и бурно развивается акционирование. Начало этому процессу было положено развитием железнодорожного строительства. Затем он распространился на другие отрасли: энергетику, отрасли тяжелой промышленности, которая по темпам роста начинает значительно опережать легкую промышленность. Появляются радио и телефонная связь.

Укрупнение производства, усложнение структуры экономики обусловили переход к новой форме организации предпринимательской деятельности — монополии. Монополии в этот период были крупными фирмами, которые занимали господствующее положение на рынке и могли диктовать свои цены.

Монополии создавались путем объединения. Простейшими формами монополий были пулы, конвенции, ринги, корнеры. Более совершенными — картели, синдикаты, тресты, концерны. Тресты и концерны были высшими формами монополий.

Процесс объединения в этот период шел путем горизонтальной и вертикальной интеграции и предполагал разную степень объединения капиталов. Горизонтальная интеграция приводила к объединению капиталов, вложенных в производство одного товара. Вертикальная интеграция приводила к объединению капиталов разных, но технологически связанных производств.

В картелях объединения капиталов не происходило, т.к. он представлял собой объединение, главной целью которого была договоренность о господстве на рынке (об объёмах производства, рынках сбыта, ценах).

В синдикатах объединялись только капиталы в сфере сбыта, а капиталы в производстве были самостоятельны.

Полное объединение всего капитала происходит в тресте. Именно в такой форме создавались первые акционерные общества. Участники треста теряют самостоятельность и получают доход в виде дивидендов в зависимости от размера капитала, вложенного ими в трест.

Концерн также характеризуется полным объединением капиталов, но между его подразделениями существует большая чем в тресте финансовая свобода.

Картели, синдикаты и часть трестов создавались путем горизонтальной интеграции. Другая часть трестов и концерны создавались путем вертикальной интеграции.

Монополизация охватила не только производство, но и банковское дело, торговлю и т.д. В результате слияния капиталов, вложенных в разные виды деятельности, появляются финансово-промышленные группы. Монополии подрывали основу капитализма — конкуренцию. Поэтому уже в конце XIX в. начинает развиваться государственное антимонопольное регулирование.

В XIX в. в развитии капитализма появилась новая черта — кризисы перепроизводства (экономические колебания). Причиной была несбалансированность спроса и предложения. Кризисы повторялись с периодичностью 10 — 11 лет. Первый начался в 1825 г., затем в 1836 г., в 1847, в 1857 г. и т.д. Сначала кризис охватил одну страну (Англию), а затем количество стран возрастало. Кризис 1857 г. был первым мировым кризисом.

С учётом событий XIX в. можно сделать выводы об основных путях, какими шло развитие капитализма в сельском хозяйстве. Таких пути три. Два из них можно назвать фермерскими. Английский путь — это путь создания фермерских хозяйств на арендованной земле. Американский путь — создание фермерских хозяйств на собственной земле. Третий путь — прусский. Это путь капиталистического преобразования помещичьих хозяйств. Разные страны выбирали либо одни пути, либо их сочетание.

Во время первой мировой войны и в послевоенный период усилилась взаимосвязь развитых капиталистических стран. В этих условиях любое проявление нестабильности в одной из стран приводило в сбою во всей системе. Ярким примером этого был экономический кризис 1929 — 1933 г.г. («Великая депрессия»). Он начался в США, а затем стал мировым. Кризис продемонстрировал неспособность капиталистической экономики осуществлять в изменившихся условиях саморегулирования. Поиски путей выхода из кризиса привели к созданию различных моделей регулируемого капитализма (смешенной экономики).

В это же время происходит постепенный отказ стран от использования системы золотого стандарта.

Важным фактором последующего мирового экономического развития стало отделение от мирового капиталистического хозяйства СССР и Монголии, которые перешли на социалистический путь развития. Помимо противоречий по линии «Север — Юг» (развитые страны — колонии) возникают противоречия «Восток — Запад» (социалистические страны — капиталистические страны).

Мировое экономическое развитие после II Мировой войны можно разделить на два этапа:

1-ый этап — от окончания войны до 70-х годов XX в.

2-ой этап — с 70-х. г.г. до настоящего времени.

Если после I Мировой войны в выигрыше оказались две страны — США и Япония (США увеличились своё национальное богатство на 40%, Япония — на 25%), то после II Мировой войны — только США. Они заняли лидирующее положение в мировом капиталистическом хозяйстве. США помогли Европейским странам восстановить экономику (план Маршалла), имели самую большую долю в мировой торговле и в мировых кредитных операциях. В результате на прошедшей в июле 1944 г. конференции в американском городе Бреттон-Вудс при определении основных черт послевоенного экономического устройства произошло изменение расстановки сил в мировом капиталистическом хозяйстве в пользу США. На этой конференции была создана новая — Бреттон-Вудская — валютная система, в которой основной резервной валютой становился доллар. Остальные страны должны были поддерживать курс своих валют фиксированным по отношению к доллару, который был привязан к золоту в пропорции: 1 тройская унция (31,1 г) = 35 долл. После II Мировой войны усиливается процесс диверсификации, т.е. объединения в рамках одной компании фирм из разных, технологически не связанных отраслей. Это обусловлено стремлением усилить рыночную устойчивость компании в условиях возрастания диспропорции между предложением и спросом в пользу первого. Появляется потребность в маркетинговых исследованиях.

Возрастает роль такой формы международных корпораций как транснациональные корпорации (ТНК), капитал которых принадлежит одной стране, а сфера деятельности охватывает несколько стран.

В этот же период времени формируется мировое социалистическое хозяйство, объединившее помимо СССР страны Восточной Европы и Азии. Лидером в этом хозяйстве становится СССР.

Таким образом послевоенное экономическое развитие происходит под знаком непрекращающегося противоборства двух супердержав — СССР и США,

Переломным пунктом в мировом экономическом развитии стал кризис 1973-1975 г.г., который сравним в Великой депрессией 1929-1933 г.г. Но кризис 1973-1975 г.г. отличался тем, что в нем кризис перепроизводства сочетался со структурным, сырьевым, энергетическим, валютным кризисами. Причин разба-лансирования мирового хозяйства было несколько, и человечество искало пути их преодоления. Предшествующее развитие протекало в условиях нарастания противоречий и углубления кризиса индустриализма. Опыт развитых стран показал, что высокий уровень потребления на индустриальной базе достигается слишком большой ценой и мог привести к подлинно экологической катастрофе. Назрела необходимость перехода к новому типу экономического роста, трансформации социально-экономических отношений, становлению общественных систем нового типа — т.е. к новой постиндустриальной цивилизации. Это был переход к новому технологическому способу производства и новому — инновационному, типу экономического роста.

Отличительными особенностями формировавшегося технологического уклада постиндустриального общества выступали информатизация, использование биотехнологии, генной инженерии, новых композиционных материалов, наукоёмких продуктов, ресурсосберегающих технологий и т.д.

Происходило сокращение доли материального производства в общественном продукте. Число занятых в материальном производстве сокращалось. В то же время возрастала роль и доля сферы услуг.

С 1973 г. происходят изменения в мировой валютной системе, которые проявляются в переходе к плавающим валютным курсам. Этот переход был оформлен в 1976 г. на конференции на Ямайке. Ямайская валютная система начала действовать с 1 апреля 1978 г. Золотое содержание бумажных денег ликвидировалось, официальная цена на золото отменялась. Началась демонетизация золота, т.е. утрата золотом его денежной функции. Но следует отметить, что большинство стран оказалось не готовым к формированию курса своей валюты на основе соотношения спроса и предложения и использовало регулируемое плавание.

К 70-м годам XX в. стало ясно, что модель государственного регулирования, которая реализовывалась с послевоенного периода в ряде стран и характеризовалась достаточно высокой степенью огосударствления экономики, исчерпала себя. Восстала задача найти новое сочетание рыночного саморегулирования и государственного регулирования.

Речь шла не об отказе от государственного регулирования, а о пересмотре функций и сфер, ранее находившихся в компетенции государства, о более четком разделении прав, обязанностей и ответственности между государством и частным сектором экономики.

Происходит гуманизация и социализация экономики. Преобразовывались отношения собственности, изменялось их содержание. В настоящее время в развитых капиталистических странах наблюдается многообразие типов смешанной экономики, для которой характерно появление промежуточных, переходных форм хозяйственного механизма. Они возникают на грани конкуренто-рыночного и корпоративного регулирования и представляют синтез элементов рыночного саморегулирования и администрирования, рыночных и договорных связей. Современная капиталистическая экономика отличается многосекторно-стью, полиформизмом, взаимодействием, что делает её более гибкой и целостной, обеспечивая относительную устойчивость, высокую способность к адаптации.

90-е годы XX в. характеризовались процессом глобализации производства и потребления (появление новых рынков, новых инструментов, новых действующих лиц, новых правил), который стал главным фактором мирового экономического развития.

Распад социалистической системы хозяйства и переход бывших социалистических стран к рыночной экономике, ликвидация колониальной системы (50-е — 60-е г.г. XX) означали, что все страны теперь входили в единое всемир

ное хозяйство. Происходит размывание границ между национальными хозяйствами и образованием глобального экономического пространства.

Это, в то же время, порождает и глобальные проблемы — экологическую, продовольственную, демографическую, разоружения, освоения мирового океана и космоса и т.д. Поэтому в современных условиях возникла новая задача -повышение уровня организованности и управляемости мировой экономики, решить которую предстоит уже в XXI в.

Источник