Внутренняя торговля развитых стран

Глава 7.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ. ВАЛЮТНЫЕ КУРСЫ.

► Что такое международная торговля?

► Международное разделение труда.

► Деятельность Всемирной торговой организации (ВТО).

► Валютные курсы.

► Позиции России в международной торговле.

§ 17. Международная торговля*

Международная торговля – это та часть произведённых странами товаров и услуг, которая является предметом торговли на мировых рынках. Она также включает различные сегменты движения капитала, рабочей силы, интеллектуальной собственности.

Внешняя торговля страны – это деятельность государства, государственных и частных предприятий по поставкам в зарубежные страны отечественных товаров и услуг для продажи, а также деятельность по поставкам в страну зарубежных товаров и услуг для продажи на внутреннем рынке с целью получения прибыли.

Почему товары вывозят за пределы национальных границ? Экономическая теория всегда рассматривала внешнюю торговлю как фактор, препятствующий объективной тенденции снижения нормы прибыли в деятельности частных фирм. Эта тенденция была выявлена ещё в XIX в. и сохранила своё значение в XXI в. В современных условиях главным фактором международной торговли являются также мотивы выгоды с прибыли, предельное усиление взаимосвязей и взаимозависимости национальных экономик, которые достаточно крепко связаны в глобальном мировом хозяйстве. Даже самые могущественные национальные экономики мира (США, Япония, Китай) объективно не могут развиваться успешно, если не будут осуществлять внешнеторговые операции, обмениваться встречными потоками товаров и услуг. Страны производят также товары, которые им выгодно производить с учётом их факторов производства, и поставляют их на мировой рынок по ценам, которые приносят прибыль. Закупают на внешних рынках такие товары, которые не производят у себя или производят в недостаточном количестве, а также если их производство невыгодно.

Экспорт – это вывоз товаров за пределы территории страны-производителя для продажи на разных условиях в соответствии с заключёнными договорными обязательствами сторон с целью получения прибыли. Импорт – соответственно ввоз товаров из-за границы для использования на своём предприятии, продажи на рынке или иному партнёру, для получения прибыли.

Внешнеторговый оборот представляет собой сумму (по стоимости) экспорта и импорта страны. В международной практике внешнеторговый оборот всех стран мира рассчитывается как сумма экспорта этих стран. Стоимостные показатели рассчитываются в национальных денежных единицах: рублях, евро, иенах, швейцарских франках, которые пересчитываются в доллары США для сопоставления.

Сальдо внешней торговли показывает разницу между экспортом и импортом страны,т.е. состояние её торгового баланса. Сальдо международной (глобальной) торговли – это разница между мировым экспортом и мировым импортом.

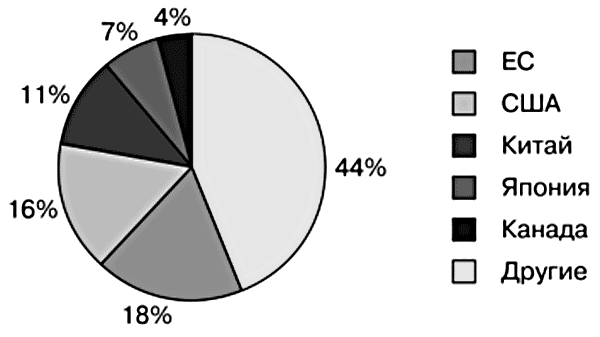

На рисунке 6 показано распределение мировой торговли между основными странами мира и группами стран. Из 200 стран мира на долю ЕС (27 стран), США, Китая, Японии и Канады приходится 56% всей мировой торговли, на все остальные – 44%.

Рис. 6. Доля основных стран в международной торговле за 2007 г.

Источник. Eurostat Pocketbooks, External and intra European Union Trade. Data. – EC, 2009. – P. 11..

Анализ динамики мировой торговли ЕС, США, Китая, Японии и Канады за последние годы (до наступления мирового кризиса) показывает смену лидеров в этой области. Произошло стремительное укрепление международных торговых позиций Китая, который занял второе место после США и третье, если рассматривать ЕС в целом (табл. 6).

ГЛАВНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И СТРАНЫ В МЕЖДУНАРОДНОй ТОРГОВЛЕ (2002–2009), млрд евро

| Годы | ЕС | США | Китай | Япония | Канада |

| Экспорт | |||||

| 2002 | 891,9 | 733,1 | 344,3 | 440,7 | 267,1 |

| 2003 | 869,2 | 639,7 | 387,4 | 417,3 | 240,7 |

| 2004 | 953,0 | 657,5 | 477,0 | 454,8 | 255,0 |

| 2005 | 1052,7 | 726,9 | 612,5 | 478,2 | 289,7 |

| 2006 | 1159,3 | 825,9 | 771,7 | 515,1 | 309,0 |

| 2007 | 1241,4 | 848,3 | 888,6 | 521,2 | 306,4 |

| 2008 | 1309,8 | 866,7 | 935,9 | 500,4 | 309,4 |

| 2009 | 1094,4 | 744,5 | 885,7 | 390,2 | 225,4 |

| Импорт | |||||

| 2002 | 937,0 | 1271,5 | 312,2 | 357,0 | 235,2 |

| 2003 | 935,3 | 1153,7 | 364,9 | 339,0 | 212,5 |

| 2004 | 1027,5 | 1226,2 | 451,2 | 366,0 | 220,1 |

| 2005 | 1179,6 | 1392,4 | 530,5 | 414,7 | 252,7 |

| 2006 | 1351,7 | 1528,4 | 630,3 | 461,2 | 278,7 |

| 2007 | 1433,8 | 1471,8 | 697,5 | 454,0 | 277,3 |

| 2008 | 1564,9 | 1447,0 | 669,3 | 503,6 | 302,5 |

| 2009 | 1199,2 | 1128,6 | 682,1 | 382,5 | 250,7 |

| Баланс | |||||

| 2002 | –45,1 | –538,4 | 32,2 | 83,7 | 31,9 |

| 2003 | –66,0 | –514,0 | 22,5 | 78,3 | 28,2 |

| 2004 | –74,6 | –568,7 | 25,8 | 88,8 | 34,9 |

| 2005 | –126,9 | –665,5 | 82,0 | 63,6 | 37,0 |

| 2006 | –192,5 | –702,4 | 141,4 | 53,9 | 30,4 |

| 2007 | –192,4 | –623,6 | 191,0 | 67,2 | 29,1 |

| 2008 | –255,1 | –580,2 | 254,6 | –3,1 | 6,9 |

| 2009 | –104,8 | –384,1 | 223,6 | 7,7 | –25 |

Источник. Официальные данные Госкомстата РФ; 2010+ – предварительные данные.

Анализ динамики мировой торговли ЕС, США, Китая, Японии и Канады за последние годы (до наступления мирового кризиса) показывает смену лидеров в этой области. Произошло стремительное укрепление международных торговых позиций Китая, который занял второе место после США и третье, если рассматривать ЕС в целом (табл. 6).

Данные таблицы показывают, что между 2002 и 2009гг., во-первых, возросли объёмы внешней торговли всех стран, приведённых таблице, а особенно в Китае, – она увеличилась за рассматриваемый период с 344,3 млрд евро в 2002 г. до 953,3 млрд евро в 2008 г., т. е. в 2,5 раза за 5 лет, однако в 2009 г. уменьшилась до 885,7 млрд евро.

Объём мировой торговли, без учёта внутренней торговли ЕС, в 2007 г. составил 13 трлн евро (16 трлн долл.). Лидер мировой торговли – Европейский союз, объём торговли которого на 2007г. составлял 18% от мирового товарооборота, США – 16, Китай – 11, Япония – 7 и Канада – 4%. Все показатели уменьшились в 2009 г.

Чем объясняется вовлечение практически всех стран в международную торговлю? Во-первых, международным разделением труда (МРТ); во-вторых, ростом степени открытости рынков; в-третьих, укреплением финансово-хозяйственных связей стран.

Международное разделение труда – это сосредоточение производимых видов товаров в тех странах, где их производство является экономически целесообразным в связи с географическим положением, климатом и наличием природных ресурсов, а также ресурсов труда и капитала. Такое разделение производства, благодаря последующему обмену товарами, оказывается выгодным для участвующих в нём стран и способствует лучшему удовлетворению потребностей населения, повышению занятости.

Международное разделение труда (МРТ) как явление, свойственное капиталистической экономике, первоначально было исследовано Адамом Смитом. Он обосновал теорию абсолютных преимуществ, в соответствии с которой утверждается, что страна обладает абсолютными преимуществами в производстве какого-либо товара, если на единицу продукции она может производить его больше, чем другие страны. Поэтому страны должны экспортировать такие товары, в производстве которых они обладают абсолютным преимуществом, и соответственно импортировать такие товары, в производстве которых у них этих преимуществ не имеется,т.е. им это невыгодно и не даёт прибыли. В результате выгоду получают обе стороны – экспортёр и импортёр товаров. Источниками абсолютных преимуществ могут быть специфические климатические условия, природные ресурсы, концентрация высоких технологий, высококвалифицированная рабочая сила и др.

А что делать стране, у которой нет абсолютных преимуществ? На этот вопрос ответил Давид Рикардо, выдвинув теорию сравнительных преимуществ, которая базируется на трудовой теории стоимости. Рикардо наглядно (на примере торговли вином и сукном между Англией и Португалией) показал, что любая страна, специализируясь на производстве того или иного товара, в состоянии постепенно доводить это производство до предельного совершенства, снижая расходы на издержки. В результате этот товар реализует сравнительные преимущества.

По теории интернациональной стоимости Карла Маркса через сравнительный анализ по отдельным странам определяются международные стандарты затрат труда и разница между национальной и интернациональной стоимостями. Эта разница и показывает, привлекательна ли данная страна как объект торговли или нет. В развитых странах на производство товаров затрачивается труда меньше, чем в отсталых. Таким образом, менее развитым странам выгоднее импортировать товары, чем затрачивать на их производство больше труда. Соответственно международная торговля выгодна всем странам – и бедным, и богатым. Даже если национальная стоимость в какой-либо стране превышает интернациональную, ей тем не менее выгодна внешняя торговля. Организация производства товаров, аналогичных импортируемым, в этой стране может стоить дороже.

Шведские экономисты Э. Хекшер и Б. Олин утверждали, что сравнительные преимущества полностью зависят от издержек, которые определяются соотношением цен на факторы производства, технологией, состоянием спроса и предложения. В зависимости от наличия факторов производства (труда, земли, капитала, технологий, достижений науки) характер экспорта может быть природо-, трудо-, капитало- и наукоёмким.

Экономисты пришли к выводу, что страна с изобилием капитала экспортирует капиталоёмкие товары, а страна, располагающая многочисленной рабочей силой, – трудоёмкие. Эти рассуждения не противоречат теории трудовой стоимости.

Международная специализация стран всё больше определяется объёмом и качеством научно-исследовательских работ, результатами их внедрения в производство.

Доля наукоёмких товаров в производстве готовых изделий в современном мире, однако, составляет всего лишь 15%, но имеет выраженную тенденцию к непрерывному возрастанию, в том числе за счёт таких стран, как Китай, Индия, Бразилия, страны АСЕАН.

Источник

Внутренняя торговля развитых стран

Как мы уже видели, главным препятствием увеличения экспорта развивающихся стран — будь то сырье или промышленные изделия — выступают различные торговые барьеры, возведенные на пути их экспортных товаров развитыми странами. В отсутствие экономической интеграции или хотя бы поддержки интеграционных усилий перспективы торговли и валютных доходов развивающихся стран зависят главным образом от внутренней и внешней экономической политики развитых государств.

Хотя внутренним структурным и экономическим реформам в деле экономического и социального прогресса принадлежит огромная роль, улучшение конкурентных позиций в тех видах производства, где развивающиеся страны обладают динамичными сравнительными преимуществами, едва ли принесет им и миру в целом сколько-нибудь ощутимые выгоды, пока доступ их товаров на основные мировые рынки будет ограничиваться торговой политикой богатых стран.

В отношении будущих валютных доходов Третьего мира особенно важны четыре сферы экономической и торговой политики развитых стран:

- тарифные и нетарифные барьеры на пути экспорта развивающихся стран;

- поощрение экспорта в развитых странах;

- компенсационная помощь рабочим, вытесняемым из тех отраслей промышленности развитых стран, которым угрожает устранение барьеров, сдерживающих импорт дешевых трудоемких товаров развивающихся стран;

- последствия внутренней экономической политики богатых стран для развивающихся экономик.

Тарифные и нетарифные торговые барьеры богатых стран

Современные протекционистские тарифные и нетарифные торговые барьеры (например, акцизы, квоты, санитарные нормы), воздвигнутые богатыми странами на пути экспортных товаров бедных стран, — важнейшее препятствие увеличению валютных доходов последних. Более того, как мы уже видели, многие тарифы растут по мере углубления переработки, т.е. они выше на продукцию пищевой и текстильной промышленности, чем на исходное сырье (например, на арахисовое масло и рубашки, чем на арахис и хлопок-сырец). Высокие эффективные тарифы препятствуют развитию и диверсификации обрабатывающей экспортной промышленности стран Третьего мира и таким образом сдерживают их индустриализацию.

В конечном счете тарифы, квоты и нетарифные барьеры развитых стран снижают реальные цены, по которым реализуется экспорт развивающихся стран, ограничивают его объемы и уменьшают их валютную выручку. Хотя бремя, накладываемое тарифами развитых стран на сырьевой и промышленный экспорт развивающихся стран, разнится от товара к товару из-за торговых барьеров, Третий мир в целом ежегодно теряет более 40 млрд. долл. Без масштабного снижения этих барьеров в 1990-е годы (а в 1980-е годы они фактически возросли) и предоставления специальных преференций для экспорта первичной продукции развивающихся стран оптимизм относительно увеличения экспортных доходов Третьего мира едва ли уместен.

Наряду с ограничением импорта продукции Третьего мира многие развитые страны предоставляют щедрые финансовые льготы своим собственным экспортным отраслям в форме государственных субсидий и налоговых скидок. Особенно активно такую политику проводит японское правительство, оказывая широкую поддержку частным экспортерам. Хотя правительства развивающихся стран (прежде всего Южной Кореи и Тайваня) также предоставляют экспортные льготы, ограниченные финансовые возможности не позволяют им (исключая НИС) эффективно противостоять воздействию экспортных субсидий развитых государств. Такая поддержка частной промышленности государством повышает конкурентоспособность экспортеров богатых стран на мировом рынке и отдаляет то время, когда с ними смогут реально конкурировать экспортеры Третьего мира. Это просто еще один пример способности богатых одерживать верх.

Проблема компенсационной помощи

Одно из главных препятствий снижению тарифных барьеров богатых стран на пути промышленного экспорта бедных стран — политическое давление традиционных отраслей легкой промышленности, вызываемое снижением цен на их продукцию в результате импорта дешевых трудоемких товаров. Эти цены не только экономически подрывают местную промышленность с высокими издержками, но и угрожают безработицей занятому в ней персоналу. В классической теории торговли данная дилемма решается просто: перемещением высвобождаемых рабочих вместе с дополнительными ресурсами в другие, более капиталоемкие, отрасли внутри страны, в которых она еще сохраняет сравнительные преимущества. В результате выигрывают все.

К сожалению, даже в наиболее индустриально развитых и экономически интегрированных обществах мира процесс адаптации не так прост. Еще важнее огромное политическое влияние многих из старых отраслей, которое позволяет им добиваться достаточной поддержки и блокировать конкуренцию со стороны дешевого импорта развивающихся стран. В свете этого благочестивые заявления о выгодах свободной торговли превращаются в насмешку.

Если не будут разработаны какие-то схемы компенсационной помощи, позволяющие правительствам развитых стран оказывать финансовое содействие переключению отсталых отраслей промышленности и занятых там рабочих на альтернативные, более прибыльные виды деятельности, торговые барьеры на пути конкурентоспособного экспорта Третьего мира будут по-прежнему расти. Таких схем предлагалось много. Но пока нет ни одной действительно эффективной, способной побудить отрасли, которым угрожает импортная конкуренция, и занятых в них рабочих поступиться своими частными интересами в интересах максимизации мирового благосостояния. И это не удивительно.

Фактически до сих пор типичная реакция правительств развитых стран сводилась к субсидированию новых инвестиций в такие отрасли, чтобы поддержать их на плаву. Тем не менее, необходимо продолжать поиск приемлемых программ компенсационной помощи, которые не ущемляли бы высвобождаемых и перемещаемых рабочих, нередко являющихся выходцами из слоев населения с более низкими доходами. Без введения таких программ в развитых странах мировой рынок для экспорта промышленных товаров Третьего мира всегда будет оставаться ограниченным как для новых поставщиков, так и для экспансии ранее утвердившихся экспортеров.

Внутренняя экономическая политика

Хотя исследование сложнейшей связи между экономическим благосостоянием экспорториентированных бедных стран и внутренней налоговой и монетарной макроэкономической политикой богатых государств выходит за рамки данной главы, ее значения нельзя недооценивать. К важным факторам, определяющим уровень и рост экспортных доходов Третьего мира (что однозначно подтверждается относительно их высоким уровнем в 1960-е годы и резким падением при экономических спадах 70-х и 80-х годов), относится способ

ность богатых стран поддерживать высокие темпы экономического роста без инфляции. Даже низкая эластичность спроса по доходу на экспортные товары развивающихся стран может быть компенсирована высокими темпами экономического роста развитых стран. Отсюда следует, что при нынешних международных экономических отношениях экспорт Третьего мира напрямую зависит от хода развития и стабильности цен в развитых странах.

Но как бедняков берут на работу последними и увольняют первыми, точно так же бедные страны быстрее и в большей степени, чем богатые, ощущают сбои в мировой экономике. Классическим примером этого может служить мировая инфляционная спираль 1970-х годов, которая была вызвана переплетением чрезмерной интенсификации совокупного спроса кейнсианского типа с повышением издержек производства в результате подорожания природных, особенно нефтяных ресурсов. Для подавления разбушевавшейся инфляции развитые страны использовали традиционную макроэкономическую политику ограничения совокупного спроса (снизили государственные расходы, повысили налоги и процентные ставки, ввели ограничения на рост денежной массы), одновременно установив контроль над заработной платой и ростом цен.

Поскольку вспышка инфляции в 1970-е годы сопровождалась ростом дефицитов платежных балансов и увеличением безработицы, эта дефляционная налоговая и монетарная политика была усилена специальными мерами, направленными на сокращение импорта и ужесточение контроля над оттоком иностранной валюты. Более всего от подобных мер по затягиванию поясов, как обычно, пострадали слабейшие, наиболее уязвимые и зависимые страны, в данном случае около 40 беднейших стран Третьего мира. Хотя эта экономическая политика развитых стран и не была преднамеренно направлена против стран развивающихся, реальность такова, что они оказались ее главными жертвами.

Очевидно, нельзя порицать развитые государства за то, что они прежде всего заботятся о своих собственных экономических интересах. Тем не менее было бы оправданным обратиться к ним с просьбой попытаться облегчить бремя, налагаемое на беднейшие страны, свертыванием их расходов посредством предоставления для экспорта этих стран каких-то компенсирующих преференций.

Но урок ясен. Пока развивающиеся страны, каждая в отдельности и все вместе, вольно или невольно допускают, чтобы их экономика была слишком тесно связана с экономической политикой богатых стран, они будут оставаться главной, хотя и невинной жертвой в тяжелые времена и получать минимальные выгоды в периоды процветания. Еще большую тревогу вызывает потеря ими способности контролировать свою собственную экономическую и социальную судьбу.

Уроки последних десятилетий убедили развивающиеся страны лучше, чем какая-либо экономическая модель, в настоятельной необходимости уменьшить их индивидуальную и совместную уязвимость по отношению к внешнему миру. Важным средством в достижении этой цели может быть политика большей коллективной самообеспеченности на основе взаимной экономической кооперации и более осторожного подхода к допуску в свою экономику товаров, технологий и корпораций из богатых стран. Не отрицая взаимозависимости с развитыми странами и необходимости расширения экспортных рынков, многие развивающиеся страны теперь понимают, что в отсутствие глубоких реформ в международном экономическом порядке важным условием успеха при любой стратегии развития является концентрация усилий на уменьшении их нынешней экономической зависимости и уязвимости.

Источник