Восточные цивилизации

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Декабря 2013 в 18:12, реферат

Краткое описание

Одна из центральных проблем понимания древнего мира — осмысление многообразия и уникальности древних культур, отдаленных от нынешних временем и пространством. Все они, взятые вместе и представляющие некое цивилизационное целое, своим многообразием и уникальностью в значительной степени повлияли на формирование и характер современной цивилизации. Именно в этой роли, своими достижениями, базой для создания нынешнего научно-технического мира, их культурное единство и обретает значимость

Вложенные файлы: 1 файл

восток.docx

Одна из центральных проблем понимания древнего мира — осмысление многообразия и уникальности древних культур, отдаленных от нынешних временем и пространством. Все они, взятые вместе и представляющие некое цивилизационное целое, своим многообразием и уникальностью в значительной степени повлияли на формирование и характер современной цивилизации. Именно в этой роли, своими достижениями, базой для создания нынешнего научно-технического мира, их культурное единство и обретает значимость.

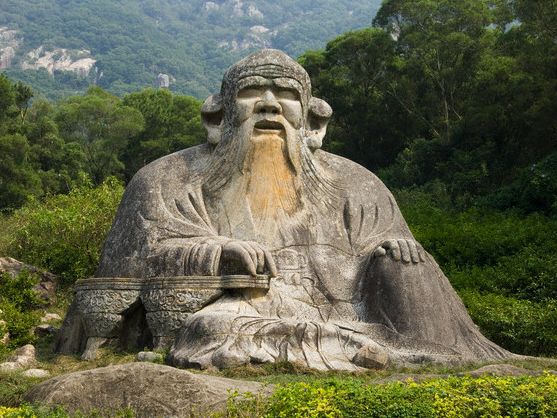

Восточная цивилизация берёт своё начало в цивилизации Желтой реки (Хуанхэ). Она сформировалась в даосско-конфуцианской цивилизации и окончательно сложилась в современной восточно-азиатской коллективистской цивилизации.

Часто метафорически называют западную цивилизацию «голубой цивилизацией», восточную — «желтой», срединную — «красной». Вместе они образуют «три изначальных цвета человеческой системы цивилизации». Государства и империи, составлявшие эти цивилизации, определяли историю, политику, культурное развитие всего человечества.

Восточная цивилизация представляет собой «человеко-человеческую» цивилизационную систему, модель поклонения добродетельной природе и учению о человеке.

Ее наивысшие достижения основываются на единстве природной природы и человеческой природы человека, она воплотила ценностные воззрения «единства человечества».

Восточная цивилизация — исторически первый тип цивилизации, сформировавшийся к 3-му тысячелетию до н. э. на Древнем Востоке: в Древней Индии, Китае, Японии, Древнем Египте.

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что Восток — это загадочная и величественная культура не похожая на другие, существующая на земле. Ведь в ней таится познание мира через самосовершенствование самого себя. Эта культура остается незыблемой даже в цивилизованном мире, сохраняя духовность и религию. И даже в наше время трудно сказать, стремиться ли он к прогрессу, скорее всего Восток сохраняет свои традиции и обряды, несмотря на всеобщую модернизацию мира.

Основной целью работы является, изучение эстетической мысли Восточной цивилизации.

Данная цель, обуславливает решение следующих задач:

1. Изучить характерные черты восточной цивилизации.

2. Рассмотреть культура и её понимание на Востоке.

3. Определить особенности культуры восточных цивилизаций.

4. Исследовать эстетическую мысль Китая.

5. Изучить эстетическую мысль Японии.

6.Рассмотреть культуру Арабского Востока.

Для написания реферата использовались следующие монографии и статьи, научная литература, а также словари:

- Афанасьева В.К. Искусство Древнего Востока.

- Басин Е. Я., Искусство и коммуникация: очерки из истории философско-эстетической мысли.

- Васильев Л.С. Проблемы генезиса Китайской цивилизации. Формирование основ материальной культуры и этноса.

- Виноградова Н.А. Китайская пейзажная живопись

- Крамер С.Н. История начинается в Шумере / Пер. Ф. Л. Мельденсона; под ред. и с предисл. В. В. Струве.

- Новикова Л.И. Цивилизация и культура в историческом процессе // Вопр. философии, 1982. № 10. С. 56–60.

- Словарь.Под общ. ред. А. А. Беляева.

Глава I. ОСОБЕННОСТИ ПОНЯТИЯ КУЛЬТУРЫ ВОСТОЧНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

- . Характерные черты восточной цивилизации

Восточная цивилизация — исторически первый тип цивилизации, сформировавшийся к 3-му тысячелетию до н. э. на Древнем Востоке: в Древней Индии, Китае, Вавилоне, Древнем Египте. Характерными чертами восточной цивилизации являются:

- Традиционализм — ориентация на воспроизводство сложившихся форм образа жизни и социальных структур.

- Низкая подвижность и слабое разнообразие всех форм человеческой жизнедеятельности.

- В мировоззренческом плане представление о полной несвободе человека, предопределение всех действий и поступков, независящими от него силами природы, социума, богов и т. д.

- Нравственно волевая установка не на познание и преобразование мира, а созерцательность, безмятежность, мистическое единение с природой, сосредоточенность на внутренней духовной жизни.

- Личностное начало не развито. Общественная жизнь построена на принципах коллективизма.

- Политическая организация жизни в восточных цивилизациях происходит в форме деспотий, в которых осуществляется абсолютное преобладание государства над обществом.

- Экономической основой жизни в восточных цивилизациях является корпоративная и государственная форма собственности, а основным методом управления выступает принуждение [ 4, c. 157].

Пеструю картину представлял собой Средневековый Восток и в цивилизационном отношении, что также отличало его от Европы. Одни цивилизации на Востоке возникли еще в древности; буддийская и индусская – на полуострове Индостан, даосско-конфуцианская – в Китае. Другие родились в Средние века: мусульманская цивилизация на Ближнем и Среднем Востоке, индо-мусульманская — в Индии, индусская и мусульманская – в странах Юго-Восточной Азии, буддийская – в Японии и Юго-Восточной Азии, конфуцианская – в Японии и Корее.

Восточная цивилизация характеризуется как традиционные общества, где преобладают такие положения, как осторожное включение в природные процессы и соответствующие способы хозяйственной деятельности, установка на адаптацию индивида к социально-природной среде, воспроизводство образа жизни по опыту предков, коллективистский менталитет, религиозно-мифологические представления в составе мировоззрения. Данная характеристика и объясняет такие традиции воспитания, как приучение ребенка к строгому самоанализу и умению самостоятельно принимать решения, научить его осознавать интересы других в коллективе, их зависимость от него и свою зависимость от них, воспитание внутренней дисциплины, ответственности за любое поручение в ответ на доверие и др [ 2, c.85].

В познании господствовал не логический, а интуитивный метод, что предполагало ненужность строгого понятийного языка. Высшей целью науки считалась трактовка трудов древних мыслителей, при которой демонстрировались идейная привязанность к классическим авторитетам. На Востоке доминировал художественно-образный стиль мышления с его интуитивностью, эмоциональной окрашенностью. Это придавало большую значимость процедуре интерпретации, а не выработке механизмов обоснования накопленных знаний и опыта.

1.2. Культура и её понимание на Востоке

Если бы мы могли взглянуть на карту Старого Света около 1 тысячелетия до н. э., то могли бы обнаружить три пояса культур: первый пояс образовали бы культуры цивилизаций Древнего Востока. Они образовали полосу государств, протянувшихся с запада на восток от Древнего Египта до Китая. Как правило, начало их образования относят к VI-IV тысячелетиям до н. э. Конец падает на начало нашей эры. Второй пояс состоял бы из культур «варварских» обществ — народов, находящихся на родоплеменной стадии развития, перешедших к земледелию или скотоводству, но не создавших ещё своей государственности. Эти культуры примыкали к поясу культур цивилизаций с юга и с севера. Все они, кто раньше, кто позже, также переходят на цивилизационный путь развития. Над вторым поясом, севернее и под ним, южнее, протянулся третий пояс — архаичных культур доземледельческих общин, народов, которые использовали каменные орудия труда, занимались в основном охотой, собирательством и рыболовством. Это племена Сибири, Дальнего Востока, побережья Северного Ледовитого океана, с одной стороны, и народы южных стран, островов Тихого, Индийского океана, племена Тропической и Южной Африки. Большинство из них дожило до ХIХ и начала ХХ века, а некоторые из них, наверное, войдут и в ХХI век.

Культуры цивилизаций Древнего Востока — наиболее древние из известных нам цивилизаций. С. Н. Крамер выпустил в 1965 году книгу «История начинается в Шумере» — и он был близок к истине. Во многом о культуре древних цивилизаций мы можем судить по письменным источникам, оставленным нам шумерами. Но не меньший материал дают и данные археологии, филологии и другие источники. Исследователей давно привлекает к себе культура Востока вообще, а древнего Востока — особенно. Здесь сложилась своеобразная культура, которая отличается от европейской. В ХХ веке мы привыкли смотреть на Восток «снисходительно», сверху вниз, считая, что это — догоняющий тип культуры, обречённый на отставание от культуры Запада и периодическую модернизацию. Но такое состояние — результат развития за последние 3-4 века — краткий миг в истории. Большую же часть исторического времени культура Востока опережала Запад. Восток — «давал», Европа — «брала». Недаром появилось изречение: «Свет с Востока». И не вернётся ли это положение вновь, в ХХI веке — кто знает? По крайней мере, роль восточной культуры сейчас, на рубеже 2000 года, явно возрастает, растёт и интерес к восточной культуре. Поэтому обойти вопрос об особенностях возникновения этой культуры было бы невозможно [7, c. 56].

Культуру Востока отличает от Запада многое. Даже понятие «культуры» на Западе и Востоке несёт в себе разный смысл. Европейское понимание культуры идёт от понятий «возделывание», изменение, превращение продукта природы в человеческий продукт. Греческое слово «пайдейя» (от слова «паис» — ребёнок), также означает «преобразование». А вот китайское слово (иероглиф) «вэнь», аналогичное понятию «культура», пиктографически восходит к начертанию символа «украшение» «украшенный человек». Отсюда основной смысл этого понятия — украшение, цвет, изящество, литература. «Вэнь» противостоит «чжи» — нечто нетронутое, эстетически грубое, духовно неутончённое [4, c.157].

Таким образом, если на Западе под культурой понимается совокупность и материальных, и духовных продуктов человеческой деятельности, то на Востоке в культуру входят лишь те из продуктов, которые делают мир и человека «украшенными», «утончёнными» внутренне, «эстетически» украшенными.

1.3. Особенности культуры восточных цивилизаций

Под восточной цивилизацией подразумевается, прежде всего, Индия, Китай и Япония на протяжении гигантского временного промежутка: с середины 2 тысячелетия до н.э. — по 17 век н.э. — 3000 лет. За это время на Западе успели одна за другой смениться несколько цивилизаций. В устойчивости Восточной цивилизации и состоит первая особенность Востока. Запад движется вперед как бы рывками. И каждый рывок (Античность, Средневековье и т.д.) сопровождается крушением старой системы ценностей, а также политических и экономических структур. Развитие Востока, напротив, предстает как сплошная линия. Новые веяния здесь не разрушают устои цивилизации. Напротив, они органично вписываются в старое и растворяются в нем [1, c.31].

Восток очень гибок, он способен вобрать и переработать многие чуждые себе элементы. Так, по замечанию одного из крупнейших востоковедов, нашествия «варваров» не только не уничтожили китайское государство, но даже не прервали его существования. И даже в северной части страны, где образовались «варварские» королевства, эти королевства очень скоро перестали быть «варварскими», превратившись в те же китайские. Коренное китайское население этой части страны ассимилировало пришельцев и привило им свою цивилизацию. Кроме того, в отличие от Европы, на Востоке сосуществовало множество религий, и даже ислам, непримиримый в отношении западного христианства, довольно спокойно уживался с традиционными восточными верованиями. Таким образом, какие бы потрясения не происходили, основы цивилизации оставались не зыблемыми.

Второй важной особенностью Востока являлось то, что общество здесь не утеряло связи с природой. Любимым доводом европейских колонизаторов в пользу завоеваний было утверждение, что они облагодетельствовали людей Востока тем, что те были неспособны создать сами (машинами, новейшим оружием и т.д.). Разгадка в принципиальной разнице психологии представителей двух цивилизаций. Европейцы в своем развитии пошли самым простым путем. Свое несовершенство и слабость перед силами природы они начали возмещать созданием громоздких машин. Они резко выделили себя из природы, перестали чувствовать себя ее частью. В отличие от европейцев человек Востока никогда не терял связи со средой обитания. Свои помыслы он направил не на создание механизмов, возмещающих собственное несовершенство, а на то, чтобы усовершенствовать свои душу и тело. Мир воспринимался им, как единое целое, и человек в этом целом не господин, а лишь одна из составных частей. А раз так, то цель человека — не вражда, а стремление быть с природой в гармонии и, познав основные ее законы, постараться не противоречить им. Так, философы Востока считали, что народы и государства должны развиваться естественным (природным) образом, беря пример с растений и животных, в жизни которых нет ничего лишнего, случайного [ 1, c.29].

Стили различных боевых искусств Востока сложились в результате наблюдений за движениями диких зверей (тигра, медведя, обезьяны и т.д.) Досконально изучив окружающую среду, человек Востока знал, как она воздействует на его организм. Например, эффективность ударов (в боевых искусствах) в раз личные точки тела рассчитывалась в зависимости от времени дня. Люди Востока были убеждены в том, что лишь тогда человек может совершенствовать мир, когда путем совершенствования обретет гармонию и цельность в себе самом. Ибо ему полностью чужды зло и стремление разрушать.

Источник

Всемирная история — это всемирный суд

Под восточной цивилизацией подразумевается прежде всего Индия , Китай и Япония на протяжении гигантского временного промежутка: с середины 2 тысячелетия до н.э. — по 17 век н.э — 3000 лет. За это время на Западе успели одна за другой смениться несколько цивилизаций. В устойчивости Восточной цивилизации и состоит первая особенность Востока. Запад движется вперед как бы рывками. И каждый рывок ( Античность , Средневековье и т.д.) сопровождается крушением старой системы ценностей, а также политических и экономических структур. Развитие Востока, напротив, предстает как сплошная линия. Новые веяния здесь не разрушают устои цивилизации. Напротив, они органично вписываются в старое и растворяются в нем.

Второй важной особенностью Востока являлось то, что общество здесь не утеряло связи с природой. Любимым доводом европейских колонизаторов в пользу завоеваний было утверждение, что они облагодетельствовали людей Востока тем, что те были неспособны создать сами ( машинами, новейшим оружием и т.д.). Обычно в этом видят лишь примитивную попытку оправдаться. Однако большинство европейцев были в свое время свято в этом убеждены. Так в чем же здесь дело? Разгадка в принципиальной разнице психологии представителей двух цивилизаций. Европейцы в своем развитии пошли самым простым путем. Свое несовершенство и слабость перед силами природы они начали возмещать созданием громоздких машин. Они резко выделили себя из природы, перестали чувствовать себя ее частью. Более того, природа в их понимании стала чем-то вроде врага. Ее надо было одолеть, победить, поставить себе на службу. Убедив себя, что человек есть венец творения и все в этом мире создано исключительно для него, европейцы принялись перекраивать природу на свой лад и расхищать ее богатства, не считаясь ни с загрязнением окружающей среды, ни с другими потерями. Еще бы — природа ведь «не храм, а мастерская», как выражался Базаров в романе Тургенева «Отцы и дети».

В отличие от европейцев человек Востока никогда не терял связи со средой обитания. Свои помыслы он направил не на создание механизмов, возмещающих собственное несовершенство, а на то, чтобы усовершенствовать свои душу и тело. Мир воспринимался им, как единое целое, и человек в этом целом не господин, а лишь одна из составных частей. А раз так, то цель человека — не вражда, а стремление быть с природой в гармонии и, познав основные ее законы, постараться не противоречить им. Так, философы Востока считали, что народы и государства должны развиваться естественным (природным) образом, беря пример с растений и животных, в жизни которых нет ничего лишнего, случайного.

Стили различных боевых искусств Востока сложились в результате наблюдений за движениями диких зверей (тигра, медведя, обезьяны и т.д.) Досконально изучив окружающую среду, человек Востока знал, как она воздействует на его организм. Например, эффективность ударов ( в боевых искусствах) в различные точки тела рассчитывалась в зависимости от времени дня. Люди Востока были убеждены в том, что лишь тогда человек может совершенствовать мир, когда путем совершенствования обретет гармонию и цельность в себе самом. Ибо ему полностью чужды зло и стремление разрушать.

Культура Древнего Китая достигла высокого уровня. Уже в очень давние времена ученые Китая сделали многие важные открытия в области астрономии, математики, медицины и других наук. Во 2 тысячелетии до н.э. в Китае существовала уже иероглифическая письменность. Несколько позднее были изобретены компас, а затем сейсмограф. В середине первого тысячелетия до н.э. был составлен первый в мире звездный каталог, насчитывавший 800 светил.

Третьей особенностью Востока является приверженность традиции. Традиция встречалась и в Европе, однако в цивилизациях Востока была возведена в далеком прошлом, в мифическом «золотом» веке. И все новое получало оправдание только тогда, когда можно было подыскать, что-нибудь подобное в древности. Все здесь непрестанно повторяется, несколько видоизменяясь, но сохраняя обязательно черты сходства. Человеку европейского Средневековья в голову не могло прийти писать в стиле Гомера. А на Востоке на протяжении 3000 лет можно встретить в стихах одни и те же размеры, мелодии и т.д. Любое неоправданное нарушение традиций ( даже самых незначительных) воспринималось как сущий кошмар. Так, великий китайский философ Конфуций повествует об одном сановнике, устраивавшем «в храме танцы, в которых танцоры выстраивались в восемь рядов». Поскольку в древности такие праздники мог давать только император, Конфуций с возмущением заявляет:» Если это можно вынести, то что же тогда нельзя выносить?!». Он же создал целую теорию ( до сих пор имеющую на Востоке огромное влияние) о том, что общество должно жить по раз и навсегда установленному ритуалу поведения. Без ритуала, по его мнению, обесценивается все. «Почтительность без ритуала приводит к суете. Осмотрительность без ритуала превращается в боязнь. Смелость без ритуала выглядит грубостью». Ритуал властвует не только в человеческом обществе, но и в природе. Ему подчинены смена времен года, расцвет и увядание. Свою теорию Конфуций также воспринимал не чем-то новым, а лишь возрождением учений прежних веков. «Излагаю, но не создаю. С любовью и верой отношусь к древности».

Отношение к религии является одним из важнейших показателей в характеристике цивилизации. На Востоке оно весьма отличается от западного. Да и сами религии здесь разнообразны и непохожи на христианство. Вот, к примеру, конфуцианство . Его называют религией, но это скорее набор правил и норм, определяющих жизнь человека в обществе. Главным в конфуцианстве были вопросы этики, морали и управления государством. Основным принципом конфуцианской этики является понятие жэнь («гуманность») как высший закон взаимоотношений людей в обществе и семье. Жэнь достигается путем нравственного самоусовершенствования на основе соблюдения «ли» («этикета») — норм поведения, базирующихся на почтительности и уважении к старшим по возрасту и положению, почитании родителей, преданности государю, вежливости и т.д. Согласно конфуцианству, постичь жэнь могут лишь избранные, так называемые цзюнь цзы («благородные мужи»), т.е. представители высших слоев общества; простолюдины же — сяэ жэнь (дословно — «мелкие людишки») не в состоянии постичь жэнь. Это противопоставление «благородных» простолюдинам и утверждение превосходства первых над вторыми, часто встречающиеся у Конфуция и его последователей,- яркое выражение социальной направленности, классового характера конфуцианства. Конфуцианство уделяло большое внимание вопросам так называемого гуманного управления, опираясь на идею обожествления власти правителя, существовавшую до конфуцианства, но им развитую и обоснованную. Государь объявлялся «сыном неба»(тяньцзы), правившим по повелению неба и выполнявшим его волю. Власть правителя признавалась конфуцианством священной, дарованной свыше, небом. Считая, что «управлять — значит исправлять», конфуцианство придавало большое значение учению чжэн мин (об «исправлении имен»), которое призывало ставить всех в обществе на свои места, строго и точно определять обязанности каждого, что было выражено словами Конфуция:»Государь должен быть государем, подданный — подданным, отец — отцом, сын — сыном». Конфуцианство призывало государей управлять народом не на основе законов и наказаний, а при помощи добродетели, примером высоконравственного поведения, на основе обычного права, не обременять народ тяжелыми налогами и повинностями. Боги не очень-то волновали Конфуция. Они, конечно, установили эти самые правила в незапамятные времена. Но этим, в общем-то, и ограничились их контакты с миром людей. «Богов я почитаю, но держусь от них подальше»- вот жизненный принцип Конфуция. Основные взгляды Конфуция (Кун-цзы, родился приблизительно 551 — умер 479 до н.э.) изложены в книге «Беседы и суждения» («Лунь юй»), которая представляет собой запись изречений и бесед Конфуция с его ближайшими учениками и последователями.

Боги не властвуют над природой, а являются ее частью и находятся в зависимости от нее. Пример: на Западе монахи вели праведный аскетический образ жизни, так как он угоден Богу и обеспечивает райское блаженство. В индуизме же аскетизм — способ сравняться с богами, а иногда и превзойти их. Отшельник-аскет благодаря ему приобретал от Вселенной такую силу, что мог налагать на богов проклятье и насылать на них всяческие несчастья. Зная могучую силу аскетизма, ему нередко следуют и сами боги. Только в индуизме можно встретить такую, с точки зрения европейца, комичную картину: могущественнейший бог Шива, способный одним дыханием стереть всю Вселенную в порошок, ведет жизнь аскета и побирается по дорогам. На это подаяние и существует его семья. Периодически такая жизнь становится ему в тягость, и он горько жалуется на свою несчастную долю (остальные, мол, боги живут в довольстве, а он нищенствует). Однако понимая, что в аскетизме источник его сверхъестественной силы, он не отказывается от него. В довершение всех несчастий у него возникают скандалы с женой, потому что подаяний он приносит мало и т.д.

Еще одной религией, возникшей на Востоке и ставшей впоследствии мировой, является буддизм. Его основатель Будда одновременно является и неким космическим разумом, с которым стремятся слиться его последователи путем освобождения от суетных желаний и страстей, привязывающих людей к земле, заставляющих рождаться вновь и вновь в разных обликах. Таким образом, достигнув нирванны (просветления), человек переходил в новое качество — неземное.

И, наконец, в даосизме, возникшем в Китае, бог как таковой вообще отсутствует. Вместо него имеется дао (путь) — некая первооснова всех вещей, познав законы которой и следуя им, человек становится совершенным. Религии Востока — это прежде всего пути самосовершенствования, а через них и совершенствования окружающего мира. Существеннейшую часть мировоззрения людей Востока составляла вера в бесконечную цепь смертей и возрождений каждого человека в разных обликах, причем будущий человеческий облик надо было заслужить праведной жизнью. В противном случае можно было возродиться кем угодно. Подобная теория породила представление о вечном движении всего живого в замкнутом цикле ( все когда-то уже было и когда-нибудь повторится вновь). Отсюда происходит и знаменитый фатализм Востока — вера в невозможность и ненужность изменения предназначенной судьбы. Вот как рассуждает Конфуций, заехавший в разбойничьи земли:»Если небу угодно погубить мудрость, заключенную во мне — так и будет. А если нет, то что могут сделать мне эти разбойники?».

Подведем итоги: цивилизация Востока была жизнеспособна, пока ей приходилось сталкиваться с варварскими народами. Она защищалась от них пассивно, поглощая и переустраивая на свой лад. Однако, встретившись с цивилизацией Европы, технически более развитой, несущей совершенно иную программу и стремящейся к разрушению всего непохожего на нее, Восток не устоял.

1. Большая Советская Энциклопедия, том 13.

2. Всеобщая История Искусств, том 1.

3. Основы современной цивилизации, под редакцией проф.Л.Н.Боголюбова и А.Ю.Лазебниковой.

Источник