- Перестройка

- Содержание

- Термин

- Этапы. Краткий обзор событий

- Первый этап (март 1985 — январь 1987)

- Второй этап (январь 1987 — июнь 1989)

- Третий этап (июнь 1989 — сентябрь 1991)

- Четвёртый этап, или пост-Перестройка (сентябрь — декабрь 1991 г.)

- Некоторые вехи

- 1985 год

- 1986 год

- 1987 год

- 1988 год

- 1989 год

- 1990 год

- 1985—1989 годы

- Предыстория

- Внутренняя политика

- Национализм и сепаратизм

- Конфликт в Алма-Ате

- Азербайджан и Армения

- Прибалтика

- Экономика

- Внешняя политика

Перестройка

Октябрьская революция (1917)

Военный коммунизм (1918—1921)

Новая экономическая политика (1921—1928)

Ленинский призыв (1924)

Внутрипартийная борьба (1926—1933)

Сталинизм (1933—1953)

Хрущевская оттепель (1953—1964)

Период застоя (1964—1985)

Перестройка (1985—1991)

В. И. Ленин (1917—1924)

И. В. Сталин (1924—1953)

Н. С. Хрущёв (1953—1964)

Л. И. Брежнев (1964—1982)

Ю. В. Андропов (1982—1984)

К. У. Черненко (1984—1985)

М. С. Горбачёв (1985—1991)

Перестро́йка — масштабные перемены в идеологии, экономической и политической жизни СССР во второй половине 1980-х годов. Целью реформ была всесторонняя демократизация сложившегося в СССР общественно-политического и экономического строя.

Планы экономических реформ разрабатывались ещё в 1983—1984 годах по поручению генерального секретаря ЦК КПСС Ю. В. Андропова [1] .

Впервые необходимость совершенствования существовавшей экономической системы — так называемого Ускорения — была провозглашена генеральным секретарём ЦК КПСС М. С. Горбачёвым на пленуме ЦК КПСС 23 апреля 1985 года [2] . Однако эти меры касались только экономики, носили в основном административный характер и не затрагивали существа «развитого социализма».

Кардинальная же реформа всей системы, включая политические изменения, началась в январе 1987 года, когда на пленуме ЦК КПСС перестройка была объявлена новой государственной идеологией.

Содержание

Термин

15 — 17 мая 1985 года состоялась поездка генерального секретаря ЦК КПСС Горбачёва в Ленинград, где на встрече с активом Ленинградского горкома партии он впервые заговорил о необходимости перестройки общественно-политической жизни:

| Видимо, товарищи, всем нам надо перестраиваться. Всем. |  |

Слово было подхвачено СМИ и стало лозунгом начавшейся в СССР новой эпохи.

Историк В. П. Данилов отмечает, что «на языке того времени это понятие отнюдь не означало коренного изменения социально-экономических форм и сводилось к реорганизации некоторых хозяйственных функций и связей» [3] .

Этапы. Краткий обзор событий

Первый этап (март 1985 — январь 1987)

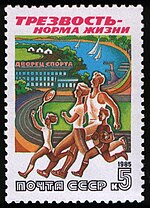

11 марта 1985 года к власти в СССР пришёл М. С. Горбачёв, а уже 23 апреля на состоявшемся пленуме ЦК КПСС он заявил о необходимости реформирования системы под лозунгом «ускорения социально-экономического развития страны», то есть ускорения продвижения по социалистическому пути на основе эффективного использования достижений научно-технического прогресса, активизации человеческого фактора и изменения порядка планирования [2] . Ещё не шла речь о гласности, демократизации, социалистическом рынке и прочих вещах, которые позднее прочно войдут в обиход горбачёвской эпохи. В мае широко транслировавшаяся ленинградская речь Горбачёва взбудоражила жителей страны, и именно с этой речью у них стала ассоциироваться перестройка, хотя термин «перестройка» как лозунг в этот период не использовался и идеологического значения не имел; признавались отдельные недостатки существовавшей социально-экономической системы СССР и предпринимались попытки исправить их несколькими крупными кампаниями административного характера: ускорение развития народного хозяйства, автоматизация и компьютеризация, антиалкогольная кампания, «борьба с нетрудовыми доходами», введение государственной приёмки, демонстрация борьбы с коррупцией.

Каких-либо радикальных шагов в этот период не предпринималось, внешне практически всё оставалось по-старому. В то же время в 1985—1986 годах была произведена замена основной массы старых кадров брежневского призыва на новую команду управленцев. Именно тогда в руководство страны были введены А. Н. Яковлев, Е. К. Лигачёв, Н. И. Рыжков, Б. Н. Ельцин, А. И. Лукьянов и другие активные участники будущих событий. Николай Рыжков вспоминал (в газете «Новый Взгляд», 1992) [4] : «В ноябре 82-го года меня — совершенно неожиданно — избрали секретарём ЦК, и Андропов ввёл меня в команду, готовившую реформы. Туда входили и Горбачёв, Долгих… Мы стали разбираться с экономикой, а с этого началась перестройка в 85-м году, где практически были использованы итоги того, что сделали в 1983 — 84-х годах. Не пошли бы на это — было бы ещё хуже».

Состоявшийся в феврале — марте 1986 года XXVII съезд КПСС изменил программу партии: провозглашался курс на «совершенствование социализма» (а не «построение коммунизма», как ранее); предполагалось к 2000 году удвоить экономический потенциал СССР и предоставить каждой семье отдельную квартиру (программа «Жильё—2000»).

Внешняя политика СССР в 1985-86 годы продолжала оставаться достаточно жёсткой, несмотря на наметившееся сразу после прихода к власти Горбачёва небольшое потепление в отношениях с США и Западом. Существенный сдвиг на международной арене произошёл только осенью 1987 года, когда СССР согласился пойти на серьёзные уступки при подготовке соглашения о РСМД.

Второй этап (январь 1987 — июнь 1989)

К концу 1986 — началу 1987 годов горбачёвская команда пришла к выводу, что административными мерами ситуацию в стране не изменить и предприняла попытку реформирования системы в духе демократического социализма. Этому шагу способствовали два удара по советской экономике в 1986 году: резкое падение цен на нефть и Чернобыльская катастрофа.

Новый этап начался с январского (1987 г.) пленума ЦК КПСС, на котором была выдвинута задача коренной перестройки управления экономикой, и характеризовался он началом масштабных реформ во всех сферах жизни советского общества (хотя отдельные меры начали приниматься ещё в конце 1986 года, например Закон «Об индивидуальной трудовой деятельности»):

- В общественной жизни провозглашается политика гласности — смягчение цензуры в СМИ и снятие запретов на обсуждение тем, которые раньше замалчивались (в первую очередь сталинские репрессии, а также — секс вообще и проституция в частности, наркомания, бытовое насилие, подростковая жестокость и т. д.).

- В экономике узаконивается частное предпринимательствов форме кооперативов (хотя слова «предпринимательство» и «частная собственность» произносить вслух пока не осмеливаются, кооперативы вводятся как элемент рынка в существующую социалистическую модель), начинают активно создаваться совместные предприятия с зарубежными компаниями.

- В международной политике основной доктриной становится «Новое мышление» — курс: отказ от классового подхода в дипломатии и улучшение отношений с Западом.

Выдвигаются лозунги о необходимости избавить социализм от «деформаций», о возвращении к «ленинским нормам», «идеалам Октября» и «социализму с человеческим лицом» посредством демократизации всех сторон жизни общества, реформирования политических институтов. В этот период были опубликованы почти все запрещённые ранее произведения Гроссмана, Платонова, Замятина, М. Булгакова, Пастернака; резонанс в обществе вызвали новые книги: романы Ч. Айтматова «Плаха», А. Рыбакова «Дети Арбата», Ю. Дудинцева «Белые одежды», сборник рассказов Т. Толстой «На золотом крыльце сидели…». Вновь встал вопрос о сталинских репрессиях и реабилитации их жертв. В сентябре 1987 г. была создана комиссия Политбюро ЦК КПСС по реабилитации, которую возглавил А. Н. Яковлев. Открытие в конце 1987 года Оптиной пустыни и Толгского монастыря и относительно публичное празднование 1000-летия крещения Руси в 1988 году воспринималось как знаки перемен в политике государства в отношении церкви.

Часть населения (в основном молодёжь и либеральная интеллигенция — «шестидесятники», заставшие предыдущую, хрущёвскую либерализацию) охвачена эйфорией от начавшихся после двух десятилетий застоя перемен и невиданной по прежним меркам свободы. Общественная апатия начала 80-х сменяется верой в светлое будущее.

Вместе с тем, с 1988 года в стране начинает постепенно нарастать общая неустойчивость: ухудшается экономическое положение, появляются сепаратистские настроения на национальных окраинах, вспыхивают первые межнациональные столкновения (Карабах).

Третий этап (июнь 1989 — сентябрь 1991)

Заключительный этап, в этот период происходит резкая дестабилизация обстановки в стране. После I Съезда народных депутатов начинается противостояние коммунистической партии с возникшими в итоге демократизации общества новыми политическими группировками. Изначально начатые по инициативе сверху, во второй половине 1989 года перемены выходят из-под контроля властей. Трудности в экономике перерастают в полномасштабный кризис: в 1989 году экономический рост резко замедляется, в 1990-м сменяется падением, а к концу 1991-го страна оказывается на грани экономического коллапса. Происходит катастрофический обвал жизненного уровня населения: реальностью советского общества начала 90-х становятся массовая нищета и безработица. Достигает апогея хронический товарный дефицит: пустые полки магазинов становятся символом рубежа 1980—1990-х гг. Перестроечная эйфория в обществе сменяется разочарованием, неуверенностью в завтрашнем дне и массовыми антикоммунистическими настроениями. Усиливается эмиграция за рубеж. С 1990 года основной идеей становится уже не «совершенствование социализма», а построение демократии и рыночной экономики капиталистического типа.

В 1990—1991 гг. социально-экономический строй СССР начинает приобретать черты капитализма: легализуется частная собственность, образуются фондовый и валютный рынки, кооперация начинает принимать форму бизнеса западного типа. «Новое мышление» на международной арене сводится к односторонним уступкам Западу, в итоге чего СССР утрачивает многие свои позиции и фактически перестаёт быть сверхдержавой, ещё несколько лет назад контролировавшей половину мира. В РСФСР и других республиках Союза к власти приходят сепаратистски настроенные силы — начинается «парад суверенитетов».

Итогом такого развития событий стали ликвидация власти КПСС и распад Советского Союза в августе — декабре 1991 года.

Четвёртый этап, или пост-Перестройка (сентябрь — декабрь 1991 г.)

Период между провалом ГКЧП и юридическим оформлением распада СССР к Перестройке обычно относить не принято; это своего рода «безвременье», когда, с одной стороны, единое государство формально ещё продолжало существовать, а с другой — советская история подошла к своему логическому завершению и окончательная ликвидация СССР стала лишь вопросом времени. В этот период происходит демонтаж коммунистического строя и всей системы государственной власти в Советском Союзе. К концу 1991 года происходит фактический коллапс союзной экономики. Республики Прибалтики де-юре выходят из состава СССР, остальные республики также берут курс на независимость. Деятельность КПСС сначала приостанавливается, а затем окончательно запрещается. Вместо полноценных органов власти создаются суррогатные неконституционные структуры (Госсовет, КОУНХ, МЭК). Вся полнота реальной власти переходит с союзного на республиканский уровень. Работа над новым союзным договором продолжается до ноября, однако чем дальше, тем очевиднее становится стремление республиканских элит, почувствовавших вкус реальной власти, к окончательному размежеванию и обособлению. 8 декабря в резиденции «Вискули» в Беловежской пуще лидеры России, Украины и Белоруссии провозглашают, что Советского Союза больше нет. Центральная власть во главе с Горбачёвым парализована и уже ничего не может противопоставить этим действиям. 25 декабря 1991 Михаил Горбачёв складывает с себя полномочия Президента Союза Советских Социалистических Республик, а 26 декабря 1991 года СССР окончательно перестаёт существовать.

Некоторые вехи

1985 год

- для широких масс населения Советского Союза перестройка стартовала с широко по всей стране транслировашейся Ленинградской речи Горбачёва в мае 1985 года; именно эту речь можно было бы считать началом перестройки

- 7 мая1985 года — Постановление Совета министров СССР «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения».

1986 год

- 23 мая1986 года — Постановление Совета министров СССР «О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами».

- 19 ноября1986 года — Верховный Совет СССР принял Закон СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности».

- 17—18 декабря — события в Алма-Ате

1987 год

- 6 мая1987 года — Первая несанкционированная демонстрация неправительственной и некоммунистической организации — общества «Память» в Москве.

- 25 июня1987 года — Пленум ЦК КПСС рассмотрел вопрос «О задачах партии по коренной перестройке управления экономикой».

- 30 июня1987 года — Принят закон СССР «О государственном предприятии (объединении)».

- 30 июня1987 года — Принят «Закон о порядке обжалования в суд неправомерных действий должностных лиц, ущемляющих права гражданина»

- август 1987 года — Впервые разрешена безлимитная подписка на газеты и журналы.

1988 год

- 13 марта1988 года — статья Н. Андреевой в «Советской России» — «Не могу поступаться принципами»

- 26 мая1988 года — Принят закон «О кооперации в СССР».

- 5—18 июня 1988 года — Всесоюзные торжественные мероприятия, приуроченные к 1000-летнему юбилею принятия христианства на Руси.

- 28 июня1988 года — 1 июля1988 года — XIX Всесоюзная конференция КПСС, принявшая резолюции «О некоторых неотложных мерах по практическому осуществлению реформы политической системы страны», «О ходе реализации решений XXVII съезда КПСС и задачах по углублению перестройки», «О демократизации советского общества и реформе политической системы», «О борьбе с бюрократизмом», «О межнациональных отношениях», «О гласности», «О правовой реформе».

- 28 июля1988 года — Указы Президиума ВС СССР «О порядке организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в СССР» и «Об обязанностях и правах внутренних войск МВД СССР при охране общественного порядка».

- 24 августа1988 года — в Чимкенте (Казахская ССР) зарегистрирован первый в СССР кооперативный банк («Союз-банк»), его уставной капитал составил 1 млн рублей [5] .

- 5 сентября1988 года — Начался суд над Ю. М. Чурбановым и др. (5 сентября — 30 декабря).

- 30 сентября1988 года — На Пленуме ЦК КПСС проходит самая крупная со сталинских времён «чистка» Политбюро [6] .

1989 год

- январь 1989 года — Началось первое свободное выдвижение кандидатов в народные депутаты СССР.

- апрель 1989 года — события в Тбилиси.

- июнь 1989 года — Первый съезд народных депутатов СССР.

1990 год

- Январь 1990 года — Ввод советских войск в город Баку с целью ликвидации беспорядков на этнической почве и подавления политической оппозиции [7] , закончившееся гибелью более сотни жителей города, в основном азербайджанцев.

- 1 октября 1990 — Принятие Закона СССР «О свободе совести и религиозных организациях».

- Весна 1990 года — Принят «Закон о собственности в СССР».

1985—1989 годы

Предыстория

Начало масштабных реформ в СССР обычно связывают с 1985 г., когда партию, а фактически и государство, возглавил М. С. Горбачёв. Между тем некоторые авторы называют «отцом перестройки» Ю. В. Андропова, другие выделяют «эмбриональный период» перестройки (1983—1985 гг.), не без оснований полагая, что в первой половине 1980-х гг. СССР постепенно входил в стадию реформирования [8] . Процесс преобразований инициировал ещё Юрий Андропов после прихода к власти в ноябре 1982 г. В начале 1983 г. Ю. В. Андропов поручил группе ответственных работников ЦК КПСС, в том числе М. С. Горбачёву и Н. И. Рыжкову, подготовку принципиальных предложений по экономической реформе. Среди рассматриваемых вопросов, по свидетельству Н. И. Рыжкова, были проблемы хозрасчёта и самостоятельности предприятий, концессий и кооперативов, совместных предприятий и акционерных обществ [9] .

В 1983 г. начался широкомасштабный экономический эксперимент. Для этого были выделены некоторые отрасли и крупные предприятия в ряде республик СССР. На них вводилась зависимость зарплаты от прибыли, причём предприятия сами могли устанавливать цены и разрабатывать образцы продукции. Это был расширенный вариант хозрасчета. В 1984 г. должен был состояться пленум ЦК по вопросам научно-технической политики, который обозначил бы переход от экстенсивной к интенсивной политике. Смерть Андропова и приход к власти Черненко заморозили имеющиеся планы реформ. Вместо пленума, посвящённого внедрению новой техники, совершенствованию научно-производственных связей, состоялся пленум по мелиорации. Несмотря на это, после смерти Ю. В. Андропова Константин Черненко провозгласил курс на «ускорение развития народного хозяйства», на «перестройку системы управления экономикой», осуществлять который должны кадры, понимающие «новые требования жизни». А в марте 1985 года Михаил Горбачёв подтвердил приверженность к такому стратегическому курсу: «Это — линия на ускорение социально-экономического развития страны, на совершенствование всех сторон жизни общества» [10] .

Придя 11 марта 1985 г. к власти, Горбачев обнародовал основные постулаты своего курса на апрельском пленуме ЦК 1985 г: «Благодаря активной работе партии начиная с 1983 г., удалось подтянуть работу многих звеньев народного хозяйства и несколько улучшить обстановку». И далее: «Нужны революционные сдвиги — переход к принципиально новым технологическим системам, к технике последних поколений, дающих наивысшую эффективность».

На апрельском Пленуме ЦК КПСС 1985 года полноправными членами Политбюро ЦК КПСС стали сторонники Горбачёва: секретари ЦК КПСС Е. К. Лигачёв и Н. И. Рыжков, Председатель КГБ СССР В. М. Чебриков; кандидатом в члены Политбюро — Маршал Советского Союза министр обороны С. Л. Соколов. В Политбюро складывается «горбачёвское большинство».

Из состава Политбюро постепенно были выведены противники Горбачёва: Г. В. Романов (июль 1985), Н. А. Тихонов (октябрь 1985), В. В. Гришин (февраль 1986), Д. А. Кунаев (январь 1987), Г. А. Алиев (октябрь 1987), В. И. Долгих (сентябрь 1988), П. Н. Демичев (сентябрь 1988), М. С. Соломенцев (сентябрь 1988).

На смену им пришли ставленники нового Генерального секретаря: А. Н. Яковлев, бывший одним из наиболее убеждённых сторонников реформ, В. А. Медведев, А. И. Лукьянов, Б. Н. Ельцин (впоследствии Ельцин был исключён из состава Политбюро 18 февраля 1988 года). В течение 1985—1986 годов Горбачёв на две трети обновил состав Политбюро, были сменены 60 % секретарей областных комитетов и 40 % членов ЦК КПСС [11] .

Внутренняя политика

На Пленуме ЦК КПСС 23 апреля 1985 года Горбачёв сообщил о планах широких реформ, направленных на всестороннее обновление общества, краеугольным камнем которых было названо «ускорение социально-экономического развития страны» [12] .

На заседании Политбюро в апреле 1986 года Горбачёв впервые заявил о необходимости проведения Пленума по кадровым вопросам. Только на нём можно было принять кардинальное решение по изменению кадровой политики. В июне 1986 года, на встрече с секретарями и заведующими отделами ЦК КПСС, Горбачёв сказал: «Без „малой революции“ в партии ничего не выйдет, ведь реальная власть — у партийных органов. Народ не будет тянуть на своей шее аппарат, который ничего не делает для перестройки».

На XXVII съезде КПСС (февраль-март 1986) Горбачёв заявил: «Принципиальным для нас является вопрос о расширении гласности. Это вопрос политический. Без гласности нет и не может быть демократизма, политического творчества масс, их участия в управлении» [13] . Средства массовой информации стали получать больше свободы в описании существующих проблем. Сменились главные редакторы в ряде газет и журналов, впоследствии выступавших наиболее оппозиционно («Новый мир», «Московские новости», «Аргументы и факты»). В 2011 году Татьяна Москвина (в рецензии на книгу «„Взгляд“: битлы перестройки») употребит термин «перестроечный журналист» («тип перестроечного как бы честного, как бы гражданственного тележурналиста вывелся из природы») [14] .

С конца 1986 года стали публиковаться запрещённые прежде литературные произведения, показываться лежавшие на полках фильмы (первым из них стал фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние»).

В мае 1986 года открылся V съезд Союза кинематографистов СССР, на котором неожиданно было переизбрано всё правление Союза. По этому сценарию впоследствии произошли перемены и в других творческих союзах.

Политика, начало которой положил XXVII съезд, впервые была названа «перестройкой» в июне 1986 года [15] . Теперь она включала в себя не только первоначально провозглашавшееся ускорение экономического развития страны, но и более глубокие хозяйственные, политические и социальные реформы. Новая терминология отражала глубокий и всесторонний характер начавшихся перемен.

4 сентября 1986 года Главлит СССР издал приказ № 29с, в котором цензорам было дано указание сосредоточить внимание на вопросах, связанных с охраной государственных и военных тайн в печати, и информировать партийные органы только о существенных нарушениях в идеологической сфере.

Постановлением ЦК КПСС от 25 сентября 1986 года было принято решение прекратить глушение передач одних зарубежных радиостанций («Голос Америки», «Би-би-си») и усилить глушение других («Свобода», «Немецкая волна»). 23 мая 1987 года в Советском Союзе окончательно прекратили глушить радиопрограммы «Голоса Америки» и некоторых других западных радиостанций. Полностью глушение зарубежных радиостанций в СССР было прекращено с 30 ноября 1988 года [16] [17] .

В 1987 году приступила к работе Межведомственная комиссия, возглавляемая Главлитом СССР, которая начала пересмотр изданий с целью передачи их из отделов специального хранения в «открытые» фонды.

Несмотря на упомянутые отдельные шаги, серьёзных перемен в жизни страны в 1985—1986 годах не было. Точкой отсчёта действительно кардинальных реформ следует считать Пленум по кадровым вопросам, состоявшийся в январе 1987 года. Его подготовка началась осенью 1986 года. После долгих споров и согласований в окончательный текст доклада Горбачёва на Пленуме было включено заявление о необходимости выборов по всей партийной вертикали из нескольких кандидатур (обычной практикой было утверждение предложенных сверху кандидатов). Кроме этого, указывалось, что партийные функционеры обязаны систематически отчитываться о проделанной ими работе перед теми, кто их выбрал.

27 января 1987 года открылся так долго готовившийся Пленум. Горбачёв выступил с докладом «О перестройке и кадровой политике партии». В нём были определены следующие направления:

- начало превращения КПСС из государственной структуры в реальную политическую партию («Надо решительно отказываться от несвойственных партийным органам управленческих функций»);

- выдвижение на руководящие посты беспартийных;

- расширение «внутрипартийной демократии»;

- изменение функций и роли Советов, они должны были стать «подлинными органами власти на своей территории»;

- проведение выборов в Советы на альтернативной основе (выборы с 1918 года представляли собой голосование за единственного кандидата на каждое место) [18] .

Альтернативные выборы в местные Советы прошли уже летом 1987 года во многих избирательных округах, впервые за всю историю СССР [18] .

В выступлении Горбачёва на январском Пленуме немало места было уделено также гласности. При этом он заявил, что «настало время приступить к разработке правовых актов, гарантирующих гласность». Он заявил: «У нас не должно быть зон, закрытых для критики. Народу нужна вся правда… Нам как никогда нужно сейчас побольше света, чтобы партия и народ знали всё, чтобы у нас не было тёмных углов, где бы опять завелась плесень» [18] .

23 января 1988 года в газете «Правда» была опубликована статья В. Овчаренко «Кобры над золотом», в которой были представлены материалы следственной группы, с 1983 года расследовавшей так называемое Хлопковое дело в Узбекистане. Причём речь шла не о простых хлопкоробах, а о высшей элите партийного и государственного руководства республики. Статья в «Правде» стала сигналом для других советских газет. Практически не осталось ни одной газеты, как в центре, так и на местах, в которых не разоблачалась бы коррупция местного партийного руководства [19] .

В декабре 1986 года из ссылки в Горьком были освобождены А. Д. Сахаров и его жена Е. Г. Боннэр. В феврале 1987 года были освобождены из заключения в порядке помилования 140 диссидентов. Они немедленно включились в общественную жизнь. Разрозненное, малочисленное диссидентское движение, закончившее своё активное существование в 1983 году, снова возродилось под лозунгами демократического движения. Появились несколько десятков неформальных, постепенно политизировавшихся, иерархически гибких организаций (наиболее известной из них стал образованный в мае 1988 г. «Демократический союз», который в августе-сентябре 1988 г. провёл в Москве два антикоммунистических митинга), первые независимые газеты и журналы.

В 1987 году были созданы первые негосударственные телеобъединения, такие как «НИКА-ТВ» (Независимый информационный канал телевидения) и АТВ (Ассоциация авторского телевидения). В противовес сухой официозной программе «Время» появились ночные выпуски ТСН. Лидерами в этом отношении оказались молодёжные программы «12-й этаж» и «Взгляд» [20] , программы Ленинградского телевидения.

В 1987 году в фильме Сергея Соловьёва «Асса» появляется песня рок-группы «Кино» «Мы ждём перемен» на слова Виктора Цоя, которая стала своеобразным неофициальным гимном молодёжи времён перестройки. О советской молодёжи того времени рассказывал вызвавший большой резонанс в обществе документальный фильм «Легко ли быть молодым?» режиссёра Юриса Подниекса, впервые показанный в январе 1987 г.

Важнейшим событием 1988 года была XIX Всесоюзная партийная конференция КПСС, проходившая в июне-июле. Впервые с 1920-х годов делегаты действительно высказывали самостоятельные мнения, позволяя себе иной раз критиковать действия партийного руководства, причём это транслировалось по телевидению. Конференция по инициативе Горбачёва приняла решение о реформе политической системы. Было принято принципиальное решение об альтернативных выборах депутатов Советов всех уровней. Выдвигаться кандидатами должны были получить возможность все желающие [21] .

Но при этом были намечены меры, призванные сохранить роль КПСС в стране. Прежде высшим органом законодательной власти выступал Верховный Совет СССР, избиравшийся населением по территориальным и национально-территориальным округам. Теперь Верховный Совет должен был избираться Съездом народных депутатов, ⅔ которых, в свою очередь, должны были избираться населением. Остальные 750 человек должны были выбираться «общественными организациями», при этом наибольшее число депутатов выбирала КПСС. Эта реформа была оформлена законодательно в конце 1988 года.

Партконференция также приняла решение о совмещении должностей главы партийного комитета и председателя Совета соответствующего уровня. Поскольку этого руководителя избирало население, такое нововведение должно было привести на руководящие партийные посты людей энергичных и практичных, способных решать местные проблемы, а не просто заниматься идеологией [21] .

Национализм и сепаратизм

Конфликт в Алма-Ате

В декабре 1986 года после снятия казаха Д. Кунаева с поста первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Казахстана и назначения на его место русского Г. Колбина в Алма-Ате произошли беспорядки. Демонстрации казахской молодёжи, которая выступала против Колбина (так как он не имел никакого отношения к Казахстану), были подавлены властями. Декабрьские события в Алма-Ате, известные также как Желтоксан (каз. Желтоқсан көтерілісі — «Декабрьские события») — выступления казахской молодёжи [22] , произошедшие 17 — 18 декабря 1986 года в Алма-Ате, бывшей в то время столицей Казахской ССР, принявшие форму массовых протестов и народных восстаний против коммунистической власти. По официальной версии, волнения начались из-за решения Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачёва о снятии с должности первого секретаря компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева, и замене его на ранее никогда не работавшего в Казахстане Геннадия Колбина, первого секретаря Ульяновского обкома партии. Участники мирного митинга требовали назначить на должность главы республики представителя коренного населения [22] . Позже волнения казахской молодёжи прошли и в других городах и регионах Казахстана [23] . Декабрьские события в Казахстане стали одним из первых в СССР массовых митингов против диктата центра, позже аналогичные события произошли и в других национальных республиках Советского Союза. Глубинной причиной конфликта было нарастание экономических трудностей советской системы в условиях разных этнодемографических тенденций развития двух основных этносов Казахской ССР — русских и казахов, что вело к росту социальной и межнациональной напряжённости. Рождаемость казахов, особенно в сельских регионах юга страны, продолжала оставаться на очень высоком уровне при том, что детская смертность существенно снизилась. Параллельно в крупных городах страны, в том числе Алма-Ате, где имелось русское большинство, несмотря на объявленный процесс коренизации, продолжалась реализация политики русификации. На высшие руководящие посты здесь назначались как этнические казахи, так и русские. Высокий естественный прирост казахов приводил к тому, что представители коренного населения выезжали в города, где возрастала конкуренция за жильё и рабочие места. Этническим казахам из сельской местности стало сложнее трудоустроиться вследствие плохого знания русского языка. Помимо личных качеств было обязательное требование — знание русского языка. В то же время для назначения этнического русского на руководящую работу в Казахстане не требовалось знание казахского языка, даже если он назначался в регионе, где преобладало казахское население. Среди населения росло недовольство [24] [25] .

Азербайджан и Армения

В августе 1987 года армяне, проживавшие в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР и составлявшие в этой автономной области большинство населения, направили в Москву подписанную десятками тысяч людей петицию о передаче автономной области в состав Армянской ССР. В октябре 1987 в Ереване проходят демонстрации протеста против инцидентов с армянским населением села Чардахлу, к северу от Нагорного Карабаха, где первый секретарь Шамхорского районного комитета КПАз М. Асадов вступил в конфликт с жителями села в связи с их протестами против замены директора совхоза армянина азербайджанцем [26] . В защиту идеи переподчинения Карабаха Армении выступает советник Михаила Горбачёва Абел Аганбегян [26] . Зимой 1987 — 1988 годов в Азербайджан начали прибывать беженцы-азербайджанцы из Кафанского и Мегринского районов Армянской ССР. По данным Горбачёв-фонда, первые группы беженцев начали прибывать с 25 января [27] .

13 февраля 1988 года в Степанакерте проходит первый митинг, на котором выдвигаются требования о присоединении НКАО к Армении. Созданный в НКАО Совет директоров, в который вошли главы крупных предприятий области и отдельные активисты, принимает решение провести сессии городских и районных Советов, а затем созвать сессию областного Совета народных депутатов [28] . 20 февраля внеочередная сессия народных депутатов НКАО обращается к Верховным Советам Армянской ССР, Азербайджанской ССР и СССР с просьбой рассмотреть и положительно решить вопрос о передаче НКАО из состава Азербайджана в состав Армении. 21 февраля Политбюро ЦК КПСС принимает постановление, согласно которому требование о включении Нагорного Карабаха в состав Армянской ССР представляется как принятое в результате действий экстремистов и националистов и противоречащее интересам Азербайджанской ССР и Армянской ССР. Постановление ограничивается общими призывами к нормализации обстановки, выработке и осуществлению мер по дальнейшему социально-экономическому и культурному развитию автономной области.

22 февраля у армянского населённого пункта Аскеран происходит столкновение с использованием огнестрельного оружия между группами азербайджанцев из города Агдам, направляющимися в Степанакерт «для наведения порядка», и местным населением. Погибли 2 азербайджанца. Более массового кровопролития в тот день удалось избежать [29] . Тем временем в Ереване проходит демонстрация. Число демонстрантов к концу дня достигает 45-50 тысяч. В эфире программы «Время» затрагивается тема решения областного Совета НКАО, где оно названо инспирированным «экстремистскими и националистически настроенными лицами». Такая реакция центральной прессы только усиливает негодование армянской общественности. 26 февраля в Ереване проходит митинг, в котором участвует почти 1 миллион человек. В тот же день начинаются первые митинги в Сумгаите.

Вечером 27 февраля в телевизионном интервью заместителя генерального прокурора СССР А. Ф. Катусева впервые официально прозвучали слова о том, что в столкновении близ Аскерана, произошедшем 22 февраля, погибли два азербайджанца. Это сообщение, как утверждается, могло стать одной из причин, которые спровоцировали армянский погром в Сумгаите 27-29 февраля, ставший первым массовым взрывом этнического насилия в новейшей советской истории [30] По официальным данным Генпрокуратуры СССР, в ходе этих событий погибло 26 армян и 6 азербайджанцев («Известия», 03.03.1988). Армянские источники указывают на то, что эти данные занижены [31] Сотни человек были ранены, огромное количество подверглось насилию, пыткам и издевательствам, многие тысячи стали беженцами. Своевременного расследования причин и обстоятельств погромов, установления и наказания провокаторов и непосредственных участников преступлений не было проведено, что, несомненно, привело к эскалации конфликта.

Постановления Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ЦК КПСС, принятые в марте 1988 года по поводу межнационального конфликта в НКАО, не привели к стабилизации положения, поскольку наиболее радикальные представители обеих конфликтующих сторон отвергали любые компромиссные предложения. Большинство членов областного Совета народных депутатов и обкома партии поддержали требования о передаче НКАО из состава Азербайджана в состав Армении, которые были оформлены в соответствующих решениях сессий областного Совета и пленума обкома партии, возглавляемого Г. Погосяном. В НКАО (особенно в Степанакерте) развернулась массированная идеологическая обработка населения — ежедневные многолюдные шествия, митинги, забастовки коллективов предприятий, организаций, учебных заведений области с требованиями отделения от Азербайджана.

Создаётся неформальная организация — комитет «Крунк», который возглавил директор Степанакертского комбината стройматериалов Аркадий Манучаров. Его заявленные цели — изучение истории края, его связей с Арменией, восстановление памятников старины. На деле комитет берёт на себя функции организатора массовых протестов. Указом Верховного Совета Азербайджанской ССР комитет был распущен, однако он продолжил свою деятельность. В Армении разрастается движение поддержки армянского населения НКАО. В Ереване создан комитет «Карабах», лидеры которого призывают к усилению давления на государственные органы с целью передачи НКАО Армении. Одновременно в Азербайджане продолжаются призывы к «решительному наведению порядка» в НКАО. Общественное напряжение и национальная вражда между азербайджанским и армянским населением возрастают с каждым днём. Летом и осенью учащаются случаи насилия в НКАО, увеличивается взаимный поток беженцев.

В НКАО направляются представители центральных советских и государственных органов СССР. Некоторые из выявленных проблем, годами накапливавшихся в национальной сфере, становятся достоянием гласности. ЦК КПСС и Совет Министров СССР в срочном порядке принимают Постановление «О мерах по ускорению социально-экономического развития Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР в 1988—1995 годах». 14 июня Верховный Совет Армении даёт согласие на включение Нагорно-Карабахской автономной области в состав Армянской ССР. 17 июня Верховный Совет Азербайджана принимает решение о том, что Нагорный Карабах должен остаться в составе республики: «В ответ на обращение Верховного Совета Армянской ССР Верховный Совет Азербайджанской ССР, исходя из интересов сохранения сложившегося национально-территориального устройства страны, закреплённого Конституцией СССР, руководствуясь принципами интернационализма, интересами азербайджанского и армянского народов, других наций и народностей республики, счёл передачу НКАО из Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР невозможной» [32] . В июле в Армении проходят многодневные забастовки коллективов предприятий, организаций, учебных заведений, массовые митинги. В результате столкновения между митингующими и военнослужащими Советской Армии в ереванском аэропорту «Звартноц» погиб один из митингующих. Католикос Вазген I обращается по республиканскому телевидению с призывом к мудрости, спокойствию, чувству ответственности армянского народа, к прекращению забастовки. Призыв остаётся неуслышанным. В Степанакерте уже несколько месяцев не работают предприятия и организации, каждый день проводятся шествия по улицам города и массовые митинги, обстановка накаляется всё больше. Как сообщают корреспонденты «Известий», из Армении поступает мощная поддержка — сотни людей ежедневно уезжают в Ереван и, наоборот, приезжают в Степанакерт (для этого организован воздушный мост между этими городами, число авиарейсов порой доходит до 4 — 8 в день) [33] .

По состоянию на середину июля, в Азербайджан из Армении выехало около 20 тыс. человек (более 4 тыс. семей). Тем временем ЦК КПАз пытается нормализовать обстановку в местах компактного проживания азербайджанцев в Армении. В Армянскую ССР продолжают прибывать беженцы из Азербайджана. По данным местных властей, на 13 июля в Армению прибыло 7265 человек (1598 семей) из Баку, Сумгаита, Мингечаура, Казаха, Шамхора и других городов Азербайджана [34] .

18 июля состоялось заседание Президиума Верховного Совета СССР, на котором были рассмотрены решения Верховных Советов Армянской ССР и Азербайджанской ССР о Нагорном Карабахе и принято Постановление по данному вопросу. В Постановлении отмечено, что, рассмотрев просьбу Верховного Совета Армянской ССР от 15 июня 1988 г. о переходе Нагорно-Карабахской автономной области в состав Армянской ССР (в связи с ходатайством Совета народных депутатов НКАО) и решение Верховного Совета Азербайджанской ССР от 17 июня 1988 г. о неприемлемости передачи НКАО в состав Армянской ССР, Президиум Верховного Совета считает невозможным изменение границ и установленного на конституционной основе национально-территориального деления Азербайджанской ССР и Армянской ССР. В сентябре в Нагорно-Карабахской автономной области и Агдамском районе Азербайджанской ССР были введены чрезвычайное положение и комендантский час. В том же месяце азербайджанское население было изгнано из Степанакерта, а армянское — из Шуши [35] . В Армении Президиум Верховного Совета Армянской ССР принял решение о роспуске комитета «Карабах». Однако попытки партийных и государственных органов успокоить население не имеют эффекта. В Ереване и некоторых других городах Армении продолжаются призывы к организации забастовок, митингов, голодовок. 22 сентября была прекращена работа ряда предприятий и городского транспорта Еревана, Ленинакана, Абовяна, Чаренцавана, а также Эчмиадзинского района. В Ереване к обеспечению порядка на улицах наряду с органами милиции привлекаются войсковые подразделения [36] .

В ноябре — декабре 1988 г. в Азербайджане и Армении происходят массовые погромы, сопровождаемые насилием и убийствами мирного населения. По различным данным, на территории Армении погромы приводят к гибели от 20 до 30 азербайджанцев [37] [38] [39] . По данным армянской стороны, в Армении в результате правонарушений на национальной почве за три года (с 1988 по 1990) погибло 26 азербайджанцев, в том числе с 27 ноября по 3 декабря 1988 года — 23, в 1989 году — один, в 1990 — двое. В то же время в столкновениях с азербайджанцами в Армении погибло 17 армян [40] . В Азербайджане наиболее крупные армянские погромы происходят в Баку, Кировабаде, Шемахе, Шамхоре, Мингечауре, Нахичеванской АССР. В ряде городов Азербайджана и Армении вводится чрезвычайное положение. На это время приходится самый массовый поток беженцев — сотни тысяч человек с обеих сторон.

Зимой 1988—1989 г. проводится депортация населения армянских сёл сельских районов АзССР — в том числе северной части Нагорного Карабаха (не вошедшей в НКАО) — горных и предгорных частей Ханларского, Дашкесанского, Шамхорского и Кедабекского районов, а также г. Кировабада (Гянджи). По завершении этих событий армянское население Азербайджанской ССР оказывается сконцентрировано в НКАО, Шаумяновском районе, четырёх сёлах Ханларского района (Геташен, Мартунашен, Азад и Камо) и в Баку (где оно в течение года сократилось примерно с 215 тыс. до 50 тыс. человек).

Прибалтика

Национальное движение в Прибалтике началось с выступлений экологического характера [41] . Например, в Латвийской ССР в результате деятельности Клуба экологической защиты удалось остановить строительство дамбы в 1986 году и Рижского метро в 1988 году [41] . В 1989 году число членов Клуба достигло 35 тыс. и им были организованы демонстрации против загрязнения Балтийского моря [41] .

В Эстонской ССР 23 августа 1987 года в таллинском парке Хирве в ознаменование очередной годовщины подписания пакта Молотова-Риббентроппа собралось около двух тысяч сторонников независимости Эстонии. В тот же день аналогичные митинги состоялись в Риге (около 7 тыс. участников) и в Вильнюсе (от 500 до 1 тыс. пришедших) [42] .

26 сентября 1987 года в газете тартуского городского комитета Коммунистической партии Эстонии «Edasi» («Вперёд») было опубликовано предложение об экономической автономии Эстонии в составе СССР, получившее значительную поддержку в обществе. Была разработана соответствующая программа, получившая название Экономически независимая Эстония (эст. Isemajandav Eesti , сокращённо IME (ЧУДО)).

13 апреля 1988 года в ходе телевизионного ток-шоу Эдгар Сависаар предложил создать Народный фронт (эст. Rahvarinne ) — общественно-политическое движение, которое должно было способствовать целям горбачёвской перестройки. Такой Народный фронт был создан.

3 июня 1988 г. в Литовской ССР было создано «Литовское движение за перестройку», ставшее известным как Саюдис.

10—14 июня 1988 года свыше ста тысяч человек побывали на Певческом поле Таллина. События июня — сентября 1988 года вошли в историю как «Поющая революция».

17 июня 1988 года делегация Коммунистической партии Эстонии на XIX партконференции КПСС внесла предложение о передаче дополнительных полномочий во всех сферах общественной, политической и экономической жизни республиканским органам власти.

11 сентября 1988 года на Певческом поле в Таллине прошло музыкально-политическое мероприятие «Песнь Эстонии», на котором собралось около 300 000 эстонцев, то есть около трети от численности эстонского народа. В ходе мероприятия был публично озвучен призыв к независимости Эстонии.

8 — 9 октября 1988 г. Народный фронт был создан и в Латвийской ССР, а весной 1989 года в его рядах было уже 230 тыс. человек [42] .

Экономика

К середине 1980-х годов все проблемы существовавшей в СССР плановой экономики обострились. Существующий дефицит потребительских товаров, в том числе продовольственных, резко усилился. Значительное падение выручки от экспорта нефти (поступления в бюджет от экспорта нефти сократились в 1985—1986 гг. на 30 %) привело к нехватке иностранной валюты для импорта, в том числе потребительских товаров. По мнению ряда авторов, усиливалось отставание СССР в развитии наукоёмких отраслей экономики. Так, А. С. Нариньяни писал в 1985 году: «Положение в советской вычислительной технике представляется катастрофическим. … Разрыв, отделяющий нас от мирового уровня, растёт всё быстрее… Мы близки к тому, что теперь не только не сможем копировать западные прототипы, но и вообще окажемся не в состоянии даже следить за мировым уровнем развития.» [43]

На апрельском 1985 г. Пленуме ЦК КПСС было впервые открыто заявлено об имеющихся в СССР экономических и социальных проблемах. На апрельском Пленуме был сделан упор на техническое перевооружение и модернизацию производства, ускоренное развитие прежде всего машиностроения как основы перевооружения всего народного хозяйства (так называемое «ускорение»).

В дополнение к этому в начальный период перестройки было принято несколько недостаточно продуманных решений. В мае 1985 г. было издано Постановление ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма». Данное решение ставило своей целью разрешение как социальных, так и экономических задач, в первую очередь дисциплины труда, и должно было способствовать росту производительности труда, его качества. Предусматривалось сокращение производства водки и других ликёро-водочных продуктов на 10 % в год. К 1988 г. должно было быть прекращено производство плодово-ягодных вин. Эти меры привели к временному снижению смертности в стране, но их экономический эффект был отрицательным и выразился в более чем 20-миллиардных потерях поступлений в бюджет, переходу в разряд дефицитных продуктов, ранее бывших в свободной продаже (соки, крупы, карамель и пр.), резкому увеличению самогоноварения и росту смертности в связи с отравлениями поддельным алкоголем и суррогатами. К концу 1986 года потребительский бюджет был разрушен.

В начале 1986 г. состоялся XXVII съезд КПСС, на котором был принят целый ряд экономических и социальных программ, предусматривающих новую инвестиционную и структурную политику. В частности, предусматривалось выполнение таких долгосрочных программ, как «Жильё—2000» и др.

19 ноября 1986 г. был принят Закон СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности» [44] .

13 января 1987 г. Совет Министров СССР принял Постановление № 48, разрешившее создание совместных предприятий с участием советских организаций и фирм капиталистических и развивающихся стран.

11 июня 1987 г. было принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 665 «О переводе предприятий и организаций отраслей народного хозяйства на полный хозрасчёт и самофинансирование» [45] . 30 июня 1987 г. был принят Закон СССР «О государственном предприятии (объединении)», перераспределивший полномочия между министерствами и предприятиями в пользу последних [46] . Продукция, произведённая после выполнения госзаказа, могла реализовываться производителем по свободным ценам. Сокращалось количество министерств и ведомств, хозрасчёт внедрялся во все отрасли народного хозяйства. Однако предоставление трудовым коллективам государственных предприятий права выбора директоров и предоставление предприятиям полномочий регулировать заработную плату привело к зависимости директоров предприятий от решений трудовых коллективов и повышению зарплаты, не обеспеченной наличием на потребительском рынке соответствующего объёма товаров [47] .

В феврале 1987 Совет Министров СССР издал постановление «О создании кооперативов по производству товаров народного потребления», 26 мая 1988 г. был принят Закон СССР «О кооперации в СССР», разрешивший кооперативам заниматься любыми не запрещёнными законом видами деятельности, в том числе торговлей. Однако надежды на то, что кооперативы быстро ликвидируют товарный дефицит, приведут к улучшению качества обслуживания, оказались неоправданными. Большинство кооперативов занялось откровенной спекуляцией либо финансовыми операциями по обналичиванию денег. В итоге это привело, при сохранении государственных цен, административно установленных практически на все товары намного ниже равновесного уровня, через разнообразные механизмы допускающие «обналичку» средств со счетов предприятий, к ещё большему усилению дефицита и появления широкого слоя «кооператоров», чьи доходы в принципе не регулировались никакими нормами.

Одним из положительных результатов экономических преобразований стало прекращение снижения темпов прироста национального производства и производительности труда в середине 1980-х годов. В значительной степени это определялось ростом инвестиций, что, однако, сопровождалось увеличением бюджетного дефицита, который в 1985 г. составил 17-18 млрд рублей, а в 1986 г. увеличился почти втрое. Дефицит отчасти был вызван сокращением валютных поступлений, продолжавшейся афганской войной, чернобыльской аварией и потерями от антиалкогольной кампании, однако главной причиной сокращения бюджетных поступлений стало постепенное снижение отчисляемой государству доли прибыли предприятий и организаций (соответствующий показатель снизился с 56 % в 1985 г. до 36 % в 1989—1990 годах).

Ещё более радикальные реформы предусматривалось провести в период после XIX партийной конференции, в 1988 г.

Внешняя политика

Придя к власти, М. С. Горбачёв взял курс на улучшение отношений с США. Одной из причин этого было желание снизить непомерные военные расходы (25 % госбюджета СССР). Была провозглашена политика «Нового мышления» в международных делах [48] .

Источник