Путешествие Пржевальского

«С большим вероятием можно сказать, что ни годом раньше, ни годом позже исследование Лобнора не удалось бы. Ранее Якуб-бек, еще не боявшийся китайцев и не заискивавший вследствие того у русских, едва ли согласился бы пустить нас далее Тянь-Шаня. Теперь же о подобном путешествии нечего и думать при тех смутах, которые начали волновать весь Восточный Туркестан» (дневник Н. М. Пржевальского. Запись от 18 августа 1877 г.).

В 1888 г. великий русский путешественник Пржевальский готовился к своему очередному, уже пятому по счету, походу в Центральную Азию. Основной целью экспедиции была Лхаса, сердце Тибета. В октябре участники похода собрались в городе Каракол к востоку от озера Иссык-Куль. Однако за несколько дней до выступления Пржевальский внезапно заболел и 20 октября 1888 г. скончался. Официальной причиной его смерти был назван брюшной тиф.

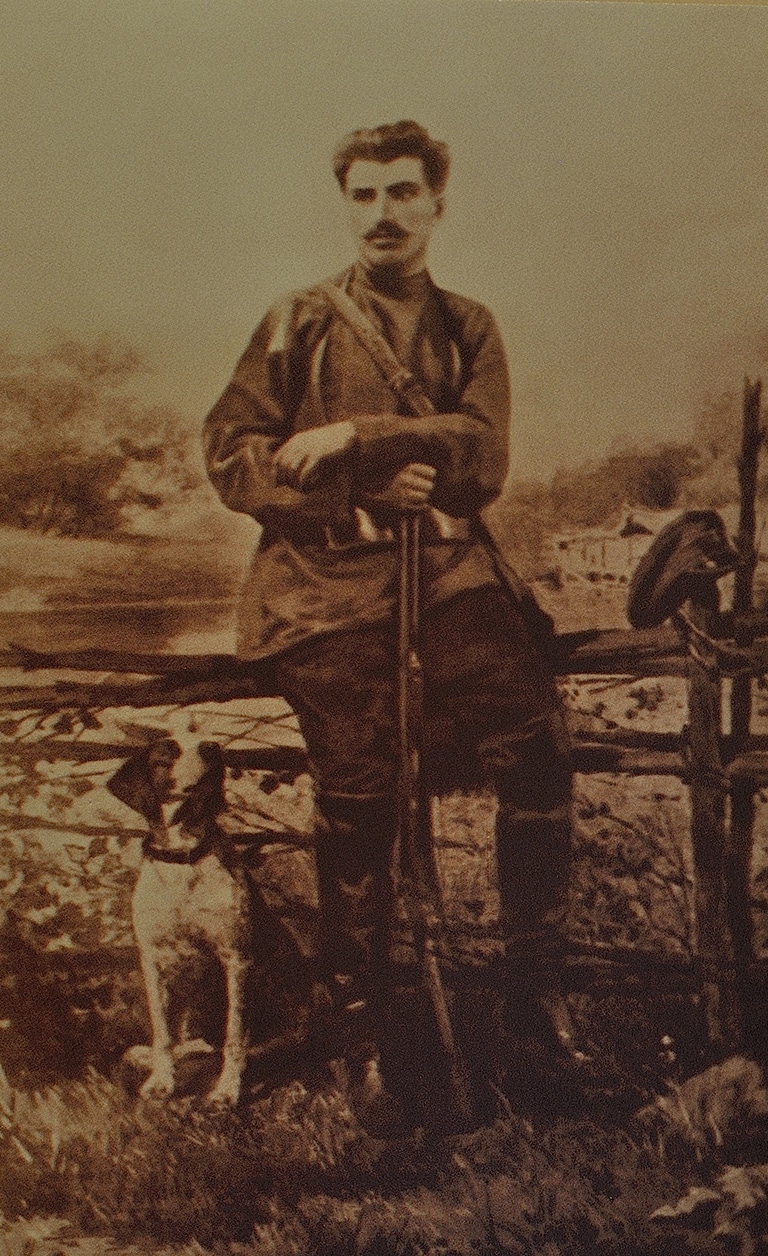

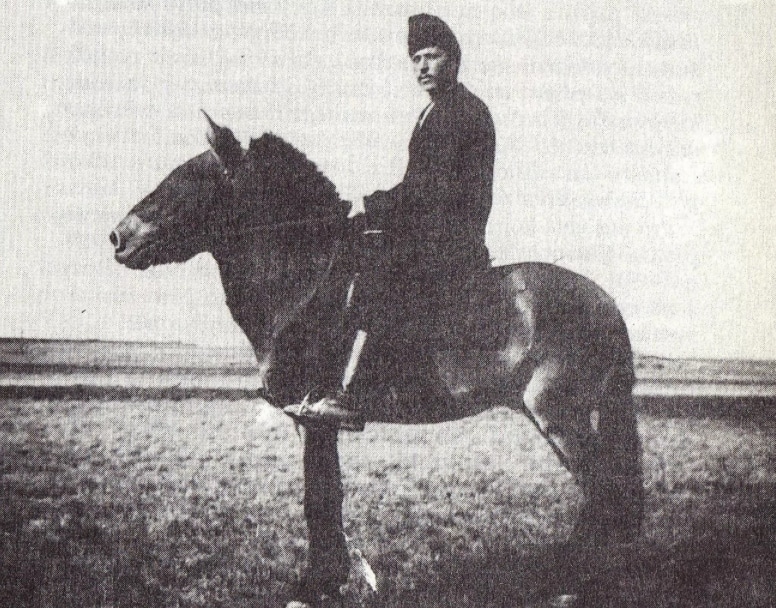

Николай Михайлович Пржевальский (его польская фамилия правильно передается как Пшевальски) родился в 1839 г. в деревне Кимборово Смоленской губернии в семье обедневшего белорусского помещика. В 1855 г., после гимназии, Николай поступил на военную службу. В 1863 г. он окончил Академию Генерального штаба. Затем в течение нескольких лет Пржевальский преподавал географию и историю в Варшавском юнкерском училище. В 1866 г. он был причислен к Генштабу и назначен в Сибирский военный округ.

В мае 1867 г. штаб войск Приамурской области командировал лейтенанта Пржевальского в его первое путешествие — на реку Уссури — с поручением исследовать пути к границам Маньчжурии и Кореи, а также собрать сведения о коренных жителях края. Во время экспедиции Пржевальскому пришлось участвовать в разгроме вооруженной банды хунхузов, за что он был произведен в капитаны и назначен адъютантом штаба войск. Результаты экспедиции, несмотря на ее малочисленность, превзошли все ожидания. Пржевальский впервые изучил и нанес на карту российские берега озера Ханка, дважды пересек хребет Сихотэ-Алинь, закартировал значительные по площади территории вдоль Амура и Уссури, опубликовал материалы о природе края и его народностях.

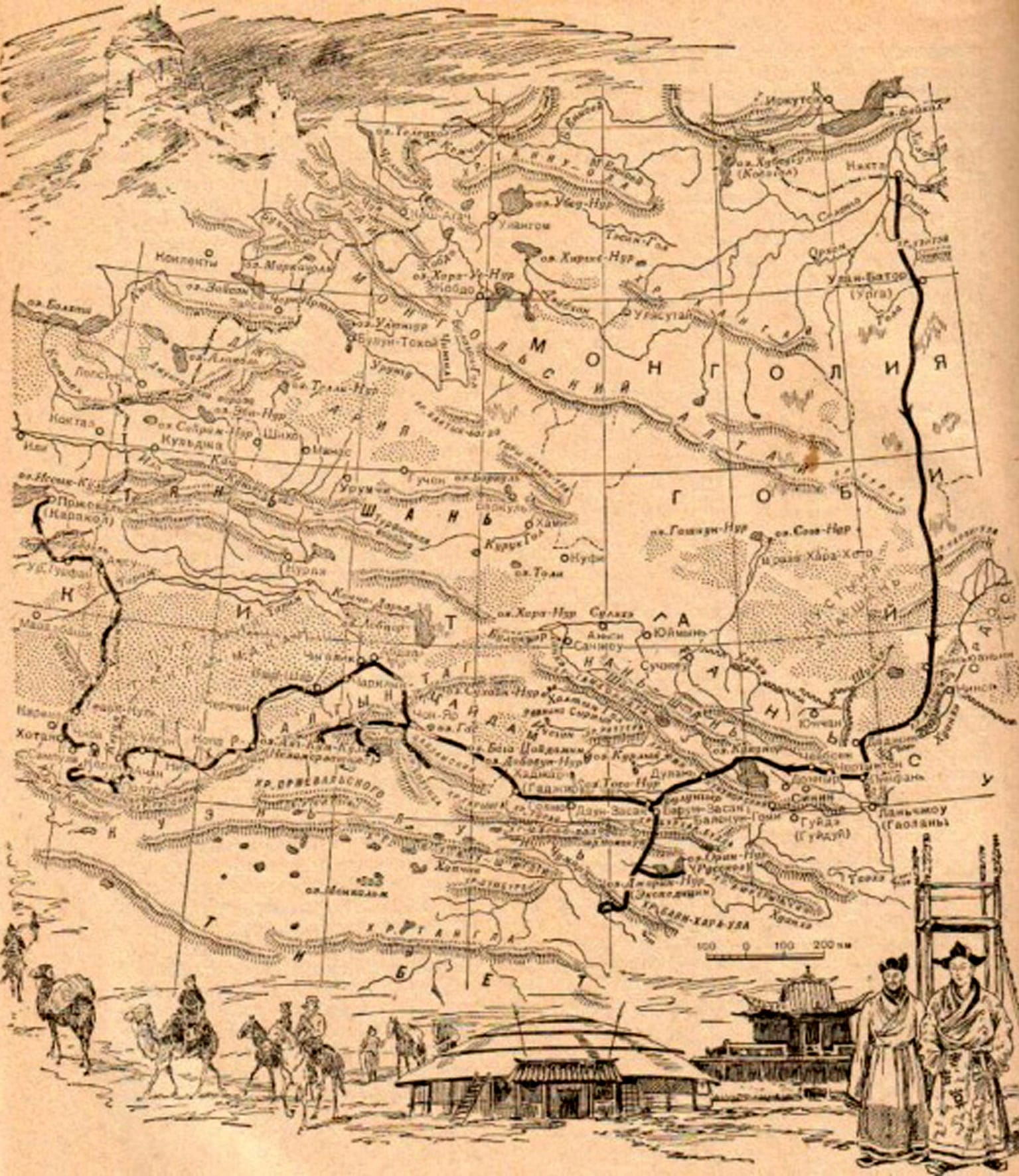

В ноябре 1870 г. Николай Михайлович отправился в экспедицию по Центральной Азии. Он вышел из Кяхты и двинулся на юг. Путь пролегал через Ургу (ныне Улан-Батор) и пустыню Гоби в Пекин, где Пржевальский получил разрешение на путешествие в Тибет. Оттуда через песчаниковое плато Ордос, пустыню Алашань, горы Наньшань и котловину Цайдама отряд вышел к верховьям Хуанхэ и Янцзы, а потом к Тибету. После этого экспедиция еще раз пересекла Гоби, Центральную Монголию и вернулась в Кяхту. За три года без малого отряд прошел 11 900 км. В результате на карту Азии были нанесены 23 хребта, 7 крупных и полтора десятка малых озер, собраны огромные коллекции, а Пржевальский получил большую золотую медаль Императорского Русского географического общества и золотую медаль Парижского географического общества. Кроме того, его произвели в полковники.

В последние десятилетия XIX в. на южных и восточных рубежах Российской империи было неспокойно. Русские продолжали все дальше продвигаться на юг в Средней Азии, навстречу им со стороны Индии выдвигались англичане, причем как те, так и другие объясняли свои действия необходимостью ответа на активность противоположной стороны. В поте лица трудились дипломатические и разведывательные службы обеих империй, запутывая противника, расставляя ему хитроумные ловушки. Чтобы укрепить фланги, Россия и Британия стремились перехватить друг у друга инициативу на Кавказе и в Центральной Азии. Это противостояние, очень напоминавшее шахматную партию, Редьярд Киплинг назвал «большой игрой».

Особая роль в этой игре отводилась Центральной Азии — огромной горно-пустынной области, включающей территории современной Монголии и Северо-Западного Китая (сейчас — Синьцзян-Уйгурский и Тибетский автономные районы КНР). Во второй половине XIX в. эта область все еще оставалась «белым пятном» на карте. И Тибет, и Синьцзян формально принадлежали Китаю, однако в действительности почти не контролировались дряхлеющей цинской династией. Отношения местных народов с китайцами отличались напряженностью, часто вспыхивали восстания. Это была территория «геополитического вакуума», а природа и политика не терпят пустоты. При всей своей изолированности Тибет занимает чрезвычайно важное стратегическое положение между Индией и Китаем, так что пренебрегать им ни в коем случае не следовало. Синьнцзян же непосредственно примыкал к России.

В 1866—1867 гг. сначала в Восточном Туркестане, а затем почти во всем Синьцзяне власть династии Цин была свергнута, и таджик Якуб-бек провозгласил создание независимого государства Джетышаар («Семь городов»). Британцы оказывали поддержку Якуб-беку, чтобы создать под боком у России могущественное мусульманское государство. Уже в конце 1860-х гг. волнения среди уйгуров и дунган начали серьезно влиять на казахское и киргизское кочевое население России. Торговлю между Россией и Китаем почти парализовало: западный торговый путь через Синьцзян был перекрыт сразу, а в 1869 г. оказался под угрозой и другой — из Кяхты в Пекин, теперь в результате восстания в Западной Монголии.

Все это, но главным образом явная угроза среднеазиатским владениям России, заставило последнюю предпринять активные действия в Илийском крае. К середине июня 1871 г. русские войска развернули военные действия против уйгуров и вскоре практически без боя заняли Кульджу. Пребывание русских войск в Илийском крае рассматривалось как временное. По плану МИД России, им надлежало покинуть территорию сразу после восстановления власти цинской администрации. Однако эти действия России в Китае были восприняты неоднозначно.

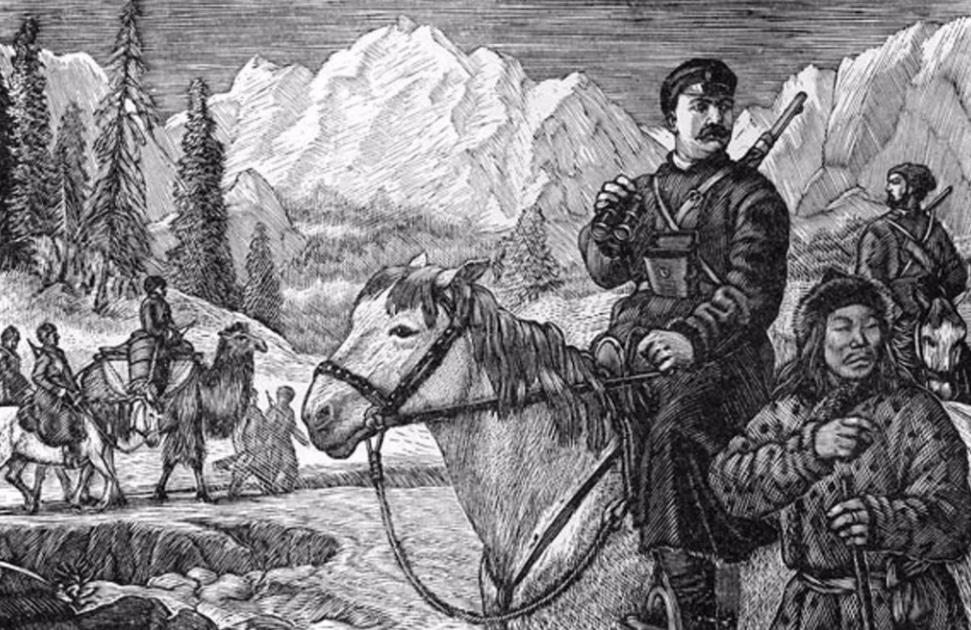

Три из четырех центральноазиатских экспедиций Пржевальского пришлись на период «илийского кризиса» — то самое десятилетие, когда русские войска аннексировали часть Синьцзяна. У экспедиций было несколько целей, среди них и научные, а именно изучение природы Центральной Азии. Однако главная задача состояла в получении разведывательных данных (о состоянии китайской армии, о проникновении в этот регион разведчиков других стран, о проходах в горах, условиях водообеспечения, характере местного населения, его отношении к Китаю и к России) и в картографировании местности.

В 1876 г. Пржевальский составил план новой экспедиции, которой предстояло пройти от Кульджи до Лхасы, а также обследовать озеро Лобнор. В феврале 1877 г. Пржевальский долиной Тарима вышел к этому таинственному озеру, в то время достигавшему в длину 100 км и в ширину 20—22 км. Путешественник обнаружил его не там, где показывали старые китайские карты. Кроме того, озеро оказалось пресным, а не соленым, как тогда считалось. Немецкий географ Ф. Рихтгофен предположил, что русские открыли не Лобнор, а другое озеро. Лишь спустя полвека тайна была разгадана. Оказалось, что Лобнор кочует, меняя свое положение в зависимости от направления стока двух рек — Тарима и Кончедарьи. Кроме того, в пути был открыт горный хребет Алтынтаг (высотой до 6161 м), представляющий собой северный уступ Тибетского нагорья. В июле экспедиция вернулась в Кульджу. Во время этого путешествия Пржевальский прошел по Центральной Азии более 4 тыс. км. Совершить планировавшееся путешествие в Лхасу экспедиции не удалось по причине резкого ухудшения русско-китайских отношений.

В марте 1879 г. Пржевальский отправился в путешествие, названное им Первым Тибетским. Небольшой отряд вышел из Зайсана, двинулся на юго-восток мимо озера Улюнгур и вверх по реке Урунгу, пересек Джунгарскую равнину и достиг оазиса Са-Чжеу. После этого, перевалив через Наньшань, в западной части которого были открыты два снеговых хребта, Гумбольдта (Улан-Дабан) и Риттера (Дакэн-Дабан), Пржевальский добрался до поселка Дзун на Цайдамской равнине. Преодолев цепи Куньлуня и открыв хребет Марко Поло (Бокалыктаг), отряд подошел к самому Тибету. Уже в его пределах Пржевальский открыл хребет Тангла, представляющий собой водораздел Салуина и Янцзы. По дороге на Лхасу отряд подвергся нападению кочевников, но, поскольку в него отбирались отменные стрелки, и эту, и последующие атаки удалось отбить. Когда до Лхасы оставалось около 300 км, экспедицию встретили посланцы далай-ламы, передавшие Пржевальскому письменный запрет на посещение столицы буддизма: в Лхасе распространился слух, что русские собираются выкрасть далай-ламу.

Отряду пришлось повернуть обратно. После отдыха в Дзуне Пржевальский отправился к озеру Кукунор, а затем исследовал верховья Хуанхэ на протяжении более 250 км. Здесь же он открыл несколько хребтов. После этого отряд снова зашел в Дзун, а оттуда через пустыни Алашань и Гоби вернулся в Кяхту, преодолев 7700 км. Научные результаты экспедиции впечатляют: помимо уточнения внутреннего строения Наньшаня и Куньлуня, открытия нескольких хребтов и небольших озер, исследования верхнего течения Хуанхэ, ею были обнаружены новые виды растений и животных, в том числе знаменитая дикая лошадь, названная впоследствии лошадью Пржевальского.

Осенью 1883 г. началось Второе Тибетское путешествие Пржевальского. Из Кяхты хорошо изученным маршрутом через Ургу и Дзун он отправился к Тибетскому нагорью, исследовал истоки Хуанхэ в котловине Одонтала, водораздел между Хуанхэ и Янцзы (хребет Баян-Хара-Ула). Восточнее Одонталы им были открыты озера Джарин-Нур и Орин-Нур, через которые протекает Хуанхэ. Пройдя Цайдамской равниной на запад, Пржевальский перевалил через хребет Алтынтаг, затем проследовал южной окраиной котловины озера Лобнор и вдоль южной границы пустыни Такла-Макан до Хотана, а оттуда добрался до Каракола. За два года отряд прошел почти 8 тыс. км, открыл ранее неизвестные хребты в системе Куньлуня — Московский, Колумба, Загадочный (впоследствии Пржевальского) и Русский, большие озера — Русское и Экспедиции. Путешественник получил звание генерал-майора. Всего он был награжден восемью золотыми медалями и являлся почетным членом 24 научных учреждений мира.

Главный герой

Николай Михайлович Пржевальский, русский военный географ

Другие действующие лица

Фердинанд Рихтгофен, немецкий геолог и географ

Время действия

Маршруты

Из Кяхты, Кульджи и Зайсана через Гоби или Джунгарию в Тибет

Цели

Изучение природы Центральной Азии, сбор разведывательных данных

Значение

Установлено направление главных горных цепей, открыты новые хребты, уточнены границы Тибетского нагорья, описано озеро Лобнор, собраны обширные естественнонаучные коллекции

Источник

Николай Михайлович Пржевальский

Фото Все

Видео Все

Николай Пржевальский Экспедиция длиною в жизнь

Николай Пржевальский. Стиратель «белых пятен». 14.07.2020

Не факт! Николай Пржевальский. Долгий путь в Тибет

Николай Пржевальский — биография

Николай Пржевальский – известный путешественник, натуралист, географ. Участвовал в нескольких экспедициях по Центральной Азии, занимался изучением территорий Китая, Монголии, Тибета. В 1886 году получил звание генерал-майора.

Он принадлежит к тем гениям, которые рождаются раз в сто лет. Именно им принадлежит первенство в открытии новых земель и форм жизни, это они перекраивают карты и наносят на них только что исследованные озера, реки, горные хребты и вершины. Это они беззаветно преданы своему делу. Наверное, это несправедливо, но лошадь Пржевальского более известна, чем человек, открывший ее миру – путешественник Николай Пржевальский. А ведь не только благодаря этой лошадке он вошел в историю, а еще многочисленными открытиями в области географии и зоологии. За свою жизнь он прошел расстояние, равное длине экватора, преодолевал горные хребты и вершины. Почти все европейские географические общества удостоили его своих высших наград.

Детство

Родился Николай Пржевальский 12 апреля 1839 года в маленьком селе Кимборово близ Смоленска, в семье отставного поручика Михаила Пржевальского и его жены Елены Пржевальской (в девичестве Каретниковой). Кроме Николая родители воспитывали еще двух сыновей – Владимира и Евгения. Владимир впоследствии стал известным московским адвокатом, присяжным поверенным в Московской судебной палате. Евгений – известный математик.

Отца не стало, когда Коле исполнилось всего семь лет. Воспитанием сыновей занималась Елена Алексеевна, и Николай спустя годы сказал, что многим обязан именно ей – любимой маме. Немаловажную роль в биографии Пржевальского сыграл и его родной дядя, офицер в отставке.

С раннего детства Николай увлекся охотой. Вначале он упражнялся с детским ружьем, которое заряжал желудями. В двенадцатилетнем возрасте у него уже было настоящее оружие. В школе учился хорошо, но неохотно. Выручала феноменальная зрительная память – Пржевальскому стоило один раз взглянуть на страницу, и он мог воспроизвести все, что там написано с любого места. Он часто спорил на эту тему со школьными товарищами, и всегда выигрывал спор.

Но поведение Пржевальского оставляло желать лучшего. На него жаловались не только школьные учителя, но и соседи, предлагавшие матери отправить Николая на Кавказ. Молодой человек абсолютно не огорчался по этому поводу, он был сыном военного, поэтому службу всегда воспринимал, как должное. После окончания Смоленской гимназии с отличием, Пржевальский сам изъявил желание служить, и вскоре оказался в рязанском пехотном полку.

Однако реальная служба была очень далека от его представлений. Служивые употребляли алкоголь, причем все, и в большом количестве. Командир роты, куда попал Пржевальский, пытался и его пристрастить к этой пагубной привычке, но он упорно отказывался пить. Николай заработал себе прозвище «чужой среди своих», он просил перевести его на Амур, но получил отказ. Молодой человек очень любил природу, и мечтал заняться изучением Восточной Сибири.

Получив отказ, Пржевальский находил себе отдушину в книгах. Он мог провести за чтением пятнадцать часов подряд. У него появилась мечта – стать студентом академии Генерального штаба, хотя поступить туда было достаточно трудно. В те годы набирали преимущественно богачей или потомственных дворян, а Николай не имел никакого отношения ни к одним, ни к другим. Но благодаря своей феноменальной зрительной памяти, Пржевальский справился с конкурсными заданиями и поступил в престижный вуз.

Будучи студентом второго курса, Николай написал отличную курсовую работу, на тему «Природа Амурского края». Его курсовая вызвала неподдельный интерес, и талантливого молодого человека приняли в Русское императорское географическое общество. На тот момент во главе общества был Константин, приходившийся младшим братом Александру II.

Спустя некоторое время Пржевальский ознакомил коллег со своим планом путешествия по Центральной Азии, в частности, по Тибету. Но его амбициозный проект кроме раздражения ничего не вызвал. Коллеги молодого географа считали, что только глупцу придет в голову идея отправиться в путешествие по неизведанным землям без единой карты и опыта в этом деле.

Тогда будущего географа осенила мысль о том, что есть и другой путь решения задуманного. После выпуска из академии, Пржевальский попадает в Сибирь, куда его отправили нести военную службу. Заручившись поддержкой Петра Семенова-Тян-Шанского и еще нескольких коллег, Николай начал проводить географические исследования.

Пржевальский занимался изучением растений, почвы, климата сурового Уссурийского края, который в 1858-м только присоединился к России. Николай отправил свою работу главе географического общества, и тот, после досконального изучения ее, разрешил молодому путешественнику отправиться в экспедицию по Центральной Азии.

Но выделенных на эту поездку денег оказалось слишком мало. Тогда Пржевальский сел за карточный стол. И снова на выручку пришла зрительная память, благодаря которой он выходил победителем практически из каждой игры. Ученому удалось собрать 12 тысяч рублей, сумму по тем временам огромную, за которую можно было спокойно приобрести приличное имение. Но путешественник вложил все деньги в подготовительный этап первого путешествия.

Исследования и путешествия

Сам географ считал, что его экспедиции – это «научные рекогносцировки». Он внес такой вклад в изучение географии Евразии, который не удавалось сделать никому ни до него, ни после. За всю свою жизнь он прошел почти 33 тысячи километров, что приравнивается длине экватора, нанес на карты территории, которые раньше были неосвоенными.

Неизведанные, малопроходимые тропы таили в себе много опасностей, начиная особенностями ландшафта и заканчивая недружелюбными аборигенами.

Первый раз Пржевальский отправился в Центральную Азию в 1870-м. Его путь лежал из Пекина к озеру под названием Далай-Нур. Ученый занимался изучением горных хребтов Сума-Ходи и Инь-Шань. Николаю удалось поближе познакомиться с рекой Хаунхэ, о которой говорили, что она разделяется на потоки, и опровергнуть это ошибочное мнение. Но в этот раз Тибет он так и не прошел. По возвращению домой Пржевальский издал свою книгу «Монголия и страна тангутов».

Отправной точкой второго путешествия стал Кульджи. Далее по курсу был Тянь-Шань, озеро Лоб-Нор, Курлу и Юлдус. Пржевальскому удалось сделать открытие – хребет Алтын-Таг. Результатом этого путешествия стал научный труд «От Кульджи за Тянь-Шать и на Лоб-Нор».

В 1879 году ученый отправился в свою третью экспедицию. Николай так и не достиг Лхасы – тибетское правительство не дало разрешения продолжить путь. Зато Пржевальскому удалось стать первооткрывателем новых видов птиц и животных, проживающих в оазисах Са-Чжеу и Хами, а также в долине Мур-Усу. Именно тогда он впервые увидел дикую джунгарскую лошадь, которой впоследствии присвоили его имя.

Четвертая «разведка» должна была исследовать Тибетское плоскогорье, истоки Хуанхэ и бассейн Лоб-Нора. Экспедиция закончилась в 1888 году в городке Каракол.

Личная жизнь

Самой большой страстью в жизни Пржевальского была природа. Может быть, по этой причине он так и не устроил свою личную жизнь, кто знает. В своей жизни он больше всего любил двух женщин, маму и няню Ольгу Макарьевну Макарову. Николай избегал женщин в юности, хотя был весьма привлекательным юношей, высоким, стройным, с копной шикарных волос на голове. Когда он учился в военной академии, то не мог похвастаться хорошим финансовым положением, зачастую в его кармане было не больше пятнадцати копеек. А для того, чтобы ухаживать за девушками, одной изобретательности было мало.

Хотя в его биографии был случай, когда он чуть не повел под венец Тасю Нуромскую, знакомую по Смоленску. Они собирались пожениться после возвращения Николая из очередной экспедиции. Но Тася неожиданно скончалась. Причиной смерти девушки стал солнечный удар.

После этого Пржевальский больше не предпринимал попыток наладить свою личную жизнь, мало того, считал, что женитьба, это бесславное существование. Когда кто-то из его друзей собирался жениться, Николай всегда отговаривал его от этого шага.

Недостаток информации об известном человеке всегда порождает массу слухов и домыслов. Не стал исключением и Пржевальский, которого некоторые считали биологическим отцом Иосифа Джугашвили (Сталина). Но никаких подтверждений тому, что «отец всех народов» является внебрачным сыном географа из села Кимбирово, не нашлось.

Смерть

В 1888 году Пржевальский отправился в очередную «разведку». Он возглавил отряд из 21 человек, с которым добрался до Пишпека. Николай с детства любил охоту, и не отказал себе в удовольствии пострелять фазанов. Путешественнику сильно захотелось пить, и он зачерпнул воды из местной речки, хотя знал, что там бушует тиф.

Состояние его здоровья начало резко ухудшаться, но ученый решил, что у него банальная простуда. Однако коллеги не стали рисковать, и пригласили к нему доктора из Каракола, который и вынес неутешительный диагноз. Пржевальский высказал свою последнюю просьбу о том, чтобы его прах похоронили на берегу озера Иссык-Куль.

Знаменитый российский первооткрыватель умер 1 ноября 1888 года от брюшного тифа. На могиле Пржевальского стоит памятник в виде скалы высотой восемь метров, на вершине которой сидит бронзовый орел. Скала состоит из двадцати одного камня, по одному за каждый год, отданный ученым науке.

Память

Память о великом путешественнике сохранилась в названиях нескольких географических объектов, в видах растений и животных. Самым значимым открытием стала дикая лошадь Пржевальского.

Его имя носит пассажирский теплоход, улицы в больших российских городах. Памятники ученому установлены не только в России, но и на территории постсоветских стран. Есть даже медаль Пржевальского, и пять монет, выпущенных банком России, посвященных его экспедициям.

Интересные факты

- Режиссер Татьяна Борщ сняла документальный проект «Экспедиция длиною в жизнь», в котором роль Пржевальского сыграли самобытные артисты. Режиссеру так и не удалось найти среди профессионалов подходящий по внешности типаж.

- После смерти ученого в его дневнике нашли снимок неизвестной дамы и стихи, посвященные ему.

- Пржевальский свободно владел семью языками.

- При упоминании имени ученого на ум сразу приходит лошадь Пржевальского, хотя он сам больше любил изучать птиц. Орнитология была одной из самых любимых наук Николая Михайловича.

Ссылки

Для нас важна актуальность и достоверность информации. Если вы обнаружили ошибку или неточность, пожалуйста, сообщите нам. Выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter .

Источник