- Какое значение для России имеют открытия Дежнева, краткая биография путешественника

- Что открыл

- Краткая биография

- Даты жизни

- Семья

- Образование

- Открытия

- Открытие Колымы

- Открытие Берингова пролива

- Основание Анадырского острога

- Значение

- Память

- Видео

- Подвиг до востребования: что открыл Семён Дежнёв и почему его открытие не замечали почти 90 лет

- krsk_koch_koch_xvii_veka._kopiya._krasnoyarskiy_kraevedcheskiy_muzey.jpg

- polar_odyssey_club._koch_replika_bolshogo_tradicionnogo_pomorskogo_palub.jpg

- Ранние годы

- Казачья служба

- yakuty_gustav-teodor_pauli._etnograficheskoe_opisanie_narodov_rossii.jpg

- Сибирь и её окрестности

- dsc05586_foto-leonid_kruglov.jpg

- dsc00450-foto_leonid_kruglov.jpg

- Экспедиция

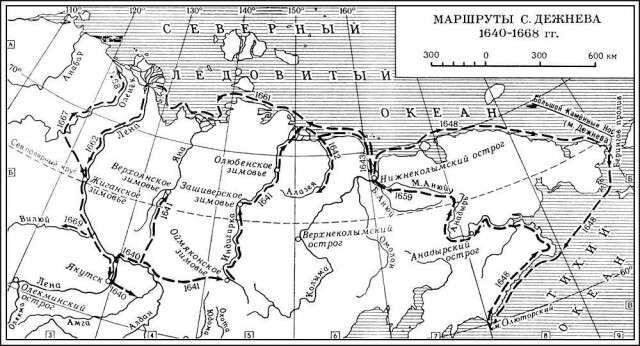

- karta_dezhnyov.jpg

- Посмертная слава

- the_soviet_union_1973_illustrated_stamped_envelope_lapkin_73-5379178fa.jpg

- monument_to_semyon_dezhnev_cape_dezhnev.jpg

- beringst-close-ve_vid_na_beringov_proliv_so_sputnika._mys_dezhnyova_sleva.jpg

- f1-1898_o1_5-002.jpg

Какое значение для России имеют открытия Дежнева, краткая биография путешественника

Казак из Великого Устюга, смелый русский мореход Семен Дежнев прошел Ледовитым океаном вдоль северной окраины Азиатского материка, открыл пролив между Азией и Америкой, обогнул Чукотский полуостров, достиг легендарного мыса Табин, его люди побывали на Камчатке. Благодаря Дежневу Россия получила сведения об островах Ратманова и Крузенштерна (ранее именовавшихся Диомидовыми), которые находятся в середине Берингова пролива. Открытия Дежнева, холмогорского помора, были очень значимыми для изучения Сибири и Дальнего Востока России.

Что открыл

Большую часть своей жизни Дежнев провел в Сибири, нес казачью службу. Для сбора налогов с местного населения отряды отправлялись в самые глухие уголки. Порой их маршрут проходил по малоисследованным или совсем неизвестным местам.

- открыт пролив между Азией и Северной Америкой;

- нанесена на карту река Колыма;

- основан Анадырский острог (форт);

- замечены крупные моржовые лежбища у реки Анадырь;

- составлены карты с точными координатами и описанием местности.

Все наблюдения нашли отражение в челобитных и схемах-картах.

Краткая биография

Великий Устюг стал родиной будущего путешественника. В 1605 году в семье крестьян-поморов Дежневых родился сын.

С детства Семен рос сильным и выносливым, ведь приходилось помогать во всем старшим. Мальчик с отцом рыбачил и охотился, научился владеть оружием, обращаться с корабельными снастями. Все эти навыки пригодились ему в будущем.

Даты жизни

Решив изменить свою судьбу, Семен отправился служить в Сибирь: в 1630 году почти полтысячи вольных набирали в казаки. Службу начал со звания рядового в Тобольске, потом в Енисейске. Приходилось непросто. Небольшое жалованье почти не платили.

Выход из ситуации Семен нашел, начав охотиться и торговать пушниной. В это же время он знакомится с путешественниками. Истории, которые он услышал от них, запали ему в душу.

На новое место службы — в Якутский острог — Дежнев приезжает в 1638 году. Пару лет занимался сбором подати (ясака) с местного населения. Служба была опасной, потому что приходилось мирить враждующие племена, отбиваться от нападений разбойников.

В 1640 году начинается его история как участника путешествий:

- экспедиция к Оймякону с М. Стадухиным в 1641 году;

- попытка (1647 г.) с Федотом Поповым пройти около берегов Чукотки;

- с экспедицией Ф. А. Попова (1648 год) поморы доходят до устья реки Анадырь, обнаруживают пролив между Азией и Северной Америкой;

- в 1652 году находят в верховьях р. Анадыря лежбище моржей;

- в 1654 году совершает 2 путешествия к коренным народам Камчатки.

В остроге Анадыря Семен нес службу до конца 1659 года. В 1662-м приезжает в Якутск: привозит ценный груз — «костяную казну». С ней следует в Москву. Четырехлетнее путешествие через всю страну закончилось в 1664 году.

Дежнев доставил все собранное им на Дальнем Востоке — 289 пудов (без малого 5 тонн) моржовых клыков, которые были в то время достаточно ценным материалом. Доставленный груз оценили в 17 с лишним тысяч рублей.

Сибирский приказ выплатил Семену Ивановичу жалованье за десятилетия верной службы. Первопроходец получил 126 рублей, был повышен до чина казачьего атамана. Указ гласил: «… За ево, Сенькину, службу и за прииск рыбья зуба, за кость и за раны поверстать в атаманы».

Дежнев возвращается обратно домой, где продолжает нести службу. В конце шестидесятых годов с «соболиной казной» снова отправляется в Москву, откуда уже не возвращается. Полученные раны и суровая жизнь путешественника сказались на его здоровье. В начале 1673 года первопроходца не стало.

Семья

В Якутске Семен решил устроить личную жизнь и выбрал себе красавицу-жену. Он занимался добычей пушнины и крепко встал на ноги, пора было обзавестись семьей. Якутянка Абакаяде Сючю родила ему мальчика, которого назвали Любим. Сын в дальнейшем пошел по стопам отца и стал казаком. Когда супруга умерла, Дежнев женился во второй раз. Кантеминка родила ему сына Афанасия.

Образование

Удивительно, но этот русский первопроходец не знал даже основ грамоты. Когда он вел дела в Анадырском остроге, все документы писали другие люди. Семен Иванович только диктовал.

Так же обстояли дела и со всеми сообщениями, прошениями и челобитными: прибегал к помощи писцов.

Открытия

Служба Семена Ивановича в Якутске была связана с поездками, представлявшими немало опасностей. Об этом говорит тот факт, что больше десятка ранений получил он за годы жизни. Но ему не давала покоя мечта стать землепроходцем, находиться рядом с теми, кто смело идет вперед.

Открытие Колымы

С 1641 года Дежнев служит в отряде Стадухина, который отправляют в Оймякон собирать налог с местного населения, эвенков и якутов. Через Верхоянский хребет казаки вышли к реке Индигирке.

От местного населения услышали, что есть и другая полноводная река — Колыма. Информация их заинтересовала, и отряд отправился по морю к устью неизведанной речки. Так, в 1643 году землепроходцы под руководством Михаила Стадухина нанесли на карту новую реку Сибири.

Здесь заложили Колымское зимовье, которое через несколько лет стало Среднеколымским острогом, а через год Дежнев основал Нижнеколымский острог. 500 юкагиров попытались его уничтожить. 13 человек гарнизона во главе с Дежневым отбили нападение. Нелегко пришлось в этом сражении. В организации обороны казак Семен Дежнев показал себя как грамотный военачальник.

Открытие Берингова пролива

В современной России первооткрывателем пролива между Евразией и Америкой считается Семен Дежнев. В его честь был назван мыс на Чукотке — самая восточная точка материковой части России. Однако сам русский мореплаватель и «конкистадор», будучи малограмотным человеком, целью экспедиции считал сбор ясака с местных туземцев и основание кишлаков для охотников-промысловиков.

Летом 1647 года Семена включили в экспедицию, которую возглавил Федот Попов. Первая попытка выйти в море оказалась неудачной: корабль путешественников попал в ледяной плен. Только в 1648 году на семи одномачтовых парусно-гребных судах — кочах — отправились из устья Колымы в путь почти сто человек.

Нелегким было путешествие по морям Северного Ледовитого океана. После штормов и бурь пропало несколько парусников. Однако это обстоятельство не остановило отважных путешественников: они продолжали идти на восток.

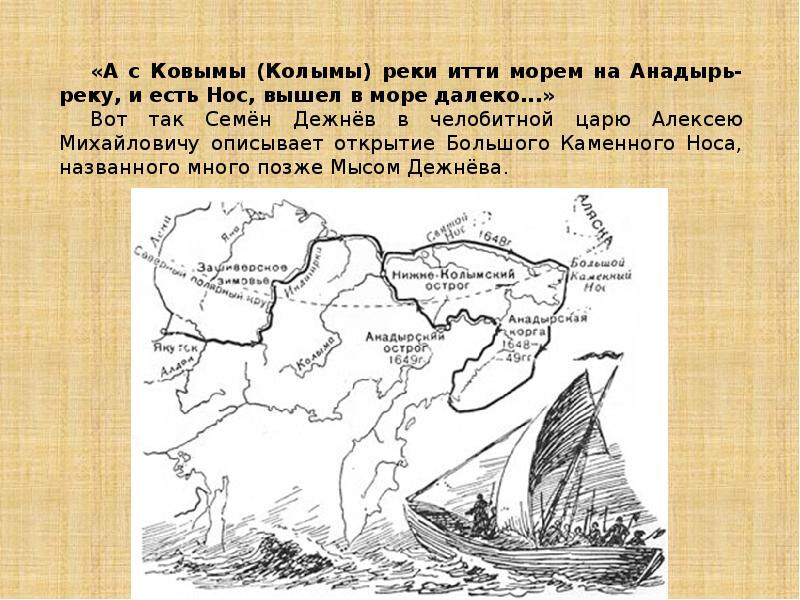

Мореходы прошли вдоль Чукотского полуострова, осенью вошли в пролив между двумя континентами — Евразией и Северной Америкой. Остановка на берегу у «Большого Каменного Носа» (сейчас он носит название мыса Дежнева) привела к новым неприятностям. Здесь на путешественников напали местные аборигены. Попов был тяжело ранен, руководство экспедицией перешло к Дежневу.

Осмотрели русские острова Ратманова и Крузенштерна, расположенные в проливе.

Не исключено, что посетили и американский континент. Сделав столь важное географическое открытие, Семен Иванович доказал, что Северная Америка является отдельным континентом. Кроме того, в Индию и Китай теперь можно было добраться северными морями.

Челобитная от 1662 года с описанием путешествия доказывает, что именно Дежнев прошел через Берингов пролив. Материалы экспедиции хранились в Якутском остроге и не были известны, поэтому право первооткрывателя и досталось Витусу Берингу.

Основание Анадырского острога

В середине сентября бури разбили оставшиеся кочи путешественников. Случилось это в Олюторском заливе. Два с половиной месяца отважный казак и 25 его товарищей пешком через Корякское нагорье пробирались к реке Анадырь.

Там устроились на зимовку. Лишь дюжина человек выдержала трудный переход и тяготы зимы. Летом 1649 года, построив лодки, исследователи двинулись вверх по водному пути, пройдя 600 километров. Здесь казаки встретили первых инородцев и наложили на них ясак.

В среднем течении реки устроили зимовье, которое позднее назовут Анадырским. В остроге Семен Иванович задержался на 11 лет.

За это время им и его людьми были:

- изучены русла рек Анадырь и Анюй и составлены чертежи;

- описана природа края;

- сделаны зарисовки о быте местных жителей, эскимосов и чукчей;

- подготовлено подробное описание Чукотского полуострова.

Через три года после основания острога сюда пришли русские под руководством казака Семена Моторы. Они в горах искали проход между Колымой и Анадырем. Этим достаточно безопасным сухопутным путем и стали отсылать в Якутск собранный Дежневым ясак.

Только в 1659 году Семен Иванович передал дела по управлению Анадырским острогом приехавшему ему на смену К. Иванову. Все, знавшие мореплавателя, отзывались о нем, как очень надежном, смелом, честном человеке. Общаясь с представителями других народностей, он старался решать все дела мирным путем.

Значение

Семен Иванович Дежнев способствовал тому, чтобы на карте мира и России оставалось как можно меньше белых пятен. Экспедиции приносили не только доход в казну государства, но и позволяли проводить исследования, осваивать новые территории, открывали дополнительные возможности для торговых людей, расширяли границы государства, способствовали его дальнейшему развитию.

Открытие пролива между Азией и Америкой имеет мировое значение. Примитивность карт не умаляет их ценности, ведь Сибирь в 17 веке оставалась еще малоизученной. Благодаря стараниям путешественника появлялись опорные поселения Российского государства на его отдаленных территориях.

Память

Потомки не забыли первопроходца просторов Сибири.

На карте можно встретить имя Дежнева:

- в названии горного массива и полуострова на западном побережье Берингова пролива;

- одной из бухт Камчатки;

- восточной оконечности Азиатского материка;

- острова в архипелаге Норденшельда в Карском море;

- ледника на о. Октябрьской Революции архипелага Северная Земля.

Бороздят морские и речные просторы суда с именем великого путешественника. Прогуляться по улице Дежнева можно: в Якутске, Хабаровске, Москве, Великом Устюге, Казани, Красногорске, Краснодаре и даже за рубежом — в Минске, Киеве, Запорожье.

Почти сразу после Великой Отечественной войны была учреждена премия имени С. И. Дежнева. Знаком зрителям фильм Свердловской киностудии об отважном путешественнике.

На мысе Дежнева установлен каменный обелиск. Памятники мореплавателя украшают Великий Устюг и Якутск.

Видео

Посмотрите видео сюжет, который рассказывает о суровых путешествиях мореплавателей по Сибири.

Источник

Подвиг до востребования: что открыл Семён Дежнёв и почему его открытие не замечали почти 90 лет

Русский Одиссей – так можно назвать землепроходца, первооткрывателя Семёна Дежнёва. Пятьдесят лет своей жизни он странствовал по северным морям, открыл пролив между материками Евразия и Северная Америка, наладил торговлю с чукчами, был счастливо женат и всё время попадал в необычные истории, выход из которых находил только благодаря своей смекалке. Его открытия добавили бы Руси 1/5 от её территории, но она оказалась не готова, и географические открытия Дежнёва почти век оставались незамеченными. Что толкало Семёна Дежнёва в опасное плавание? Какие земли он открыл? Как сумел пройти северные льды и найти на материке своё эльдорадо? Об этом и многом другом в нашем материале.

Лето 1648 года. Дежнёв и его товарищи открыли мыс в Беринговом проливе – крайнюю северо-восточную точку Азии. Учёные предполагают, что в этом походе атаман Семён Иванович добрался и до Аляски. Посмотреть за границы горизонта было в характере опытного авантюрного моряка. Вот только открытие останется незамеченным. И лишь через 250 лет этот мыс получит его имя, а пролив и вовсе назовут в честь Витуса Беринга, который достигнет его 81 годом позднее.

krsk_koch_koch_xvii_veka._kopiya._krasnoyarskiy_kraevedcheskiy_muzey.jpg

Шесть кочей экспедиции Дежнёва – Попова вышли из устья реки Колымы, обогнули Чукотский полуостров, вышли из Ледовитого океана в Тихий и практически достигли своей цели – приплыли южнее устья реки Анадырь.

Это был оглушительный успех: в эпоху Великих географических открытий считалось невероятным приплыть именно туда, куда намеревался. Плавание заняло несколько месяцев и осуществилось только со второй попытки, так как годом ранее ему помешали льды.

Коч – поморский корабль, палубное речное судно со скруглённым дном (чтобы избежать вмерзания во льды), длиной около 9 метров, ходившее под парусом. Если ветра не было, шли на вёслах. Изначально эти суда вообще не предназначались для хождения по морю.

polar_odyssey_club._koch_replika_bolshogo_tradicionnogo_pomorskogo_palub.jpg

В экспедиции участвовало 90 человек, причём там присутствовала и женщина! Это была якутянка – жена Федота Попова. Имя её не сохранилось, как и имена большинства участников того плавания.

Ранние годы

Дежнёв родился, предположительно, в 1605 году, хотя у историков нет документов, подтверждающих этот факт. О месте рождения Семёна Ивановича также нет единого мнения. Немало биографов склоняется к тому, что Дежнёв, как землепроходцы Василий Поярков, Ерофей Хабаров, Владимир Атласов, появился на свет в Великом Устюге. В этом городе сегодня установлен памятник Семёну Дежнёву. Сведения о Дежнёве есть только с 1638 по 1671 год. Когда Семён Иванович попал в Сибирь – точно неизвестно. В Сибири он вначале служил в Тобольске, а после в Енисейске, откуда в 1638 году перебрался в Якутский острог, только что основанный по соседству с ещё не покорёнными племенами инородцев.

Казачья служба

В Якутске Семён Дежнёв служил рядовым казаком, скромное жалованье не выплачивали годами. Не на что было «платьишка и обувь купить». Дежнёв стал заниматься пушным делом и обзавёлся хозяйством. В скором времени он женился на якутянке Абакаяде Сючю. В браке родился сын Любим. Со временем он также стал казаком.

Начиная с 1640 года Дежнёв неоднократно принимал участие в походах по Восточной Сибири. В них он собирал ясак – налог пушниной, при этом нередко приходилось применять оружие против враждовавших между собою племён. За 20 лет службы в Якутске Дежнёв был ранен девять раз.

yakuty_gustav-teodor_pauli._etnograficheskoe_opisanie_narodov_rossii.jpg

Так, в 1641 году Семён Иванович с партией из 15 человек собирали ясак на реке Яне. Они смогли доставить его в Якутск, выдержав схватку с шайкой из 40 человек. В следующем, 1642 году он вместе с Стадухиным отправился для сбора ясака на реку Оемокон (Оймякон), откуда он спустился в реку Индигирку, а по ней вышел в Ледовитый океан, затем достиг реки Алазеи и Колымы. Так летом 1643 года Дежнёв в составе отряда землепроходцев под командованием Михаила Стадухина открыл реку Колыму.

Сибирь и её окрестности

В XVII веке Восточная Сибирь бурно развивалась. Здесь создавали предприятия по добыче мехов, экспортировавшие шкурки на мировой рынок. Сибирские прибыли давали до трети государственного дохода России. Естественно, инициативные служилые люди в Сибири и на Севере шли на риск, чтобы заработать и сделать себе имя перед лицом государя.

Русская земля, возникшая на пути «из варяг в греки», расширялась по движению рек. С Русского Севера, раньше всех ставшего частью земли Русской, холмогорцы морскими путями двинулись к Груманту, Оби, Енисею, Мангазее.

dsc05586_foto-leonid_kruglov.jpg

В XVII веке в Сибири проводились регулярные ярмарки, в поисках счастливой доли сколачивались невероятные состояния.

Так, в 1645 году якутская таможня отпустила только на подведомственные Колымскому острожку земли 551 человека с товарами на 16 067 рублей. Лошадь в те времена в Сибири стоила 20–30 рублей, а «на Русе» – 2–3 рубля.

Сюда бежали от крепостничества многие русские люди. Восточная Сибирь была далека от центра государства, до Москвы нужно было добираться два года, вести шли очень медленно. Например, часть грамот Дежнёва в Москву адресована царю Михаилу Фёдоровичу, в то время как тот уже умер и в Москве правил новый царь, Алексей Михайлович.

Морская дорога была трудная, но позволяла обойти Уральские горы («Камень»), где купцов поджидали местные, не слишком дружелюбные народы. Каждое путешествие сопровождалось стычками, вооружёнными нападениями и борьбой, местные племена участвовали в осадах русских острогов как на стороне нападающих, так и на стороне осаждённых.

Семён Дежнёв несколько раз участвовал в посреднических миссиях и проявил себя как незаурядный дипломат. Русский царь и его воеводы требовали от служилых людей не причинять притеснений местному населению, которое стало новыми подданными Русского государства. По царскому приказу разбои и грабёж сурово карались, иначе местное население могло уйти вглубь, и подати было бы платить некому.

dsc00450-foto_leonid_kruglov.jpg

Иногда русские сталкивались с легендами о землях, битком набитых соболями, «рыбьим зубом» и серебром. Возможно, слухи распространяли местные жители, желающие как можно дальше спровадить первопроходцев.

Дежнёв неоднократно слышал легенду об очень богатой «реке Погычи», берега которой кишат соболями. Было известно только, что речка находится за Колымой, которую недавно открыли и осваивали.

Купцы Усовы поверили в байки про несметные богатства реки Погычи и отправили своего приказчика Федота Попова её найти. Ноздря в ноздрю с ними шли устюжанские купцы Гусельниковы. Усовы и Гусельниковы принимали очень активное участие в сибирской торговле, продавая мыло, сукно, кармазин, сапоги, кожу, ремни и прочее. Два семейства объединились и наняли Дежнёва в качестве официального руководителя экспедиции. Недостатка в храбрых, отчаянных и бывалых людях в тех краях не было, но у Дежнёва, помимо смелости и опыта, имелся дипломатический талант и умение находить взаимовыгодные компромиссы.

Семён Дежнёв пообещал добыть в царскую казну 250 соболей и стал главным государевым человеком в экспедиции, организованной Федотом Поповым.

Экспедиция

Но мечты о лёгкой наживе в богатых землях лелеяли не только купцы. На место Дежнёва претендовал глава разбойничьей шайки Герасим Анкудинов. Когда он понял, что Дежнёв его обошёл, Анкудинов снарядил на свои деньги коч и самовольно присоединился к экспедиции Попова – Дежнёва.

karta_dezhnyov.jpg

Дежнёв категорически не признавал его как участника экспедиции, упорно писал в своих «отписках», что кочей шесть, а не семь, и пытался жаловаться на него в центр, называя вором и грабителем. Федот Попов в этой ситуации держал нейтралитет.

Летом 1648 года экспедиция Попова в составе шести кочей отправилась в путь. Мореходам повезло, и они не столкнулись со льдами. Экспедиция Дежнёва была оснащена компасом, и Семён Иванович оставил ориентации по сторонам света при описании Большого каменного носа, достаточно прогрессивное для его эпохи. Обогнув мыс, который впоследствии будет назван в его честь, Дежнёв вышел в Тихий океан и доказал существование загадочного «пролива Аниан», о котором только догадывались европейские мореплаватели. Незапланированное Великое географическое открытие совершилось.

«А с Ковымы реки итти морем на Анандырь реку, и есть Нос, вышел в море Далеко, а не тот Нос, который от Чухочьи реки лежит, до того Носу Михайло Стадухин не доходил, а против того Носу есть два острова, а на тех островах живут чухчи, а врезываны у них зубы, прорезываны губы, кость рыбей зуб, а лежит тот Нос промеж сивер на полуношник [норд на норд-ост]. А с рускую сторону Носа признака: вышла речка, становье тут у чухоч делано, что башни ис кости китовой. Нос поворотит кругом, к Онандыре реке под лето [зюйд]».

Русские в тот период полагали, что к северу от Руси находится некая «Новая земля». По тогдашним представлениям, она начиналась от одноимённого архипелага и простиралась дальше на восток. Дежнёв доказал на практике, что эта «Новая земля» с Русской не смыкается и есть возможность пройти к устью Анадыри морем.

У Каменного носа коч Анкудинова попал в шторм, и он перебрался на корабль Попова. Позднее Федот Попов и Герасим Анкудинов погибли, как и большая часть их команд. Их корабли разметало по Ледовитому океану. Позже самих их выбросило на берег, где вскоре они умерли от цинги. Об этом Дежнёву рассказала жена Попова, которая выжила и которую он через два года обнаружил в плену у коряков.

Для Дежнёва поход 1648 года тоже едва не закончился гибелью: его коч потерпел крушение в районе Олюторского залива, из 90 участников экспедиции осталось в живых 24. Они пошли по суше вдоль моря к устью Анадыри и шли так десять недель после того, как потерпели крушение зимой в океане. Шли на лыжах, пытаясь добывать себе еду. Из 90 человек, вышедших из устья Колымы до устья реки Анадыри, которая и была целью плавания, добрались в итоге 12 человек.

«А шел я, бедной Семейка, с товарищи до Анандиры реки ровно десять недель, и пали на Анандырь реку вниз близко моря, и рыбы добыть не могли, лесу нет. И з голоду мы, бедные, врознь розбрелись. И вверх по Анандыре пошло двенатцать человек».

Эти 12 человек во главе с Семёном Дежнёвым поставили Анадырский острог. Пережив голодную и холодную зиму, путешественники построили новые суда, на которых поднялись по реке на 500 километров, выдержав бой с местным населением – анаулами, в котором Дежнёв был ранен. Всё это время он тщательно изучал неизведанный край. Помимо прочего он обнаружил в вечной мерзлоте залежи моржовой кости. Только за месяц путешественнику удалось добыть 150 пудов уникального материала.

В 1650 году к Дежнёву пробилась группа русских первопроходцев, которые добрались до Анадырского острога по суше. Но Дежнёв не спешил на родину и продолжал командовать Анадырским острогом еще 12 лет. В Якутск казачий атаман вернулся в 1662 году, спустя 20 лет. Затем он отправился в Москву с гигантской партией рыбьего зуба (289 пудов рыбьего зуба, что по московской цене 60 рублей за пуд составило более 17 тысяч рублей), собранного им.

В Москве он получил свой процент с прибыли, добытой им для государя, – 500 рублей соболями. Дежнёв сразу стал богатым человеком. Кроме того, ему выдали задолженность по денежному и хлебному жалованью: треть – деньгами, две трети – сукном. После этого Дежнёва повысили до атамана с соответствующим окладом. Ещё восемь лет он мирил враждующие роды эвенков-тунгусов на реке Оленёк, а в 1671 году, когда отчаянному атаману перевалило за 60 лет, он поехал в столицу на покой, где скончался в начале 1673 года.

Посмертная слава

Дежнёв был неграмотным, он был, по сути, промысловым администратором. Но он сделал и зафиксировал Великое географическое открытие: дал подробное и узнаваемое до сих пор описание мыса, оставил приметы, указал направления.

the_soviet_union_1973_illustrated_stamped_envelope_lapkin_73-5379178fa.jpg

В начале XVIII века многих интересовал вопрос: «Соединяется или нет Азия с Америкой?» С просьбой снарядить экспедицию впервые обратилась к Петру I Парижская академия наук, членом которой Пётр формально являлся. В результате 23 декабря 1724 года император дал указание Адмиралтейств-коллегии снарядить на Камчатку экспедицию под начальством достойного морского офицера. Адмиралтейств-коллегия предложила во главе экспедиции поставить капитана Беринга. 6 января 1725 года – всего за несколько недель до своей смерти – Пётр собственноручно написал инструкцию для Первой Камчатской экспедиции.

monument_to_semyon_dezhnev_cape_dezhnev.jpg

Карта же Большого каменного носа была составлена Герхардом Миллером только в 1737 году по показаниям документов Дежнёва, обнаруженных в Якутске. С этого началась и его посмертная слава. Один из первых историков Сибири Герхард Миллер приложил все усилия к тому, чтобы этот русский приоритет стал широко известен. Таким образом, Семён Дежнёв навсегда вписал своё имя в историю и географию.

Возможно, царские чиновники не придали открытию значимости из-за наличия более удобного и безопасного сухопутного пути с Анадыря на Колыму. С лёгкой руки Джеймса Кука, не знавшего о подвиге Дежнёва, пролив получил имя Витуса Беринга, который побывал в этих местах почти на век позже Дежнёва и не прошёл через пролив из Тихого океана в Северный Ледовитый, а лишь приблизился к нему.

beringst-close-ve_vid_na_beringov_proliv_so_sputnika._mys_dezhnyova_sleva.jpg

По достоинству географические заслуги Дежнёва были оценены только в XIX веке, когда 1898 году в честь 250-летия похода с Колымы на Анадырь по предложению Русского географического общества крайняя восточная точка Евразии была названа его именем – в 1898 году «мыс Восточный» указом императора Николая II получил имя Дежнёва.

f1-1898_o1_5-002.jpg

Познакомиться с биографией великого землепроходца и увидеть места, по которым он странствовал, можно в кинотеатре на картине Леонида Круглова «Великий северный путь». Этот уникальный фильм снят при грантовой поддержке Русского географического общества. Над его созданием работали четыре года. Редкие документы, удивительные кадры, Русский Север во всей своей первозданной красе.

Источник