- Рейтинг ВВП(номинал) стран Азии и СССР/России с 1970 по 2020 годы (в млрд.$)

- Дубликаты не найдены

- Статистика

- Правила сообщества

- Лежачего добить — особенности ПДД в Китае

- Средний доход домохозяйств в США по штатам и округам в 2019 году

- Динамика изменения ВВП(номинал)стран Восточной Европы с 1970 по 2019 годы.( в млрд.$)

- Абхазия. Цифровая трансформация

- Корейское фэнтези. Как в Северной Корее описывают Вторую мировую и советскую помощь

- Конфликт между Индией и Китаем снова разгорается

- Пурпурный запретный город — самый большой дворцовый комплекс в мире

- Трапеза — это святое. Культ еды в Китае

- Про непосредственность китайцев

- Китай обвинил США в неподобающем обращении с делегацией в Анкоридже

- Оккупационная экономика нацисткой Германии

Рейтинг ВВП(номинал) стран Азии и СССР/России с 1970 по 2020 годы (в млрд.$)

Экономика Азии включает больше чем 4,4 миллиарда человек (60% мирового населения), живущих в 49 различных стран. Азия является самым быстрорастущим экономическим регионом, а также крупнейшей континентальной экономикой в мире как по номинальному ВВП, так и по ППС. Более того, Азия является местом самых продолжительных в мире экономических бумов, начиная с Японского Экономического Чуда (1950-1990), Чуда на Реке Ханган (1961-1996) в Южной Корее, экономического бума в Китае (1978-2013), экономического бума так называемых «Азиатских тигров» (с 1990г. по настоящее время), а также экономического бума в Индии (с 1991г. по настоящее время)

В 1970 году экономика СССР была второй крупнейшей после США. На тот момент ВВП СССР была равна сумме ВВП крупнейших экономик Азии (Япония,Китай,Индия,Турция,Иран,Таиланд,Индонезия,Южная Корея,Иран)

Было конечно же многое упущено (кризис,распад СССР,кризис,кризис,кризис. ), но если представить что экономика СССР росла бы в таких же благоприятных условиях как в азиатских странах, то не трудно подсчитать какой была бы мощной экономика СССР/России.

Дубликаты не найдены

Статистика

491 пост 2.6K подписчиков

Правила сообщества

1. Не нарушать правил pikabu

2. Постить контент относящийся к теме сообщества

не трудно подсчитать какой была бы мощной экономика СССР/России.

Так бы и кормили дальше узбеков, грузин, украинцев и прочих таджиков.

Нет, дальше сами, сами.

хорошие цифры а главное с потолка нарисованы

Так то это и рынок сбыта тоже. И много чего еще, в том числе и, допустим, в спорте.

Плюс, все правильно.

Любая империя должна уметь управлять провинциями и получать выгоды.

В СССР начали хорошо, да и по-человечески правильно, но в итоге все равно получилось плохо.

Это еще в Риме пробовали, у них тоже не сложилось.

Лежачего добить — особенности ПДД в Китае

К сожалению, в Китае не редкость, когда водитель добивает сбитого пешехода/велосипедиста, да и вообще делает все, чтобы второй участник аварии «не мучился». Происходит это порой очень жестко.

Все идет от законодательства, по которому, пострадавшей стороны полагается пожизненная компенсация. И, дабы избавить себя от такой участи, водятел идет на крайние меры. В противоположном случае его ждет единовременная компенсация, и, возможно, подставной человек, отбывающий срок.

Однако, порой происходят и подставы. Делается это с целью нажиться. Один раз на байке я попал в похожую ситуацию, благо местные друзья помогли разрулить. С тех пор на любом транспорте в Поднебесной я не выезжаю на улицу без го про на руле, пусть даже самой дешевой, которая играет роль муляжа.

На видео ниже мужичок, удостоверившись в том, что произошло все «по крупному», предпочел также прилечь рядом со своим транспортом, дабы потом предъявить ущерб.

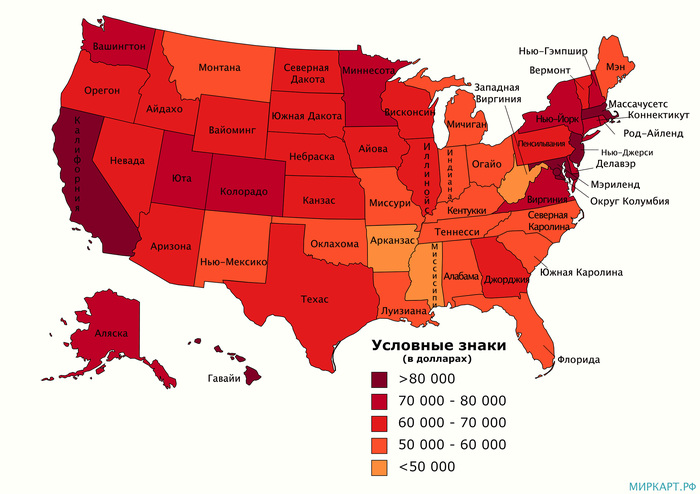

Средний доход домохозяйств в США по штатам и округам в 2019 году

Доход домохозяйства — это экономический стандарт, который может быть применен к одному домохозяйству или агрегирован для большой группы, например, округа, города или всей страны. Он обычно используется правительством США и частными учреждениями для описания экономического статуса домохозяйства или отслеживания экономических тенденций.

В 2019 году средний доход домохозяйства на территории США достиг отметки в 65712 $. Наибольшее значение данного показателя зафиксировано в федеральном округе Колумбия (самостоятельная территория, не входящая ни в один из штатов) — 90395 $, а также в штатах Мэриленд — 86644 $ и Нью-Джерси — 85786 $. Самые низкие средние доходы домохозяйств характерны для юга страны (Миссисипи — 45928 $ и Арканзас — 49020 $), а также для Западной Виргинии — 48659 $.

На 2019 год показатель среднего дохода домохозяйства превышал среднее значение по США в 20 штатах и федеральном округе Колумбия.

На уровне округов разброс рассматриваемого показателя становится существенно больше. Если в федеральном округе Колумбия он примерно в 2 раза больше, чем в штате Миссисипи, то на уровне обычных округов (или их аналогов) первый и последний по среднему доходу домохозяйства уже отличаются более чем в 6 раз.

По карте видно, что к округам с наибольшими значениями индикатора относятся те, что находятся на северо-востоке страны, вокруг столицы — Вашингтона (федеральный округ Колумбия), а также те, что расположены недалеко от Нью-Йорка. Кроме того, по более высокому среднему доходу домохозяйства выделяются округа в окрестностях Миннеаполиса (штат Миннесота), Чикаго (штат Иллинойс), Сан-Франциско (штат Калифорния) и т. д. Это неудивительно, ведь в США люди с высоким достатком часто предпочитают жить в спокойных пригородах крупных городов.

Округа (или их аналоги) с наибольшими средними доходами домохозяйства в 2019 году:

— Лаудон (Loudoun), Вирджиния — 151806 $;

— Фолс-Черч (Falls Church), Вирджиния — 137849 $;

— Сан-Матео (San Mateo), Калифорния — 135234 $;

— Санта-Клара (Santa Clara), Калифорния — 132444 $;

— Фэрфакс (Fairfax), Вирджиния — 127898 $.

Округа (или их аналоги) с наименьшими значениями показателя:

— Хамфрис (Humphreys), Миссисипи — 28464 $;

— Тейлор (Taylor), Джорджия — 28234 $;

— Буффало (Buffalo), Южная Дакота — 26671 $;

— Холмс (Holmes), Миссисипи — 26348 $;

— Клэй (Clay), Джорджия — 24732 $.

На 2019 год данный индикатор превышал среднее значение по стране в 565 округах (или их аналогах) из 3142 (без учета федерального округа Колумбия).

Динамика изменения ВВП(номинал)стран Восточной Европы с 1970 по 2019 годы.( в млрд.$)

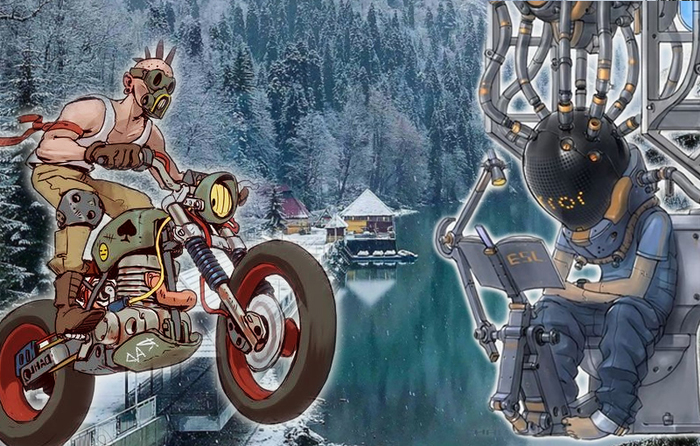

Абхазия. Цифровая трансформация

В феврале месяц пожил в Абхазии. Гагры, Пицунда, Сухум

Столкнувшись с практически ежедневным периодическим отключением электроэнергии, начал узнавать в чем дело

В Абхазии относительно дешевая электроэнергия за счет ИнгурГЭС, построенной еще во времена союза. Самое то добывать крипту. А в феврале курс биткойна брал новые высоты и все бросились майнить как не в себя)

Туристов нет. Что еще остается?

При этом вокруг ландшафт развалившегося СССР, со следами боев за независимость (1992-1993). Сталинский ампир со следами от пуль и разрывов снарядов

А вокруг — сумасшедшая по красоте природа

Ощущение временных петель или попадания в сталкеровскую зону.

Наблюдая все это подумал, что это возможно одна из версий киберпанка. Аграрии живут в инфраструктуре прошлой, уже умершей цивилизации. При этом есть кибер-фермы, на которых добывают крипту

Фермы там как раз в основном в горах, так что вполне себе цифровые рудники. Коровы же сами по себе бродят по полям и городским улицам. Фермы же заняты под майнинг) При этом практически у всех на руках есть оружие. Есть чем отбиваться от конкурентов, которые готовы позарится на твои видеокарты)

Четвертый технологический уклад как он есть. Цифровая трансформация с горцами-майнерами

При этом жить там понравилось. В отличии от Сочи, где народу как в метро в час пик, в Абхазии можно сказать никого нет. При этом всего меньше часа езды.

Единственное — с вином там полная жопа

Есть винные заводы, но во времена СССР они работали на грузинском сырье. После того как абхазы с грузинами разругались, виноград теперь возят из Молдавии. Чего там довозят и чем еще в процессе разбавляют бог его знает, но пить этот компот невозможно)

Корейское фэнтези. Как в Северной Корее описывают Вторую мировую и советскую помощь

Капитан Красной армии Ким Ир Сен — в первом ряду второй справа. 1943

С точки зрения руководства Северной Кореи, реальная история их страны во времена Второй мировой войны выглядит совершенно неправильно. В 1930–1953 годах сами корейцы, в том числе те, кто стоял у истоков северокорейской государственности, почти не влияли на судьбы родины. Все решали иностранцы – японцы, русские, китайцы, которые отводили корейцам в лучшем случае роль второстепенных партнеров.

Понятно, что такая история не нравится властям предержащим, поэтому ее активно переписывают. При этом переписывают в условиях абсолютного государственного контроля над доступом к источникам и литературе, что создает уникальные возможности для северокорейских исторических пропагандистов.

В результате северокорейские книги по истории первой половины ХХ века превратились во что-то вроде фэнтези. Там подробно описываются события, которые никогда не происходили, сражаются огромные армии, которых не существовало в природе. Реальные творцы истории, наоборот, отодвинуты на второй и третий план.

В качестве путеводителя по северокорейскому историческому фэнтези я буду использовать «Историю Трудовой партии Кореи» («Чосон Родондан рёкса»), двухтомник, вышедший в 2017 году в издательстве Трудовой партии Кореи и подготовленный Институтом истории партии при ЦК ТПК. Это установочная работа, излагающая официальную версию событий за последние сто лет. Но в этом тексте речь пойдет только о событиях 1930–1953 годов – о том, как в Северной Корее описывают Вторую мировую войну и формирование нынешнего режима.

ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ КИМА

Начнем с того, что тогда произошло в действительности – благо документов сохранилось множество. Многолетний лидер Северной Кореи Ким Ир Сен родился в 1912 году в семье зажиточного сельского интеллигента-христианина и провел детство в Маньчжурии. В самом начале 1930-х он вступил в созданный Китайской компартией партизанский отряд и стал членом КПК. Как человек храбрый и образованный, он сделал карьеру в китайских коммунистических формированиях и к концу 1930-х был заметным партизанским командиром в Маньчжурии.

Разумеется, все описанное выше совершенно не устраивает северокорейских мастеров исторического пиара. Они в принципе не могут признать, что основатель Трудовой партии Кореи состоял в иностранной компартии. Еще труднее им признать, что Великий Вождь провел свою героическую партизанскую молодость, которая давно стала одним из государствообразующих мифов Северной Кореи, сражаясь в китайских формированиях, подчинявшихся КПК.

Поэтому, по официальной северокорейской версии, Ким Ир Сен никогда не вступал в КПК и не служил в китайских формированиях. Вместо этого жителям Северной Кореи десятилетиями рассказывают, что в 1932–1934 годах вождь единолично основал «Корейскую народно-революционную армию» (КНРА). Она действовала в Маньчжурии, но включала в себя исключительно корейских партизан, а с китайцами взаимодействовала лишь при необходимости, как с союзниками. То есть уже в 20 лет Ким Ир Сен стал верховным главнокомандующим всего корейского коммунистического вооруженного сопротивления и оставался им до 1945 года.

Излишне говорить, что в тысячах документов того периода нет никаких упоминаний о «Корейской народно-революционной армии». Зато есть множество упоминаний о молодом и смелом младшем командире, этническом корейце, который служил в частях китайских коммунистов и со временем взял себе псевдоним Ким Ир Сен.

К концу 1930-х японцам удалось подавить партизанское движение в Маньчжурии. Уцелевшие партизаны, в том числе Ким Ир Сен, ушли на территорию Советского Союза, где после проверки компетентными органами многих направили на службу в Красную армию (материалы проверки Ким Ир Сена недавно обнаружил в московских архивах Федор Тертицкий). Летом 1942 года из бывших партизан Маньчжурии сформировали 88-ю отдельную стрелковую бригаду, располагавшуюся под Хабаровском.

В этой бригаде Ким Ир Сен, получивший в Красной армии звание капитана, стал командиром батальона. В августе 1945 года, когда Советская армия освобождала Корейский полуостров от японцев, никакого участия в боевых действиях бригада не принимала, оставаясь в глубоком тылу под Хабаровском.

Разумеется, эта история тоже не устраивает северокорейских пропагандистов, для которых служба Ким Ир Сена в Советской армии так же неприятна, как и его служба в частях Китайской компартии.

До 1990-х годов в северокорейской историографии вообще не упоминали, что Ким Ир Сен находился в Советском Союзе. Полагалось считать, что корейские партизаны создали на склонах священной горы Пэктусан, на самой границе с Китаем, тайный лагерь, где Ким Ир Сен, дескать, и находился в 1941–1945 годах вместе со своей женой Ким Чжон Сук.

Именно там у них якобы и появился их первенец Ким Чен Ир (в действительности он родился под Хабаровском). Посыл тут понятен: нежелательно признавать, что второй правитель северокорейского государства родился в России, на иностранной земле.

В 1990-е годы, когда появились многочисленные материалы о деятельности Ким Ир Сена в Советском Союзе, северокорейская историография пошла на определенные уступки реальности. «История ТПК» признает, что Ким Ир Сен провел военные годы в СССР, но при этом из официального нарратива никуда не делся ни миф о пэктусанском тайном лагере, ни миф о рождении там Ким Чен Ира.

Теперь полагается считать, что Ким Ир Сен и его семья проводили в этом тайном лагере только часть времени – так сказать, жили на два дома. Предсказуемо, что советские и китайские документы не оставляют сомнений в том, что никакого «тайного лагеря» вообще не существовало.

В «Истории ТПК» ничего не говорится ни о 88-й бригаде, ни тем более о поступлении Ким Ир Сена на советскую службу. Вместо этого там утверждается, что с декабря 1941 по март 1942-го в Хабаровске прошло несколько совещаний, где советские, китайские и корейские представители решили создать совместные корейско-китайско-советские международные вооруженные силы. Ким Ир Сен стал корейским сокомандующим этих сил. Конечно, в «Истории ТПК» Ким Ир Сен представлен как человек, который инициировал это решение, а китайские и советские участники совещания согласились с его мудрыми предложениями.

Там же говорится, что на этих совещаниях «некоторые участники» настаивали на том, что партизаны должны были просто стать военнослужащими Красной армии. Однако Ким Ир Сен, как говорит «История ТПК», выступил против идеи «беспринципного слияния с советской армией, которое привело бы к ситуации, когда одна сторона не признает независимость другой стороны и смотрит на нее с высокомерием» (с.124).

Учитывая, что «беспринципное слияние с Советской армией» – это как раз то, что и произошло в реальной истории, по приведенной фразе легко понять, с какими чувствами Ким Ир Сен впоследствии вспоминал годы, которые провел на советской службе.

«История ТПК» специально подчеркивает, что «в рамках международных объединенных вооруженных сил корейские революционеры укрепляли сотрудничество и солидарность с Советским Союзом и китайскими коммунистами, оберегая в то же время самостоятельность своих действий» (с.125). Прочтя эту фразу, я безуспешно пытался представить, каким именно образом мог оберегать свою «самостоятельность» от командования комбат Советской армии Ким Ир Сен.

Впрочем, по официальной версии из «Истории ТПК», Ким Ир Сен находился в Советском Союзе не в качестве скромного командира неполного батальона в тыловой части, а в качестве одного из трех равноправных командующих объединенными советско-китайско-корейскими вооруженными силами в регионе.

Боевые действия на Дальнем Востоке начались в ночь с 8 на 9 августа 1945 года. Части 25-й армии 1-го Дальневосточного фронта (командующий генерал-полковник И.М.Чистяков) пересекли границу и начали стремительное наступление на юг. Части советского Тихоокеанского флота высадили десант в нескольких городах на побережье Японского моря.

15 августа Япония объявила о капитуляции, но боевые действия в отдельных районах продолжались до 20 августа. В боях за освобождение Кореи погибло около полутора тысяч советских солдат и офицеров.

Ни батальон Ким Ир Сена, ни иные «национальные» корейские части не принимали в этих действиях никакого участия. Сам Ким Ир Сен и еще несколько солдат и офицеров 88-й бригады прибыли в Корею только в конце сентября 1945 года.

Описание событий августа 1945 года в северокорейских изданиях выглядит совершенно феерично даже по фэнтезийным меркам Северной Кореи. Главная задача очевидна – максимально принизить роль Советской армии и возвысить роль Ким Ир Сена и его бойцов, которая в реальной истории была, как мы помним, нулевой.

В «Истории ТПК» событиям августа 1945 года отведено шесть страниц. Это подробный рассказ о том, как «9 августа 1945 года Великий Вождь отдал приказ частям Корейской народно-революционной армии начать генеральное наступление в целях освобождения Родины». Далее говорится, как силы (напоминаю – мифической) «Корейской народно-революционной армии», получив этот приказ, нанесли сокрушительный удар Японской империи и изгнали японцев с Корейского полуострова.

В учебнике подробно рассказывается о многочисленных операциях корейских сил, называются места тех сражений, в которых части японской Квантунской армии терпели одно поражение за другим от стремительно наступающих отрядов КНРА.

Но настоящая жемчужина – это появление на страницах «Истории» северокорейских парашютистов, десант которых якобы «захватил важнейшие стратегические районы» (с.139).

Кстати сказать, в другом тексте о тех же событиях – в трехтомной «Истории Кореи» 2016 года издания – говорится, что внезапно высадившийся воздушный десант КНРА по приказу Ким Ир Сена занял пхеньянский аэродром. То есть мы имеем дело с классическим примером полного и, скажем честно, наглого присвоения советских побед: десант на пхеньянский аэродром действительно высаживался – только, разумеется, это был десант советских парашютистов.

Тем не менее нельзя не впечатлиться полетом фантазии северокорейских пропагандистов, превративших сотню бойцов на тыловой базе в могучую и всепобеждающую армию, в составе которой есть даже собственные воздушно-десантные войска.

Как мы помним, боевые действия в Корее вела исключительно Советская армия. Однако на шести страницах «Истории ТПК» 2017 года, посвященных событиям августа 1945 года, советские войска упоминаются ровно пять раз.

На странице 137 речь идет о том, что перед началом боевых действий Ким Ир Сен встречался с руководством советского Дальневосточного фронта для «обсуждения планов решающей наступательной операции». В «Истории ТПК» об этой встрече говорится коротко, хотя в некоторых официальных текстах она расцвечена яркими красками – в частности, в упоминавшемся трехтомнике речь вообще идет о поездке Ким Ир Сена в Москву на переговоры с высшим советским руководством.

Разумеется, в той фэнтезийной истории, которую содержат северокорейские тексты, с советскими генералами и маршалами встречался не скромный комбат Ким Ир Сен, а руководитель важнейших союзников СССР в регионе, который, само собой, говорил с ними в Москве как равный с равными.

Далее в «Истории ТПК» упоминается, что на тактическом уровне части КНРА согласовывали свои действия с частями «участвовавшей в операциях против Японии Советской армии».

Третий и четвертый раз (с.139) о Советской армии говорится, что части КНРА установили контроль над портом Рачжин и «некоторыми районами провинции Южная Хамгён» до высадки советских войск. Подразумевается, что советские войска просто вошли в районы, уже очищенные от противника доблестными бойцами Ким Ир Сена.

Пятое упоминание Советской армии на страницах «Истории ТПК» заслуживает особого внимания, так как это чеканная формула, отражающая официальную северокорейскую точку зрения на события августа 1945 года. На с.139–140 говорится: «15 августа 1945 года о безоговорочной капитуляции объявил японский империализм, по которому решающий удар нанесло всенародное и повсеместное активное сопротивление нашего народа, а также мощные удары Корейской народно-революционной армии и участвовавшей в операциях против Японии Советской армии».

Итак, политически правильная картина событий ясна: Японская империя рухнула под ударами Корейской народно-революционной армии при некоторой помощи «участвовавшей в операциях против Японии Советской армии» (выражаясь попроще: «мы тут японцев в блин раскатали, ну а русские нам немного помогли»). Показательно, что формулировка про «участвовавшую в операциях против Японии Советскую армию» повторяется в «Истории ТПК» дважды.

Такая позиция не означает, что участие советских войск в освобождении страны отрицается – их участие признается, но только в качестве вспомогательной силы. Поэтому в Северной Корее очень хорошо относятся и к советским воинским захоронениям, и к поставленным в первые послевоенные годы памятникам советским солдатам – в соответствии с официальной версией истории они были союзниками и внесли бесспорный, хотя и ограниченный вклад в победу. Прибегая к несколько вольным сравнениям, в этом нарративе советским войскам отводится примерно такая же роль, как Войску Польскому в советском и российском нарративе о Второй мировой войне.

СИЛЬНАЯ И НЕЗАВИСИМАЯ

В период с 1945 по 1948 год Северная Корея официально считалась зоной советской администрации. При советской помощи и под советским контролем в стране были заложены основы для создания социалистического государства, которое, как надеялись его создатели, будет дружественным СССР и отчасти подконтрольным ему.

Описание этих событий в «Истории ТПК» тоже достаточно забавно. На шестидесяти страницах, посвященных истории КНДР в 1945–1948 годах, Советский Союз упоминается ровно три раза.

Во-первых, упоминается присутствие в стране советских войск, причем в любопытном контексте. Поскольку в «Истории ТПК» утверждается, что Корею освободили воины Ким Ир Сена, у читателя может возникнуть вопрос, как на территории Кореи оказались советские войска, которые играли в победе над Японией лишь вспомогательную роль.

«История ТПК» на странице146 дает на этот вопрос вполне убедительный ответ: «Советские и американские части были размещены на территории Кореи под предлогом (курсив мой. – А.Л.) разоружения разбитой японской армии на территории соответственно к северу и югу от разделительной линии по 38-й параллели».

Кроме этого, в «Истории ТПК» мимоходом еще раз упоминается, что в Северной Корее в 1945–1948 годах присутствовали части Советской армии – но только в связи с тем, что, по мнению некоторых «низкопоклонников» (имеется в виду «низкопоклонство перед великими державами», то есть в данном случае перед СССР), это обстоятельство делало излишним развитие полноценных собственных вооруженных сил. Наконец, в «Истории» упоминается вывод советских войск из Кореи в декабре 1948 года.

Как легко догадаться, в «Истории ТПК» нет упоминаний о советской помощи, которая, как хорошо известно из многочисленных документов, в 1946–1947 годах позволила предотвратить вполне реальную угрозу голода и вспышки эпидемий. Вместо этого там много и пространно написано, как корейский народ под руководством вождя Ким Ир Сена полностью самостоятельно восстанавливал и развивал экономику страны и создавал свою уникальную политическую и социальную систему.

С другой стороны, авторы «Истории» активно рассказывают, как Корея помогала другим. Главными получателями корейском помощи в 1945–1950 годах выступают китайцы. «История» настаивает, что эта поддержка сыграла важную роль в победе китайских коммунистов в гражданской войне. Вообще тема поддержки Китая Кореей занимает в северокорейском нарративе важное место.

В действительности ситуация была прямо противоположной. Руководство китайских коммунистов после окончания гражданской войны в Китае в 1949 году решило перебросить в Северную Корею три «национальных» дивизии Народно-освободительной армии Китая, которые были укомплектованы этническими корейцами Китая. Эти дивизии были созданы, вооружены и обучены на территории Китая – Северная Корея не имела никакого отношения к их формированию.

Передача этих полностью боеготовых и опытных дивизий накануне вторжения на Юг и начала объединительной войны стала поистине королевским подарком для северокорейской армии. Одна из этих дивизий, Шестая пехотная (в девичестве – 166-я дивизия НОАК, армии Китайской компартии), собственно, и взяла Сеул в конце июня 1950 года.

Нетрудно понять, почему «История» так много говорит о якобы огромной помощи китайским коммунистам. Ее авторы хотят представить появление китайских армий на фронтах Корейской войны 1950–1953 годов как своего рода погашение китайцами их «политической задолженности».

События Корейской войны 1950–1953 годов тоже вызывают грустные ассоциации и явно нуждаются в радикальном переписывании. Как известно, Корейская война началась успешно для Северной Кореи: в августе 1950 года северокорейские войска контролировали 90% всей территории полуострова. Но после высадки американцев в Инчхоне в сентябре 1950 года северокорейская армия была полностью уничтожена, и только решение китайского руководства направить в Корею войска спасло Ким Ир Сена.

Начиная с ноября 1950 года в Корее операции на всех важных участках фронта велись вооруженными силами Китая, а северокорейские подразделения, в несколько раз уступавшие китайским силам по численности, размещались на второстепенных участках.

Однако на пятидесяти с лишним страницах «Истории ТПК», описывающих события Корейской войны, участие в боевых действиях китайских сил упоминается только три раза. Не сочли нужным упомянуть и о советской военной помощи, хотя прикрытие и войск, и промышленных объектов, и городов с воздуха обеспечивали советские истребители. Хотя сам факт присутствия советских летчиков в Северной Корее признается официально и иногда даже активно используется в рамках направленной на Россию публичной дипломатии.

Тем не менее в двухтомнике, цель которого – дать населению политически правильные представления об истории, о советских летчиках предпочли не писать. Как не написали там и о поставках в Северную Корею продовольствия, вооружений и боеприпасов из СССР.

ИСТОРИЯ В ВАКУУМЕ

В случае с Северной Кореей мы имеем дело с интересным и нетипичным примером «войн исторической памяти». Основными противниками в них выступают не геополитические оппоненты, а те силы, кого даже сейчас условно можно считать союзниками Северной Кореи – Россия и Китай. А уж во время описываемых событий они были не просто союзниками, а спасителями

Как видим, официальная история Северной Кореи не отрицает сам факт участия иностранных союзников, но их роль принижается почти комически. В то время как корейские силы представлены главными творцами истории, действия которых имели решающее значение.

Другая особенность северокорейского нарратива – это готовность полностью игнорировать факты, в том числе хорошо известные. Напоминаем, что главная победа – над Японией в августе 1945 года – в этом нарративе приписана силам, которые в действительности вообще не участвовали в боях.

Правда, острие этой исторической пропаганды направлено исключительно внутрь страны, и подчинена она в первую очередь решению внутриполитических задач. Северокорейские пропагандисты стремятся подчеркнуть особую роль основателя правящего дома, который у них превращается из скромного, хотя и храброго младшего офицера и полевого командира второго-третьего ряда, каким он был в действительности, в фигуру глобального масштаба.

Другая важная задача – подчеркнуть национальную самобытность, сформировать представление о том, что Корея и корейцы всегда были независимой силой, действовавшей на мировой арене по своему разумению и под руководством своих вождей.

Впрочем, если учесть, что нарратив стал формироваться в конце 1960-х, когда были живы многие ключевые участники описываемых событий, включая самого Ким Ир Сена, нельзя исключать, что некоторую роль в его формировании сыграли не только здравые политические расчеты, но и личные эмоции.

К счастью для руководства Северной Кореи, почти полная и уникальная независимость северокорейского официального историописания от фактов позволила переписать историю страны полностью – или, скорее, выдумать для себя и своего населения ту историю, которую они хотели бы иметь.

Конфликт между Индией и Китаем снова разгорается

По итогам переговоров между Индией и Китаем китайская сторона отказалась выводить войска со спорных участков на высотах Гогра, Горячих источниках, равнинах Депсанг и перекрестке Си-Эн-ЭН близ Демчока.

Китайские зенитно-ракетные батареи с дальностью полета 250 км, по-прежнему находиться близь территории Индии в Ладакхе.

В свою очередь Индия также ясно дала понять, что рассмотрит вопрос о деэскалации только в том случае, если китайцы откажутся от спорных территорий. Индийская армия также начала возвращаться на позиции летнего периода в Ладакхе и других горных районах вдоль Линии Фактического контроля. Усилено развертывание войск в Сахарном секторе, Центральном секторе и на северо-восточных границах.

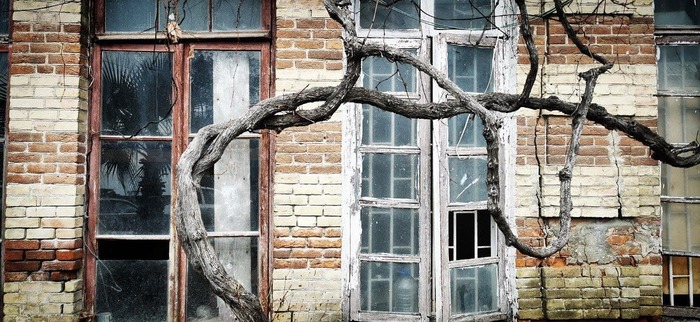

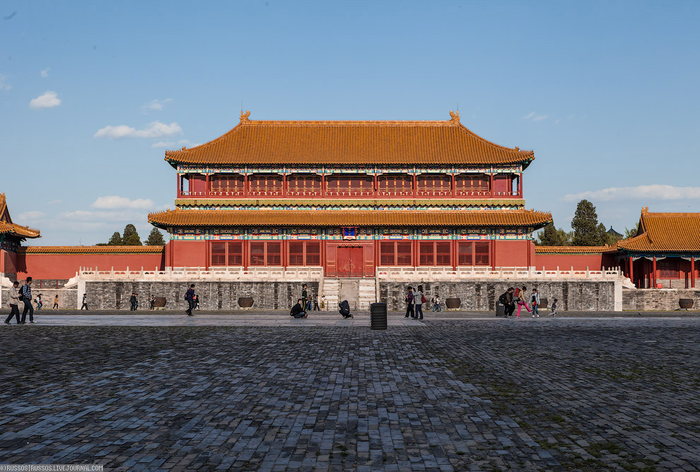

Пурпурный запретный город — самый большой дворцовый комплекс в мире

«Пурпурный запретный город» находится в центре Пекина. Самый обширный дворцовый комплекс в мире занимает площадь 720 тыс. кв.м. и имеет размеры 961х753 метров. Отсюда Поднебесной правили 24 императора династий Мин и Цин. Это первый из китайских объектов, занесенных ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества.

Первое, что бросается в глаза — очень много туристов. Наравне с Китайской стеной этот дворец — одна из самых популярных туристических достопримечательностей:

Поражает мастерство и трудолюбие китайских мастеров, которые строили и украшали этот Пурпурный запретный город:

Строился комплекс в 1406 — 1420 г.г. Общая площадь — 730 тыс. кв. м; дворцовый комплекс насчитывает 8707 комнат (по легенде — 9999).

В его возведении принимали участие миллион строителей и 100 тыс. других специалистов: мастеров резьбы по камню, дереву, художников и т. д. Таких бочонков там сотни:

Название его произошло из-за ограниченного доступа на территорию комплекса во время империи.

А эти каменные долины хочется заполнить водой и посадить какую-то зелень:

Пурпурный запретный город обладал уникальными для своего времени характеристиками. Например, во всём огромном дворцовом комплексе не найти ни одной печной трубы. С самого начала, после постройки, здесь была устроена система отопления, проведённая под полом жилых построек. Источники тепла находились за пределами построек, к которым были проведены подземные трубы, по которым и поступало тепло.

Наверное, отсюда и правили Поднебесной 24 императора династий Мин и Цин:

Пурпурный запретный город строился по указанию императора Чжу Ди, правившего под девизом «Юнлэ», который готовился перенести столицу из Нанкина в Пекин.

О, а вот это интересная штуковина. Между спальней императора и его «местом работы» проходит специальная дорожка, по которой он царственно ходил. Но на его пути был вот такой монолитный кусок с резьбой, по которому идти неудобно. Чтобы император находился по центру, придумали так: император залезал в носилки и его несли над этим монолитом:

В Пурпурном запретном городе проходили натурные съёмки художественного кинофильма «Последний император» (1987 г.) о жизни последнего царственного обитателя дворца.

Пурпурный запретный город. В этот цвет выкрашены многие архитектурные элементы строений и мощные стены, защищавшие от нападений. Но даже им не удалось в 1644 году спасти дворец от разграбления, а императора от гибели.

Дворец окружен стеной длиной 3 400 метров и рвом с водой, который называется «Золотая вода».

Трапеза — это святое. Культ еды в Китае

В Китае царит настоящий культ еды. Дабы проявить к тебе интерес, или просто поприветствовать — местные спрашивают не «как дела», «а поел ли ты?». Этот вопрос на первых порах меня даже раздражал. Как я понял после — фраза является чем-то типа заботы о человеке. Ведь если голоден — ты будешь прибывать в дурном настроении, да и вообще ослабнешь.

Знаменитые сладкие «хот доги». Впервые попробовав их в Пекине, доесть не смог))

Время обеда здесь по истине свято. Без нотки иронии, строго в полдень, китайцы прекращают заниматься абсолютно всем, и идут вкушать пищу. Кто заседает в кафе, другие в ресторане, третьи достают запасы из дома, а иные и вовсе готовят прямо на рабочем месте. И это в Поднебесной абсолютная норма, индукционная переносная плита есть у каждого.

Китайцы расслабляются после рабочего дня.

Как правило, после вкусной трапезы наступает полуденный сон. Уснуть за столом в офисе после ланча — так же обыденно, как и варить суп в холле здания. На многих предприятиях даже есть звонок-сирена, сигнализирующая о продолжении трудового дня, дабы все проснулись и вновь принялись за выполнение важных задач на благо страны.

А кому интересно — может посмотреть шоу фонтанов, которое проходит раз в месяц, и доступно каждому совершенно бесплатно. Во время шоу, дабы было веселее, ходят продавцы с едой на перевозных элктротелегах

Отдельно стоит отметить и курьерские службы. Работают они четко и слаженно. Можно быть уверенным, что обед будет доставлен точно в срок. Если же произошла заминка или задержка — как правило предложат бесплатный сок или скидочный купон на следующий заказ. Удобно, практично и бюджетно, будете всегда сыты за разумные деньги.

Китаянка демонстрирует кулинарные таланты

Ресторанный бизнес также имеет в Китае свои нюансы. Некоторые кафе открываются исключительно рано утром, дабы снабдить снедью ранних пташек-пенсионеров, которые в 7 утра уже обсуждают новости с друзьями. Другие же заведения функционируют только в обеденный перерыв — их клиенты «белые воротнички» или «работяги».

В любом случае в Китае вы никогда не останетесь голодным. Еда есть на любой вкус и кошелек, а ее изобилие поражает.

Про непосредственность китайцев

Подозреваю, что я очень «везучий», однако с «непосредственностью» китайцев в большинстве своем доводится мне встречаться именно в контексте туалетных тем. Возможно, мой воспаленный мозг воспринимает эти моменты «как что-то плохое», и на самом деле нам также нужно следовать правило «терпеть вредно», и «делай дела где хочешь».

На фото ниже типичная ситуация в общественном транспорте

Впервые с явлением — «если постучать в туалет, то обязательно сразу откроют» я столкнулся в публичном туалете, общим для мужчин и женщин в одном кафе. С удовольствием справляя малую нужду мне начали интенсивно тарабанить в дверь. Закончив дело и открыв — я увидел там китаянку, женщина явно не ожидала лицезреть иностранца. Поэтому немного впала в ступор, после чего зашла. Как мог повлиять стук на ускорение моих процессов — большой вопрос.

Спортсмены в Китае не парятся по пустякам. Спорт важнее всего.

Другой запомнившийся мне момент — небольшой офис, в котором я работал на пол ставки, вместе с молоденькими и симпатичными китаянками. Босс периодически нас навещал, и походу пялил одну из них. Но речь не об этом. В один из внезапных визитов он нам сообщил, что есть «большой клиент». мы едим возить его по шоурумам. Так как я единственный, кто говорит по-английски — сделка на мне.

Девки должны задобрить клиента, а китаец, собственно, решает прочие моменты — то есть получает бабки. На сборы нам пять минут. Разумеется, «на дорожку», я пошел отлить. Туалет был сделан чисто символический. Похоже, небольшое помещение обложили фанерными листами и повесили дверцу. То есть было предельно слышно что там, собственно, делается. И, в разгар процесса, к двери подошла китаянка, которая наверняка слышала мою струю, начала лепетать «Эндрю, Эндрю, Мистер Жанг уже наш ждет». Я вновь не понимаю, что она ожидала — что я выйду с «другом наперевес» или же, по ее зову моментально прекращу процесс.. Хотелось в тот момент обоссать все вокруг. Но, взяв себя в руки, я ответил: «сейчас, Джулия, я почти закончил, застегну ширинку и поедем». Этот ответ китаянку устроил. Выйдя из туалета, под одобрение всех компаньонов, мы направились в брутальный джип «Гранд Чироки», кожаный салон которого был, к моему недоумению, обтянут розовыми «майками».

Китай обвинил США в неподобающем обращении с делегацией в Анкоридже

ПЕКИН, 19 мар — РИА Новости. КНР обвинила США в нарушении протокола на встрече высокого уровня, которая проходит на Аляске, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на представителя китайской делегации на переговорах.

Мероприятия с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел Китая Ван И проходит в Анкоридже.

Накануне переговоры начались с резкой критики в адрес КНР со стороны Блинкена и Салливана, их собеседники дали на эти высказывания развернутый ответ.

Как отметил представитель китайской делегации, дипломаты из КНР прилетели в Анкоридж с «искренними намерениями» провести стратегический диалог с США.

Ранее США обвинили Китай в нарушении протокола, об этом писала Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации. Собеседник издания сказал, что «китайская делегация, похоже, приехала с намерением работать на публику, сосредоточившись на публичных театральных и драматических жестах, а не на сути дела». В материале также говорилось, что китайцы нарушили регламент, хотя американская сторона согласилась на короткие двухминутные заявления каждого высокопоставленного чиновника.

Отношения США и Китая остаются напряженными. У сторон взаимные экономические претензии. Кроме того, Вашингтон обвинял КНР в недобросовестном информировании о ситуации с коронавирусом. Китай, в свою очередь, недоволен вмешательством американцев во внутренние дела страны, в частности в отношения Пекина и Гонконга.

Оккупационная экономика нацисткой Германии

Начальник WiStab Ost Вильгельм Шуберт.

19 февраля 1941 года состоялось совещание высшего руководства нацистской Германии, на котором обсуждалась будущая оккупационная политика Германии на Востоке. На совещании присутствовали Адольф Гитлер, рейхсмаршал Герман Геринг, руководство OKH и OKW. В результате, генералу Георгу Томасу (OKW) было поручено разработать концептуальные основы для «Экономической организации Ost» (Wirtschaftsorganisation Ost). Организационная схема была утверждена Герингом уже 19 марта 1941 года. Главным органом «Экономической организации Ost» был определен «Экономический штаб Ost» (Wirtschaftsstab Ost). Начальником штаба был назначен генерал-лейтенант Люфтваффе Вильгельм Шуберт. Главными отделами штаба являлись отдел сельского хозяйства (La), армии (M) и экономики (W). Общая численность всего персонала организации составляла 18 000 человек гражданских служащих, солдат и офицеров.

В мае 1941 года в директиве экономического штаба “Ost” (WiStab Ost) была обозначена следующая концепция оккупационной политики Рейха на оккупированной территории Советского Союза:

«Россия под большевистской системой вышла из под влияния Европы, таким образом, нарушив европейское равновесие по разделению труда. Наша задача состоит в том, чтобы вернуть Россию в кооперационную европейскую систему, неизбежно разрушив современное экономическое равновесие в рамках СССР. Это ни при каких обстоятельствах не должно является сохранением прежней ситуации, а наоборот – полный отказ от прежней системы и включение экономики России в европейскую систему. Из этого следует неизбежное отмирание промышленности, как и большей части населения на субсидируемых территориях».

Отрывок из директивы WiStab Ost, отдел La от 23.5.1941:

«Из этого следует: выделение черноземных областей должно обеспечить для нас при любых обстоятельствах наличие более или менее значительных излишков в этих областях. Как следствие – прекращение снабжения всей лесной зоны, включая крупные индустриальные центры – Москву и Петербург…

Из всего этого следует, что немецкая администрация в этой области должна направить все усилия на то, чтобы смягчить последствия, несомненно, способного возникнуть голода и ускорить процесс натурализации. Необходимо стремиться к более интенсивному хозяйственному освоению этих областей в смысле расширения посевных площадей под картофель и другие важные для употребления высокоурожайные культуры. Но голод тем самым не удастся устранить. Несколько десятков миллионов человек на этой территории станут лишними и умрут или будут вынуждены переселиться в Сибирь. Попытки спасти это население от голодной смерти путем отправки туда излишков из черноземной зоны могут быть осуществлены только за счет ухудшения снабжения Европы. Они могут подорвать возможность Германии продержаться в войне и ослабить блокадную стойкость Германии и Европы. По этому вопросу должна быть абсолютная ясность».

Немецкий административный аграрный аппарат эксплуатации и учета.

Отделения и группы сельского хозяйства гражданской и военной администрации курировали целый круг задач. В министерстве Востока (министр Розенберг) имелось 4 отделения: аграрной и экономической политики, отделение учета, производства, управления и организации. В областных комиссариатах имелось только три отделения: учета, производства и персонала. Связующим звеном между населением оккупированных территорий и административными инстанциями являлось так называемое «Центральное торговое общество» (ZO). ZO было основано 27 июня 1941 года и должно было заниматься:

а) закупкой продуктов сельского хозяйства у населения,

б) перепродажей этих товаров в Вермахт и Рейх и в городские учреждения питания,

в) снабжение советского населения промышленными товарами,

г) снабжение продовольствием промышленных предприятий,

д) курирование сельскохозяйственных предприятий и предприятий переработки.

Главный офис ZO Украины имел еще отдел экономических служебных инстанций и деловое отделение имперских комиссаров. Вся эта организация имела огромные масштабы: примерно 500 000 советских рабочих и служащих было задействовано в ее функционировании (показатель на лето 1943 года (немцев/русских): рейхскомиссариат Остланд 725/70496, центральный район 496/14463, Украина 3299/433499). Партнерами ZO являлись немецкие компании аграрного экономического сектора и торговые компании. Уставной капитал ZO составлял 500 000 рейхсмарок (RM). Однако ZO работало не с собственным капиталом, а с кредитом в 300 миллионов RM. В августе 1943 года ZO имело долгов по кредиту в 126 миллионов RM.

Как же осуществлялась деятельность ZO на оккупированных территориях? Следует отметить, что немцы сохранили структуру советской системы заготовительных предприятий (Заготзерно, Заготскот и т.д.). Но на своих условиях. Хождение рубля на захваченных территориях было сохранено, однако имело курс 10 рублей за 1 марку. По нацистской программе деиндустриализации уже к лету 1942 года были уничтожены почти все молочные заводы, зерновые мельницы, были остановлены две трети других предприятий: маслобойни, винокуренные заводы и т.д. Особый акцент был сделан на закрытии предприятий маслобойни, так как планировалось весь урожай масляных культур вывозить в Рейх на переработку и на снабжение Вермахта.

Колхозы или отдельные крестьяне должны были выполнять нормы поставок продуктов, которые были утверждены экономическим штабом «Ост» (WiStab Ost) и министерством Востока. Для видимости речь шла о «закупке». Согласно указаниям упомянутых немецких инстанций, товары стоимостью до 1000 RM должны были оплачиваться не деньгами, а среднесрочными облигациями; если цена товара была выше 1000 RM, то следовало выдавать расписки в получении, которые якобы должны были оплачивать экономические команды. Фактически, крестьяне и колхозы почти ничего не получали за свою работу, за исключением части продуктов, которая разрешалась им к употреблению. В течение всего периода оккупации имелся огромный дефицит любой готовой продукции и промышленных товаров, так как немцы в занятых областях не хотели удовлетворять потребностей населения и допускать производство товаров в существенном объеме. Немцы также не желали решать эту проблему собственным экспортом товаров в оккупированные территории. Последствием этих действий являлась сильнейшая инфляция. Было запрещено проводить оплаты товаров имперской маркой (вплоть до пфеннига).

Ценовая политика складывалась совершенно неблагоприятным образом для производителя аграрной продукции. Например, немецкое Заготсзерно платило производителю всего 25 руб за центнер зерна (ржи). Это при том, что за центнер зерна министерство Востока платило 120 руб, Вермахт – 155 руб, а имперские импортеры даже 180 руб. (все еще ниже имперских цен на 59%). Однако из этих, например, 120 рублей, производитель получал, как указано выше, только 25 рублей, так как 20 руб. получало Заготзерно, 20 руб. платилось за обработку и финансирование розницы, 15 руб. получало управление, например, генеральный комиссар Минска, и 40 руб. получали земельные общества производства (при советской власти – МТС – машинно-тракторная станция).

Разница в цене Вермахта и цене имперских импортеров получалась, прежде всего, из транспортных и складских расходов, а также из так называемых «шлюзовых» прибылей для Рейха. Логичным итогом этой политики, кроме инфляции, явилось процветание черного рынка. Дальнейшие перспективы для восточных территорий вырисовывались в более чем мрачных тонах: уклад жизни на этих территориях превратился бы не просто в аграрный, а в исключительно отсталый характер натурального ведения хозяйства (по типу средневекового).

На схеме показаны оккупированные территории с зонами ответственности.

Дела с дисциплиной платежей Вермахта, ZO и экономических команд шли, мягко выражаясь, неважно. Часто реквизированная продукция оплачивалась экономическими командами или отдельными солдатами Вермахта невнятными расписками без указания сумм и объемов принимаемой продукции, или вообще без расписок. Продукция стоимостью ниже 1000 RM вообще оплачивалась редко. Кроме того, поставки ZO Вермахт оплачивал с опозданием. В апреле 1944 года главный офис ZO в Минске имел оборот 556 258, 00 RM, в то время как требования Вермахта составляли 3 451 909,27 RM. Очень часто ZO не проводило вообще никаких выплат крестьянам. Например, бюро ZO в Орше имело на счетах 2.21 миллиона RM на оплату закупочных цен. Весной 1942 года экономическая инспекция установила, что экономические команды должны были поставщикам «значительные суммы» за поставки осени и зимы 1941 года, примерно две трети от указанной выше суммы в 2.21 миллиона RM. Деньги за поставки не выплачивались потому, что целый ряд функционеров оккупационных администраций считали такую политику контрпродуктивной, что подтверждается армейскими интендантами и генерал-квартирмейстерами:

«Она [ZO] оплачивает поставки учитывая все существенные для ценообразования обстоятельства (место производства, качество, недостатки товара), а также учитывая потребность в деньгах поставщиков исходя из инструкций, по которым производитель должен получать только такое количество денег, которое позволяет ему достичь общего уровня жизни по России».

В этой связи следует упомянуть один характерный документ: в военном журнале (KTB) экономического отдела группы армий (WiKdo) в районе полевой комендатуры Полоцка 15.2.1942 зафиксированы комментарии крестьян по этому поводу: «Большевики имеют небольшое количество денег, но немцы не имеют ничего».

Смысл в поддержке подобной ситуации был в так называемых «шлюзовых прибылях» для Рейха. Шлюзовая прибыль – это пошлина, которая взималась со всех подобных сделок на оккупированных территориях и которая должна была покрывать военные расходы и устранять имперские финансовые долги. В конце июля 1941 года имперский долг вырос до суммы в 116 миллиардов RM и ежемесячно добавлял к этой сумме 4.3 миллиарда RM. Однако, «шлюзовые прибыли» были лишь одним из нескольких источников финансирования долгов: позже, на оккупированных территориях Советского Союза началась продажа промышленных предприятий немецким фирмам и компаниям (приватизация). Однако все это не оправдало высоких ожиданий. Маленькие производства, дешевые для инвестиций, прежде всего в сельском хозяйстве на 17% от цен в Рейхе, по большей части снова стали банкротами из-за «шлюзовых прибылей». Но и шлюзовые прибыли также не смогли обеспечить существенную финансово-экономическую разгрузку. Кроме того, задержки поставок имели место благодаря недовольству крестьян вследствие непредвиденных требований Вермахта по объемам поставок. В 1941 году при уборке урожая имелись особенно большие проблемы. На объемах урожая сказалась холодная весна, на возможностях уборки урожая сказались военные разрушения, недостаток горючего. После захвата БССР, в момент уборки урожая две недели длился полный паралич этого процесса, так как часть крестьян просто разбежалась по лесам, а часть ушла в эвакуацию. Немецкий аграрный управленческий аппарат прибыл на места слишком поздно и в слишком ограниченном количестве, чтобы по немецким стандартам устроить уборку урожая, транспортировку и хранение. Однако, прежде всего, колхозы просто не хотели выполнять утвержденные немцами нормы поставок. Как сообщала одна из полицейских рот на востоке Белоруссии, «колхозы по собственной инициативе отказываются убирать урожай». Однако, благодаря расстрелам во многих местах, почти нигде не было фактов задержки поставок. 16 октября начальник экономического управления Георг Томас резюмировал в своем KTB: «Примерно 60% урожая спасено для нас. Считаю, на следующий год удастся получить для нас также 60% урожая. Окончательная обработка и транспортировка возможна при применении военной силы. Так же насильственный забой скота…».

Генерал Георг Томас, начальник экономического управления OKW.

Источник — Рейнгард Рюрупа: Война Германии против Советского Союза 1941-1945. Берлин 1992. Издательство Argon-Verlag GmbH. с. 45.; WiStab Ost, Gruppe La, Wirtschaftspolitische Richtlinien für Wirtschaftsorganisation Ost, Gruppe Landwirtschaft v. 23.5.1941, im weiteren zitiert nach: 1MT, Bd. 36, S. 135-157. Verglichen mit zwei Originalen: einem in der Akte »Sammlung Richtlinien, Rundschreiben, Erlasse« von WiStab Ost, Chefgr. La, des RMO und der Geschäftsgruppe Ernährung des Beauftr. VJP (BA-MA RW 31/144).

Источник — Christian Gerlach: Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in Weißrußland 1941 bis 1944. Hamburger Edition; November 2000. S. 233-241. (Все ссылки на документальные источники информации даны на указанных страницах.)

Источник — Christian Gerlach: Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in Weißrußland 1941 bis 1944. Hamburger Edition; November 2000. S. 243-245. (Все ссылки на документальные источники информации даны на указанных страницах.)

Источник