- Список стран по производству ржи

- Страны-лидеры по производству ржи (2018 г.)

- Производство ржи по странам мира 2018 год

- ЛУЧШИЕ СТРАНЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РЖИ ЗА 58 ЛЕТ [ИНФОГРАФИКА]

- Найдены возможные дубликаты

- Как продвигается реставрация ДК Кирова. Состояние на апрель 2021г

- Муром: раньше и сейчас (Часть 7)

- Ответ на пост «В России резко растет эмиграция ученых»

- Приказы для Германской армии на Восточном фронте

- В России резко растет эмиграция ученых

- 50 лет прошло с момента запуска первой орбитальной пилотируемой станции «Салют»

Список стран по производству ржи

Список стран по производству ржи В списке представлена основанная на данных ФАО статистика стран, которые выращивали свыше 100 тысяч тонн ржи в 2016 году.

Источник данных: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (англ. Food and Agriculture Organization of the United Nation, FAO ) [1] .

| № | Страна | Произведено (тыс. тонн) | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||

| 1 | Германия  Германия Германия | 2 521 | 3 878 | 4 689 | 3 854 | 3 488 | 3 174 |

| 2 | Россия  Россия Россия | 2 970 | 2 131 | 3 360 | 3 281 | 2 087 | 2 541 |

| 3 | Польша  Польша Польша | 2 601 | 2 888 | 3 359 | 2 793 | 2 013 | 2 200 |

| 4 | Белоруссия  Белоруссия Белоруссия | 801 | 1 082 | 648 | 857 | 753 | 651 |

| 5 | Дания  Дания Дания | 294 | 384 | 527 | 678 | 772 | 577 |

| 6 | КНР  КНР КНР | 750 | 650 | 620 | 520 | 572 | 525 |

| 7 | Украина  Украина Украина | 579 | 677 | 638 | 478 | 391 | 392 |

| 8 | Канада  Канада Канада | 195 | 337 | 223 | 195 | 226 | 382 |

| 9 | США  США США | 161 | 176 | 194 | 183 | 292 | 342 |

| 10 | Испания  Испания Испания | 367 | 257 | 384 | 291 | 332 | 316 |

| 11 | Турция  Турция Турция | 366 | 370 | 365 | 300 | 330 | 300 |

| 12 | Австрия  Австрия Австрия | 202 | 205 | 235 | 233 | 171 | 188 |

| 13 | Латвия  Латвия Латвия | 64 | 124 | 76 | 114 | 160 | 141 |

| 14 | Чехия  Чехия Чехия | 119 | 147 | 176 | 129 | 108 | 104 |

| 15 | Швеция  Швеция Швеция | 126 | 140 | 142 | 174 | 149 | 101 |

| МИР | 13 070 | 14 506 | 16 661 | 15 243 | 12 996 | 12 944 | |

Производство ржи в 1990, 2000 и 2009 годах. Источник данных: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (англ. Food and Agriculture Organization of the United Nation, FAO ) [1] .

Источник

Страны-лидеры по производству ржи (2018 г.)

Лидером по мировому производству ржи в 2018 году является Германия – объем производства составил около 2,2 миллионов тонн. Немного отстает Польша – уровень валового производства составил 2,1 миллиона тонн. Замыкает тройку лидеров Россия с уровнем производства ржи в почти 2 миллиона тонн (17% от всего объема мирового урожая ржи):

- Германия – 2 201 тыс.тонн

- Польша – 2 167 тыс.тонн

- Россия – 1 916 тыс.тонн

- Китай – 1 045 тыс.тонн

- Беларусь – 506 тыс.тонн

- Дания – 482 тыс.тонн

- Украина – 394 тыс.тонн

- Испания – 388 тыс.тонн

- Турция – 320 тыс.тонн

- Канада – 236 тыс.тонн

- С.Ш.А. – 214 тыс.тонн

- Австрия – 177 тыс.тонн

- Чехия – 120 тыс.тонн

- Франция – 110 тыс.тонн

- Великобритания – 95 тыс.тонн

В сумме общемировой валовой сбор ржи в 2018 году составил 11,3 миллиона тонн.

Посевные площади ржи в России в 2018 году, по данным Росстата, находились на уровне 980 тыс. га, что на 17% (на 205 тыс. га) меньше, чем в 2017 году.

Самым активном регионом России по производству ржи является республика Башкортостан. Валовые сборы находились на отметках в 345 тыс. тонн (18% в общем производстве). За год сборы выросли на 8,5% (на 27 тыс. тонн).

Также достаточно активно занимаются выращиванием ржи такие регионы, как республика Татарстан, Оренбургская область, Саратовская область, Кировская область.

Занимаетесь ли вы выращиванием ржи? Как вы думаете, будет ли культура в дальнейшем востребована в России?

Источник

Производство ржи по странам мира 2018 год

Германия – 2 201 тыс.тонн

Польша – 2 167 тыс.тонн

Россия – 1 916 тыс.тонн

Китай – 1 045 тыс.тонн

Беларусь – 506 тыс.тонн

Дания – 482 тыс.тонн

Украина – 394 тыс.тонн

Испания – 388 тыс.тонн

Турция – 320 тыс.тонн

Канада – 236 тыс.тонн

С.Ш.А. – 214 тыс.тонн

Австрия – 177 тыс.тонн

Чехия – 120 тыс.тонн

Франция – 110 тыс.тонн

Великобритания – 95 тыс.тонн

Рожь – вторая по значимости злаковая культура после пшеницы. Предком культурной ржи является сорно – полевая рожь. Культурная рожь произошла в результате конкуренции между сорно-полевой рожью и пшеницей при совместном произрастании.

Лидером по мировому производству ржи в 2018 году является Германия – объем производства на этот период составил около 2,2 миллионов тонн. Немного отстает Польша – уровень валового производства составил 2,1 миллиона тонн. Замыкает тройку лидеров Россия с уровнем производства ржи почти в 2 миллиона тонн (17% всемирного урожая).

В сумме общемировой валовой сбор ржи в 2018 году составил 11,3 миллиона тонн.

Посевные площади ржи в России в 2018 году, по данным Росстата, находились на уровне 980,0 тыс. га, что на 17,3% (на 205,1 тыс. га) меньше, чем в 2017 году.

Самым активном регионом России по производству ржи является республика Башкортостан. Валовые сборы варьируются в пределах 345 тыс. тонн (18,0% в общем производстве ржи в РФ).

Также достаточно активно занимаются выращиванием ржи такие регионы как республика Татарстан, Оренбургская область, Саратовская область, Кировская область.

Любите ли вы ржаной хлеб, или предпочитаете пшеничный? Как вы думаете, будет ли рожь в дальнейшем востребована в России?

Источник

ЛУЧШИЕ СТРАНЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РЖИ ЗА 58 ЛЕТ [ИНФОГРАФИКА]

Инфографика, показывающая лучшие страны по производству ржи за период с 1961 по 2018 год.

Использовалась статистика Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН.

Найдены возможные дубликаты

почему у Швеции флаг как у Австрии?

Похоже, что в России даже производство ржи зависит от цены на нефть

Над пропастю поржи 😁

оооочень мееедленно. смотрел на 2ой скорости.

Хех. Лидируют страны, где едят рожь. Это неспроста.

причем производство падает, потому что больше начинают использовать пшеницу 🙂

С некоторых пор детям сложно объяснить, что такое репка и зачем дед ее посадил. Скоро «Над пропастью во ржи» станет такой же легендой?

а по гречке? по гречке то где?

Кто вообще так говорит «лучшие по производству ржи?»

Где сало, там и хлеб ржаной

Как продвигается реставрация ДК Кирова. Состояние на апрель 2021г

Дом Культуры имени Виктора Яковлевича Литвинова (в простонародье просто ДК Кирова) уже почти 2 года находится на реставрации. Решение о его временном закрытии было принято после того, как на ребёнка упала мраморная плита. Ребёнок после такого подарка судьбы, увы, не выжил. На момент нашего последнего посещения ДК, внутри уже активно велись работы по реставрации внутренних помещений. Со стен содрали старую краску, во многих местах поставили леса для реставрации отделки стен, мозаик и потолков. В изобилии были притащены кучи строительных материалов и минеральной ваты.

Несомненным плюсом во время посещения были открытые двери. Благодаря этому нам удалось без проблем обойти бабушку, которая сидит за мониторами видеонаблюдения и следит, чтобы никто из посторонних не попал на территорию. На самом деле, ДК Кирова является уникальнейшим объектом культурного наследия СССР. Несколько великолепных мозаик, с Лениным, в том числе, красивейший витраж в самом центре ДК на лестнице всё с тем же бессмертным дедушкой, огромный актовый зал с не менее огромной люстрой. Множество рисунков на стенах на тему технического прогресса и быта советского народа.

Очень надеюсь, что из-за реставрации вся эта красота не будет испорчена, как это часто бывает. Ну а мы, обойдя все самые интересные места, тихо и никого не потревожив покинули ДК, скрестив пальцы за его дальнейшую судьбу.

Спасибо за внимание!

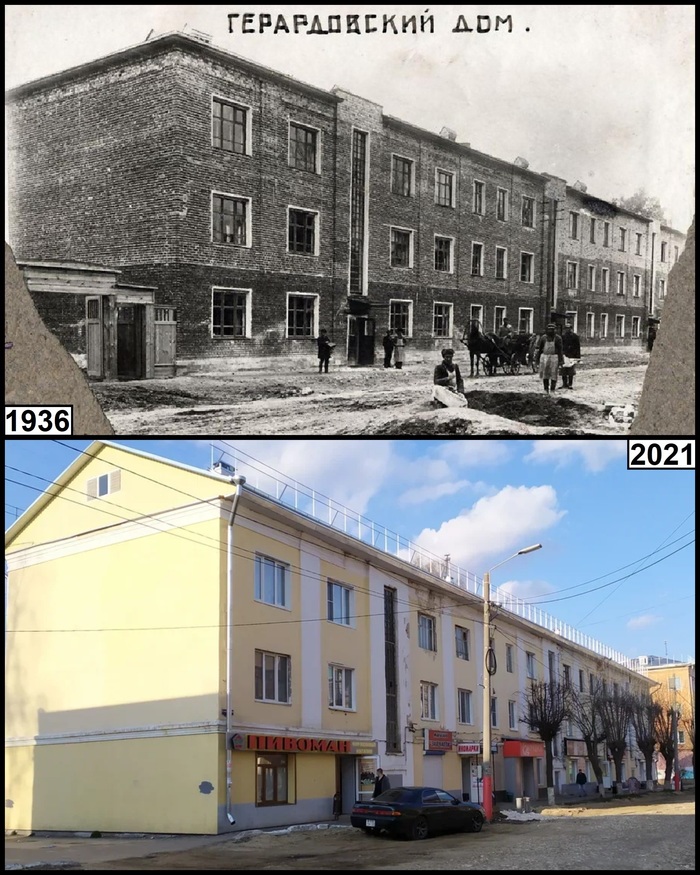

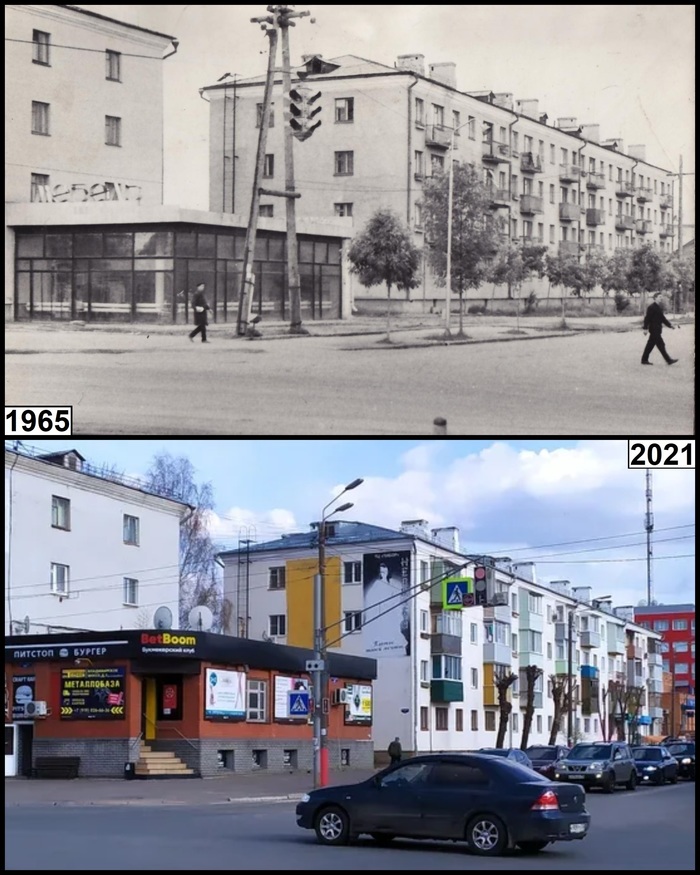

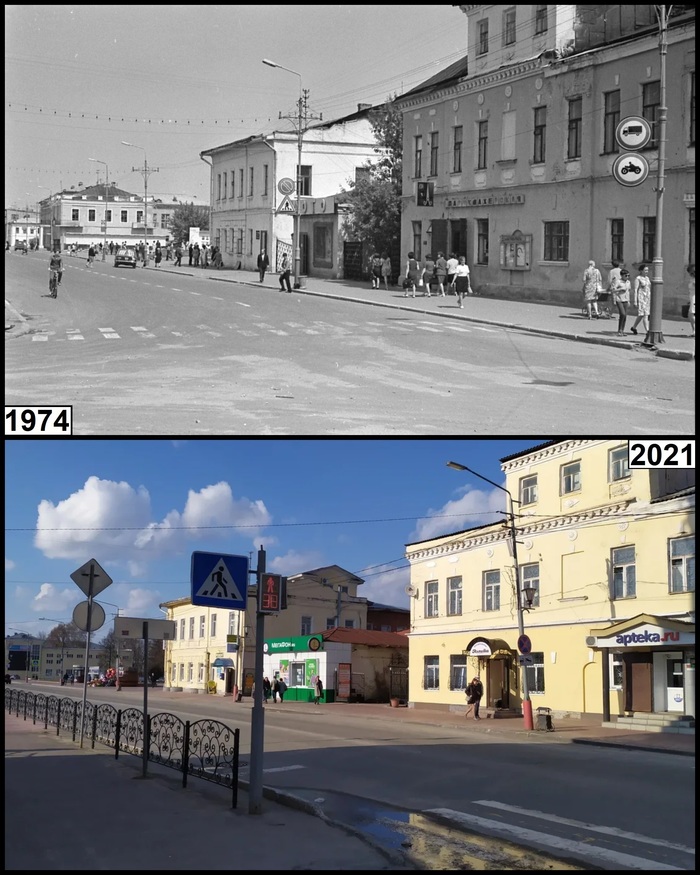

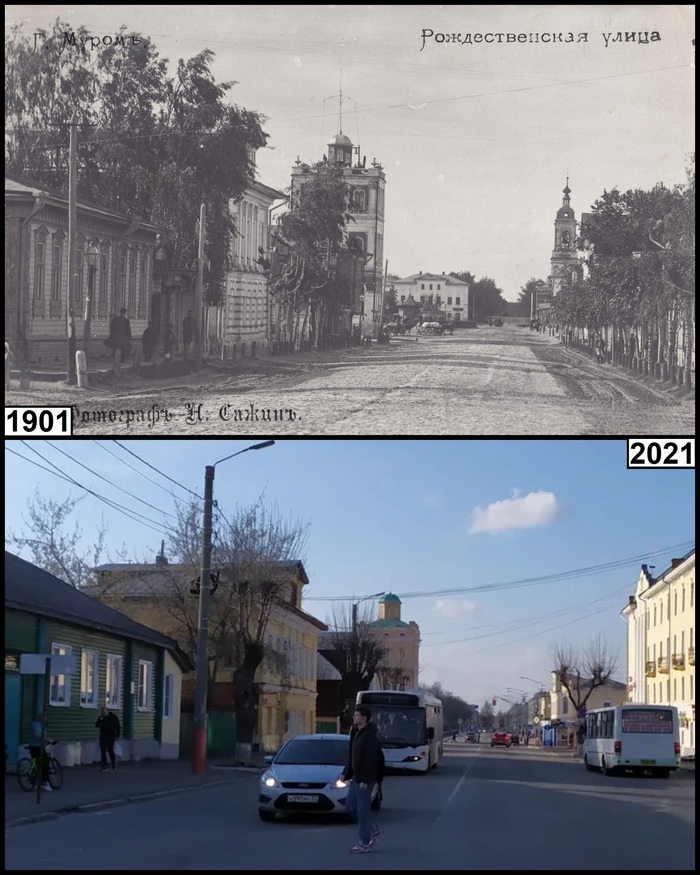

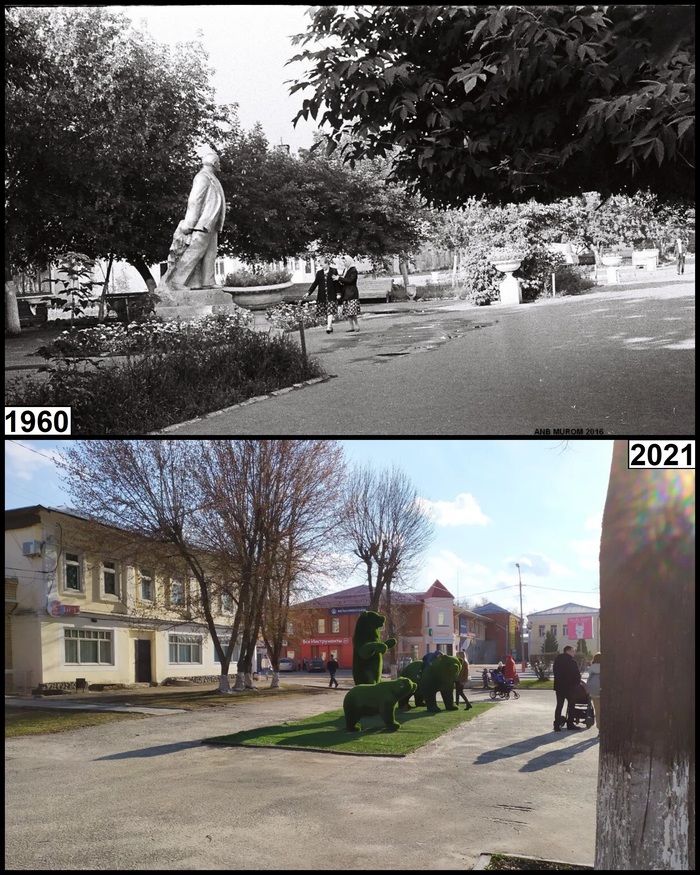

Муром: раньше и сейчас (Часть 7)

Всем привет! В данной статье я продолжаю сравнивать места со старых фотографий Мурома с этими же местами в 2021 году. Материал может быть интересен не только жителям города, но и обычным читателям, не бойтесь смотреть дальше 🙂 (Описание находится НАД фото)

1. Дом №47 по Советской улице

2. Улица Московская – дома 28, 30, 32

3. Государственная типография

Муромская типография была открыта 15 декабря 1918 года рядом со зданием, где размещалась редакция газеты «Муромский рабочий». С тех пор уже более 90 лет она не меняла местоположение, и по-прежнему здесь из-под пресса выходят местные печатные издания, газеты и бланки для предприятий.

4. Вид на Богородице-Рождественский собор

Богородице-Рождественский собор был главным православным храмом города Мурома, был построен в 13 веке.

В 1924 году собор был закрыт, а десять лет спустя его передали военному ведомству. В 1939 году начали разбирать стены 400-летнего храма. В настоящее время на месте соборного комплекса — городской парк имени Ленина («Окский»).

Вид на собор и реку:

5. Начало московской улицы

6. Начало улицы Куликова

7. Улица Ленина, у водонапорной башни

8. Водонапорная башня

В 1863 году по проекту инженера И.Е. Ержемского был построен городской водопровод. В то время даже в губернском центре Владимире водопровода еще не было. Средства на строительство водопровода и башни дал один из известнейших муромлян – Алексей Васильевич Ермаков, богатый купец и меценат, занимавший пост городского головы в 1862-1869 годах.

Сохранились воспоминания об открытии водопровода 26 августа 1864 года. Это было торжественное событие с традиционным молебном, крестным ходом, освящением воды и праздничной иллюминацией. Раньше за водой нужно было идти на Оку, на родники, которые находились на крутых склонах.

В 1930-х годах водонапорная башня была закрыта из-за несоответствия воды, проходившей через нее, санитарно-гигиеническим нормам.

Появившиеся на башне в 1974 году большие часы ежечасно исполняли мелодию «На Муромской дорожке стояли три сосны…». Проработали куранты недолго, их отключили из-за многочисленных жалоб горожан, которым мелодия мешала спать.

С 2008 года в башню снова поступает вода из артезианской скважины.

9. Рождественская улица (улица Ленина)

В сквере расположен монумент Жертвам политических репрессий и действует летнее кафе.

10. Дом №33 по Вознесенской (советской) улице

Фотоателье К.З.Микуцкого. Снесено в феврале-марте 1991 г.

11. Рождественская площадь (Сквер Ермакова)

Торжественное открытие сквера и памятника первому градоначальнику Алексею Ермакову (построил водопровод) состоялось 27 октября 2012. Основной финансовый вклад (всего собрано 987 тысяч рублей) сделали муромские предприниматели, часть денег внесли непосредственно сами горожане. А городской бюджет не был затронут.

12. Сквер на Московской улице

13. У входа в парк ЗиО

Ныне парк «Молодежный». Так он назван после реконструкции в 2015 году.

14. Церковь Николая Чудотворца

Церковь находится в селе Старые Котлицы Муромского района.

В писцовых книгах 1629-1630 годов на погосте Старые Котлицы значится деревянная церковь во имя святителя и чудотворца Николая. В современном виде церковь была построена в 1867-1879 годах. Храм был закрыт в 1930-х годах. В конце 1990-х годов храм был передан верующим и восстановлен.

Благодарю за внимание!

Если Вам было интересно — буду рад подписке 🙂

Другие статьи из этого цикла:

Ответ на пост «В России резко растет эмиграция ученых»

Ок, а теперь взглянем на этот вопрос с другой стороны.

Итак, по таблице госстата о выпускниках 2017-2019 годов, 61% из них учились на юристов, управленцев, спортсменов, психологов и прочих ландшафтных архитекторов и литературоведов. (архив за 2020 год)

По данным Минобра, их еще больше — 64%.

Таким образом, только треть наших студентов получают какое-то реальное образование, которое позволяет на самом деле если не двигать, то хотя бы поддерживать в работоспособном состоянии научно-технический потенциал страны, включая сюда лечение людей, сельское хозяйство и легкую промышленность как витально критичные. Ну ок, прибавим сюда педагогов — будет чуть больше трети. Количественно это около 600 тыс., причем какая-то их часть. процентов 20-25, в итоге по специальности работать не будет.

Это ничтожно мало.

Ситуация с уровнем науки в нашей стране конечно ужасная, это факт. Но она в конце концов говорит скорее о дальних перспективах. А вот нехватка грамотных инженеров, врачей, энергетиков и агрономов может нам аукнуться уже лет через 20-30 самым натуральным апокалипсисом. Мы тут не в Оклахомщине, у нас без инженерных сетей и агротехнологий будет тупо холод и голод.

Я тоже считаю, что науке надо много денег и мало бюрократии. Но сегодня критичнее все-таки более приземленные потребности общества, и вот то, что и на них забивают власти, мне кажется признаком намного более угрожающим.

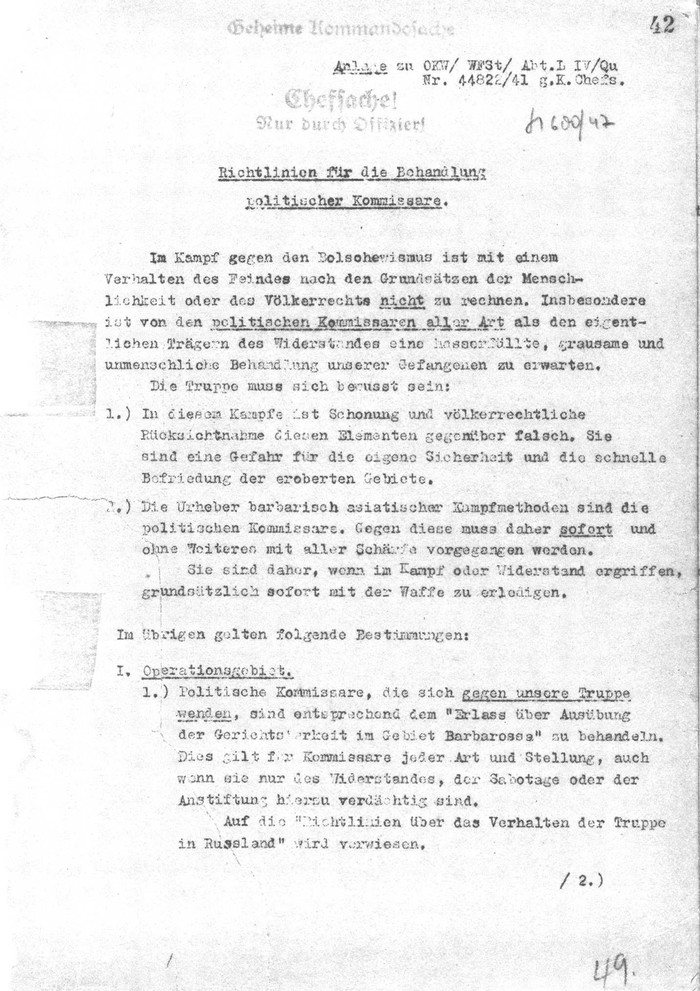

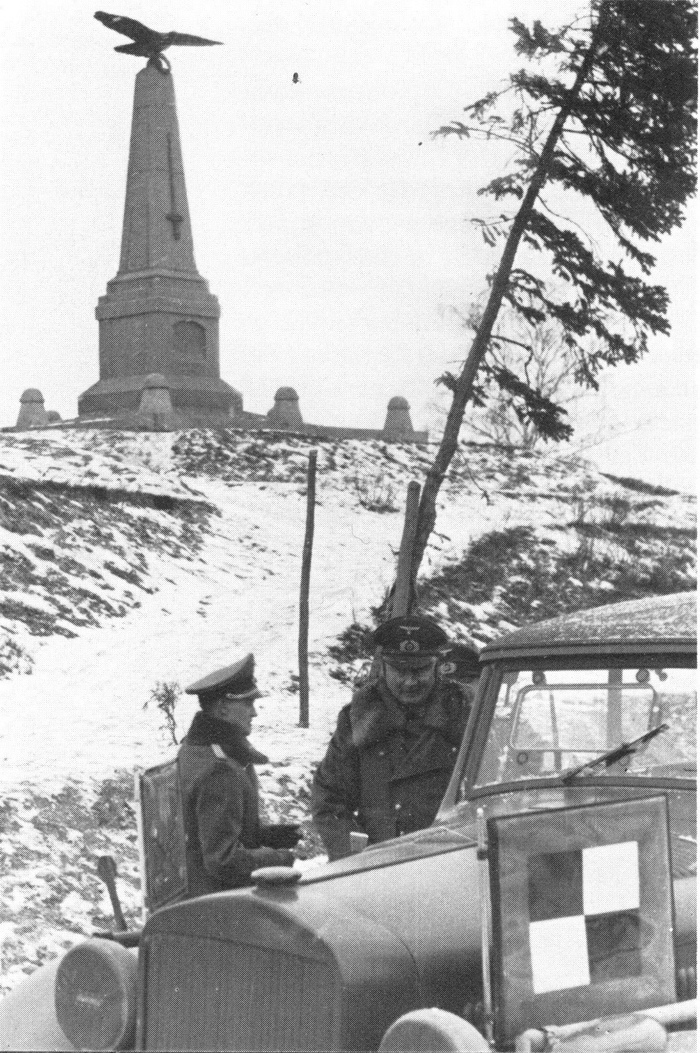

Приказы для Германской армии на Восточном фронте

Преступный «Приказ о комиссарах». Немецким историком Феликсом Рёмером сегодня установлено, что по подтвержденным документами данным, количество убитых политработников РККА по этому приказу составило 2252 человека. Это те данные, которые имеются на сегодняшний день в обнаруженных архивных документах. Но была масса незадокументированных казней. Скорее всего, реальное число расстрелянных больше в несколько раз. На фото — наш политрук, взятый в плен 1 июля 1941 года.

Но вернемся к приказу. Вот несколько пунктов из него:

«В борьбе с большевизмом на соблюдение врагом принципов

гуманности или международного права рассчитывать нельзя!

Особенно жестокого и диктуемого ненавистью бесчеловечного

обращения с нашими военнопленными следует ожидать от вся-

кого рода комиссаров, этих подлинных носителей сопротивления.

Войска должны осознавать следующее:

1. В нынешней войне пощада этим элементам и соблюдение в

отношении их международных правил неуместны. Они представляют собой угрозу нашей безопасности и быстрому освобождению нами населения захваченных областей.

2. Политические комиссары инициаторы варварских азиатских

методов ведения войны. Поэтому против них следует немедленно и без всяких задержек действовать со всей беспощадностью. Если же они оказывают вооруженное сопротивление, следует немедленно устранять их силой оружия. В остальном действуют следующие положения.

I. Во фронтовых областях.

1. Обращаться с действующими против наших войск политическими комиссарами согласно “Указу о военной подсудности в районе “Барбаросса”. То же самое относится к комиссарам

всех видов и должностей, даже только подозреваемых в сопротивлении, саботаже или подстрекательстве к ним.

2. Опознать политических комиссаров можно по особому знаку различия — красной звезде с вытканными на ней серпом и молотом на рукаве. Их надлежит немедленно, то есть прямо

на поле боя, отделять от всех остальных военнопленных. Это

необходимо, чтобы лишить их всякой возможности оказывать влияние на взятых в плен солдат. Комиссары в качестве солдат не признаются; никакая международно-правовая защита к ним не применяется. После произведенной сортировки их надлежит уничтожить.»

Пленный советский политрук.

Время съемки: 01.07.1941

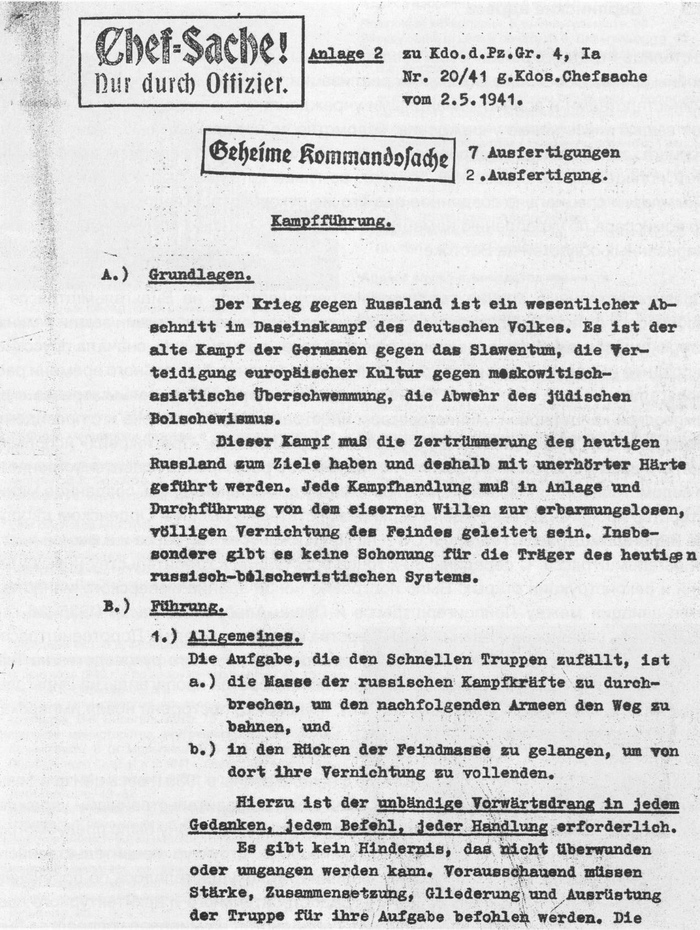

Приложение №2 к инструкции по развертыванию и боевым действиям по плану «Барбаросса» для 4-й танковой группы (генерал Хёпнер) от 2.5.1941 г. относительно характера ведения войны:

«Война против России – один из важнейших этапов борьбы за существование немецкого народа. Это древняя битва германцев против славянства, защита европейской культуры от московитско-азиатского нашествия, оборона против еврейского большевизма. Цель этой войны – разгром сегодняшней России, поэтому она должна вестись с небывалой жестокостью. Каждая боевая операция и в планировании, и в ее проведении должна осуществляться с непреклонной волей к беспощадному тотальному истреблению противника. В особенности никакой пощады по отношению к представителям русско-большевистской системы».

Командующий 4-й армией генерал-фельдмаршал фон Клюге 29 июня 1941 года издал приказ, по которому предписывалось расстреливать всех взятых в плен женщин-военнослужащих РККА. В тот же день этот приказ был передан 7-му армейскому корпусу, а 286-я охранная дивизия 1 и 2 июля подтвердила получение приказа. Однако, видимо, некоторые офицеры в OKH одумались и уже 3 июля в 286-я охранная дивизия получила приказ, отменяющий приказ фон Клюге от 29-го июня. Этот случай показывает настроения некоторых немецких генералов, которые старались переплюнуть даже «Приказ о комиссарах». На странице книги швейцарского историка Кристиана Герлаха даны подробные сноски на этот документ с архивными номерами хранения Бундесархива.

В России резко растет эмиграция ученых

С 2012 года в 5 раз (с 14 до 70 тысяч человек) увеличилось количество ученых и высококвалифицированных специалистов, уезжающих из России, — сообщил главный ученый секретарь РАН Н.Долгушкин. По его словам, только за последние три года число ученых в стране сократилось на 30 тыс. В итоге Россия не может выполнить показатели нацпроекта «Наука», который ставил задачу увеличить число специалистов за три года на 35 тыс. человек

Сейчас Россия — единственная из развитых стран, где несколько десятилетий подряд сокращается число ученых. В 1990 году Россия занимала первое место в мире по числу ученых, но с тех пор их количество снизилось с 992 тыс. до 348 тыс. Еще три года назад РФ находилась на 4 месте в мире по количеству исследователей. Сегодня она находится на шестом — уточнил академик.

Как считает академик Долгушкин, есть три главных риска для российской науки: недостаток финансирования, отсталая инфраструктура и самый главный — «кадровый, интеллектуальный потенциал».

50 лет прошло с момента запуска первой орбитальной пилотируемой станции «Салют»

Важная дата в истории освоения космоса. В этот день 50 лет назад произошел один из прорывных моментов, в Советском Союзе запустили первую в мире пилотируемую орбитальную станцию «Салют». Новый тип космического аппарата сделал возможными длительные полеты и изменил представление о комфорте для космонавтов на орбите.

Нам космос словно дом родной. Ровно 50 лет назад у человечества появился не просто тесный корабль на орбите. Огромная станция со всеми удобствами, научным оборудованием и возможностью длительных полетов. Название словно приветствие звездам «Салют»!

Не удивляйтесь, буквы не перепутали. Да, на самом деле на первой орбитальной станции в истории было написано «Заря», так ее сначала и планировали назвать. Но только на Байконуре выяснилось, название-то занято!

– Одна из причин, что первый китайский спутник носил такое название «Заря» или же позывной Земли был «Заря», чтобы не путаться, значит, назвали «Салют», – рассказывает Игорь Маринин, академик Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского, заместитель главного редактора журнала «Русский космос».

В атмосфере секретности 70-х о таких деталях, конечно, не разглашалось. Как и не была известна настоящая история появления станции. Идея проекта принадлежала конструктору Владимиру Челомею. Но изначально он планировал создать станцию военного назначения. Она называлась «Алмаз», должна была заниматься разведкой, а на борту огромная пушка.

– Оружие не было предназначено для нападения, дело в том, что форпост — это значит наблюдательный пункт, где постоянно дежурят космонавты, ведут разведку. На них могли напасть, – продолжает Игорь Маринин, академик Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского, заместитель главного редактора журнала «Русский космос».

Позже эту идею все-таки реализуют, а пушку даже успешно испытают в космосе на «Салюте-3». Второй, третий и пятый «Салюты» как раз были теми самыми станциями военного назначения, «Алмазами», но для секретности это название не разглашали. В самом же первом «Салюте» от идеи Челомея остались только корпуса. После полета американцев на луну, ответ СССР должен был быть быстрым и впечатляющим. Решено было использовать корпуса, изготовленные на заводе имени Хруничева, и начинить их оборудованием кораблей «Союз» КБ Королева.

– Все это закрутилось очень быстро, работали непрерывно, от момента принятия решения до запуска ушло 14 месяцев. Сейчас эти сроки трудно кому-то сказать, что это возможно. А на самом деле, это было возможно, – рассказывает Сергей Шаевич, директор программы МКС Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева

«Салют» — это спорт. Впервые в на орбиту была доставлена беговая дорожка. После первых долговременных полетов на «Союзах» у космонавтов сильно ухудшалось здоровье. Мышцы в невесомости практически атрофируются. Поэтому, если ты хочешь построить свой первый орбитальный дом, спортивный инвентарь жизненно важен.

Космонавт Александр Александров также работал еще на запуске первого «Салюта», какое оборудование нужно в космосе, а какое нет, на все это ушли годы опыта, пробы, ошибки, опасные ситуации в негостеприимном космосе: «Были случаи, когда экипаж докладывает — запах дыма, мы не понимаем, что делать, но дым идет из-под доски приборной, что делать? Мы даем команду, прежде всего, все отключить как обычно. Выдернуть пробки. Вот так приходилось бороться, отключали, какую-то научную аппаратуру, если она не была готова».

На «Салют-7» Александров уже отправится сам. Станция станет по-настоящему долговременной, экспедиции по 200 суток, разработанная система фильтрации воды, выработка кислорода, возможность принимать грузовые корабли. Позже модуль, который сначала назывался «Салют-8», станет базовым блоком станции «Мир».

Источник