За далью даль путешествие во времени

В «мы с тобой» входит и несколько путников, других персонажей — участников этого путешествия, этого разговора, воспоминаний-размышлений. Целая движущаяся галерея людей. Твардовский умеет наметить такие персонажи иногда одним-двумя штрихами в одной-двух строчках: «. старичок научный,// Сквозной, как молодой сморчок». Или «. лысый творческий работник,// С утра освоивший буфет». А некоторые персонажи обрисованы целой серией деталей, поведенческих сравнений, языковых жестов, например, некий «майор» или пара молодоженов, едущих в Сибирь на работу из Москвы. Персонажи иногда имеют собственные самостоятельные жизненные судьбы и приметы, как и эти молодожены или (в еще большей мере) встреченный «друг детства». Это, конечно, уже не персонажи какого-то лирического цикла или даже лирической поэмы, это персонажи повествовательной реалистической поэмы, даже повести в стихах, с чертами квазидокументальности (что уже одно резко отличает поэму Твардовского и от «Странствований Чайльд-Гарольда», и от любой традиционной лирической поэмы, и тем более от любого лирического цикла). Но все они так или иначе включены в историю авторского путешествия, путевого дневника, авторского рассказа-разговора о самом себе, с самим собой, с читателями и со своими персонажами, и повествование растворено в лирической мысли.

В число персонажей входит и обобщенная историческая фигура-портрет, и некоторые условные фигуры,— как отщепившийся от авторского «я» и временно поселившийся на свободной полке в том же купе его «внутренний редактор», и еще более условная сказочно-символическая фигура, как «старушка» Смерть. Черты личностей приобретают и некоторые сквозные детали-метафоры, даже словесные символы, как, например, центральный ключевой образ-символ «дали», который выступает местами в поэме и как сверхличный персонаж, Даль.

Но эта сверхличность, в своей собирательной неповторимости, существует и объективно, как дали огромной страны, как дали ее времени, путей, истории, как дали памяти (автора, народа в целом, ряда персонажей), как даль идеального внутреннего начала личности автора я вообще человеческой личности и как подчас некое скрытое отдельное существо, указывающее, направляющее или просто присутствующее, существующее в форме своего отражения в авторской личности и ее рефлексии. Такие же сверхперсонажи — Дорога, Жизнь, Время.

Все персонажи — и быта, и Бытия — очень разноплановые и разномасштабные. Но они объединены в одной конкретной, вполне бытовой в своей конкретности общности— этой дороги, пути, этого купе, этих встреч на дороге, этих встреч на ангарской новостройке. Как и в стихотворениях «Дорога» (1937) и в, почти одновременном окончанию поэмы, «Дороге дорог» (1959), объединены и условный, символический, и конкретный, «бытовой» путь: транссибирская магистраль — это и обобщенная, символическая дорога многих дорог, тысячи путей и тысячи путников, как это мы видели уже в «Стране Муравии»; здесь еще более обобщенная, многоликая, многопутная и вместе с тем гораздо более сосредоточенная, сжатая в одном хронотопе и, так сказать, повернутая внутрь самого авторского «я», как и ее путника, и создателя. Хронотоп — самый тесный по сравнению со всеми предыдущими поэмами Твардовского. Даже как бы три хронотопа в одном. В десять суток вложены, как подчеркивает сам автор, не только многие десятилетия многих путей и судеб различных людей и всей страны, но и десять лет пути самой поэмы, процесса ее создания.

А сколько дел, событии, судеб,

Людских печалей и побед

Вместились в эти десять суток,

Что обратились в десять лет!

Таким образом создается необычная структура художественного времени. Различные его размерности, масштабы, различные скорости его движения, различные пласты его исторической конкретности и психологической наполненности накладываются друг на друга, совмещаются друг с другом, поворачиваются разными сторонами в совместном движении одного непрерывного авторского высказывания, беседы-рассказа; сливаются путешествия в пространстве и времени, включая и время своей памяти, как это подчеркивает и сам поэт:

Есть два разряда путешествий:

Один — пускаться с места в даль;

Другой —сидеть себе на месте,

Листать обратно календарь.

На этот раз — резон особый

Их сочетать позволит мне.

Поступательное движение в пространстве в другом месте поэмы сопоставляется и с поступательным движением во времени, «навстречу стрелке часовой», чему дается и дополнительное «физико-географическое» обоснование (переход в более ранние времена суток при движении на восток), — и с обратным движением во времени, перелистыванием календаря памяти в обратном порядке. И все-таки в этом обратном движении через память — и с поступательным движением времени всей страны, народа, автора по дороге истории. Таким образом совмещаются и разные направления времени в одном направлении одного движущегося хронотопа. В ходе поэмы чередуются или накладываются друг на друга также разные скорости времени и его остановки, задержки. Самая длительная связана с непосредственной целью поездки, посещением стройки плотины на Ангаре в завершающий момент. И более короткие задержки, которые, однако, включают в себя длинный путь памяти, как мимолетная встреча с другом детства на одной из станций. И, наоборот, резкие ускорения времени, в ходе многих путевых разговоров или просто наблюдений из окна движущегося поезда. Эти пульсации времени и места, в их совместности, связаны с определенной структурой поэмы, ее динамикой и принципом совмещения разных времен в одном. «И вот семнадцать лет разлуки// И этой встречи пять минут!» Л. Турков обратил внимание на то, что он назвал «относительностью времени» в поэме. Можно добавить, что это относительное время неотделимо от его носителя: у каждого события, у каждого человека есть свое время, своя скорость времени и свои часы. Такое художническое время согласуется с новыми представлениями о времени и в науке XX века. Но есть и еще дополнительная черта художественного времени Твардовского, ясно проявившаяся в этой поэме: совмещение пяти минут и семнадцати лет, десяти суток и десяти лет в одном и том же хронотопе одного или двух людей, одного момента их жизни, их общности. Это уже не предусмотрено самыми «безумными» трактовками времени современной физикой или биологией. Но это также отвечает новой структуре художественного и научного мышления, всего мышления человека XX века, когда в самой действительности не раз парадоксально, даже катастрофично совмещались и совмещаются разные времена. Для сдержанности художественного мышления Твардовского характерно все же, что эти совмещения в основном не выходят за рамки сравнительно короткого исторического периода, длительности одной человеческой жизни.

Диалектика времени и пространства в поэтической ткани «За далью — даль», принцип пути в этих его новых формах, как и в других поэмах, совмещается с принципом единства дороги и дома, который проходит через все его творчество, на что не обращалось внимания исследователями поэмы, но на что указывает сам поэт с первой ее главы:

Малый дом со мною,

Что каждый в путь с собой берет.

А мир огромный за стеною,

Как за бортом вода, ревет.

И дальше в этой же главе образ малого дома грандиозно расширяется: «Но, люди, наше счастье в том,// Что счастья мы хотим упорно,// Что на века свой строим дом,// Свой мир живой и рукотворный». Огромный мир за стеной вагона, мир пути и всего, что окрест пути, превращается в упорядоченную новую общность, устойчивый на века дом. Это сверхдом человека, дом счастья — «Он всех людских надежд оплот». Счастье состоит в упорном стремлении к нему, в упорном совмещении дома и дороги, пути и строительства. Такое совмещение совпадает с основами жизни на земле, борьбы жизни со смертью: «Его ли смерти мы уступим?» Здесь идет речь и о конкретной борьбе с угрозой новой войны, о борьбе за мир в двух значениях этого слова, но есть и более расширительный смысл всех надежд, всех «веков» пути человека на земле.

И опять особую роль играет память. Вся первая глава, самое начало пути насыщено памятью войны, пережитых «мук» народа на его исторической дороге, подвига и войны и труда («Народ — подвижник и герой»), а дальше в поэме возникает память и о других пережитых народом муках. И за сценой уже с первой главы возникает память о прошлой жизни авторского «я». Включается сразу же и другой главный мотив поэмы — разговор с «людьми» («О, люди»). Это — общий и главный собеседник, и дальше в ходе поэмы он расчленяется на различные другие общности и отдельных персонажей. Но разговор с людьми это и есть разговор с временем, с природой, со всей жизнью на земле.

Соответственно сразу же, в увертюре Дом у дороги и на дороге превращается в Дом самой Дороги — и в прямом, и в переносном смысле. Зародыш этого движущегося дома мы видели и в предыдущих поэмах; но ни телега Моргунка, ни воинский дом, с которым движется Василий Теркин, это еще не было то, чем теперь становится это купе, этот «друг-вагон», возникающая в самой дороге временная человеческая общность, это движение в самой дороге вместе с ней и всей Москвы («Москва в пути»), даже всей страны, и малого и большого мира, краткого времени и самой истории. В ходе поэмы новое соотношение дома и дороги разворачивается в новую систему образов-символов, расширяющейся вселенной основного ключевого образа.

В отличие от «Василия Теркина», но в некоторой перекличке со «Страной Муравией», вновь возникает мотив добровольного ухода из уже обжитого дома в новую дорогу. Тогда, во время войны, уход был вынужденным, и путник через войну шел к своему исходному родному дому, и только по-светлому вспоминал свой первый юношеский уход из отчего дома, когда его «позвала дорога в даль». Здесь он уходит из своего нового московского угла, и уход менее светлый, более внутренне трудный, но в конечном счете — и к новому просветлению, открытию и далей своего дома, далей собственной души. И приходит к выводу, «Что в жизни много всяких далей, // Сумей одной не пренебречь». Но только через множество новых далей открывается и та одна, которой не надо пренебрегать, как не надо пренебрегать и самой дорогой. И в конце путешествия-поэмы «К концу дороги» говорится:

Сто раз тебе мое спасибо,

Что изо всех дорог

Мне подсказала верный выбор

Дороги этой на восток.

И транссибирской магистралью,

Кратчайшим, может быть, путем

Связала с нашей главной далью

Мой трудный день

Тут — не только единство пространства и времени в этом пути, но и реальная сложность этого единства, трудности текущего времени — «дня» и новое обретенное чувство «легкости» дома. И проблема — опять! — выбора пути. К «главной дали» дороги дорог.

А раньше в ходе поэмы подчеркивалась и связь между пафосом исходного дома, и пафосом «новоселья»: «Я рад любому месту в мире,// Как новожил московский тот,// Что счастлив жить в любой квартире,// Какую бог ему пошлет» («В дороге»). В другом месте говорится и о том, как обживается новоселье новожилом, «Когда любовь пройдет проверку // И обживет свой новый дом» («Москва в пути»). Это то будущее, на которое дают надежду два попутчика-молодожена в малом мире этого купе. Но вспомним, что и раньше всегда жила у Твардовского неразрывная связь «дома» и «семьи», а в семье главным связующим была и есть любовь, взаимная самоотдача, предельная человеческая общность, гимн которой был пропет и в поэме военного времени «Дом у дороги». Здесь дом сам отправился в путешествие, вместе c ним семья и любовь, но есть надежда, даже вера, что она выдержит эту проверку и создаст себе новый дом новоселов.

Источник

Твардовский, «За далью — даль»: краткое содержание, главные герои, анализ

«За далью — даль» Твардовского, краткое содержание которой приведено в этой статье, известная послевоенная поэма знаменитого советского литератора. В этом произведении автор осуждает Сталина.

Создание поэмы

Поэма «За далью — даль» Твардовского — краткое содержание позволяет получить полноценное представление о сюжете — была написана в разгар хрущевской оттепели. В ней автор размышляет о ходе времени, долге и ответственности художника, жизни и смерти.

Глава «Так это было» практически целиком посвящена культу личности Сталина. А также тем последствиям, к которым привела такая государственная политика. В главе «Друг детства» рассказывается о реабилитации людей, которые были незаконно осуждены в годы репрессий в Советском Союзе.

Твардовский в этой поэме наиболее ярко представил свою идею державности. В то время идея была весьма популярной, но многие придерживались культа сильного государства. Твардовский же не связывает этот культ с каким-либо конкретным государственным деятелем или конкретной формой правления. Такая точка зрения помогла ему стать своим в среде поклонников Российской империи.

Краткое содержание

Твардовский «За далью — даль» (содержание кратко пересказывается в этой статье) писал в период с 1950 по 1960 годы. Само произведение относится к лирическому жанру, при этом имеет очевидный эпический уклон.

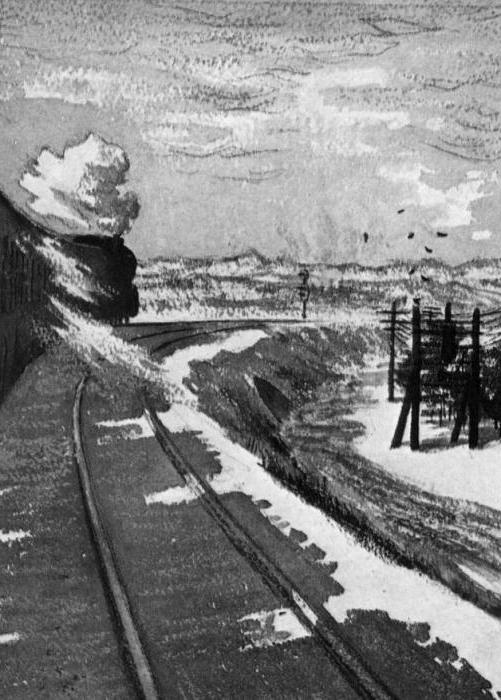

Основной сюжет поэмы вращается вокруг темы дороги. Лирический персонаж отправляется в путь на поезде в путешествие по всей стране. Уже в начале повествования читатель узнает, что первоначально этот путь пролегает через Урал и Сибирь. Об этом путешествии он мечтал уже давно.

В пути лирический герой предается воспоминаниям, на память приходят тяжелые военные будни, разруха и голод, которые в одночасье поглотили всю страну.

Одно из развлечений в пути — вагонные споры. А также сменяющиеся пейзажи за окном. Они служат дополнительным фоном этого произведения. Параллельно автор размышляет на страницах поэмы о карьерном росте, активно призывает молодое поколение ехать осваивать далекие и необжитые сибирские земли.

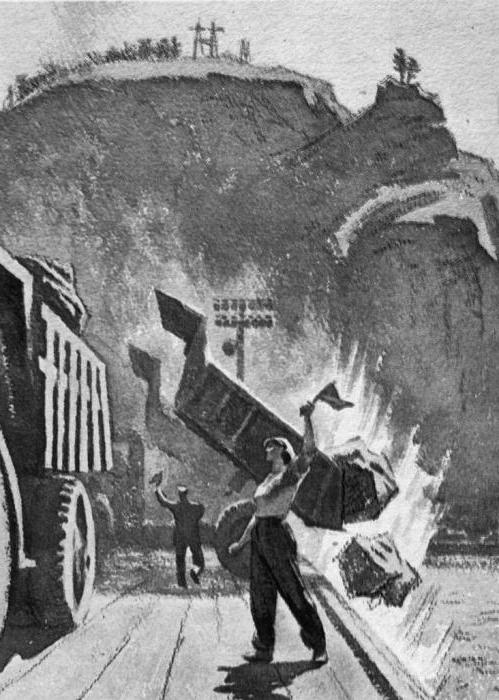

В поэме «За далью — даль» Твардовского, краткое содержание которой передается в этой статье, отдельно упоминаются грандиозные планы по освоению сибирских просторов. Поэт описывает процесс возведения гидроэлектростанции на реке Ангара.

Завершается лирическая поэма прибытием поезда в самую восточную точку страны — во Владивосток.

15 глав

Всего 15 глав в поэме «За далью — даль» Твардовского. Краткое содержание начинается с вступления. В нем и в самой первой главе рассказывается о мотивах, которые побудили лирического героя отправиться в это путешествие.

Автор подробно описывает свои впечатления от увиденного за окном во время путешествия. Он пространно рассуждает о далях в предвкушении предстоящих радостных событий. Изначально, уезжая из Москвы, лирический герой ожидает чего-то важного и значимого от этой поездки.

В главе «В дороге» описывается настроение автора и его огромное желание получить новые ощущения в неизведанных местах необъятной родины. В поэме Твардовского «За далью — даль» (краткое содержание по главам позволяет подробно познакомиться с произведением) лирический герой искренне радуется каждой встрече, любому новому попутчику.

В этом произведении автор скрупулезно описывает порядок поездок в разные уголки страны, каждому посвящая отдельную главу.

Необъятная Волга

Лирический герой Твардовского особенно поражается и восхищается необъятной Волгой, которую видит из окна своего поезда.

Он пишет о Волге, как о вездесущей реке, в которой увидеть себя смогло пол-России. Реку рассматривает с нескрываемым восторгом, сразу забывая обо всем, чем занимался только что.

В главе «Две кузницы» автор обращается к своей юности, которая прошла в Загорье на Смоленщине. Он вырос в кузнице отца. А после был вынужден приехать на Урал. Две кузницы, с которыми он столкнулся, являются наглядным отражением образа отца и Урала-добытчика, который называли кузницей всей державы.

Называя Волгу матушкой, Урал поэт называет батюшкой.

Привет, Сибирь

Важную роль в этом произведении играет глава «Две дали», в которой лирический герой прощается с Уралом и приветствует Сибирь. Он описывает ее пейзажи и все, что оказывается в поле его зрения.

По сути, у Твардовского в «За далью — даль» главными героями становятся не конкретные люди, а исторические эпохи и места, которые лирический герой поэмы проезжает на поезде.

Автор приходит в восторг от того, что видит за окном вагона. В эту главу поэт вложил глубокий смысл. Он размышляет о настоящем и прошлом своей страны. За последние годы ему и его народу пришлось перенести немало испытаний. Это и горести войны, и трагические потери на фронтах, и радость от новостроек, всеобщее воодушевление от восстановления городов.

Но все же печальных воспоминаний намного больше.

Диалог с читателем

Отличительной особенностью этой поэмы является диалог с читателем, который автор ведет практически в каждой главе. Это придает дополнительную живость и необычность всему тексту.

В главе «Литературный разговор» он рассказывает о попутчиках главного героя. Он с ними проводит в одном вагоне уже третьи сутки. Это офицер Советской Армии в звании майора, молодая романтическая пара и дама в пижаме. Поэт внимательно описывает особенности каждого из персонажей, добавляет собственные домыслы и предположения об их дальнейшей судьбе.

Встречает в поездке лирический герой и своего старого друга. Они вспоминают прошлое, как вместе играли в детстве, пасли скот и жгли костры. Они не виделись целых семнадцать лет, а встретились внезапно и невзначай. На все про все у них всего пять минут на станции Тайшет.

Отдельное место в поэме занимают воспоминания о войне. За десять дней, которые длится поездка, автору удается охватить огромный географический и исторический пласт.

Поэт много сил потратил, работая над этим произведением. В поэме Твардовского «За далью — даль» — содержание по главам изложено в этой статье — выражены самые сокровенные мысли и идеи автора.

Анализ поэмы «За далью — даль»

Глубокий смысл вложил в понятие далей Александр Твардовский. «За далью — даль» — анализ произведения приведен в этой статье — с невероятным мастерством передает описания долин, рек и озер, воспоминания автора и его рассуждения о настоящей и предстоящей жизни.

Одни из самых проникновенных — фронтовые эпизоды, которые поэт брал из собственной памяти. Пожалуй, самое важное в этой поэме — сопоставление времен, радости и печали обитателей эпохи, их осознание грядущего нового времени.

Твардовский как будто сквозь всю свою жизнь проносит эти воспоминания, гармонично вписывая их в эту поэму, которую он считал одним из своих ключевых произведений.

Источник