- Загрязнение окружающей среды развитыми и развивающимися странами

- Глобальные экологические проблемы

- Глобальная экологическая проблема №1: Загрязнение атмосферы

- Глобальная экологическая проблема №2: Истощение озонового слоя

- Мировая экологическая проблема №3: Глобальное потепление

- Глобальная экологическая проблема №4: Кислотные дожди

- Глобальная экологическая проблема №5: Загрязнение почвы

- Глобальная экологическая проблема №6: Загрязнение воды

Загрязнение окружающей среды развитыми и развивающимися странами

Дыши свободно > Загрязнение окружающей среды > Загрязнение окружающей среды развитыми и развивающимися странами

Страны, загрязняющие экологию

Экологи из университета Аделаиды (Австралия) выяснили, какие страны наносят наибольший вред своей собственной экологии, и какие государства сильнее всего загрязняют Землю в целом. Основными критериями, на которые опирались исследователи в своей работе, были следующие:

- уничтожение лесных массивов;

- разрушение экологических ниш;

- превышающий все допустимые нормы вылов рыбы;

- применение ядохимикатов в качестве удобрений в сельском хозяйстве;

- выбросы газов, создающих парниковый эффект.

В результате сопоставительного статистического анализа учёным удалось выявить

- государства, которые в наибольшей степени загрязняют окружающую среду на своей территории (в порядке убывания вреда):

Сингапур, Корея, Катар, Кувейт, Япония, Таиланд, Бахрейн, Малайзия, Филиппины и Голландия.

- страны, которые наносят сильнейший ущерб экологии всей планеты (в порядке убывания вреда):

Бразилия, Соединённые штаты Америки, Китай, Индонезия, Япония, Мексика, Индия, Россия, Австралия, Перу.

Загрязнение окружающей среды развитыми и развивающимися странами

Результаты проведённого исследования заставили учёных университета Аделаиды задуматься над вопросом соотношения между уровнем экономического развития страны и степенью её отрицательного воздействия на экологию планеты.

Вывод, к которому пришли исследователи, стал настоящей сенсацией. Оказалось, что развитые страны сильнее загрязняют экологию планеты, чем развивающиеся. До настоящего времени было принято полагаться на теорию Кузнеца, которая утверждает совершенно противоположное.

Американский учёный Саймон Кузнец научно доказал, что государство, достигая высокого уровня экономического развития, непременно начинает внедрять экологически чистые и ресурсосберегающие технологии, в результате чего степень загрязнения окружающей среды заметно снижается.

Согласно положениям теории С. Кузнеца, для того чтобы экологическая обстановка в мире улучшилась, необходимо все силы бросить на развитие экономики, несмотря на постоянно возрастающую степень загрязнённости окружающей среды в результате расширения производства. По мнению учёного, экономика, достигнув необходимого уровня развития, сама решит все экологические проблемы.

Опровергнутая исследователями из австралийского университета теория Кузнеца и раньше вызывала сомнения. Эксперты не раз высказывали мысль о том, что, добиваясь значимых успехов в экономическом развитии, государство вовсе не стремится сокращать выбросы – оно их попросту перераспределяет. Развитым государствам свойственна политика вынесения загрязняющих производств за границу – в развивающиеся и отстающие страны. Аргументом в пользу данной теории служит пример с улучшением экологии Тайвани благодаря переводу загрязняющих окружающую среду предприятий в Китай.

Ещё одним доводом против теории Кузнеца являются данные исследований, проведённых японскими экономистами: Кацуми Мацуурой и Фумико Такедой. Учёные установили, что объём импортируемой в Японию энергоёмкой продукции из стран Восточной Азии прямо пропорционален объёму выбросов углекислого газа в атмосферу этих государств.

Улучшение экологии США: закономерность или случайность?

В защиту теории Кузнеца многие эксперты сегодня приводят пример снижения выбросов углекислого газа в одном из наиболее развитых в мире государств – США. Согласно данным Агентства энергетической информации при Министерстве энергетики Соединённых штатов Америки, за прошедший 2009 год выбросы СО 2 промышленными предприятиями сократились на 7% (на 405 000 000 т). Это абсолютный рекорд по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу.

Однако большинство специалистов в области экологии полагают, что успех США в 2009 г. является, скорее, исключением, чем правилом. Учёные приписывают заслугу сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу вовсе не развитию экономики США, а благополучному стечению обстоятельств – влиянию глобального экономического кризиса и, как следствие, спаду в экономике. Согласно подсчётам экспертов Агентства энергетической информации (АЭИ), благодаря снижению темпов развития экономики США в начале нового столетия объём выбросов с промышленных предприятий сократился на 1,5%.

Специалисты АЭИ выделяют 3 основные причины уменьшения выбросов в 2009 г.:

- сокращение показателя ВВП на душу населения;

- энергосбережение и повышение энергоэффективности в экономике США;

- снижение удельных выбросов в энергетике.

По мнению учёных, улучшение показателей энергосбережения и сокращение удельных выбросов в сфере энергетики обусловлены уменьшением расхода ископаемого топлива (весьма «углеродоёмкого», с точки зрения экологии). Выбросы от сжигания угля уменьшились на 12%, от сжигания бензина – на 5,3%, от сжигания природного газа – на 1,6%. Однако, согласно мнению экспертов Агентства энергетической информации, в это же время потребление других источников энергии возросло на 2%.

Хотя эксперты Агентства энергетической информации США отдают должное и роли альтернативной энергетики в сокращении объёмов выбросов углекислого газа в атмосферу, что является аргументом в пользу теории Кузнеца. Заслуги альтернативного топлива составляют снижение объёмов выбросов на 147 000 000 т. И эта сумма неудивительна. Только, благодаря увеличению числа ветровых энергоустановок ежегодные выбросы CO 2 сократились в среднем на 39 000 000 т.

Экологически благополучная страна – Индия

Представители журнала “ National Geographic” совместно с исследовательской фирмой “ GlobeScan” (Канада) определили страну, наиболее успешно развивающуюся в экологическом плане. Лидером в совершенствовании норм потребления и распределения экологических ресурсов была признана Индия.

Критерием для определения страны-«победителя» была успешность распространения экологически безвредных технологий и «зелёных» настроений, а также степень влияния новой экологической политики на сознание потребителей товаров и услуг. При составлении рейтинга государств, перспективных с точки зрения развития экологии, особое внимание уделялось типам потребительского поведения в этих странах, видам используемого транспорта, а также потребляемым продуктам питания.

В этом экологическом «соревновании» принимали участие 17 стран. В десяти из них была отмечена положительная динамика роста «экоориентированных» стремлений, потребления и поведения.

Победа Индии для многих стала сюрпризом. Впрочем, так же, как и последнее место Соединённых штатов Америки. В США ситуация с внедрением «экологичных» технологий и воспитанием «зелёных» настроений оказалась даже хуже, чем в разделивших предпоследнее место Канаде и Франции.

Исследование, проведённое экспертами “National Geographic” и “GlobeScan”, ещё раз доказывает состоятельность утверждения о том, что развивающиеся страны более благополучны в экологическом плане, нежели развитые. Подобная статистика составляется третий год подряд, и все три года первое место занимает развивающаяся страна. Наиболее развитые государства по уже сложившейся традиции ежегодно борются за последние места в рейтинге.

Причиной печальных показателей развитых стран большинство экспертов признают бездействие государства в сфере «лечения» окружающей среды и воспитания экологических норм поведения среди населения. Доказательством в пользу данного суждения служит пример Канады. Несмотря на то, что вопросам экологии отводится важное место в ряде государственных программ этой страны, более 80% жителей пользуются большими («неэкологичными») автомобилями. Более того, среднестатистическая канадская семья имеет не одну, а несколько таких машин.

Однако, несмотря на обилие нелицеприятных фактов, авторы всех вышеприведённых исследований в целом отмечают положительную динамику роста «экологических» настроений по всему миру (и в нашей стране тоже).

Анастасия

27.10.10

Перепечатка материалов статьи без ссылки на сайт запрещена!

Источник

Глобальные экологические проблемы

Непрерывный технический прогресс, продолжающееся порабощение природы человеком, индустриализация, до неузнаваемости изменившая поверхность Земли, стали причинами глобального экологического кризиса. В настоящее время перед населением планеты особенно остро стоят такие проблемы окружающей среды как загрязнение атмосферы, разрушение озонового слоя, кислотные дожди, парниковый эффект, загрязнение почвы, загрязнение вод мирового океана и перенаселение.

Глобальная экологическая проблема №1: Загрязнение атмосферы

Ежедневно среднестатистический человек вдыхает порядка 20 000 литров воздуха, содержащего, помимо жизненно важного кислорода, целый перечень вредных взвешенных частиц и газов. Загрязнители атмосферы условно делятся на 2 типа: естественные и антропогенные. Последние превалируют.

Причины экологической проблемы

С химической промышленностью дела обстоят не лучшим образом. Заводы выбрасывают такие вредные вещества, как пыль, мазутная зола, различные химические соединения, окислы азота и многое другое. Замеры воздуха показали катастрофическое положение атмосферного слоя, загрязненный воздух становится причиной многих хронических заболеваний.

Загрязнение атмосферы – экологическая проблема, не понаслышке знакомая жителям абсолютно всех уголков земли. Особенно остро её ощущают представители городов, в которых функционируют предприятия чёрной и цветной металлургии, энергетики, химической, нефтехимической, строительной и целлюлозно-бумажной промышленности. В некоторых городах атмосферу также сильно отравляют автотранспорт и котельные. Всё это примеры антропогенного загрязнения воздуха.

Что же касается естественных источников химических элементов, загрязняющих атмосферу, то к ним относятся лесные пожары, извержения вулканов, ветровые эрозии (развеивание почв и частиц горных пород), распространение пыльцы, испарения органических соединений и естественная радиация.

Последствия загрязнения атмосферы

Атмосферное загрязнение воздуха отрицательно сказывается на здоровье человека, способствуя развитию сердечных и лёгочных заболеваний (в частности, бронхита). Кроме того, такие загрязнители атмосферы как озон, оксиды азота и диоксид серы разрушают естественные экосистемы, уничтожая растения и вызывая смерть живых существ (в частности, речной рыбы).

Решение экологической проблемы

Глобальную экологическую проблему загрязнения атмосферы, по словам учёных и представителей власти, можно решить следующими путями:

- ограничение роста численности населения;

- сокращение объёмов использования энергии;

- повышение энергоэффективности;

- уменьшение отходов;

- переход на экологически чистые возобновляемые источники энергии;

- очистка воздуха на особо загрязнённых территориях.

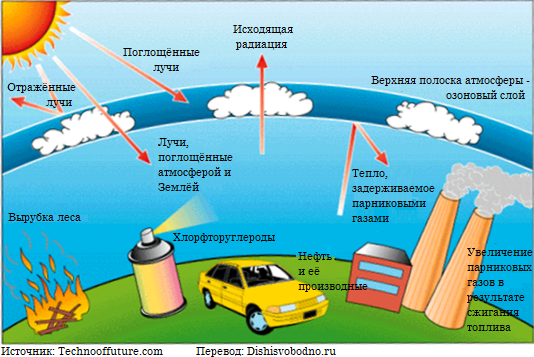

Глобальная экологическая проблема №2: Истощение озонового слоя

Озоновый слой – тонкая полоска стратосферы, защищающая всё живое на Земле от губительных ультрафиолетовых лучей Солнца.

Причины экологической проблемы

Ещё в 1970-х гг. экологи обнаружили, что озоновый слой разрушается под воздействием хлорфторуглеродов. Эти химические вещества входят в состав охлаждающих жидкостей холодильников и кондиционеров, а также растворителей, аэрозолей/спреев и огнетушителей. В меньшей степени истончению озонового слоя способствуют и другие антропогенные воздействия: запуск космических ракет, полёты реактивных самолётов в высоких слоях атмосферы, испытания ядерного оружия, сокращение лесных угодий планеты. Существует также теория, согласно которой, истончению озонового слоя способствует глобальное потепление.

Последствия разрушения озонового слоя

В результате разрушения озонового слоя ультрафиолетовое излучение беспрепятственно проходит через атмосферу и достигает поверхности земли. Воздействие прямых УФ-лучей пагубно сказывается на здоровье людей, ослабляя иммунную систему и вызывая такие заболевания как рак кожи и катаракта.

Мировая экологическая проблема №3: Глобальное потепление

Подобно стеклянным стенам парника, углекислый газ, метан, окись азота и водяной пар позволяют солнцу нагревать нашу планету и одновременно препятствуют выходу в космос отражающегося от поверхности земли инфракрасного излучения. Все эти газы ответственны за поддержание температуры, приемлемой для жизни на земле. Однако повышение концентрации углекислого газа, метана, оксида азота и водяного пара в атмосфере – это очередная мировая экологическая проблема, именуемая глобальным потеплением (или парниковым эффектом).

Причины глобального потепления

В течение XX века средняя температура на земле выросла на 0,5 – 1 ?C. Главной причиной глобального потепления считается повышение концентрации углекислого газа в атмосфере вследствие увеличения объёмов сжигаемого людьми ископаемого топлива (уголь, нефть и их производные). Однако по заявлению Алексея Кокорина, руководителя климатических программ Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, «наибольшее количество парниковых газов образуется в результате работы электростанций и выбросов метана в ходе добычи и доставки энергоресурсов, в то время как дорожный транспорт или сжигание попутного нефтяного газа в факелах наносят сравнительно небольшой вред окружающей среде».

Другими предпосылками глобального потепления являются перенаселение планеты, сокращение площади лесных массивов, истощение озонового слоя и замусоривание. Однако не все экологи возлагают ответственность за повышение среднегодовых температур целиком на антропогенную деятельность. Некоторые считают, что глобальному потеплению способствует и естественное увеличение численности океанического планктона, приводящее к повышению концентрации всё того же углекислого газа в атмосфере.

Последствия парникового эффекта

Если температура в течение XXI века увеличится ещё на 1 ?C – 3,5 ?C, как прогнозируют учёные, последствия будут весьма печальными:

- поднимется уровень мирового океана (вследствие таяния полярных льдов), возрастёт количество засух и усилится процесс опустынивания земель,

- исчезнут многие виды растений и животных, приспособленные к существованию в узком диапазоне температур и влажности,

- участятся ураганы.

Решение экологической проблемы

Замедлить процесс глобального потепления, по словам экологов, помогут следующие меры:

- повышение цен на ископаемые виды топлива,

- замена ископаемого топлива экологически чистым (солнечная энергия, энергия ветра и морских течений),

- развитие энергосберегающих и безотходных технологий,

- налогообложение выбросов в окружающую среду,

- минимизация потерь метана во время его добычи, транспортировки по трубопроводам, распределения в городах и сёлах и применения на станциях теплоснабжения и электростанциях,

- внедрение технологий поглощения и связывания углекислого газа,

- посадка деревьев,

- уменьшение размеров семей,

- экологическое просвещение,

- применение фитомелиорации в сельском хозяйстве.

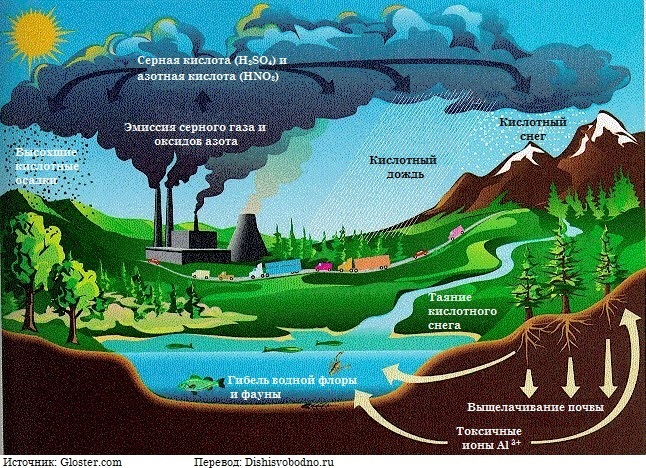

Глобальная экологическая проблема №4: Кислотные дожди

Кислотные дожди, содержащие продукты сжигания топлива, также представляют опасность для окружающей среды, здоровья человека и даже для целостности памятников архитектуры.

Последствия кислотных дождей

Содержащиеся в загрязнённых осадках и тумане растворы серной и азотной кислот, соединения алюминия и кобальта загрязняют почву и водоёмы, пагубно воздействуют на растительность, вызывая суховершинность лиственных деревьев и угнетая хвойные. Из-за кислотных дождей падает урожайность сельскохозяйственных культур, люди пьют обогащённую токсичными металлами (ртутью, кадмием, свинцом) воду, мраморные памятники архитектуры превращаются в гипс и размываются.

Решение экологической проблемы

Во имя спасения природы и архитектуры от кислотных дождей, необходимо минимизировать выбросы окислов серы и азота в атмосферу.

Глобальная экологическая проблема №5: Загрязнение почвы

Ежегодно люди загрязняют окружающую среду 85 млрд. тоннами отходов. Среди них твёрдые и жидкие отходы промышленных предприятий и транспорта, с/х отходы (в том числе ядохимикаты), бытовой мусор и атмосферные выпадения вредных веществ.

Главную роль в загрязнении почвы играют такие компоненты техногенных отходов как тяжёлые металлы (свинец, ртуть, кадмий, мышьяк, таллий, висмут, олово, ванадий, сурьма), пестициды и нефтепродукты. Из почвы они проникают в растения и воду, даже родниковую. По цепочке токсичные металлы попадают в организм человека и не всегда быстро и полностью из него выводятся. Часть из них имеет свойство накапливаться в течение долгих лет, провоцируя развитие тяжёлых заболеваний.

Глобальная экологическая проблема №6: Загрязнение воды

Загрязнение мирового океана, подземных и поверхностных вод суши – глобальная экологическая проблема, ответственность за которую целиком и полностью лежит на человеке.

Причины экологической проблемы

Главными загрязнителями гидросферы на сегодняшний день являются нефть и нефтепродукты. В воды мирового океана эти вещества проникают в результате крушения танкеров и регулярных сбросов сточных вод промышленными предприятиями.

Помимо антропогенных нефтепродуктов, индустриальные и бытовые объекты загрязняют гидросферу тяжёлыми металлами и сложными органическими соединениями. Лидерами по отравлению вод мирового океана минеральными веществами и биогенными элементами признаются сельское хозяйство и пищевая промышленность.

Не обходит стороной гидросферу и такая глобальная экологическая проблема как радиоактивное загрязнение. Предпосылкой её формирования послужило захоронение в водах мирового океана радиоактивных отходов. Многие державы, обладающие развитой атомной промышленностью и атомным флотом, с 49 по 70-й годы XX века целенаправленно складировали в моря и океаны вредные радиоактивные вещества. В местах захоронения радиоактивных контейнеров нередко и сегодня зашкаливает уровень цезия. Но «подводные полигоны» не единственный радиоактивный источник загрязнения гидросферы. Воды морей и океанов обогащаются радиацией и в результате подводных и надводных ядерных взрывов.

Последствия радиоактивного загрязнения воды

Нефтяное загрязнение гидросферы приводит к разрушению естественной среды обитания сотен представителей океанической флоры и фауны, гибели планктона, морских птиц и млекопитающих. Для здоровья человека отравление вод мирового океана также представляет серьёзную опасность: «заражённая» радиацией рыба и прочие морепродукты могут запросто попасть к нему на стол.

Автор статьи: Анастасия; Дата публикации: 8.03.2013

Заимствование материалов статьи без ссылки на сайт запрещено!

Вы можете приложить к своему отзыву картинки.

Источник