ЗАВИСИМОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И УРОВНЯ РОЖДАЕМОСТИ

· В 2009 году был сделан опрос населения Уфы (города-миллионнера, (25,4% всего населения республики Башкортостан и 42,5% ее городского населения) с целью вывить мотивы ограничения числа детей в семьях, специфику репродуктивного поведения жителей крупнейшего города в новых социально-экономических условиях. Основными причинами снижения рождаемости, по мнению респондентов, являются низкий уровень жизни и нежелание иметь детей или вообще отказ от рождения детей

Регионы РФ с наименьшим суммарным коэффициентом рождаемости в 2000 г.

1) Санкт-Петербург 0,933

3) Ленинградская обл. 0,999

4) Смоленская обл. 1,026

5) Московская обл. 1,038

6) Тульская обл. 1,042

7) Ивановская обл. 1,045

8) Ярославская обл. 1,049

Таким образом, итоговое число детей в конце репродуктивного периода жизни — складывается из потребности в детях, которая формируется системой ценностей, личными нормами, нормами общества, и с учетом семейных ситуаций, детерминируемых (корректируемых) возможностями.

Таким образом, социально-экономические факторы определяют возможности реализации потребности в детях. Складывается ситуация, аналогичная ситуации формирования спроса. Ведь платежеспособный спрос на товары зависит не только от потребности в товаре, но и от доходов потребителя. Важно при этом обратить внимание на то, что зависимость не прямая! Есть деньги – есть дети, нет денег – нет детей. Прямая зависимость характерна лишь для стран (регионов, территорий) определенного, как правило, не высокого уровня развития.

Причина: Критерии оценки условий жизни у разных людей различны.

В развивающихся странах определяющее влияние на результат оказывает потребность в детях, которая традиционно велика, тем более что младенческая смертность остается высокой. Уровень потребностей материальных в целом, поэтому низкий уровень жизни не корректирует эту потребность (запросы). На высокую рождаемость в этих странах помимо репродуктивного поведения, влияют и демографические факторы Т.е. потребность в детях выше, а ниже потребности в материальном благополучии (разнообразии).

В развитых странах потребность в детях традиционно относительно ниже. К тому же рост уровня жизни порождает новые потребности, отчасти замещающие потребность в детях, которая снижается. Общая благоприятная социально-экономическая ситуация дает возможность полностью реализовать потребность в детях, но эта потребность сама по себе невелика. Здесь тоже, кроме репродуктивного поведения, рождаемость определяется и демографической ситуацией, которая благоприятствует рождаемости: много пенсионеров (продолжительность жизни высокая), браки заключаются поздно, первые дети появляются поздно (что становится возможным благодаря высокому уровню развития медицины), но возраст родителей уже сам по себе снижает возможность появления большого числа детей. Все это тоже воздействует на рождаемость.

· ОТНОШЕНИЕ К БЕЗДЕТНОСТИ (исследование). Исследователи обнаружили, что более всего склонны к одобрению бездетности люди из регионов с более высоким уровнем гендерного равенства (напр., Скандинавии). В странах с более низкими показателями гендерного равенства, например в Южной и Восточной Европе, бездетность находит меньше одобрения в обществе.

Они объясняют этот факт тем, что в странах с высоким уровнем гендерного равенства уделяется большое внимание индивидуальной автономии, эмансипации и модернизации.

Ни богатство страны в виде ее валового внутреннего продукта (ВВП), ни уровень государственной поддержки ухода за детьми (childcare), как оказалось, не влияет на отношение к бездетности.

Важную роль играют в том числе и личные факторы. Женщины имеют более позитивное отношение к бездетности, чем мужчины. Исследователи объясняют это тем, что у женщин, выбирающих детей, издержки намного выше: они, как правило, больше, чем мужчины потеряют в плане упущенных карьерных возможностей, eсли решатся родить ребенка.

Образование и религиозные взгляды тоже важны: респонденты с более высоким уровнем образования рассматривают бездетность более позитивно, чем люди, которые менее образованны.

РОЖДАЕМОСТЬ и ПЛОДОВИТОСТЬ

Рождаемость и плодовитость —разные категории, но связанные между собой. Необходимость различия рождаемости и плодовитости стала назревать в конце 1960-х гг., в связи с развитием социологического подхода к изучению факторов рождаемости.

Плодовитость (фертильность) — это биологическая способность женщины, мужчины, брачной пары к зачатию и рождению определенного числа детей.

Измеряется числом потенциально возможных живорождений у женщины, которое зависит от генетических качеств и состояния здоровья обоих супругов, а также от сочетания их физиологических свойств в браке (иногда у здоровых супругов беременность не наступает вследствие их биологической несовместимости).

В отдельных случаях число возможных рождений в одноплодных родах может варьироваться в очень широких пределах, от 0 до 35. Однако плодовитость редко реализуется полностью. Средняя видовая плодовитость, т.е. плодовитость человека как биологического вида, составляет 10—12 живорождений за всю жизнь, или 12—15 беременностей (с учетом мертворождений и самопроизвольных абортов). Фактически же показатели итоговой брачной рождаемости в больших массах населения никогда не достигали такой величины и редко превышали 8 живорождений за всю жизнь в браке с 15 до 50 лет.

В прошлом весьма распространенными были представления, будто плодовитость различается в зависимости от климата, расы, культурного уровня людей и т.п. Считалось, что в жарком климате половое созревание наступает раньше и плодовитость выше, чем в умеренном климате, что у «диких» народов плодовитость выше, чем у «цивилизованных». Даже в ХIX в. выдающиеся ученые (Т. Садлер, П.Ж. Прудон, Г. Спенсер, А. Дюмон и др.) считали, что плодовитость снижается от умственного напряжения, или трудностей восхождения по общественной лестнице, или от излишней полноты человека. Подобные представления были основаны чаще на впечатлениях и предрассудках, чем на результатах специальных исследований. Современные исследования не подтверждают каких-либо географических, этнических или социальных различий в плодовитости. Поэтому высокие показатели рождаемости, наблюдавшиеся когда-либо в прошлом или наблюдаемые ныне у отдельных народов или в отдельных этнических или религиозных группах населения, не ограничивающих искусственно свою рождаемость, могут использоваться в качестве базы сравнения хотя бы для грубой оценки плодовитости населения экономически развитых стран с низкой, искусственно ограничиваемой рождаемостью. Правда, следует иметь в виду, что подобные оценки плодовитости, основанные на каких бы то ни было показателях рождаемости, занижают ее действительные размеры. Во-первых, у большинства народов с высокой рождаемостью всегда существовали и существуют различные обычаи и другие социальные нормы, косвенно ограничивающие рождаемость (в частности, нормы, регулирующие условия вступления в брак и его расторжения; запреты на половые сношения в браке в определенные периоды в связи с обычаями хозяйственной деятельности; нормы, регулирующие продолжительность кормления ребенка грудью и т.п.). Во-вторых, рождаемость у многих народов занижается плохим питанием и различными болезнями, снижающими плодовитость (туберкулез, малярия, венерические болезни и т.д.). Наконец, в-третьих, у всех народов, хоть и в разной степени, практикуются противозачаточные меры и искусственные аборты.

В социолого-демографических исследованиях плодовитость изучается как один из факторов рождаемости и репродуктивного поведения (о репродуктивном поведении речь пойдет позднее в этой главе). В современных условиях низкой смертности высокая видовая плодовитость, благодаря которой человечество смогло выжить на заре своей юности, стала избыточной. Ее реализация в рождаемости хотя бы даже в половинном размере обеспечивает быстрый рост населения, иногда превышающий потребности общества в воспроизводстве населения и потребности большинства семей в родительстве. Поэтому проблема ограничения избыточной плодовитости приобретает в современных экономически развитых странах самостоятельное значение, не только в демографическом, но и в социально-гигиеническом и социально-психологическом аспектах.

Плодовитость возникает очень рано (у женщин в 12—13 лет, у мужчин в 14—15 лет), в то время как возраст достижения экономической зрелости, необходимой для создания собственной семьи, отодвигается по мере увеличения сроков школьного и профессионального образования. Такой разрыв в сроках полового и социального созревания создает множество проблем (добрачные половые контакты подростков, проблемы преждевременных беременностей, родов и контрацепции и т.п.) не только медицинского, но и морального, социально-психологического и культурного характера.

Напротив, возраст угасания плодовитости отодвигается по мере улучшения условий жизни и здоровья населения (у женщин за 50—55 лет, у мужчин в среднем еще к более старшему возрасту). Между тем все чаще женщины в экономически развитых странах прекращают деторождение уже в возрасте до 35 лет. После рождения желаемых 1—2 детей, на что затрачивается в среднем 5—10 лет, супружеская пара в течение 15 и более лет вынуждена прилагать немалые усилия для предотвращения нежеланных беременностей с помощью противозачаточных средств и методов, а при их неэффективности — прибегать к абортам с угрозой для здоровья и даже жизни женщины. Это создает известную напряженность в семейных отношениях. Решение этой проблемы также требует участия не только медиков, но и социологов и психологов.

Интерес к изучению плодовитости растет в последние два десятилетия по мере развития социолого-демографических исследований репродуктивных установок, мотивов, планов и их реализации. Для оценки реальности репродуктивных намерений, для изучения практики внутрисемейного регулирования рождаемости исследователи все более ощущают необходимость иметь хоть некоторое представление о состоянии плодовитости респондентов.

Информацию о состоянии плодовитости (точнее, о бесплодии) собирают при анкетировании супругов. Правда, при этом фиксируются только те нарушения плодовитости, о которых известно самим опрашиваемым и о которых они пожелают сообщить. Таким образом, данные о полном или частичном бесплодии, получаемые при опросах населения, дают неточную картину уровня плодовитости населения (хотя и значительно более полную, чем по данным медицинского учета). Однако, несмотря на определенную неполноту информации об уровне плодовитости, получаемую путем опроса населения, результаты исследований, проведенных во многих странах, свидетельствуют о больших масштабах бесплодия и пониженной плодовитости — до 25—30% браков, в которых жена не старше 50 лет. В возрасте максимума женской плодовитости — 20—24 года — 3—6% стерильны (неспособны к зачатию), но уже к 35—39 годам — около 20% (а с учетом частичного бесплодия — до 50%). Таким образом, различия в плодовитости вносят существенные коррективы в репродуктивные планы семей, и их надо учитывать в исследованиях.

Рождаемость — фактическая реализация плодовитости в зависимости от множества условий (из которых наличие плодовитости — первое) экономического, культурного, психологического и другого свойства.

Поскольку Рождаемость, как мы уже выясняли у нас потихонечку растет[2] (хотя и не теми темпами, которыми бы хотелось и какие должны были бы быть для простого воспроизводства населения[3]), то есть надежда на успех, т.е. есть надежда, что это «множество условий» сулит нам что-то хорошее.

Источник

Взаимосвязь демографических процессов с состоянием экономики

Рубрика: 16. Демография

Дата публикации: 27.12.2013

Статья просмотрена: 25502 раза

Библиографическое описание:

Каюков, В. В. Взаимосвязь демографических процессов с состоянием экономики / В. В. Каюков, Ю. Л. Мельчакова. — Текст : непосредственный // Экономика, управление, финансы : материалы III Междунар. науч. конф. (г. Пермь, февраль 2014 г.). — Т. 0. — Пермь : Меркурий, 2014. — С. 177-180. — URL: https://moluch.ru/conf/econ/archive/93/4779/ (дата обращения: 27.04.2021).

Экономика и демография тесно взаимосвязаны: возрастно-половой состав населения и его составляющие прямо влияют на процесс производства, распределения производимых обществом благ. Следовательно, проблемы демографического состояния страны прямо влияют на ее экономику.

В настоящее время многие экономисты не только в нашей стране, но и за рубежом уделяют много внимания демографической ситуации, складывающейся в том или ином государстве.

Демографическая политика Российской Федерации направлена на увеличение продолжительности жизни, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, сохранение и укрепление здоровья населения, регулирования внутренней и внешней миграции и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране.

Специфика демографической ситуации в России заключается в том, что несоответствие темпов развития демографической и экономической подсистемы вызывает противоречия, влияющие на характер развития рынка рабочей силы.

Россия как регион представляет собой протяженную территорию с разными природно-климатическими условиями и разной направленностью развития производственных сил, с особенностями инфраструктуры территорий. Такой крупный регион можно рассматривать как сложную систему, с разными типами подсистем, определённых характером воспроизводства населения и особой демографической ситуацией. Демографическая ситуация в России является результатом демографических ситуаций отдельных ее территорий [1].

Демографический кризис ограничивает социально-экономическое развитие страны.

По итогам первого квартала 2013 года рождаемость в России оказалась даже несколько ниже показателей аналогичного периода прошлого года, а смертность, наоборот, выше. Так, по данным Росстата, за первый квартал 2013 года родились 448 тысяч детей, годом ранее новорожденных в России было чуть больше 451 тысячи. Смертность за первые три месяца этого года тоже немного превышает прошлогодние показатели: 490 тысяч умерших в этом году против 486 тысяч — в прошлом [4].

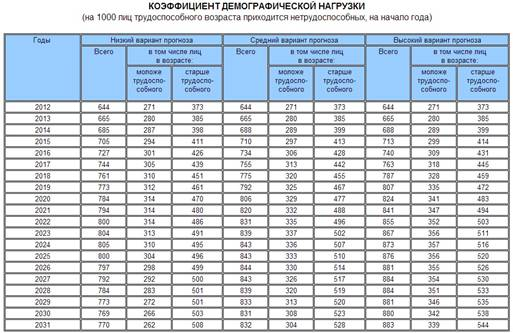

Был рассчитан коэффициент демографической нагрузки. Прогноз до 2031 года показывает, что при любо варианте прогноза коэффициент демографической нагрузки будет расти. Лиц трудоспособного возраста с каждым годом будет становиться меньше. Возможно, на этот процесс будет влиять множество факторов, например, таких как рождаемость, смертность, проблемы здравоохранения и др. [3].

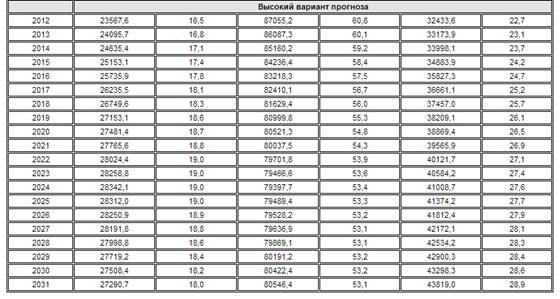

Еще одним показателем, рассчитанным до 2031 года, является численность населения. Тут тоже наблюдается отрицательная динамика [3]. С каждым годом численность людей трудоспособного возраста уменьшается. Государству уже сейчас нужно принимать серьезные меры по предотвращению такой ситуации в будущем.

Нельзя не сказать о прогнозах, связанных с показателями родившихся, умерших и естественным приростом населения. Прогноз на года вперед неутешителен — с каждым годом родившихся будет все меньше, чем умерших; показатели естественного прироста будут уменьшаться. Таким образом, если ситуация не будет меняться, в России может наступить экономический кризис, связанный с дефицитом рабочей силы.

Предстоящие демографические изменения неизбежно будут иметь многочисленные социальные и экономические последствия:

— смещение структуры спроса из-за изменения возрастной структуры населения. Это коснется спроса на рыночные товары и услуги, но — что важнее — и спроса на услуги, обеспечиваемые государством. С повышением возраста увеличивается потребность в услугах здравоохранения, а наиболее пожилым часто требуется дополнительная социальная опека. В то же время снижение рождаемости приводит к уменьшению числа учащихся средней школы.

— изменение объема и структуры сбережений. Поскольку периоды формирования и использования сбережений чередуются, сдвиги в возрастной структуре населения существенно влияют на их динамику. При этом отметим, что сокращение удельного веса младших групп снижает нагрузку на работающее население, а рост численности старших групп создает дополнительную нагрузку на государственные финансы, увеличивая потребность в трансфертах из бюджета. Как следствие, изменяются спрос на финансовые активы и их стоимость, а также рыночные процентные ставки.

— снижение предложения труда из-за старения населения. В частности, в России изменение численности населения при неизменных показателях трудовой активности приведет к сокращению численности экономически активного населения на 20 млн человек. При той же производительности труда это замедляет рост душевого ВВП. Соответственно, при прочих равных условиях, старение замедляет рост уровня жизни.

— значительное увеличение потребности в бюджетных ресурсах вследствие роста доли пожилого населения.

— существенное изменение потоков финансовых ресурсов и обязательств между поколениями. Так, «легкий» способ решения бюджетных проблем, обусловленных демографическими тенденциями, состоит в наращивании государственного долга. Другой канал нарушения баланса межпоколенческих отношений связан с изменением соотношения между численностью работников и пенсионеров в условиях распределительной пенсионной системы [4].

Важность и значимость демографической проблемы признана всеми государствами. В конечном счете рост населения не может быть бесконечным. Стабилизация численности населения в мире — одно из важных условий перехода к устойчивому развитию, что позволяет данному процессу оставаться объектом пристального внимания.

В заключение следует добавить, что для изменения демографической динамики в РФ, необходимо повышение рождаемости, обеспечения в будущем хотя бы простого воспроизводства населения. Но будет недостаточно мер демографической политики, направленных на создание семьям условий для того, чтобы они могли иметь желаемое число детей и не боятся за завтрашний день [2]. Поэтому необходим комплекс мер и системный подход в решении данной проблемы. Он, в частности, предполагает:

— решение жилищной проблемы.

— улучшение социальной политики (повышение пособий, более высокие выплаты за каждого последующего ребенка, повышение уровня жизни, распределение налогов и доходов более рациональное)

— повышение уровня отечественного здравоохранения

— борьба с вредными привычками нации (алкоголизм, наркомания)

Борьба с демографической проблемой должна стать для государства приоритетной, ведь прогнозы на будущие периоды показывают, что если не начать принимать меры, то в конечном счете нашу страну ждут не только проблемы экономического, социального характера, но и более глобальные проблемы — наша страна может сократиться в невероятных размерах по численности.

2. Влияние демографических факторов на экономический рост: региональный аспект. Т. А. Комиссарова, к.э.н., доцент, ТФ ЧелГУ

Источник