Здоровье населения как фактор обеспечения национальной безопасности России

Как свидетельствует история, наркомания в нашей стране развивается волнообразно.

До 2008 года статистические данные распространения наркомании в России неуклонно росли, причем очень быстрыми темпами. За последнее десятилетие число граждан РФ, употребляющих наркотики, выросло в 12 раз. Ежегодно умирают от 70 до 100 тысяч человек.

В сентябре 2009 года в РФ на учете стояли 550 тысяч человек (тех, кто обратился добровольно за помощью).

В 2009 году РФ заняла первое место в мире по употреблению героина, это официальные данные управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). В 2009 году по данным зарубежных экспертов в РФ оседает от 75 до 80 тонн героина. Это в 3,5 раза больше, чем в США и Канаде вместе взятых, и в два раза больше, чем в Китае.

В 2010 году от общего числа наркоманов в РФ по статистике – 20% – это школьники, 60% – молодежь в возрасте 16-30 лет, 20% – люди старшего возраста. Зафиксированы случаи употребления наркотиков детьми 6-7 лет – к наркомании их приобщают родители-наркоманы.

Как заявил в феврале 2010 года заместитель директора ФСКН России Олег Сафонов, по данным ООН самое большое число наркозависимых в Иране и Афганистане, третьей в этом списке значится Российская Федерация. По данным Минздрава в РФ около 550 тысяч наркозависимых лиц, но по экспертным оценкам их около 2-2,5 миллиона человек.

По данным статистики, в 2010 году зарегистрировано 716 подростков в возрасте 15–17 лет с диагнозом «наркомания»; по сравнению с 2008 годом эта цифра уменьшилась в два раза, а по сравнению с 2002 годом – в восемь раз. Взрослых – 350 936 человек. Этот показатель, к сожалению, более постоянен. Вместе с тем, по сравнению с 2008 годом число заболеваний наркологическими расстройствами (наркоманией) уменьшилось более чем на семь тысяч.

Но эти цифры не в полной мере отражают реальную ситуацию, так как далеко не все больные обращаются за медицинской помощью.

По данным Министерства здравоохранения России на 2010 год в стране 562 тысячи наркозависимых, т.е. состоящих на учете. Для получения реальной статистики умножьте эту цифру на четыре.

61% — молодые люди от 16 до 30;

Последние годы в России и других странах появляются все новые и новые виды наркотиков (таблетки, курительные смеси, порошки), неизвестные медицине. Часто в их состав не входит ничего, что запрещено законом Российской Федерации, а значит, они легальны.

В 2011 году по данным ФСКН России около пяти миллионов человек употребляют наркотики.

В 2011году удалось снизить объем афганских наркотиков, которые поступают в Российскую Федерацию. Целенаправленная работа правоохранительной системы по ликвидации каналов поставок афганского героина дала результаты. По данным ФСКН России, оборот афганского героина в РФ снизился за последние четыре года на 20%.

К уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков привлекались свыше 100 тысяч граждан.

Ежегодно возбуждаемых уголовных дел не становится меньше 220 тысяч.

В 2011 году в России ликвидировано семь тысяч наркопритонов и перехвачено 12 тысяч оптовых поставок наркотиков. Несмотря на успехи в борьбе с наркотрафиком, в российском обществе остается высокий спрос на наркотики.

Выводы и прогноз развития наркоситуации в России:

Как свидетельствуют анализ правоприменительной практики и результаты научных исследований, наркоситуация в стране сегодня представляет реальную угрозу национальной безопасности и здоровью населения.

Наряду с этим увеличивается утечка из законного оборота значительного количества химических веществ (прекурсоров), используемых для производства наркотиков. Расширяется растительная сырьевая база для незаконного производства наркотиков, растет число подпольных нарколабораторий.

На наш взгляд, значительные резервы совершенствования антинаркотической деятельности лежат в сфере ведомственного и межведомственного взаимодействия.

Проведенный анализ оперативно-служебной деятельности, правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков показал, что без тесного взаимодействия ФСКН России, ФСБ России, МВД России, ФТС России эта борьба практически невозможна.

Недостаточно налажено сотрудничество органов исполнительной власти и в профилактической работе антинаркотической направленности. Особенно это касается взаимодействия Министерства здравоохранения и социального развития РФ с Министерством образования и науки РФ в противодействии злоупотреблению наркотическими средствами и другими одурманивающими веществами в подростковой среде.

Не все благополучно и в сфере судопроизводства. Нередко судами назначаются чрезмерно мягкие наказания опасным наркопреступникам, не используются предоставленные законом возможности принудительного лечения от наркомании и направления на лечение наркоманов как обязательного условия назначения условного наказания.

Опыт стран, добившихся существенных результатов в борьбе с наркотиками, свидетельствует, что указанная работа требует больших материальных затрат.

Эти и другие проблемы предопределяют необходимость безотлагательного принятия чрезвычайных и комплексных мер, направленных на предупреждение дальнейшего распространения незаконного употребления наркотиков и их незаконного оборота.

Прогнозируемая обстановка на предстоящий период, на наш взгляд, характеризуется:

— значительным понижением спроса на наркотики, уменьшением числа лиц, больных наркоманией и сопутствующими заболеваниями;

— уменьшением числа несовершеннолетних и молодежи в числе потребителей наркотиков;

— изменением структуры немедицинского потребления наркотических средств в сторону уменьшения доли «жестких» наркотиков, прежде всего героиновой и амфетаминовой групп;

— снизится влияние наркомании на общеуголовную преступность;

— снизятся по количеству посевы наркотикосодержащих растений и производства наркотиков в подпольных лабораториях.

Но, значительные площади дикой конопли на территории Казахстана, Киргизии и других стран Центральной Азии будут стимулировать незаконное производство в этих государствах и вывоз в другие страны гашиша и марихуаны. Этому процессу способствуют высокая степень коррумпированности властных структур некоторых государств Центральной и Юго-Восточной Азии, проведение органами власти скрытой и явной поддержки наркобизнеса, тесная связь наркобизнеса и незаконной торговли оружием, обеспечивающих финансовую подпитку деятельности террористических и экстремистских группировок.

Прогнозируемая обстановка на предстоящий период (в дополнение к изложенному выше):

— возможности повышения эффективности таможенного контроля на наиболее наркоопасном центрально-азиатском направлении, это необходимость связана с процессами интеграции стран СНГ;

— необходимо усовершенствовать контрольный механизм в легальном обороте, тем самым снизится рост контрабанды различных видов наркотических и психотропных веществ в форме лекарственных препаратов, в первую очередь стимуляторов, транквилизаторов и анальгетиков;

— в крупномасштабных операциях, связанных с контрабандой наркотиков и прекурсоров, все более активно будут использоваться международные грузовые перевозки в адрес как реально существующих, так и фиктивных юридических лиц;

— следует ожидать понижения в будущем роста контрабанды синтетических стимуляторов, наркосодержащих и психотропных лекарственных препаратов из государств Прибалтики, Польши, Германии и Голландии;

— одновременно с уменьшением контрабандного ввоза препаратов эфедрина из КНР будут предприниматься попытки ввоза таких препаратов из стран Восточной Европы;

— учитывая особенности развития обстановки в регионе Дальнего Востока, нельзя недооценивать опасность контрабанды наркотиков в Россию с территории КНДР. По информации Всемирной таможенной организации, наряду с культивированием опийного мака на территории КНДР будет продолжаться производство синтетических стимуляторов амфетаминового ряда.

Наркоситуация в Российской Федерации и прогноз развития обязывают общество искать пути противодействия незаконному обороту наркотиков и злоупотреблению ими, определять наиболее эффективные меры по сокращению спроса и предложения на наркотики, а также развивать стратегические направления этой деятельности.

Присоединяйтесь к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях: ВК и инстаграм

Источник

6.4.Здоровье населения как фактор личной и национальной

В учебном пособии «Основы медицинских знаний» серии «Безопасность жизнедеятельности» под ред. Р. И. Айзмана и С. В. Петрова подробно рассмотрены показатели здоровья человека и населения. Поэтому, не повторяя эти материалы, следует отметить, что чем выше уровень индивидуального здоровья человека, тем более выражена его личная безопасность, т.е. способность выживания в различных экстремальных условиях.

При этом здоровье с позиции личной безопасности нужно рассматривать в трех аспектах: возрастном, историческом и индивидуальном.

Возрастной аспект здоровья определяется тем обстоятельством, что для каждого этапа развития человека характерны свои специфические особенности отношений с внешней (физическая адаптация) и социальной (социальная адаптация) средами. Это обусловлено особенностями развертывания самой генетической программы человека во времени и характером требований, предъявляемых социумом человеку в каждом возрастном периоде его развития. То есть речь идет о том, что для каждого возрастного этапа должны существовать свои критерии адаптации и безопасности, определяемые свойственной этому возрасту морфофункциональной организацией организма и условиями жизни. Например, в школьном возрасте безопасность ребенка определяется не только семьей, но деятельностью общеобразовательного учреждения и внешкольными факторами (улицей, учреждениями дополнительного образования, кружками и т.д.). Следовательно, чтобы сохранить здоровье ребенка, необходимо так организовать функционирование всех описанных структур, чтобы они обеспечивали нормальное развитие ребенка, не приводя к формированию физической и психической патологии. Так, при нарушении санитарно-гигиенических условий работы общеобразовательного учреждения нередко развиваются школьнозависимые отклонения здоровья: снижение зрения, нарушения осанки и т.д. Понятно, что у взрослого человека, например, у педагога того же образовательного учреждения уровень личной безопасности и здоровья в большей степени будет зависеть от психологической обстановки в школе, семье, материального состояния и т.д.

В определении здоровья в историческом аспекте следует учитывать, что становление человеческой цивилизации, развитие производства и производственных отношений, культуры, религии и т.д. ведет к тому, что меняется во времени сама обстановка, в которой живет человек. Это касается как условий окружающей человека природы, так и его места и роли в социуме. Меняющиеся условия жизнедеятельности со все более отчетливой тенденцией к комфорту, росту качества жизни и ритма жизни, с появлением все большего количества поводов для высоких социальных притязаний обусловливают то положение, что человек для поддержания своей жизни все меньше использует свои функциональные резервы и все в большей степени — достижения научно-технического прогресса в виде идеальных, нематериальных средств. Естественно, передаваясь из поколения в поколение, это может вести к снижению функционального резерва и адаптивных возможностей, что особенно проявляется в автономных условиях существования, в походах, при отсутствии комфортных условий.

Индивидуальный аспект здоровья отражает индивидуальные адаптивные возможности организма, которые зависят от морфофункциональных и психосоциальных свойств личности, сформированных в процессе индивидуального развития на основе природных качеств (наследственности). Поэтому индивидуальные реакции человека на различные экстремальные ситуации могут существенно различаться, что может быть обусловлено не только выработанными навыками поведения, но и уровнем здоровья самого организма.

Продолжительность жизни как показатель уровня безопасности

Любой вид живых организмов имеет свою биологическую продолжительность жизни, от нескольких часов (микроорганизмы) и суток (некоторые насекомые) до десятков и сотен (некоторые черепахи) лет. Исходная, заложенная природой, продолжительность жизни особей каждого вида живых организмов укорачивается за счет реализации опасностей от окружающей среды, поэтому продолжительность жизни отдельного организма может являться мерой, характеризующей уровень его безопасности.

Применительно к человеку биологическая продолжительность жизни составляет примерно 90-120 лет, но значительная часть людей до биологического предела не доживает. Несомненно, что жизнь в значительной степени сокращается за счет реализации опасностей, обусловленных как внешними воздействиями (опасные и чрезвычайные ситуации, неблагоприятная экологическая ситуация), так и внутренними (образ жизни и отсутствие культуры безопасного поведения). То есть индивидуальная продолжительность жизни может свидетельствовать об уровне безопасности конкретной личности.

Кроме индивидуальной выделяют среднюю продолжительность жизни в данном обществе или социальной группе людей. Этот показатель позволяет оценить уровень безопасности данного общества, который с прогрессом цивилизации постоянно растет, например, в наиболее гармонично развитых на сегодня государствах (страны Скандинавии, Япония) средняя продолжительность жизни практически достигла нижнего порога биологического предела (87-89 лет).

Следует отметить, что уровень безопасности личности, измеряемый индивидуальной продолжительностью жизни, зависит не только от ее поведения, но и от уровня безопасности общества (средняя продолжительность жизни). В настоящее время средняя продолжительность жизни в России составляет только 69 лет, что на 16-19 лет меньше, чем в экономически развитых странах. Эти данные косвенно свидетельствуют о низком уровне личной и коллективной безопасности в российском обществе. Поведение конкретной личности, образ жизни позволяет ей только реализовать (или не реализовать) достигнутый обществом уровень безопасности.

Основные факторы, формирующие здоровье и безопасность человека

В ряду общечеловеческих ценностей, определяющих социально-экономическую политику государства, несомненен приоритет здоровья. И. И. Брехман (1990) писал: «Именно здоровье людей должно служить главной визитной карточкой социально- экономической зрелости, культуры и преуспевания государства».

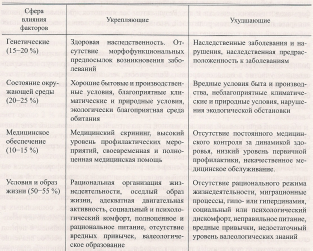

Эксперты ВОЗ в 80-х гг. XX столетия определили ориентировочное соотношение различных факторов обеспечения здоровья современного человека, выделив в качестве основных четыре производные (табл. 6.3). Используя их, Межведомственная комиссия Совета безопасности Российской Федерации по охране здоровья населения в Федеральных концепциях «Охрана здоровья населения» и «К здоровой России» определила это соотношение применительно к нашей стране следующим образом (в скобках данные ВОЗ):

— генетические факторы — 15-20 % (20 %);

— состояние окружающей среды — 20-25 % (20 %);

— медицинское обеспечение — 10-15 % (7-8 %);

— условия и образ жизни людей 50-55 % (52-53 %).

Очень важно, что в каждом конкретном случае роль того или иного фактора в возникновении заболеваний или нарушений не одинакова. Нетрудно увидеть, что гораздо эффективней формировать правильный образ жизни, ценностно-мотивационные установки на здоровье, чем изменять генотип и среду — более консервативные и устойчивые компоненты. Подробнее остановимся на некоторых факторах, влияющих на формирование здоровья.

При анализе роли генетических факторов следует отметить, что в Российской Федерации при разнообразии ее национальностей, этнических групп и все более активных процессах миграции существуют благоприятные предпосылки для рождения в каждом следующем поколении более совершенного потомства, так как указанные условия создают более обширный генофонд и возможность более значительного числа перебора вариантов благоприятных генных признаков. Раньше браки заключались между людьми в относительно узком географическом ареале, часто между представителями одного села и даже состоящими в близкородственных отношениях, что было чревато рождением слабого или даже с наследственным заболеванием ребенка.

Таблица 6.3. Факторы, влияющие на здоровье человека

Браки между далеко отстоящими друг от друга в генеалогическом отношении людьми создают более высокую вероятность, что благоприятный признак одного из родителей станет доминирующим с возможностью рождения более здорового, более совершенного по набору генов человека. Статистика показывает, что в близкородственных браках пренатальная и детская смертность многократно выше, а частота наследственных заболеваний ребенка в 50 раз больше, чем в браках не состоящих в родстве людей.

К сожалению, сами хромосомы половых клеток и их структурные элементы — гены — могут подвергаться вредным влияниям, причем, что особенно важно, в течение всей жизни будущих родителей. Так, девочка рождается на свет с уже сформировавшимся пакетом яйцеклеток, которые по мере созревания последовательно готовятся к оплодотворению, т.е. в конечном итоге все происходящее с девочкой, девушкой, женщиной в течение ее жизни до зачатия в той или иной степени может сказаться на «качестве» хромосом и генов. Продолжительность жизни сперматозоида гораздо меньше, чем у яйцеклетки, но и 3-6 месяцев их жизни часто бывает достаточно для возникновения нарушений в их генетическом аппарате. Отсюда становится понятной та особая ответственность, которую несут перед потомством будущие родители в течение всей своей жизни, предшествующей зачатию.

Правда, здесь часто сказываются и не зависящие от них факторы, к которым следует отнести неблагоприятные экологические условия, широкое использование пищевых добавок и синтетических материалов, неконтролируемое использование фармакологических веществ и т.д. Результатом же являются «поломки» в генном аппарате половых клеток родителей, что ведет к возникновению наследственных заболеваний или к появлению наследственно обусловленной предрасположенности к ним.

Особую опасность представляют нарушения здорового образа жизни будущих родителей в период созревания тех половых клеток, которые примут непосредственное участие в оплодотворении. Если учесть, что яйцеклетка созревает в течение 12-15 дней, а сперматозоид — 72 дней, то становится понятным, что хотя бы в течение периода времени, предшествующего зачатию, родители должны надлежащим образом жизни обеспечить условия для нормального созревания половых клеток.

С генной программой, унаследованной от родителей и определяющей генетические особенности ребенка, ему предстоит жить всю свою жизнь, и оттого, насколько образ жизни человека будет соответствовать его генотипической программе, и будет зависеть его здоровье и продолжительность самой жизни.

Набор генов, наследуемый ребенком от родителей (генотип), формируется на протяжении жизни многих поколений и является величиной достаточно устойчивой. Однако в 1930-х гг. было сделано принципиальное открытие об изменчивости генов. С тех пор ведется активное изучение факторов, альтерирующих ген. Оказалось, что количество последних — физических, биологических, химических, социальных и пр. — достаточно велико. Причем они могут воздействовать и на «цепочку поколений», и на хромосомы будущих родителей, и на хромосомы зародыша в период его внутриутробного развития. Естественно, что в первом случае особое значение имеют состояние окружающей среды, географические факторы, национальные, религиозные, этнические и семейные обычаи, традиции и т.д. Во втором же случае преимущественное значение имеет образ жизни будущих родителей, так как именно он обусловливает благоприятное или отрицательное влияние на хромосомы половых клеток или зародыша. Особенно раним генный аппарат на раннем эмбриональном этапе развития, когда генетическая программа реализуется в виде закладки основных функциональных систем организма.

Все заболевания, связанные с генетическими факторами, можно условно разделить на три группы: наследственные прямого эффекта (в том числе врожденные), когда ребенок рождается уже с признаками нарушений; наследственные, но опосредованные воздействием внешних факторов; заболевания, связанные с наследственным предрасположением.

К первой группе можно отнести такие хромосомные и генные болезни, как гемофилия, фенилкетонурия, болезнь Дауна и многие другие. Эта группа болезней предопределяется, прежде всего, условиями, в которых живут родители в течение всей жизни до зачатия, и мать — в период беременности. Разумеется, основной фактор — наличие измененных или ослабленных хромосом и генов, которые при определенных условиях приобретают доминирующее значение. Наиболее частые причины таких последствий — неблагоприятные экологические условия, употребление алкоголя, наркотиков и другие вредные привычки родителей, нарушения в режиме жизни, в питании, психические перегрузки и т.д.

Вторая группа наследственных болезней развивается в процессе индивидуального развития и обусловлена слабостью наследственных механизмов. Такая слабость при нездоровом образе жизни человека может привести к возникновению некоторых видов нарушений обмена веществ (отдельные виды сахарного диабета, подагра), психическим расстройствам и другой патологии.

Третья группа болезней связана с наследственной предрасположенностью, что при воздействии определенных факторов внешней среды, в первую очередь образа жизни, может привести к таким заболеваниям, как атеросклероз, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, язвенная болезнь, бронхиальная астма и многие другие психосоматические нарушения.

Статистика показывает, что в структуре наследственной патологии (от нее страдает около 2 % населения Земли) преимущественное место принадлежит заболеваниям, относящимся ко второй и третьей группам, т.е. связанным с образом жизни и со здоровьем будущих родителей и матери в период беременности.

Таким образом, не вызывает сомнения заметная роль, которую имеют наследственные факторы в обеспечении здоровья и безопасности человека. Причем важно, что в подавляющем числе случаев учет этих факторов через рационализацию образа жизни человека может сделать его жизнь здоровой, счастливой и долгой. И, наоборот, недоучет типологических особенностей человека делает его беззащитным и уязвимым для действия неблагоприятных условий и обстоятельств жизни.

Влияние окружающей среды на здоровье человека

Основное свойство живого и- обмен веществ с окружающей средой. Естественно, что организм при этом в течение идущей миллионы лет эволюции потреблял, усваивал лишь те вещества, которые есть в природе. И если порой среди них по падались вредные вещества, то, как правило, они поступали в организм только через желудочно-кишечный тракт.

В последние полвека заметным изменениям подверглась относительно консервативная до этого воздушная среда. Однако механизма нейтрализации вредоносного действия содержащихся в воздухе различных загрязнителей, и особенно химических веществ (являющихся результатом промышленного производства, роста автомобилестроения и, вместе с тем, вырубки лесов и тотального потепления на Земле), в дыхательном аппарате человека природа не предусмотрела, так как в эволюции этих факторов попросту не было. Именно поэтому, например, как свидетельствует статистика, в крупных промышленных городах смертность от рака легкого почти в два раза превышает эти данные для сельской местности. Более того, каждый третий мужчина у нас в стране на протяжении жизни заболевает раком (преимущественно легких и дыхательных путей), что можно связать с распространением курения, а ежегодный прирост количества больных раком составляет 1-4 %. Резко возросла заболеваемость бронхитами, бронхиальной астмой, различного вида аллергиями. Причем показательно, что пребывание в течение некоторого времени вдалеке от крупного города часто снимает клиническую картину такого заболевания.

Появление множества искусственно синтезированных веществ, значительная часть которых попадает в организм через желудочно-кишечный тракт, не встречает и здесь серьезного сопротивления со стороны его барьеров. Организм человека в процессе эволюции не встречался с подобными факторами, поэтому и не имеет механизмов их нейтрализации. Естественно, что эти вещества (в частности, пестициды, инсектициды, консерванты, белковые добавки, фармакологические препараты и многие другие) в организме встраиваются в обменные процессы, извращая их нормальное течение. В результате во все большей и угрожающей степени человечество встречается с нарушениями обмена веществ, аллергиями и с возникновением новой, ранее не известной патологии. Так, в г. Салавате (Башкирия), где загрязненность атмосферы продуктами нефтехимического производства особенно велика, с 1985 г. стали появляться непроизвольно дергающиеся дети, которых назвали «тикерами» (от слова «тик» — дергание). Показательно, что при смене этими детьми места жительства болезнь у них бесследно исчезает.

В настоящее время можно говорить о специфической для каждой местности патологии. Однако связана она не столько с географическими и климатическими условиями региона (хотя есть заболевания, имеющие эндемическое происхождение, например, заболевание щитовидной железы), сколько с преобладающими здесь отраслями производства. Так, в центрах металлургии (Липецк, Магнитогорск, Нижний Тагил) гораздо выше заболеваемость дыхательного аппарата, чаще встречаются аллергии и злокачественные новообразования.

Исключительную опасность для человека представляет ионизирующее излучение от природных источников, активность которых сама по себе изменилась в результате деятельности человека. Так, вместе с добываемыми полезными ископаемыми в биосферу попадают радионуклиды, появляется вредное излучение в помещениях, построенных из материалов, содержащих естественные радионуклиды.

С началом испытания ядерного оружия биосфера все больше загрязняется искусственным радиационным излучением, что создает так называемый искусственный радиационный фон, который наслаивается на естественный фон. А в случае техногенных катастроф на АЭС (Чернобыльская, «Фукусима-1») повышенная радиация становится причиной развития лучевой болезни у большого количества людей.

К сожалению, не вызывает сомнений все возрастающая роль изменений окружающей среды в ее влиянии на здоровье человека. Возможно, выход можно искать в разработке долговременных государственных социально-экономических программ, в повышении культуры населения и, прежде всего, руководителей ведомств и производства; в воспитании у человека чувства ответственности за свое здоровье и за здоровье других людей, за ближайшие и отдаленные последствия нерационального использования природных ресурсов для живущих и последующих поколений.

Зачастую доля ответственности этого фактора за обеспечение здоровья (по разным источникам — от 7 до 15 %) кажется неожиданно низкой, хотя именно с ним большинство людей связывает свои надежды на здоровье. Однако при этом человек не задумывается над тем, что врач занимается не охраной здоровья, а лечением болезни. Основное внимание и усилия медицина направляет не на предупреждение болезней, а на их лечение. Поэтому, несмотря на то что в России на душу населения больше врачей и больничных коек, чем в развитых странах Запада, демографические показатели здоровья значительно ниже.

Касаясь вопроса профилактики, следует отметить, что в медицине выделяют три уровня. Профилактика первого уровня ориентирована на практически здоровых детей и взрослых и ставит своей задачей улучшение состояния их здоровья на протяжении всего жизненного цикла. Базой первичной профилактики является опыт формирования средств профилактики, разработка рекомендаций по здоровому образу жизни, народные традиции и обряды поддержания здоровья и т.д.

Медицинская профилактика второго уровня занимается выявлением предрасположенности людей и факторов риска многих заболеваний, прогнозированием риска заболеваний по совокупности наследственных особенностей, анамнеза жизни и факторов внешней среды.

Профилактика третьего уровня, или профилактика болезней, ставит своей основной задачей предупреждение рецидивов заболевания у больных.

Разумеется, наиболее эффективными должны быть первичная и вторичная профилактика, в процессе которых необходимо проводить работу со здоровыми и находящимися в состоянии «предболезни» людьми. К сожалению, у медицины до этих видов профилактики «руки не доходят», а практически все усилия сосредоточены на третичной профилактике. В то же время около 80 % населения групп риска лишены внимания медиков. Это означает, что, не имея представления о состоянии своего здоровья и путях развития заболевания, они постепенно переходят в болезненное состояние.

Принципы охраны здоровья граждан — это соблюдение прав человека в области охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий. Они включают:

— приоритет профилактических мер в области охраны здоровья граждан;

— доступность медико-социальной помощи;

— социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;

— ответственность органов государственной власти и управления, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, должностных лиц за обеспечение прав граждан в области охраны здоровья.

Данные положения, определяющие сохранение здоровья населения, являются основополагающими принципами обеспечения безопасности личности, общества и государства.

Индекс развития человеческого потенциала

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) — это характеристика качества жизни населения, в которой отражаются три группы показателей:

— ожидаемая продолжительность жизни — оценивает долголетие;

— уровень грамотности населения страны (среднее количество лет, потраченных на обучение) и ожидаемая продолжительность обучения;

— уровень жизни, оцененный через ВВП (валовой внутренний продукт на душу населения) по паритету покупательной способности (ППС) в долларах США.

Индекс был разработан в рамках Программы развития ООН и публикуется в ежегодном отчете о развитии человеческого потенциала с 1990 г.

До 2010 г. при расчете ИРЧП использовали эти три группы показателей, в настоящее время методология расчета индекса изменилась, и величина его определяется как средняя арифметическая из следующих коэффициентов дифференциации индексов, характеризующих количественные и качественные показатели социально- экономического развития стран:

— развитие человеческого потенциала — характеризует степень различия в социально-экономическом развитии анализируемых стран, регионов внутри страны, социальных групп;

— здоровье (долголетие) — показывает, насколько состояние здоровья в одной стране, регионе лучше, чем в другом;

— образование — показатель определяет степень превышения уровня образования населения в одной стране (регионе или другом объекте исследования) над уровнем образования (грамотности) населения другой страны;

— доход — определяет степень экономической дифференциации анализируемых стран или регионов;

— смертность как показатель различий в состоянии здоровья сравниваемых стран или регионов;

— уровень профессионального образования — отражает различия в степени охвата обучением второй и третьей ступени образования в исследуемых странах или регионах.

Чем ближе значение ИРЧП к 1, тем выше развитие человеческого потенциала в данной стране. В зависимости от значения этого показателя страны принято классифицировать по уровню развития: очень высокий (от 1,0 до 0,8), высокий (от 0,8 до 0,5), средний (от 0,5 до 0,3) и низкий (от 0,3 до 0) уровень.

В 2010 г. Россия поднялась в рейтинге развития с 71-го (2009 г.) на 65-е место с показателем 0,719 в списке из 169 стран, таким образом, входя в группу стран с высоким ИРЧП, расположившись между Албанией и Казахстаном. Для России отмечены относительно низкие уровень доступности образования и уровень здоровья.

Первые места в этом рейтинге занимают Норвегия, Австралия, Исландия, Канада и Ирландия.

Вопросы и задания

Характеристика основных дестабилизирующих факторов современности.

Причины возникновения дестабилизирующих факторов.

Взаимосвязь питания и народонаселения в современной цивилизации.

Терроризм, его корни и роль в дестабилизации общества.

Миграция, ее виды, проблемы в современных условиях.

Значение демографической ситуации в России для национальной безопасности.

Здоровье населения как фактор безопасности.

Подготовьте презентацию о состоянии здоровья населения разных возрастнополовых групп (студентов) в вашем регионе (вузе).

По данным миграционной службы проанализируйте уровень миграции в вашем регионе за последние 5 лет. Определите проблемы и возможные пути их решения.

Используя интернет, составьте характеристику наиболее значимых террористических актов в мире за последние 10 лет.

Проанализируйте характер дестабилизирующих факторов в вашем регионе.

Источник