- Зеленая экономика — главный тренд нового десятилетия

- Коррективы пандемии

- Не только энергетика

- Климат и биоразнообразие: две стороны одной проблемы

- Зеленое финансирование

- Изменение моделей потребления

- Как крупный бизнес и стартапы развиваются за счет «зеленых» технологий

- Тренд на экологичное производство

- Энергетическая революция

- «Зеленое» финансирование

- Бум greentech-проектов

Зеленая экономика — главный тренд нового десятилетия

Специально для «Экосферы» экологический журналист Ангелина Давыдова анализирует основные тренды, темы и приоритеты «зеленой» экономики. Этой статьей мы открываем серию материалов, посвящённых этому новому направлению в экономической теории и практике, призванному обеспечить устойчивое развитие нашей цивилизации.

«Зеленая» экономика — это трактовка концепции устойчивого развития, которая сводит воедино вопросы экономического, социального и экологического развития. Речь идет о создании экономической системы, построенной так, чтобы включать экологические и социальные факторы. Это должно снизить нагрузку на окружающую среду, помочь сохранить и восстановить природные экосистемы, и увеличить природный капитал. Также меры «зеленой» экономики подразумевают снижение неравенства, улучшение качества жизни, условий труда, доступности социальных услуг.

В последние годы из исключительно теоретической идеи «зеленая» экономика превращается в программу действий, у которой уже есть практическое измерение. Что-то у стран и компаний получается лучше, что-то хуже. Но уже сейчас очевидно одно: без системного подхода к методам «зеленого» управления, без реформы финансового сектора и его переориентации в эколого-социальном направлении, без большей открытости и учета факторов экологического и климатического следа решить ряд экологических проблем современности, включая климатический кризис, вряд ли получится.

Ключевые темы для вопросов экологически устойчивого развития на ближайшее время — это расширение «зеленой» повестки, объединение тем климата и биоразнообразия, разработка «зеленых» финансовых инструментов, а также создание новых экономических моделей, заточенных под циклическую экономику и новые формы потребительского поведения.

Коррективы пандемии

2020 год внес заметные коррективы в планы «зеленого» развития многих стран, но серьезного поворота с курса на экологизацию и декарбонизацию мировой экономики вряд ли стоит ожидать. Во многом пандемия и сопутствующие ограничения лишь заострили экологические проблемы настоящего.

С одной стороны, мы увидели, как скоординированные действия стран могут быстро «закрывать» сектора экономик и косвенным образом влиять на выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов. Например, запреты на авиаперелеты и перемещения внутри городов и стран, временная остановка ряда предприятий и массовый переход на удаленную работу привели к временному снижению потребления энергоресурсов и сокращению выбросов парниковых газов.

Мировые выбросы CO2 от ископаемого топлива по регионам (1959-2020):

C другой стороны, мы также наблюдали резкий рост количества отходов, в том числе, одноразовой упаковки и медицинских отходов. С третьей стороны, пандемия усилила разговоры об экологических рисках и угрозах, в том числе негативных последствиях климатических изменений и потери биоразнообразия. И наконец, с четвертой, «перезапуск» экономик, потребует новых решений, значительную роль в которых должна сыграть «зеленая» компонента. Тут следует отметить, что ряд стран (включая ЕС) уже подтвердили намерения обязательно включать экологические и климатические составляющие в пакеты постковидного восстановления экономик.

Начало 2021 года уже принесло несколько важных новостей — Китай объявил о планах запуска национальной системы торговли разрешениями на выбросы парниковых газов (углеродного рынка), новый президент США Джо Байден в первый день на своей должности подписал указ о повторном вступлении страны в Парижское климатическое соглашение. Все говорит о том, что климатическая повестка в этом году будет играть существенную роль. Особенно в преддверии климатического саммита ООН в Глазго в конце года, где должны будут утвердить новые правила экономических механизмов Парижского соглашения (например, Механизма устойчивого развития).

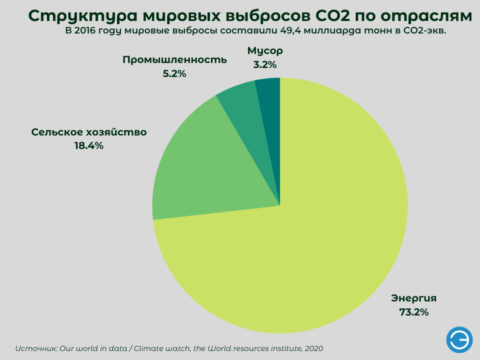

Не только энергетика

Очень интересный тренд — расширение климатической и зеленой повестки в целом. Скажем, если еще несколько лет назад первую скрипку в климатическом оркестре играл сектор энергетики, то сейчас все больше внимания обращается на сектора жилья и строительства (как с точки зрения ресурсо- и энергоэффективности и использования локальных решений, так и в области новых строительных материалов и технологий), транспорта, а также сектора продовольствия.

Вопрос экологичности, экосистемных последствий и социальных аспектов производства еды оказывается в центре внимания — как из-за кризиса традиционной (индустриальной) модели сельского хозяйства, так и в условиях все большего истощения сельскохозяйственных земель и нагрузки на другие экосистемы. Особую роль здесь играют новые риски для сектора из-за дальнейших последствий климатических изменений: рост дефицита пресной воды, истощение плодородия и опустынивание почв, учащение волн жары в основных сельскохозяйственных регионах мира.

Как может перестроиться глобальная система производства и распределения продовольствия? Необходимо снизить нагрузки на экосистемы, повысить количество производимого «местного продовольствия», увеличить энерго- и водоэффективность в секторе, отойти от модели монокультур и перейти к программам поддержки биоразнообразия. Социальный фактор тоже нужно учитывать: избегать резкого повышения цен на продовольствие, и одновременно с этим обеспечивать справедливое вознаграждение для производителей.

Пока видится, что в этой области могут активизироваться два основных фактора – осознанный потребительский спрос (т.е запрос на информацию о происхождении, экологическом и социальном следе продуктов) и реформа государственных субсидий и других программ поддержки сектора. Один из примеров этому – под-программа «Зеленого курса» ЕС «От фермы к вилке», которая будет поддерживать развитие локального, экологически и климатически дружественного сельского хозяйства. Впрочем, действий только в одной части мира для решения глобальной продовольственной программы, и «экологизации» сектора сельского хозяйства явно недостаточно, поскольку глобальные рынки продовольствия по-прежнему выбирают индустриальную модель и низкие цены.

Климат и биоразнообразие: две стороны одной проблемы

Еще один важный тренд — это объединение двух важнейших вызовов современности в области направлений их решения: проблемы изменения климата и проблемы сокращения биоразнообразия.

Мы видим как nature-based solutions (на мой взгляд, в России пока не сложился устойчивый перевод, можно назвать «природными решениями») становятся одним из главных способов борьбы с климатическим кризисом. Нарушенные экосистемы восстанавливают, чтобы они могли выполнять свои функций, и одновременно ведутся работы по созданию новых экосистем, а существующие заповедные территории, где не ведется деятельность человека, укрепляют.

В ближайшие годы можно ожидать более системного и сбалансированного подхода к решению обеих проблем и повышения прозрачности программ по восстановлению экосистем, лесопосадкам, и т.д. Эти меры уже включены в планы многих стран и компаний по снижению выбросов парниковых газов и достижению углеродной нейтральности. В частности, несколько месяцев назад ряд экологических исследовательских центров и общественных организаций выпустили отчет, в котором анализируются и критикуются планы правительств и бизнеса по «чистым нулевым выбросам». Эти планы включают меры по улавливанию или поглощению парниковых газов естественными экосистемами. По мнению критиков, многие захотят «укрыться за лесом» — при том что уже сейчас на планете «недостаточно земельных и лесных ресурсов, которые были бы доступны для всех заявленных компенсационных схем».

Авторы доклада упоминают и социальный аспект — большая часть международных корпораций намерены реализовать свои планы компенсации выбросов в развивающихся странах, потенциально скупая лесные и сельскохозяйственные территории в странах Глобального юга.

Зеленое финансирование

Для решения упомянутых выше проблем новой «зеленой» экономике нужны эффективно работающие «зеленые» финансовые инструменты.

Инвестиций в низкоуглеродное устойчивое развитие требуется в намного больших объемах, чем мы наблюдаем сейчас. Скорее всего финансовый сектор также ожидает ряд трансформаций — от новых правил, стандартов и требований, до повышения роли стории происхождения, этичности и «климатического» следа. Буквально на днях Европейский Центральный Банк объявил о создании центра по изменению климата, который будет формировать и направлять климатическую повестку ЕЦБ.

Вопрос перераспределения финансовых ресурсов также выходит на первый план. Уже в этом году Потсдамский институт исследования климата и Исследовательский институт глобальных благ и изменения климата Меркатора опубликовали новое исследование, в котором предлагается «включить» экстерналии (издержки, не учитываемые в действующем рыночном механизме ценообразования) в модель экономики. Для этого исследователи предлагают ввести «цену на углерод» в виде экологических налогов, которые облагали бы использование природных ресурсов и эмиссию парниковых газов, а не капитал или труд. Авторы считают, что такие изменения в налоговой системе будут более эффективными, чем традиционные способы регулирования — например, прямой запрет или выдачи квот и создание рынков торговли разрешениями на выбросы.

Изменение моделей потребления

Наконец, еще один тренд «зеленого» развития связан с изменением моделей потребительского поведения. Вызванный пандемией COVID-19 рост количества отходов показал, что на первый план выходит необходимость построения циклической экономики (т.е создания замкнутого цикла производства, потребления и утилизации, в котором отходы служат возобновляемым ресурсом для производства).

Вопрос вновь в том, как интегрировать идеи экономики замкнутого цикла, дизайна, производства в существующую экономическую модель в условиях снижающегося потребления и необходимости поддерживать и развивать локальные экономики и производства. Решающим фактором здесь могут стать потребительские ожидания и требования (прежде всего, подотчетность реализуемых компаниями мер) и новые подходы к госрегулированию сектора, стимулирующие циклические решения.

В результате «зеленая» экономическая повестка в ближайшее время станет, с одной стороны, более широкой, а с другой стороны, более взаимосвязанной. Вместе с этим, мировая экономика до сих пор находится в стадии «проб и ошибок» в секторе «зеленого» развития — и изучать эти опыты полезно и увлекательно.

Набор постеров экономической программы Green New Deal. Фото: ocasiocortez.com

Большой вопрос сейчас — насколько интеграция теорий и практик «зеленой» экономики в меры государственного и корпоративного управления запаздывает за возникновением новых глобальных проблем. И достаточно ли наших мер реагирования — особенно на фоне растущего ущерба и рисков для мировой экономики, здоровья и благосостояния людей.

Именно этому вопросу был посвящен доклад экспертов Всемирного экономического форума в Давосе. Они относят к важнейшим угрозам наступившего десятилетия риски связанных с изменением климата негативных погодных явлений, проблемы экономического и социального ущерба из-за потерь биоразнообразия, истощение природных ресурсов, а также недостаточную скорость реагирования государств и международных организаций в области климатической политики.

Источник

Как крупный бизнес и стартапы развиваются за счет «зеленых» технологий

Об эксперте: Екатерина Петрова, директор корпоративного акселератора GenerationS от РВК.

Тренд на экологичное производство

Компании с четкой экологической политикой и планами по ее реализации выигрывают на фоне своих конкурентов, об этом свидетельствуют различные индексы — как российские, так и международные — которые определяют уровень экологичности той или иной корпорации, в зависимости от ее отрасли.

Для защиты окружающей среды необходимо превратить экологическую эффективность в фактор капитализации. Бизнес, который по своим характеристикам более экологичный и прозрачный, как правило, стоит дороже, чем менее эффективный и более закрытый.

Например, специалисты Независимого экологического рейтингового агентства (АНО «НЭРА») посвятили более 30 лет анализу проблем рационального природопользования. Ежегодно агентство публикует рейтинг NERAX Eco, отражающий капитализацию наиболее экологически эффективных и прогрессивных компаний, которую можно сравнивать с общей динамикой рынка. Семейство фондовых экологических индексов NERAX Eco позволяет следить, как экологическая составляющая деятельности российских компаний участвует в оценке их стоимости на фондовом рынке.

В 2019 году в рейтинг NERAX Eco отраслевой группы «Тепловые электростанции» вошли различные производственные филиалы крупнейших энергетических компаний России.

К слову, к мировому энергетическому сектору сейчас приковано особое внимание: глобальное изменение климата стимулирует отдельные компании и целые страны делать шаги по сокращению выбросов CO2. Составлен рейтинг стран мира, правительства которых предпринимают наибольшие усилия по развитию «зеленой» энергетики. Из европейских государств в первую пятерку по развитию ВИЭ наряду с Индией, Японией, США и Китаем попала только Германия.

В России в 2018 году запущен национальный проект «Экология», который входит в число 12 нацпроектов, утвержденных указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года. Его цель — улучшить экологическую обстановку в стране и создать комфортные условия для жизни. Национальный проект включает 11 федеральных проектов. Работа ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные. Срок реализации нацпроекта — до 31 декабря 2024 года.

Также в нашей стране осуществляется государственная политика в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников на период до 2024 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2019 года. Мы наблюдаем за тем, как проводятся правительственные тендеры на строительство новых ВИЭ объектов — ветропарков и солнечных электростанций.

Энергетическая революция

При строительстве объектов ВИЭ появляется много рабочих мест. Само строительство новых мощностей предполагает бережное отношение к окружающей среде и рациональное использование ресурсов. Многие компании уже на этапе строительства стараются сделать сам процесс максимально эффективным, удобным, не нанося при этом вред окружающей среде. Это достигается за счет внедрения новых технологий и решений.

Для крупных корпораций с уже функционирующими электростанциями также есть ряд преимуществ. В частности, энергоэффективное оборудование, стоящее дороже традиционного, в эксплуатации обходится дешевле за счет снижения платежей за потребляемую энергию. Например, ГК «Микрон», крупнейший производитель и экспортер микроэлектроники в России, внедрил на предприятии систему экологического менеджмента, за счет чего сократил расходы электрической энергии на 27%, тепловой — на 15%, потребляемой электрической мощности — на 27%. Становится понятно, что цель многих компаний при внедрении инновационных решений и новейших технологий — оптимизировать свои расходы, не снижая при этом качества работы оборудования и функционирования производственных процессов.

«Зеленое» финансирование

Экологичные компании имеют определенный имидж и пользуются кредитом доверия: уже сейчас многие инвесторы отказываются от сотрудничества с сектором традиционной энергетики в пользу greentech-компаний, предпочитая «зеленые» инвестиции в ветровую и солнечную энергетику. Так, один из крупнейших британских пенсионных фондов (Swansea Council’s Pension Fund с объемом капитала в £2,1 млрд) сообщил о сокращении инвестиций в нефтяные компании и другие организации с большим углеродным следом. Конечные потребители также оценивают экологическую ответственность производителей, что заставляет бренды стремиться к «озеленению»: бьюти-индустрия переходит на продукты в упаковке из переработанного сырья или вовсе без упаковки (Lush, Chanel), магазины одежды принимают вещи на переработку (H&M).

Статус «зеленого» на международном рынке сейчас может привлечь значительно больше инвесторов, чем в России. В 2019 году РЖД стала первой в России компанией — эмитентом «зеленых» облигаций на международном рынке. На своем последнем размещении она сэкономила на фондировании 0,3%, это очень много. Международный рынок сейчас более емкий, поскольку там многие инвесторы в своих меморандумах ставят ограничение, что определенную долю средств они должны вкладывать в «зеленые» проекты.

Бум greentech-проектов

«Зеленые» технологии попадают в фокус общих интересов: стартапов, инвесторов и бизнеса. Растет количество проинвестированных greentech-проектов и число внедрений их решений на производствах.

Финский стартап Sulapack производит биоразлагаемый экологичный материал из древесины, не содержащий частиц микропластика. Компания сотрудничает с пищевым гигантом Fazer, в ее разработки инвестирует люксовый бренд Chanel. В конце 2019 года стартап привлек новые инвестиции в размере €15 млн для дальнейшего расширения и выхода на зарубежные рынки.

Выпускник акселератора GenerationS, стартап Cleapl (Экопак) разработал упаковку для пищевых товаров из биополимеров (на основе полисахаридов и белков), которая сама является съедобной и полностью биоразлагаемой в окружающей среде при естественных условиях на углекислоту, воду и биомассу. Использованная продукция подвергается рециклингу или может служить удобрением для сельскохозяйственных угодий. Инновационность проекта заключается в биотехнологической обработке сырья, в результате чего увеличиваются эксплуатационные характеристики изделий из биополимеров. Cleapl недавно выиграл грант от ЭКСПО 2020. В настоящее время команда проекта закупает оборудование для производства биоразлагаемых и съедобных трубочек.

Российский стартап «Экопрост» из Екатеринбурга в 2014 году начал производство многоразовых сумок для покупок. Сейчас с ними сотрудничают торговые сети «Ашан», «О’кей», «Магнит», «Карусель», «Азбука вкуса» и др. Еще один стартап в области экологичной упаковки — Geovita — разрабатывает одноразовую биоразлагаемую посуду, которую используют «Вкусвилл», рестораны при магазинах «Икеа», «Азбука вкуса» и РЖД.

Стартап KAVACA, который также является выпускником GenerationS, производит нанокерамические покрытия последнего поколения с уникальными защитными и эксплуатационными свойствами, которые существенно продлевают срок жизни любого оборудования, уменьшают применение химии для обслуживания и помогают упростить переход на новый технологический уклад. Защитный материал может быть использован, как на ВИЭ-объектах (солнечные панели), так и в традиционной генерации (продление срока службы оборудования). В данный момент данная продукция успешно применена на многих производственных объектах крупных компаний. Одной из целей компании является уменьшение вредного воздействия промышленности на экологию путем продления срока эксплуатации оборудования и изменения технологических операций предприятий с применением химически вредных веществ. Покрытия KAVACA сертифицированы лабораторией SGS по стандарту REACH, что подтверждает безопасность использования продукции как для окружающей среды, так и для человека. Защитные покрытия KAVACA идеально вписываются в «зеленые» концепции современных проектов.

Российский стартап Wonder Lab (ООО «БиоМикроГели») производит средства для ликвидации аварийных разливов нефти и масел. Стартап является одним из выпускников акселератора GenerationS, среди партнеров — торговая сеть «Лента» и онлайн-гипермаркет Ozon.

Российский стартап Биоэнергия из Екатеринбурга разработал технологию WiseSoil для ускоренной переработки органических отходов в удобрение и биогаз. Проект был проинвестирован РВК и фондом «Сколково», и сейчас компания работает с клиентами из Великобритании, Чехии, Южной Кореи и других стран мира.

На базе научно-технического центра «Трубметпром» был разработан инновационный метод удаления технологической смазки с внутренней поверхности труб, который позволяет снизить энерго- и ресурсозатраты при очистке труб и металлопроката в металлургии, атомной энергетике и машиностроении. Проект реализован при участии фонда «Сколково» и прошел успешную апробацию.

Инвестиционная поддержка greentech-стартапов становится более структурной: разработку «зеленых» решений для промышленности поддерживают не только отдельные инвестиционные фонды, но и правительства различных стран. Так, правительство Великобритании объявило о создании фонда Clean Growth Fund, который займется поддержкой «зеленых» стартапов. Первоначальный размер составит £40 млн, с учетом дополнительных инвестиций частных инвесторов он сможет достичь £100 млн.

Стремление компаний быть экологически ответственными, применять инновационные решения, направленные на улучшение экологических показателей, говорит о том, что во многих отраслях пусть и не быстро, но происходит шифтинг в сторону по-настоящему устойчивого бизнеса.

Больше информации и новостей о том, как «зеленеет» бизнес, право и общество в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь.

Источник