- Аркаим: древний город, овеянный мифами

- История открытия Аркаима

- Мифы Аркаима

- Достопримечательности Аркаима

- Городище Аркаим

- Музей «Природы и человека»

- Исторический парк

- Реконструкция «Курган Темир»

- Жилища медно-каменного века

- Этнографический музей «Казачья усадьба»

- Стойбище степного кочевника

- Музей древних производств

- Степи и горы

- Как добраться до заповедника «Аркаим»?

- Аркаим. История открытия

- Рекомендуем к ознакомлению:

Аркаим: древний город, овеянный мифами

Аркаим – одна из самых известных достопримечательностей Урала, имеющая славу необычного, таинственного, даже аномального места. Каждый год сюда приезжают многие тысячи любителей чудес со всей страны. Помимо туристов тут можно встретить много эзотериков, экстрасенсов и прочих неординарных людей.

История открытия Аркаима

Аркаим – это укрепленное поселение (городище) бронзового века в степной зоне на юге Челябинской области. Был найден учеными в июне 1987 года во время археологического обследования территории, которая должна была уйти под воду в результате постройки Большекараганского водохранилища.

Ученым-археологам удалось добиться отсрочки затопления территории на два года. Их активно поддерживал и директор Эрмитажа академик Б. Б. Пиотровский. Позже от планов строительства водохранилища и вовсе отказались. Аркаим удалось отстоять.

В 1991 году начались масштабные раскопки Аркаима под руководством Г.Б. Здановича. Была вскрыта примерно половина площади поселения. Впервые в Зауралье был применен метод реконструкции, сделаны рисунки и макеты внешнего вида поселения. В том же году территорию вокруг городища объявили заповедной зоной, формально присоединив как филиал к Ильменскому минералогическому заповеднику (казалось бы, что общего?!).

Среди находок в Аркаиме: гончарные изделия и инструменты гончаров, формы для отливки изделий из металла, наковальни, наконечники стрел, лошадиные сбруи, погребения младенцев в стенах жилищ, останки домашних животных, водопровод, стоковая канализация.

В 1990-е годы Аркаим получил большую известность и популярность. Помимо Аркаима археологи нашли поблизости еще пару десятков древних поселений, в комплексе назвав их «Страной городов». Наиболее известное – поселение Синташта.

Мифы Аркаима

С начала 1990-х годов Аркаим стал очень популярным среди эзотериков. Его называют местом силы, прародиной ариев, колыбелью человеческой цивилизации, родиной Заратустры… Аркаим активно используют в псевдонаучных публикациях. Любят завышать и уровень развития жителей городища. Однако все это идет вразрез с реальными научными данными.

Многие доверчивые туристы едут сюда с целью стать свидетелем аномальных явлений или исцелиться. Разгоряченное воображение порой действительно позволяет в привычных вещах увидеть чудо.

Достопримечательности Аркаима

Городище Аркаим

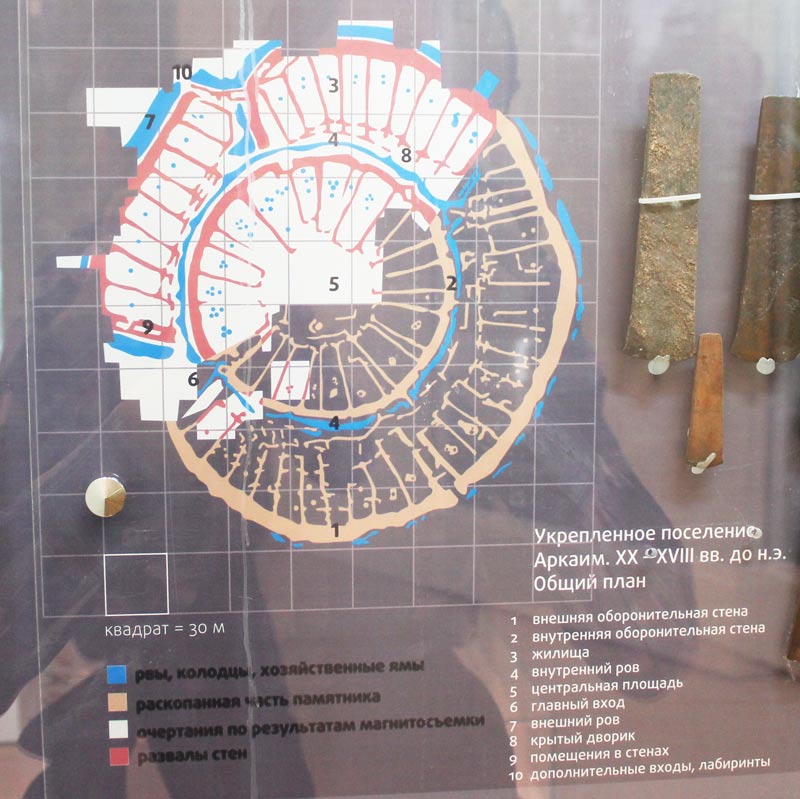

Возраст укрепленного поселения бронзового века составляет 4 тысячи лет. На Урале известны куда более старые археологические памятники. Уникальность же Аркаима в том, что он был создан по заранее продуманному плану, со сложной и многофункциональной архитектурой.

Аркаим назван по расположенной в 4 километрах южнее горе. Топоним «Аркаим» происходит от тюркского слова «арка» — «хребет», «спина», «основа».

Городище расположено на мысу на слиянии рек Большая Караганка и Утяганка. Протогород-поселение имеет кольцевую форму диаметром 170 метров. На месте стен поселения сейчас угадываются лишь небольшие валы, представляющие собой два круга – внешний и внутренний. Жилища размещались внутри. Все было изготовлено из дерева, а потому почти ничего не сохранилось.

К обеим кольцевым стенам были пристроены помещения, имеющие формы кругового сектора. Фактически город представлял собой деревянную крепость, состоящую из двух «многоквартирных» домов. Стены были сделаны из бревен, забитых глиной, и глиняных необожженных кирпичей. В жилищах были колодцы, очаги, ямы-хранилища. В самом центре поселения располагалась площадь, к которой вели прямые улицы. Из уникальностей города – ливневая канализация, которая отводила воду за пределы поселения.

По найденным черепам ученые установили, что поселенцы относились к европеоидной расе. Антропологические реконструкции мужчины и женщины можно увидеть в Челябинском областном краеведческом музее и музее природы и человека заповедника «Аркаим».

Жители были металлургами, скотоводами, земледельцами и воинами. Они умели обрабатывать шкуры, кость, изготавливать глиняную посуду и ткать. Археологический памятник отнесли к рубежу III—II тысячелетия до н. э., либо к началу II тысячелетия до н. э. Подобных протогородов на Урале в более поздний период эпохи бронзы не находили. Неизвестно почему, но однажды жители решили собрать все пожитки, оставить свои дома и уйти в другое место. Перед этим городище сгорело. По этой причине находки на городище немногочисленны.

С поверхности земли ничего особенного здесь не увидеть. Отправляющиеся на экскурсию к городищу туристы обычно испытывают чувство разочарования. Увидеть очертания древнего городища можно разве что с воздуха. Тем не менее, местные ученые всерьез рассуждают о зарождении именно здесь арийской расы, о находившейся тут древней обсерватории. Они проводят аналогии в текстах древнеиранской «Авесты» и древнеиндийской «Ригведы». Арии — древнее самоназвание индоиранских племен. В настоящее время к этим народам относятся: иранцы, таджики, осетины, курды, белуджи, народы Индии. На близких языках разговаривали скифы и сарматы. По вопросу о прародине арией до сих спорят.

А еще якобы именно здесь одомашнили лошадь, изобрели двухколесную телегу и боевые колесницы, освоили тактику колесничного боя и придумали металлургическую печь. Конечно, эту точку зрения разделяет далеко не весь научный мир.

Музей «Природы и человека»

Здание музея было построено в 2004 году по проекту архитектора В. Фуксмана. Экспозиции музея рассказывают о материальной и духовной культуре племен, населявших эти степные районы в разные эпохи. Здесь можно увидеть подлинные находки археологов. Раздел музея, посвященный эпохе камня (палеолит, неолит), рассказывает об истории заселения человеком степей Южного Урала. Представлены каменные орудия труда – скребки, рубила, ножи.

Экспозиция, рассказывающая об эпохе раннего металла, представляет находки с поселения и некрополя Аркаим, а также данные раскопок поселений и могильников постаркаимского времени: керамические сосуды с орнаментом, бронзовые и каменные изделия, украшения. А познакомившись с разделом экспозиции раннего железного века и средневековья, вы узнаете об истории кочевых народов. Здесь представлены оружие, жертвенники, детали конской упряжи, доспехов. Есть и примеры фигурок «звериного» стиля. ХIХ – ХХ века представлены традиционными костюмами и предметами быта коренных народов Южного Урала.

Исторический парк

На высокой террасе реки Большая Караганка создан музей под открытым небом – исторический парк. Здесь представлены конструкции погребальных и культовых сооружений нескольких исторических эпох степных народов. Здесь вы увидите каменные ящики, окруженные оградками (родовые кладбища), аллею менгиров – загадочных культовых камней, реконструкцию захоронения кочевников. Подальше расположен средневековый комплекс Аксай – тюркская поминальная скульптура и оградка.

Реконструкция «Курган Темир»

Ученые создали точную копию родовой усыпальницы степных кочевников на основе материалов раскопок сарматского кургана, найденного в 1982 году в Чесменском районе Челябинской области. Он был датирован IV веком до нашей эры.

Сотрудники заповедника воспроизвели как внешнее, так и внутреннее устройство погребального сооружения. В курганах хоронили знатных представителей племени и их родственников.

Жилища медно-каменного века

Специалисты воспроизвели в натуральную величину поселок эпохи энеолита. В качестве основы для реконструкции использовались данные исследования поселения Ботай в Северном Казахстане. Жилища представляют собой круглую полуземлянку.

Эта часть музея-заповедника активно используется при интерактивных программах, лекциях, экскурсиях. Бывают тут и театрализованные представления для туристов. На мастер-классах можно попробовать изготовить орудие каменного века, а затем им поработать.

UPD. В ночь на 1 сентября 2019 года в результате поджога сгорело два жилища каменного века. Планируется их восстановление.

Этнографический музей «Казачья усадьба»

Экспонаты и сооружения этого архитектурно-этнографического музея были найдены на Южном Урале и перевезены сюда. В основе музея – восстановленный дом оренбургских казаков Долгополовых из поселка Варламово (конец XIX – начала XX века). Внутри воссоздан аутентичный интерьер начала XX века. На экскурсиях рассказывается о традициях людей того времени.

Рядом стоит «шатровая» ветряная мельница. Она была построена в поселке Париж в 1929 году, а позже перевезена братьями Брозгулевскими в бывшую Варшавскую станицу. До 1960-х годов она исправно работала. В 1999 году ее приметили сотрудники музея-заповедника, разобрали и перевезли ее на свою территорию. В «Казачьей усадьбе» проводятся мастер-классы. Желающие могут сплести пояс-оберег или сделать куклу.

Стойбище степного кочевника

Состоит из четырех юрт кочевых народов (монгольских и казахских). Причем здесь можно не только познакомиться с бытом кочевников, но за плату и переночевать в одной из юрт.

Музей древних производств

Этот музей расположен на территории туристического лагеря «Аркаим». Здесь воссозданы печи нескольких типов – для обжига керамики, отопления, выплавки металлических изделий. Они построены в натуральную величину на основе научных данных. Кроме того, они еще и действующие. Все экспонаты этого музея можно не только смотреть, но и трогать. Также тут проходят мастер-классы на основе древних ремесел.

Степи и горы

В Аркаиме заслуживают внимания не только музеи и туристические объекты-реконструкции. Посещая эти места, стоит полюбоваться степью и подняться на расположенные здесь горы (или скорее холмы).

Особенно популярна гора Шаманка (или Шаманиха). Считается, что это древний палеовулкан. Отсюда можно любоваться солнечными закатами и рассветами. На вершине выложена каменная спираль, состоящая из 13 кругов. У эзотериков она символизирует прохождение цепи воплощений.

Поблизости расположена другая гора – Покаяния. На ее вершине также имеется каменная спираль.

Пользуется популярностью и гора Любви, которая находится на территории верхнего лагеря за рекой Караганка. Она самая высокая из гор «Аркаима», с крутыми склонами. Каменная спираль есть и здесь. С вершины открывается красивая панорама.

В окрестностях есть и другие горы: Аркаим, Разума, Счастья, Видений. У каждой горы есть свои легенды.

Историко-культурный заповедник «Аркаим» начинает летний туристический сезон с 1 мая, продолжается он до 30 сентября. В летний сезон «Аркаим» работает без выходных дней. В зимнее время действует только музейная часть (музей «Природы и человека»). Особенно много туристов приезжает в день летнего солнцестояния, когда в «Аркаиме» буквально яблоку негде упасть.

Вход на территорию самого городища Аракаим возможен только с экскурсией, платно. По остальной же территории можно гулять свободно. При поездке учитывайте, что днем в степи обычно очень жарко, а ночью наоборот холодно.

Контакты заповедника «Аркаим»:

- Телефон для справок в Челябинске: (351) 218-40-35.

- Бронирование мест для проживания: 8-904-800-40-57 (с 10.00 до 20.00)

- Телефон для справок на Аркаиме: 8-904-800-40-56.

- E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

- Сайт: http://www.arkaim-center.ru

Как добраться до заповедника «Аркаим»?

На машине

Из Екатеринбурга до Челябинска, затем через Южноуральск, Пласт, Степное, село Агаповка рядом с Магнитогорском (в сам Магнитогорск заезжать не нужно), село Кизильское, поселок Обручевский. Поворот к музею-заповеднику «Аркаим» расположен в 30 километрах от Магнитогорска (на трассе Верхнеуральск – Магнитогорск), снабжен указателем.

GPS-координаты заповедника «Аркаим»: N 52° 38.782′; E 59° 32.811′ (или 52.646374°, 59.546854°).

Расстояние от Екатеринбурга до «Аркаима» — 620 км, от Челябинска — 415 км.

На общественном транспорте

С 1 июня по 15 сентября из Челябинска ежедневно в 16:20 с автовокзала «Юность» отправляется рейсовый автобус до Аркаима. Он прибывает на Аркаим в 23.00. Из Аркаима автобус уезжает в 02.10 ночи, прибывая в Челябинск в 09.00. По воскресеньям автобус выезжает в 06.10. В расписании возможны изменения, уточняйте перед поездкой.

Также можно доехать до поворота на «Аркаим» на автобусе Магнитогорск – Бреды, но в этом случае предстоит пройти 7 километров пешком.

Источник

Аркаим. История открытия

Это самый первый в мире снимок Аркаима, сделанный Сергеем Боталовым 15 июня 1987 года. Здесь древний памятник еще девственный, не тронутый раскопками.

В июне отмечается 30-летие со времени открытия одного из самых известных в мире памятников эпохи бронзы — Аркаима.

Так счастливо сложился пасьянс на небесах, что именно в те июньские дни 1987 года в Брединском районе работал отряд экспедиции под руководством челябинских археологов Сергея Боталова и Вадима Мосина. Ученые еще не знали, что уже завтра на территории, готовящейся к затоплению Караганским водохранилищем, они обнаружат памятник, который сделает известными их имена. Сегодня первооткрыватели вспоминают, как это было…

Цитадель в иллюминаторе

— В середине июня 1987 года Урало-Казахстанская археологическая экспедиция ЧелГУ начала работу в зоне затопления Караганской межхозяйственной оросительной системы, что в 100 километрах к югу от Магнитогорска. Нужно сказать, что археологи всегда с пристрастием наблюдают за планами мелиораторов. А потому мы неоднократно осматривали район будущего водохранилища, стараясь обнаружить и зафиксировать следы обитания древних людей. И действительно, в небольшой долине, где смыкаются две речушки Караганка и Утяганка — правые притоки Урала — были найдены две стоянки каменного века, три поселения эпохи бронзы и несколько курганных могильников.

То раннее июньское утро 1987 года я запомнил на всю жизнь. Наш самолет совершал широкие круги над речной долиной. Я показываю командиру нашего легкого АН-2 ладонью, как необходимо накренить самолет, чтобы мне было удобнее произвести фотосъемку. Пилот понимающе улыбается и круто поднимает машину сначала вверх, а потом поворачивает вдоль оси фюзеляжа. На черно-белое фото снимал «Зенитом», а в цвете — «Киевом». В визире, наконец, вижу то, ради чего мы поднялись сюда на полукилометровую высоту. Успеваю два раза щелкнуть и взвести затвор. Объект проплывает мимо. Самолет заходит на новый круг. Оборачиваюсь, смотрю на Вадима. Он, обычно сдержанный и спокойный, глядит на меня широко и восторженно. Каждый из нас отчетливо понимал: только что блеснул легендарный миг его жизни. Под нами лежал один из памятников древнейшей культуры, о существовании которых еще не ведало человечество.

И вот самолет заходит на второй круг. Под нами четкие контуры неправильного бисоставного колеса с кривыми спицами. Словно гигантская кисть художника украсила его зеленой июньской травой. А наши пилоты, пожимая плечами, недоверчиво смотрят на нас: «И это ваш город?»

Им, наверное, действительно трудно неопытным глазом разглядеть в этих причудливых изгибах степного рельефа древние улицы и кварталы, а в темно-зеленых линзах котлованов — квартиры древних жителей. Между тем нам уже хорошо видны контуры обводного рва, развалы укрепленных въездов, просматриваются остатки зданий и круглая стена цитадели. Это уже потом станут узнаваемыми на фотографиях две взаимно перпендикулярных улицы, которые пересекают весь поселок, соединяя въезды с центральной площадью.

Уже в те минуты для нас было очевидно: перед нами особый памятник, которому в литературе можно найти различные названия: «протогород», «квазигород». Еще на земле, пройдя с Вадимом по окружности оборонительной стены, мы поняли, что перед нами памятник так называемого синташтинского типа.

Сохранность его нас ошеломила. По материалу, извлеченному накануне из шурфов, было ясно, что поселение существовало более 3500 лет назад. А между тем оборонительные стены, сложенные когда-то из грунта и дерева, сохранились на высоту до одного метра!

…Приземлился самолет рядом с лагерем. Несмотря на ранний час, весь археологический отряд был уже на ногах. У трапа стояли и главные виновники торжества — друзья-тезки, ученики седьмого класса Саша Езриль и Саша Воронков. Это именно они накануне первыми обратили внимание на странные валы вблизи лагеря и привели к ним меня и Вадима Мосина.

На вечерней линейке было торжественно объявлено: открыт памятник мировой культуры. Ликованию и вопросам ребятни не было конца. А двум Сашам вручили в качестве премии банку сгущенного молока.

Фото с кукурузника

В сентябре 1987 года он сделал, быть может, самую известную свою фотографию — «Аркаим», которая затем была опубликована на страницах многих мировых изданий и которая стала официальной визиткой древнего города и творческой визиткой самого фотографа.

— Это был сентябрь 1987 года, — вспоминает Сергей. — Аппаратура импортная в то время была еще в диковинку. Тогда же по случаю у бывшего обкомовского фотографа приобрел американский аппарат. С ним-то и полетел снимать. И вот представьте: самолет-кукурузник, высота полета — с километр, сильнейшая вибрация. Снимал с места второго пилота. А время-то уже вечернее! Помню, как еще на земле провел замеры экспонометром «Свердловск-2». По условиям экспозиции, с учетом вибрации самолета диафрагма должна быть 1/11, выдержка — не менее 1/400. Экспонометр показывает, что чувствительность пленки должна быть не менее 700 единиц. А у меня с собой пленка была лишь на 130 единиц.

Но выбора уже не было. После полета отснятую пленку пришлось проявлять часа полтора-два. Но даже и этого времени не хватило: негативы получились прозрачные, тонкие. В то время использовался особо контрастный проявитель, а печатались такие снимки только на особо контрастной бумаге, которой в наших магазинах не было, и мне ее доставали через АПН, по большому блату. Но что делать с проявкой? И снова знак свыше: читаю как-то журнал «Советское фото», где был описан способ повышения контрастности, так называемый способ «голодного проявления». Тонкость заключалась в том, чтобы прикатывать к чистому стеклышку контрнегатив, замоченный в проявителе эмульсиями. С помощью этого способа я и вытянул тогда аркаимовский снимок.

140 квадратов древних тайн

— В серединных числах июня мы отправились к нашей стоянке «Утяганская», взяв с собой отряд челябинских студентов и школьников, занимавшихся в археологических кружках.

Дорога долгая — 500 километров. Приехали уже к вечеру. Разгрузили машины, поставили лагерь, палатки. А после первого дня раскопок ребята, что постарше, пошли побродить в окрестностях.

Вернувшиеся с прогулки ребята были крайне возбуждены и говорят нам: «Идите посмотрите! Там валы!»

Еще накануне, когда заезжали на эту площадку, я и сам обратил внимание: едем через какие-то валы. Спросил об этом и водителя: загоны были здесь, что ли? Поэтому и на находки ребят мы отреагировали спокойно:

— Да ладно, мол, видели уже…

И тут Сергей вдруг воскликнул:

— А пойдем посмотрим!

И мы пошли смотреть вместе с ребятами. Зашли на этот вал. Поскольку в течение четырех последних лет мы работали на Синташте, то уже через несколько минут нам все стало понятно. Однако, чтобы убедиться в догадках, мы взяли лопаты, заложили шурф, получили материал: керамика была синташтинская, настоящая!

Но на Синташте была раскопана лишь половина — полукруг. А здесь перед нами предстал целый круг!

И чтобы уж полностью удостовериться в нашем диагнозе, на следующий день мы поехали в соседнюю Измайловку, где летали самолеты, опылявшие поля. Договорились с пилотами, чтобы они взяли нас на борт и сделали с нами несколько кругов.

Летчики поставили условие: вылетим только до работы. А это значит — очень рано. Как потом оказалось, для нас это решение было очень удачным: боковые лучи солнца высветили древний город самым эффектным образом. В результате у Сергея Боталова вышел удачнейший снимок, который сегодня неизменно присутствует на всех сайтах Аркаима.

И чтобы уж развеять последние сомнения, заложили раскоп прямо на жилище. Нас ждали 140 квадратных метров неразгаданных тайн. И лишь начали копать, тут же удача! Нашли литейную форму для серпа. Подобной находки потом уже ни разу не будет за все время существования Аркаима!

Вначале мы решили сами во всем разобраться, а потому недели три никто о нашем открытии даже и не догадывался. Уже на следующий день после находки мы нарисовали план. Он и стал самым первым археологическим отчетом об Аркаиме. Кстати, тогда он еще и не был Аркаимом. На правах первооткрывателей назвали мы это городище Александровским.

При оказии мы отправили письмо на Синташту нашим коллегам — Генингу и Григорьеву. К нему приложили план и картинку городища, приписав: сворачивайте, мол, лагерь, потому что все равно там вы больше работать уже точно не будете!

Следующим, кто узнал о нашем открытии, стала Светлана Яковлевна Зданович, работавшая в десяти километрах от нас на поселении. Она приехала к нам лагерь, и ей мы уже не могли не показать наш древний город. От увиденного она была в полном восторге. И, конечно же, в скором времени сообщила об открытии Геннадию Борисовичу Здановичу. Уже через месяц-другой под его руководством сюда приехала экспедиция.

А потом начались масштабные раскопки, в которых принимали участие все южноуральские археологи и их казахстанские коллеги. Потом была длительная борьба за сохранение памятника, состоялось открытие Аркаима для российской научной общественности, а затем и для мировой. И это была уже заслуга Геннадия Борисовича Здановича. Но то была уже другая, новая история Аркаима.

Что ж, сегодня можно по-разному предполагать, как вообще могла бы развиваться биография этого уникального открытия. Однако первая ее страница было именно такой…

Рекомендуем к ознакомлению:

Источник