Суть антигитлеровской коалиции

Союзники Второй мировой или антигитлеровская коалиция – это союз государств, которые принимали участие во Второй мировой против нацистской Германии и ее союзников. Еще Германию, Японию, Италию и других союзников называли Страны Оси.

Большой вклад в формирование антигитлеровской коалиции сделал президент США – Рузвельт. Позже на основе этой коалиции была создана еще одна организация – ООН. Следует сделать вывод, что антигитлеровская коалиция имела огромное военное и политическое влияние после окончания войны на весь мир.

Участники коалиции.

Первыми, кто объединился против нацистской Германии были Франция, Польша и Великобритания – первые страны, пострадавшие от натиска Третьего Рейха. Затем в 1941 году против Германии выступили СССР, Китай и Соединенные штаты Америки.

Количество противников Германии росло в геометрической прогрессии. По состоянию на 1942 году против нацистов сгруппировались уже 26 стран. К выше названым присоединились: доминионы Братании, Индия, страны Латинской и Центральной Америки.

Всего до конца военных действий в ходе войны число участников антигитлеровской коалиции возросло до пятидесяти трех стран-участников. Интересно, но даже страны «оси» на самом заключительном этапе объявили войну Германии – например, Италия, Румыния и другие.

Суть антигитлеровской коалиции.

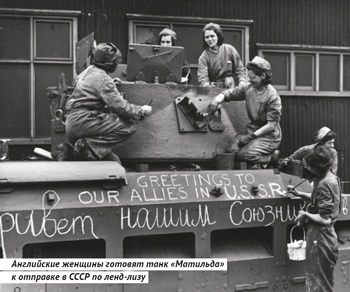

Коалиция как таковая была создана после того, как Германия внезапно напала на Советский Союз. После этого, главы трех государств: СССР, Великобритании и США обсудили план взаимодействий против Германии – это и означало создание коалиции. Интересно, но во время этих переговоров США еще не воевали против Германии, но были союзником, который поддерживал ресурсами (техникой, продовольствием и оружием).

Не каждый участник коалиции сделал весомый вклад в победу над Германией. Некоторые страны принимали реальные боевые операции против нацистов, некоторые же помогали, обеспечивая армии союзников всем необходимым, а третьи просто входили в состав коалиции номинально, не сделав при этом никакого вклада.

Конечно, наибольший вклад в войну против Германии сделали следующие государства:

• Советский Союз – однозначно, сделал наибольший вклад в войну: победил на Восточном фронте, разбив лучших военачальников Третьего Рейха и продолжив наступление на Германию, окончившееся захватом Берлина;

• Великобритания – противостояла Германии в Северной Африке и в воздухе над Британией. Вместе с США вытеснили немцев из Африки и участвовали в наступлении на захваченную Европу вместе с американской армией;

• США – полностью разгромила Японию, помогла освободить Северную Африку и участвовала в разгроме немецких армий на Западном фронте;

Остальные же страны сделали несколько меньший вклад. Но все же стоит отметить вклад Польши и Франции, так как остатки их армий, а также партизанские отряды и ополчение, на протяжении всей войны сражались с силами нацистской Германии.

Даже немецкое руководство отмечало неравномерный вклад в победу. Когда подписывали акт капитуляции, немецкое командование было возмущено, что проиграло и Франции, которую они в начале войны разгромили просто наголову.

Последствия создания коалиции.

Самым главным последствием, конечно, была полная победа над силами нацистской Германии, а также ее союзников. Тем самым, участники коалиции смогли предотвратить установление единого владычества нацистов на планете и спасли при этом множество народов, которых хотел уничтожить Гитлер (славяне, цыгане, евреи и многие другие).

Но были и печальные последствия. Как бы то ни было, страны-участники, начали спорить между собой, а кто же сделал больший вклад в победу над Германией. Споры ожесточились в основном между СССР и США. Каждый из них настаивал на своем. И этот спор породил раздор между государства, вылившийся совсем скоро в другое противостояние – холодную войну.

Роль антигитлеровской коалиции.

Как бы это ни было, коалиция сыграла огромную роль в войне против Германии. Это объединение полностью изменило положение дел в мире и кардинально изменило ход истории. Возможно, если бы к Советскому Союзу не подключились США и ряд других государств, победа в войне была бы далека. Сейчас уже мало в кого возникают сомнения, что СССР не смог бы сам одолеть нацистов, но то, что война бы длилась намного дольше также никто не отрицает.

Важнейшее, что сделали остальные участники коалиции – это открытие Западного фронта. Это позволило еще сильнее растянуть силы немцев и ослабить их позиции на Востоке, что дало Союзу активнее продолжать наступать.

После войны участниками коалиции был создан другой союз – более масштабный и более влиятельный – Организация Объединенных Наций, которая и сейчас регулирует большинство экономических и политических процессов в мире.

Источник

Значения победы для стран антигитлеровской коалиции

Материал опубликован в журнале «Арсенал Отечества» № 6 (50) за 2020 г.

Евгений Лосев, Денис Лосев

Долгое время советские историки уверяли своих читателей и слушателей в том, что Красная Армия и только она разгромила вооруженные силы нацистской Германии, а наши союзники внесли в победу ничтожный вклад.

В подтверждение этой концепции приводились следующие аргументы:

Во-первых, англо-американские бомбардировки Германии были крайне неэффективными и привели лишь к большим жертвам среди мирного населения, никакого влияния на подрыв боевого духа нации не оказали, военно-промышленную базу страны не разрушили, более того, якобы, несмотря на бомбардировки, военное производство даже возрастало.

Во-вторых, поставки по ленд-лизу составили всего лишь 4% от советского военного производства и получали мы некачественные (устаревшие или уже бывшие в употреблении) образцы боевой техники и вооружений.

В-третьих, Второй фронт был открыт, когда Германия уже агонизировала, и до самого конца войны оставался второстепенным, то есть приковывал к себе незначительную часть сил Вермахта.

В-четвертых, война на море, которую вели англо-американские военно-морские силы против Кригсмарине, также имела малое воздействие на исход войны в целом, так как он зависел от хода боевых действий на суше.

В конце 80-х и начала 90-х годов, в период сближения Запада и Востока, образовалась другая крайность в «историческом» мышлении. Стали говорить о том, что наши союзники по Антигитлеровской коалиции сыграли заметную роль в общей победе над врагом, но, если они без наших усилий не победили бы нацистов, то мы без западных союзников все равно дошли бы до Берлина и взяли бы его.

Сегодня, спустя 75 лет после победы, отечественной военной историей представляется иной более взвешенный взгляд на проблему. На самом деле Победа была достигнута благодаря объединенным усилиям.

Отдадим должное нашим союзникам

В результате стратегического авиационного наступления англо-американцев на фашистскую Германию большинство крупнейших ее городов были превращены в сплошные развалины, под которыми остались лежать более 500 тысяч погибших.

Стирались с лица земли металлургические и машиностроительные, танковые и авиационные заводы, разрушалась транспортная сеть. Только восстановлением постоянно атакуемых с воздуха заводов по производству синтетического топлива было занято более 300 тысяч рабочих.

К середине 1944 года и эта трудовая армия уже была не способна поднимать из руин топливную промышленность Германии. Когда же к этому добавилась потеря нефтеносных районов Румынии в результате советского наступления, тогда наступил полный топливный коллапс Третьего Рейха.

Вторая мировая война была войной моторов, а большинство немецких авиационных и бронетанковых соединений было парализовано, планирование военных операций во многом свелось лишь к лихорадочному поиску горюче-смазочных материалов для боевых и транспортных машин. Наиболее осведомленный в этой области человек — руководитель немецкой военной промышленности Альберт Шпеер так вспоминал об этом: «12 мая 1944 года противник окончательно одержал победу в сфере военного производства. До этого нам удавалось, несмотря на значительные потери в вооружении, в общем и целом, удовлетворять потребности вермахта. После налета 935 бомбардировщиков из состава 8-го американского воздушного флота на заводы по производству искусственного горючего в центральной и восточной частях Германии начался совершенно новый период воздушной войны; он положил начало полному краху немецкой военной промышленности».

Массированные бомбардировки в сочетании с успешными диверсионными действиями сорвали атомную программу нацистов и грандиозные планы ракетных атак Германии на жизненно важные центры ведущих стран Антигитлеровской коалиции. Попытки же Люфтваффе противостоять стратегическому воздушному наступлению наших союзников вынудили держать в Германии значительную, а временами наибольшую и качественно лучшую часть истребительной авиации, тогда как в ней ощущалась крайняя необходимость на фронтах. То же самое можно сказать и о зенитной артиллерии: десятки тысяч современных орудий не были получены воюющей на Востоке армией, и огненный шквал далеко не так часто поднимался на пути советских самолетов, как это могло бы быть в ином случае.

Как отмечает в своих мемуарах тот же Альберт Шпеер, «наиболее ощутимый ущерб нанесли Германии вынужденные оборонительные меры; стволы десяти тысяч тяжелых зенитных орудий на территории рейха были направлены в небо, хотя их можно было бы перебросить в Россию и использовать для стрельбы по танкам и другим наземным целям. Если бы не активные действия авиации союзников против Германии — своего рода второй фронт, — наша противотанковая артиллерия получила бы гораздо больше боеприпасов. Кроме того, на отражение ее атак были брошены сотни тысяч молодых солдат. Треть предприятий оптической промышленности изготовляла прицелы для зенитной артиллерии, половина всех электротехнических заводов производила для нее радиолокационное оборудование. Поэтому, несмотря на высокий уровень развития этих отраслей германской промышленности, армии западных союзников были гораздо лучше оснащены современными приборами, чем наши фронтовые части».

Война на море почти полностью легла на плечи англо-американских моряков. Советский флот был малочисленным, маломощным и с самого начала войны был заперт во внутренних морях и водах. 97% потерь немецкого и итальянского флотов — заслуга наших союзников. Так, из 789 подводных лодок, потерянных Кригсмарине в годы войны, только несколько были потоплены на Востоке (из 39 тысяч подводников погибли 32 тысячи), из 4 линкоров все были уничтожены нашими союзниками, из 3 карманных линкоров — все три и т. д.

Гитлер прилагал огромные усилия для того, чтобы создать могучий флот. Если 1 сентября 1939 года военно-морские силы Германии насчитывали 159557 человек, то в начале 1945 года — уже 700 тысяч. В 1939–1945 годах было построено 1157 подводных лодок (в дополнение к всего лишь 57, которыми германские ВМС располагали накануне войны), в большинстве своем океанских. Для защиты своих субмарин немцы развернули строительство поистине циклопических железобетонных сооружений вдоль французского, бельгийского, голландского, немецкого и норвежского побережья. Все это поглощало весьма серьезные материальные и людские ресурсы Третьего Рейха. Вот впечатляющий факт: потери союзников за годы войны составили 2603 боевых корабля и торговых судна общим водоизмещением 13,5 миллиона тонн (имеются в виду только подтвержденные данные); погибло 70 тысяч военных моряков и 30 тысяч моряков торгового флота.

Трудно переоценить и тот вклад в победу, который принадлежит поставкам по ленд-лизу. После тяжелейших поражений 1941–1942 годов обеспечение Красной Армии современной связью и автотранспортом было заслугой наших союзников. Связь стала управляемой и мобильной.

До сих пор малоизвестной стороной ленд-лиза остается его исключительная значимость для железнодорожного транспорта СССР. Союзники поставили 1981 паровоз и 11156 железнодорожных вагонов различного назначения (в Советском Союзе за все годы войны было построено всего лишь 92 паровоза и 1 тысяча вагонов).

Всего в СССР из США, Англии и Канады было направлено 17,9 миллиона тонн грузов, к месту назначения было доставлено 16,6 миллиона тонн (1,3 миллиона тонн составили потери при потоплении судов).

Самым быстрым, но и самым опасным маршрутом являлись арктические конвои. Морская часть пути от восточного побережья США до Мурманска занимала всего около двух недель. 40% всех поставок шло именно этим маршрутом. Однако около 15% грузов, отправленных этим путем, оказались на морском дне благодаря интенсивной деятельности немецких люфтваффе и военно-морских сил.

Тихоокеанский маршрут, обеспечивший около половины поставок по ленд-лизу, был относительно безопасным. Но с началом войны между США и Японией (7 декабря 1941 года) здесь появились свои сложности. Все незамерзающие проливы контролировались Японией, и советские суда часто подвергались принудительному досмотру, а иногда и просто топились японцами. Морская часть пути от западного побережья США до дальневосточных портов СССР занимала 18–20 суток.

Первые поставки в СССР по Трансиранскому маршруту начались в ноябре 1941 года. Чтобы увеличить объемы поставок, требовалось провести масштабную модернизацию транспортной системы Ирана, в частности портов в Персидском заливе и Трансиранской железной дороги. С этой целью союзники (СССР и Великобритания) в августе 1941 года оккупировали Иран. С мая 1942 года поставки составляли в среднем 80–90 тысяч тонн в месяц, а во второй половине 1943 года — до 200 000 тонн в месяц. Далее доставка грузов осуществлялась судами Каспийской военной флотилией, до конца 1942 года подвергавшимися активным атакам немецкой авиации. Морская часть пути от восточного побережья США до берегов Ирана занимала около 75 дней. Специально для нужд ленд-лиза в Иране было построено несколько автомобильных заводов под управлением фирмы General Motors, где и собирались знаменитые военные грузовики «студебеккер».

За годы войны с иранских предприятий в СССР было отправлено 184 112 автомобилей. Автомобили перегонялись по следующим маршрутам: Тегеран — Ашхабад, Тегеран — Астара — Баку, Джульфа — Орджоникидзе.

Всего за годы войны в СССР было поставлено 22 150 самолетов, 12 700 танков, 51 503 легковых джипа и вездехода, 427 284 грузовых машины. Но вот винтовок только 8218 штук, автоматического оружия — 131 633, пистолетов — 12 997 штук. Более существенными для советской экономики являлись поставки сырья: цветных металлов — 802 000 тонн, алюминиевых труб — 5807 тонн, изолированной медной проволоки — 181 616 тонн, нефтепродуктов — 2 670 000 тонн, хлопка — 106 893 000 тонн.

Кроме того, поставлялись нефтеперегонные заводы в полном комплекте, радиолокаторы, морские мины, палатки войсковые, штабные и госпитальные, мостовые краны для машиностроительных предприятий, полевые хлебозаводы, кухни полевые, цемент и так далее.

Отдавая должное нашим союзникам по антигитлеровской коалиции, всё же СССР сыграл выдающуюся, безусловно, главную роль в победе над фашистской Германией. И сколько, и как бы не переписывали историю, факт остается фактом. Мы — Победили!

Авторы: Евгений Лосев, профессор, доктор военных наук, действительный член Академии военных наук; Денис Лосев, доцент, кандидат военных наук, профессор Академии военных наук

Источник